文|定焦 蘇琦

編輯|魏佳

“這里避雷!那里避雷!請平臺不要再給我推避雷帖了!”

你在刷小紅書、抖音、B站等內容平臺的時候,會不會經常刷到避雷帖?被避雷帖逼瘋的年輕人,可不在少數。

有受不了避雷帖的用戶這樣總結:現在的人出去玩,玩到哪里就避雷到哪里;現在的人吃喝逛買,東西辣了要避雷、清淡了也要避雷,服務貴了避雷、便宜了也要避雷。“一點小事都要放大避雷,超出自己接受和認知范圍的都是雷。”

但曾幾何時,當用戶對滿屏的種草信息審美疲勞后,避雷帖成為了用戶消費前的必經一環,被用戶視為“反消費主義”利器。

有用戶在內容平臺被種草之后,不會立即下單,而是會在平臺內進行搜索,看測評、比價格、學避雷,如果符合預期,才會下單;等收到貨后,如果體驗后的效果不好,也會去平臺分享給其他人防踩坑。

不過,這兩年的“避雷”已經變味。和“種草”曾養活了一眾KOL博主一樣,如今,“避雷”也逐漸發展成一門生意。

有的人假避雷真種草,在幫用戶排雷后推薦合作產品或自家機構的服務;有的人假避雷真拉踩,在避雷帖中拉踩同行或發布不實信息;有的人則是前期靠避雷吸粉,后續匆忙進行變現,消耗粉絲信任度,上演“一帶貨就翻車”的常見戲碼。

從“種草”到“避雷”,不少博主甚至是“一魚兩吃”,用戶花的時間越來越多,得到的真實有效的信息卻越來越少。“避雷”成風背后,也有行業人士擔憂,這門內容流量生意會不會重蹈“濾鏡欺騙”“惡意差評”等事件的覆轍?

現在的避雷帖,越來越雷了

現在年輕人不管是暑假出趟遠門,買個東西還是找個工作,都會被避雷帖包圍,「定焦」總結,這些帖子主要分為以下三種類型。

最火的是“網絡判官型”,比如某個景點和餐館不值得去,購買的某個服務或產品踩坑,某個公司的管理不善等。這一類帖子因為帶有“真避坑”“公開處刑”等功能,助推了避雷帖的爆火。

“網絡判官型”避雷帖

發布這些帖子的博主用真實經歷幫助網友避雷,大部分內容都有較高的點贊和收藏數據,同時在評論區,大家也會分享自己的踩坑經歷,同時互相給出維權建議。

這類的帖子的初衷是好的,也起到了一些效果。但之后,拿捏住流量密碼的“標題黨型、反種草型的避雷帖”開始興起,這類避雷帖看似在避雷實則是廣告。

其中最常見的是站在第三方視角進行避雷,發布“全國醫美/整形醫院醫生避雷,勸退名單/口碑匯總”“留學/考研機構,又避雷一家”“遇到這樣的XX店就快跑吧”等句型的帖子,在文案中給出雷同的參考建議,實則做的是轉介紹生意。

在這類帖子的評論區,用戶反而“被種草”,紛紛“求靠譜機構/醫院”“另外這個店怎么樣,測過嗎”,博主則統一進行私聊溝通,推薦自家機構的服務或與自己有合作的機構。

另外一些則是自稱內部人士或從業者,科普“內行信息”,如“裝修避雷指南,采購大件一定要問清楚這些”“不想被婚紗照坑,8年從業經驗教你怎么簽合同”“考研的進來避雷,過來人告訴如何報班不被坑”等。

學會這些,真的就能避雷嗎?某衛浴品牌店長告訴「定焦」,這兩年很多年輕人前來選購衛浴家具時,往往會問幾個類似的問題,問得多了,她才意識到這是顧客臨時在社交平臺上學的。但事實上這些問題并不能幫他們選出真正適合自己的產品,因為行業產品整體更新,有些問題也早已不再適用,問出這些問題反而暴露出自己是個新手小白,還不如現場試用和感受產品進行挑選。

還有一些帖子則是正話反說,比如標題寫“后悔來吃這家店”,內文則表示“后悔沒有早點來”;標題寫“避雷!XX品牌的瓜你們吃了嗎”,內文則表示“新鮮出爐的瓜,XX品牌剛剛上新”;標題寫“攝影師避雷,拍的照片都是閉眼的”,內文則表示“全程抓拍真實表情,客人超喜歡,歡迎約拍”等。

現在種草經濟發展到成熟期,付費投流和推廣的商家越來越多。資深短視頻運營李可指出,反種草型的避雷帖目的是先吸引用戶注意力,然后進行轉化,而這類避雷變推銷的帖子往往背后先有推廣,才有了這套避坑攻略和指南。

當然,如今“避雷”不光與生意掛鉤,還成了部分人玩梗、發泄情緒、收割關注度的通道,“發瘋型”避雷帖開始攻占社交平臺,這類帖子的內容往往缺乏常識,且與“避雷”毫不相干。

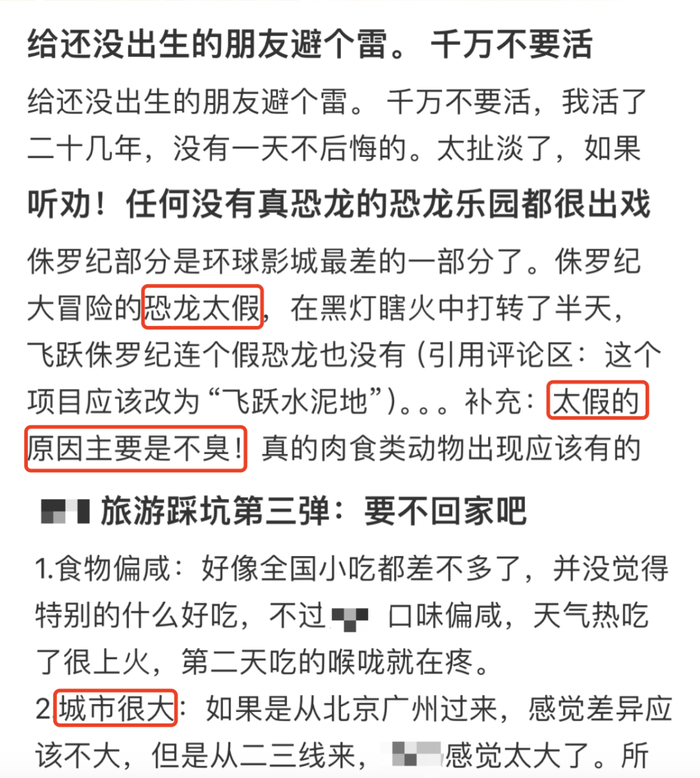

有的人用“避雷”關鍵詞玩梗,比如發自拍圖或穿搭圖,以“避雷XX城市這個人”為標題,但正文實則是展示朋友或吐槽朋友,“這個人本人比精修圖還好看”“這個女人吃火鍋加芝麻醬”。再比如有人“給還沒出生的朋友避雷”。

有的人會因為一些微小的甚至是不相關的因素進行避雷,比如因為在某城市機場提前來“大姨媽”而避雷,認為這個城市給人的壓力太大,生活幸福感太低;比如因為沒有恐龍的臭味避雷某樂園,認為恐龍太假;比如因為裝飾不好看、沒有開門等原因避雷某民政局;再比如“二月來看三角梅,花謝了說踩坑”。

“發瘋型”避雷帖

避雷帖越來越多,用戶看得眼花繚亂,也看得一肚子氣。

生活在當地的用戶認為,很多問題不是本地店家或游樂園的問題,而是發帖人缺乏常識或帶著情緒看問題;外地游客則認為,本來想搜索某地的旅游攻略,搜出來的第一個帖子卻是某人的自拍或不合邏輯的避雷,“看了半天也不知道這個地方的旅游到底怎么樣”。

避雷帖,是怎么一步步跑偏的?

實際上,避雷帖最初火爆,是平臺避免“過度種草”“濾鏡欺騙”的一種平衡。

種草泛指把一樣事物推薦給其他人,讓對方產生購買或消費欲望的過程。過往被驗證過無數次的種草效應,帶火了越來越多消費地點、消費品牌和服務方式,還因為能提升用戶停留時長、促成交易轉化,成為各大APP最喜歡的內容形式之一。

但是,這些沖著安利和變現而來的內容,為了同時滿足吸引用戶、迎合品牌的需求,往往會強調精致和出片,久而久之用戶開始有審美疲勞,隨之爆發了種草平臺“濾鏡欺騙”事件。

其中傳播最廣的兩個案例,一個是把磚紅色碎石裸地拍成粉紅色沙灘,另一個是把垃圾滿地的枯黃草地拍成草原精致露營地。

“看膩了一味的精修濾鏡,平臺流量開始傾斜給更加真實的內容。”在李可看來,平臺之所以作出這樣的選擇也是在平衡社區氛圍和用戶喜好,因為平臺注意到不想再被“套路”的年輕人開始反精致,逐漸養成了“先避雷,再消費”的習慣,學會用“關鍵詞+避雷、踩坑”等方式搜索內容。

“避雷”內容的爆火,資深社區產品經理松朗分析,流量方面,現在人均博主的時代,加上不少平臺都是去中心化的流量分發機制,“避雷”類的內容相比“種草”類的內容更有真實感和信任度,更能吸引用戶;變現方面,過去幾年,各大直播電商平臺都在治理繞過平臺發布的軟廣,而避雷內容足夠隱秘,還能把在各大平臺積攢的粉絲導入到自己的私域進行后續的交易。

但是為什么避雷帖逐漸變雷了?

其中一個很重要的原因是,避雷帖的熱度越來越高,有流量的地方就有瓜分流量的人,博主要賺流量、品牌要打廣告,他們以“避雷”為切入點,利用用戶的信任心理做起“反向種草”的生意,但又困于人設難以持久發展。

在短視頻平臺,不少美妝類博主、時尚穿搭類博主、測評博主,都吃到過“避雷”的流量紅利。

其中常見的一類避雷博主,會對電商平臺上的網紅服飾店鋪進行試穿測評。他們強調自己普通人的身材和身高,在無濾鏡不拉腿的鏡頭前試穿對比鞋服,讓用戶“避雷”。還有一類常見的“避雷”博主是成分測評和親身試用,將市面上同類產品的幾乎全部品牌買回來進行體驗和測評,最后測評出最“扛打”但又各自還有小缺點的品牌。

此類“避雷”博主,因為敢說的性格、真實的測評和“不讓用戶花冤枉錢”的人設,能夠很快積累起一批忠實粉絲,但在后期變現時又容易出現難以“自圓其說”的矛盾。

另外一個原因是,李可提到,避雷是一個相對主觀的出發點,一個網紅餐廳或網紅品牌,可能同時有人種草、有人避雷,消費者傻傻分不清楚,還貢獻了時間、流量和錢包。

一位咖啡店老板向「定焦」透露了自己的無奈,作為商家,他對種草和避雷都存在“陰影”。

新店需要推廣,店內歡迎探店博主前來種草,但是現在大多數探店博主太卷,不光推文都是一樣的精致但沒有實際說服力,且有時候商家無法和達人單獨溝通,都是對接的第三方機構安排博主輪流前來探店,內容發布之后有時會起到“反作用”。

至于適當的、合理的“避雷”吐槽帖,他是歡迎的,因為其中不光有一些還不錯的運營建議,如果店家下場道歉加提供售后,反而能社交平臺上拉好感。但是,很多避雷帖都邏輯混亂,“為了差評而差評”,店家為了息事寧人,需要一一溝通,還有顧客主動找來要求退款刪避雷帖。

同時還有一些同行自導自演“避雷帖”,有的是反向安利自己,有的是避雷自己的競爭對手,這也增加了商家在社交平臺上的運營難度。

多位商家表示,遇到不少消費者一邊跟風打卡又一邊發帖避雷,還有的稍有不開心就稱要去社交平臺上發避雷帖,以此為籌碼達到自己的目的,和當年的威脅“打差評”如出一轍。“希望大家能看到事情的兩面性,理性分析,不要以偏概全。”一位商家表示。

當“避雷帖”成套路,年輕人不好騙了

這股“避雷”風,還會刮多久?

對“種草”審美疲勞的消費者,已經開始反感“避雷”。

據不完全統計,全國的航空公司、星級酒店、旅游目的地等,基本都已遭遇“避雷”。有用戶表示,現在動不動就避雷,但是真的想避坑時,看半小時都搜不到真正能讓自己滿意、對自己有用的信息,“建議現在上網直接頭上頂個避雷針比較好”。

不少“避雷”型博主也因為在變現時遭遇瓶頸或翻車,選擇轉型其他方向,試圖拉長自己的粉絲生命周期。

有粉絲告訴「定焦」,自己一開始關注某“微胖肉感”博主,是因為其在試穿衣服之前習慣展示自己的贅肉,“拒絕容貌焦慮”,測評效果也很真實。但后來,這位博主穿上某件衣服后就會突然“變高變瘦”,評論區紛紛“求鏈接”,有人質疑“身上的肉是假的嗎”“是不是穿了束腰”,這類評論卻會很快“消失不見”。

上述粉絲表示,還有的測評博主會逐漸走向不客觀和套路化,比如夸大描述某個細節,或者將個體好惡上升到群體雷區,但這樣的手段只會讓粉絲失望。

某營銷公司工作人員透露,一般來說,品牌在某款產品營銷初期會同時投放很多種草博主和KOL,而在產品進入銷量穩定期之后,則會找“避雷”博主進行測評,找到新的賣點進行翻紅,而后者的“開價更高”。還有的“避雷”博主會直接通過“黑榜”的方式進行變現。

但上述變現方式無法長久發展,有些“避雷”博主還會選擇售賣賬號、直播帶貨、轉型電商(開店)等方式進行變現,不過挑戰更大。因為自營電商和直播帶貨需要花更多的時間來選品、積累供應鏈、售后,內容重心也會放在推銷自家品牌上。

從消費者的角度來看,“避雷”原本是想遠離消費陷阱,如今反而要比之前更加小心。

“現在用戶每刷一次避雷帖,都要經歷三重信任考驗,要不要信博主、要不要信網友、要不要信平臺。建立信任的過程變得更加復雜,需要用戶和平臺共同努力才能重構平臺內的氛圍和風氣。”松朗稱。

用戶不能被“避雷帖”牽著鼻子走,需要先審視自己到底需要什么樣的商品和服務,然后從自己的需求出發辨別哪些是有效信息,哪些僅僅是跟風或惡搞;消費過程中有不滿意,需要先投訴給老板,要是老板不解決,再以實際情況進行客觀避雷。

同時,越是“避雷帖”泛濫,平臺越是要把治理重心放在“內容的真實性和有效性”上,讓用戶更高效地了解商戶或品牌。

李可指出,正是由于不少內容平臺對“廣告與內容”之間界限的把握猶豫不定,對“流量偏好和變現效率”的規則時常變化,才讓很多人有可乘之機。

在經歷一輪又一輪的“避雷”洗禮后,用戶已經不那么容易糊弄了。

應受訪者要求,文中李可、松朗為化名。