文|動脈網

近日,波士頓科學宣布以11.6億美元收購美國上市公司Silk Road Medical。消息發布后,Silk Road股價大漲23.8%。據悉,Silk Road Medical主要開發用于經頸動脈血運重建術式(TCAR)的創新器械,以治療頸動脈狹窄及預防腦卒中。

資料顯示,頸動脈狹窄是一種頸部血管血流動力學紊亂疾病,是缺血性腦卒中的重要成因。而腦卒中的致殘率、死亡率極高,中國每5位死者中至少有1人的死因是腦卒中。臨床證據表明,通過適當的診斷和治療,頸動脈狹窄引起的腦卒中大多可以預防。

此前,頸動脈狹窄的手術治療方式包括頸動脈內膜剝脫術(CEA)和頸動脈支架置入術(CAS)。其中,頸動脈內膜剝脫術(CEA)是一種去除動脈粥樣硬化斑塊、重建正常管腔和血流的“金標準”術式;頸動脈支架置入術(CAS)則是創傷更小、恢復更快的介入治療方式。

多年以來,醫學界一直在探討哪種術式治療頸動脈狹窄更有優勢,臨床上關于頸動脈內膜剝脫術(CEA)與頸動脈支架置入術(CAS)的對比研究也層出不窮。但是,兩種術式各有優勢,也各有短板,兩者均未展露出壓倒性的優勢。

2015年,Silk Road Medical開始在美國市場推廣經頸動脈血運重建術式(TCAR)。至此,頸動脈狹窄有了第三種治療術式。截至目前,Silk Road Medical已聯合臨床專家在多個期刊上發表研究結果,證明TCAR術式的安全性與有效性。受益于此,醫學界與產業界越來越認可TCAR術式。

本次波士頓科學溢價收購Silk Road Medical,或許就是因為他們認為TCAR術式將成為頸動脈狹窄的標準治療方式。而收購唯一擁有TCAR術式獲批產品的Silk Road Medical,有望獨吞整個頸動脈狹窄市場。

但是,也有臨床專家表示:目前評價三種術式孰優孰劣,為時尚早。三大術式的競爭,才剛剛開始。

三大術式爭鋒,誰將獨占鰲頭?

在醫療器械的市場競爭中,創新術式往往是最犀利的武器。

例如,冠脈狹窄市場,最初常用的介入治療術式是冠狀動脈支架植入術,對應的產品為心臟支架。很長一段時間,心臟支架獨占市場,相關企業的營收也實現暴漲。之后,有企業聯合臨床專家創新出冠狀動脈球囊擴張術,該術式對應的產品冠脈藥物球囊隨即開始與心臟支架搶奪市場,并取得明顯成效。

頸動脈狹窄市場,目前的市場競爭就有演變為術式競爭的苗頭。

關于三種術式的對比情況

● 頸動脈手術治療的金標準——頸動脈內膜剝脫術(CEA)

關于頸動脈狹窄的治療,最先出現的手術術式是頸動脈內膜剝脫術(CEA)。20世紀50年代,Michael Ellis DeBakey完成第一例CEA手術后,越來越多的臨床醫生開始探索、應用CEA。

根據CEA的早期臨床試驗結果,相較于藥物治療,CEA治療并沒有顯示出充分的安全性和有效性。在樣本量僅20例的一項早期研究中:手術組死亡7例(術后圍手術期死亡3例),非手術組死亡10例。雖然治療效果并不如人意,但醫學界并沒有停止對這一術式的研究。

經過40年的發展,醫生開始對頸動脈狹窄患者進行危險分層,并規范了術式,這大幅提升了CEA的安全性與有效性。目前,CEA已經成為頸動脈外科治療的金標準,臨床上也形成了中重度狹窄以手術治療為主,輕度狹窄以藥物治療為主的頸動脈狹窄治療思路。

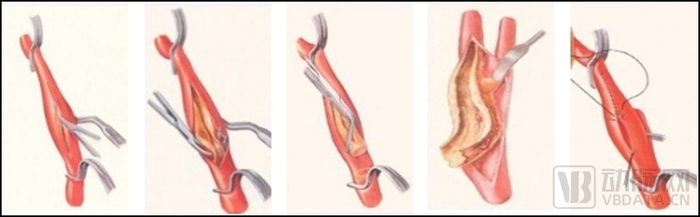

具體操作上,CEA術式是在患者脖子鎖骨處橫向或斜向切一道開口,切口長度為6-8厘米,部分患者的切口需8-10厘米。通過切口暴露出頸動脈血管后,醫生可使用主動脈阻斷鉗阻斷血流,接著切開血管、剝離斑塊,再沖洗和縫合血管,最后逐層關閉切口。

頸動脈內膜切除術(CEA)手術示意圖

顯而易見,CEA術式能夠完整剝離斑塊,復發率低,但創傷較大。在CEA術式發展完善的數十年里,介入理念與介入治療也在悄悄萌芽,一部分醫生也嘗試探索頸動脈狹窄領域的介入治療方式。

● 微創介入療法CAS出現,突襲CEA

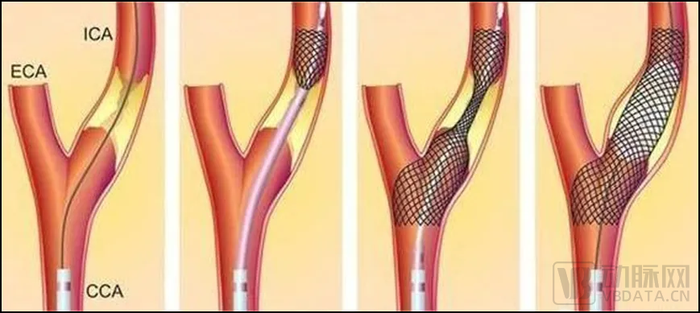

1993年,臨床上出現了較為成熟的頸動脈支架置入術 (CAS):醫生在患者大腿根部的股動脈處進行穿刺,將導絲、導管從血管引導進入頸動脈狹窄處,并將頸動脈支架送入病變部位。之后,支架將斑塊撐開,使狹窄處的血管腔增大,恢復流向大腦的血液。

頸動脈支架置入術(CAS)手術示意圖

相較于頸動脈內膜切除術(CEA),頸動脈支架置入術 (CAS)具有創傷小、恢復時間短、無需全身麻醉、降低部分CEA相關的不良事件等特點。但是,頸動脈支架置入術 (CAS)也存在其局限性,如CAS術后斑塊仍存在,可能引發腦卒中,術后患者需長期服用抗凝藥物等。

值得一提的是,CAS初期的安全性也處于較低水平,但隨著手術流程日益規范,臨床醫生經驗越來越豐富,手術適應癥的選擇越來越科學,CAS的安全性持續提升。根據公開發表的臨床試驗數據,CAS手術30天死亡和卒中的比例從2000年的2.9%降到2008年的0.6%。

當頸動脈內膜切除術(CEA)成為金標準術式,頸動脈支架置入術(CAS)也較為成熟后,兩者之爭開始了。

2004年,一項關于CEA高風險患者的CEA與CAS對照研究(SAPPHIRE)完成,結果顯示:對于CEA高風險患者,CAS優于CEA。但在2006年-2010年開展的三項大樣本多中心隨機試驗中,結果均顯示CEA優于CAS。

2001-2010年關于CEA術式與CAS術式的部分對比研究項目

2010年,一項更大規模的多中心隨機對照研究完成。該研究納入2502例癥狀性和無癥狀頸動脈狹窄患者。試驗結果顯示:CEA與CAS兩組之間沒有顯著性差異,但CAS的術中卒中率高于CEA,而CEA的圍手術期心梗發生率更高。

截至目前,關于CEA與CAS的對比研究仍在持續,兩者也均為顯示出壓倒性的優勢。CEA的配套產品為剪刀、止血夾、顯微鑷、主動脈阻斷鉗、骨膜剝離器等外科手術產品;CAS的配套產品為導管、導絲、頸動脈支架、頸動脈球囊擴展導管等產品,價格更高,市場空間更大,廠商的市場推廣預算也更高。

在廠商的大力推廣及介入理念的推動下,CAS在我國的應用更廣。根據腦防委的統計數據:2019 年,全國卒中基地醫院完成6280例CEA和19688例CAS,CAS約CEA數量的3倍。但在美國,情況相反,CEA手術數量約是CAS的7倍。

● 兩強爭霸下的機遇:TCAR

就在CAS與CEA爭奪市場的背景下,Silk Road Medical找到了新的市場機遇。其發現:多項臨床試驗顯示,CAS組術后30天死亡率或卒中率明顯高于CEA組。針對這一臨床痛點,Silk Road Medical聯合臨床專家于2012年開創出了經頸動脈順行血運重建(TCAR)技術。

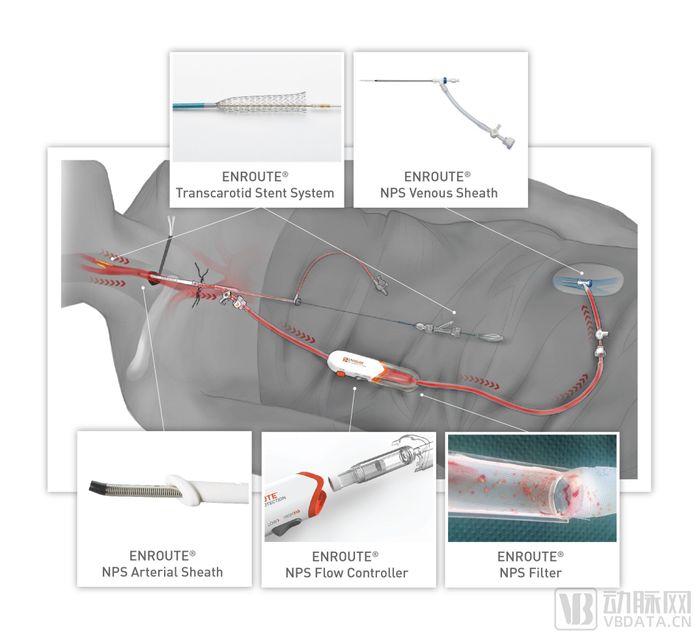

TCAR 產品組合

資料顯示,Silk Road Medical創新推出的TCAR手術結合了CAS與CEA兩種技術,既包括頸動脈內膜切除術(CEA)的直視下頸總動脈夾閉術,又包含頸動脈支架置入術(CAS)的局部麻醉和支架植入術。兩相結合之下,TCAR手術不僅具備微創手術的特點,還能明顯降低術后30天卒中、死亡和心梗的風險。

截至目前,全球市場上僅有Silk Road Medical獲批了TCAR手術核心配套產品:ENROUTE逆流血栓保護裝置和ENROUTE頸動脈支架系統。ENROUTE逆流血栓保護裝置用于直接進入頸總動脈并啟動臨時血流逆轉;ENROUTE頸動脈支架系統是一款自擴張、自錐形支架,可經頸動脈進入病變部位,提升準確性。

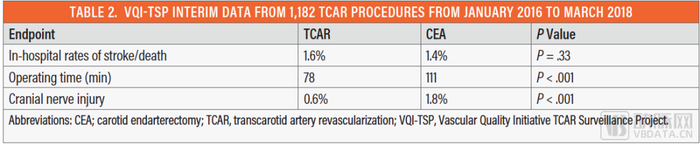

一項關于TCAR與頸動脈狹窄金標準術式CEA的對比研究顯示:盡管接受TCAR的患者有更高的醫療風險,但TCAR和CEA的住院卒中/死亡率相似。該研究選取了美國血管外科協會的VQI數據庫中2016年1月至2018年3月期間的1182例TCAR和10797例CEA進行分析。

圖片來自Endovascular Today

在另一項研究中,相比于頸動脈支架植入術(CAS),TCAR的腦中風、圍術期死亡率發生率、顱腦神經損傷率更低;兩者在術后30d、1年中風及死亡率無差異。

基于這一系列臨床研究數據,TCAR顯示出了代替頸動脈支架植入術(CAS)的潛力。美國市場也驗證了這一點:在美國血管外科協會VQI數據庫中,2016年至2018年,TCAR手術量呈指數級增長;CAS則呈現下降趨勢。

VQI中TCAR和CAS使用數量的趨勢,圖片來自Endovascular Today

從現有數據看,與金標準術式CEA相比,TCAR擁有相似的死亡率/卒中率,且具有微創介入等優勢;與微創介入術式CAS相比,TCAR擁有同樣的微創介入優勢,并擁有更優異的臨床數據。貌似TCAR已經可以宣布勝利,獨占頸動脈狹窄治療市場了。

但是,一方面,TCAR還存在著一定的局限性;另一方面,CAS仍在通過創新產品、細分適應癥人群等方式提升安全性與臨床效果,其術式安全性與有效性仍在提升。如2019年12月,Brajesh Lal教授團隊在JACC上公布了CREST-2注冊研究的最新結果:CAS的圍手術期卒中/死亡率低于以往的隨機試驗,與TCAR等新的血運重建技術觀察到的結果相當。Brajesh Lal教授表示:最新的CAS技術療效可能優于以往研究的數據結果。

因此,目前評價三種術式的優劣為時尚早,未來誰是主流還需拭目以待。

CAS安全性提升的秘密:迭代的頸動脈支架與完善的配套器械

CAS是隨著醫療器械的進步而進步的。從第一代自膨式支架到現在的雙層支架,從不使用栓子保護裝置到使用多類型的栓子保護裝置,頸動脈支架植入術(CAS)的配套器械持續更新迭代,其安全性、有效性也在提升。

截至目前,全球范圍內普遍應用的頸動脈支架約為10款。其中,雅培的Acculink、美敦力的Protege、Coedis的Precise、波士頓科學的Wallstent等第一代產品均為近20年前的產品,而這些產品目前的市場占有率較高。

以美敦力的Protege為例,該產品于2005年獲得FDA批準,于2006年進入中國市場,在國內市占率處于較高水平。Protege采用開環設計(最小的網眼與其他的網眼相通),具有順應性好,對于迂曲血管能更好地貼壁,徑向支撐力強,釋放后很難移位等優勢。

在多年的實際應用中,臨床發現:由于第一代頸動脈支架是單層結構,常導致支架內斑塊脫垂、脫落的發生,且易出現支架小梁嵌入、纖維帽破裂、斑塊脫垂等現象,致使術后栓塞事件風險升高。

對此痛點,創新企業開始聯合臨床醫生改良支架設計,增加斑塊覆蓋率。近幾年,新一代的雙層網狀頸動脈支架系統終于面世,如泰爾茂研發的Roadsaver支架和InspireMD研發的CGuard支架。

以CGuard支架為例,其內層為鎳鈦合金支架,外層由MicroNet微網覆蓋。這種設計不僅讓支架獲得了更強的防栓塞力,還可以更好地包裹血管內的病變,防止病變構造進一步惡化。MicroNet是由“聚對苯二甲酸乙二醇酯(一種生物穩定性網狀材料)”編織而成的微網,孔徑通常在150–180微米之間,用于捕獲并密封血管壁上的血栓和斑塊,防止栓塞,提供的保護時間長達48個月。

同時,CGuard支架利用鎳鈦合金的記憶性能,使支架能夠在不同溫度下改變形狀,無需特意進行錐形設計,便可實現更準確地貼合血管壁,并降低手術復雜度。

InspireMD公司高管表示:若進展順利,公司將在2024年下半年向FDA提交最終報告,CGuard支架有望在2025 年上半年獲得FDA的PMA批準。

國內創新醫療器械企業中天醫療認為:第二代頸動脈支架雖縮小了支架的網孔,但雙層支架的輸送性相對較差,需要采用直徑較大的輸送導管進行輸送,增加術中對血管的刺激。因此,其聯合與首都醫科大學宣武醫院焦力群教授團隊自主研發了中天天宓頸動脈支架。目前,該產品已于近期獲國家藥監局批準,進入創新醫療器械特別審查“綠色通道”。

據介紹,中天天宓頸動脈支架采用首創的單層微孔混合編織技術,網孔面積僅為傳統切割型支架網孔面積的1/30,增加了斑塊覆蓋率,并有效避免了雙層支架的分層風險。該產品還利用鎳鈦合金超彈性應變遲滯儲能特性,確保有效擴張狹窄部位,并避免對血管過度刺激。另外,該產品在支架表面采用保護膜,大幅降低鎳離子釋放,提升了產品耐腐蝕性和生物相容性。

相較于傳統編織型支架,中天天宓頸動脈支架具有更強的徑向支撐力;相較于激光雕刻型支架,其具有更低的慢性外展力。

除了支架產品外,創新企業們還為頸動脈支架植入術(CAS)研發了更多配套器械,如遠端阻斷裝置、遠端濾過裝置、近端阻斷裝置。這些器械均有助于降低CAS手術風險,減少斑塊脫落流向大腦的可能性。

目前,遠端阻斷裝置、遠端濾過裝置、近端阻斷裝置等栓子保護裝置的臨床效果已得到多項臨床研究的證實,在實施頸動脈支架植入術(CAS)時使用栓子保護裝置也已成為大多數專家的共識。在創新支架、完善配套器械的情況下,CAS的安全性與有效性數據提升明顯。

總的來看,CAS與TCAR術式的發展時間均不超過30年,且均處于發展階段。因此,兩者的競爭注定將是一場長久戰。頸動脈狹窄市場的未來,或許還需很久才能看清。