界面新聞記者 | 林子人

界面新聞編輯 | 黃月

一開始是視力出了問題,然后是無法操作電腦、開車總是偏離車道、讀不懂賬單上的內容、一遍遍抄寫地址和電話號碼也找不到想找的聯絡信息……當妻子瓊一開始表現出這些異狀時,凱博文(Arthur Kleinman)并沒有多想,畢竟瓊還不到六十歲。但當她的阿爾茲海默癥癥狀明顯到再也無法掩飾、迫切需要干預時,即使是凱博文也感到茫然失措,沒有人告訴他該怎么做。

凱博文是國際醫學人類學界和精神衛生領域的代表人物,在哈佛大學教授精神病學與醫療人類學逾四十年,對精神衛生疾病有很多知識和經驗,在醫療界人脈甚廣。由于遲遲找不到瓊的病因,凱博文向哈佛醫學院中的朋友、一位優秀的神經科學家尋求幫助。在凱博文夫婦與朋友一起度過的近兩個小時里,99%的時間都用在了診斷上,朋友對他們接下來該怎么辦幾乎只字未提,盡管這才是凱博文夫婦迫切需要的信息。

照顧瓊的責任幾乎完全落在凱博文的肩上,在接下來的十年時間里,他無微不至地照料妻子,如同之前36年的婚姻生活中,妻子無微不至地照料自己那般。凱博文說,這段非常“變革性”(transformative)的經歷永遠地改變了他,也讓他重新思考照護的本質。為此,他決定寫作《照護》,在這本書中記錄這段經歷。

對他來說,這本書既是送給已故妻子的禮物,也是一次與可能處于相似處境的讀者的對話,“我想講述這個故事,是因為我從中學到的東西對處于類似情況的人可能會很有用——世界上有很多成年子女在照顧年邁的父母,我想為他們寫作,也為那些將要面對老齡化問題的人寫作。在社會中,照護是個非常重要的問題。”

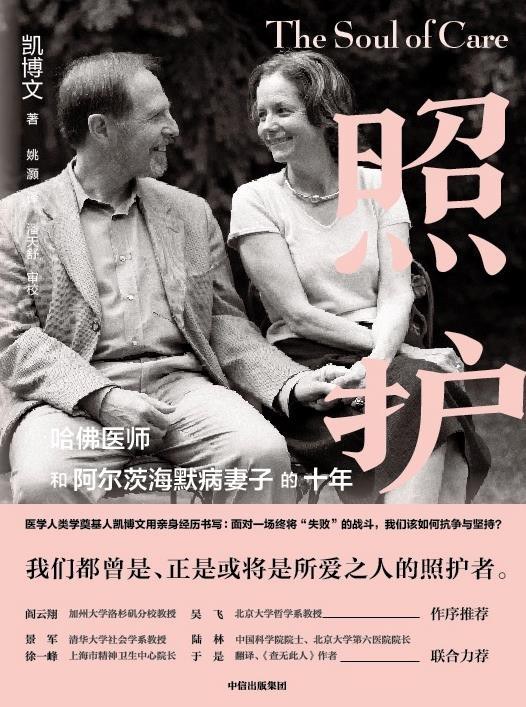

[美]凱博文 著 姚灝 譯 潘天舒 審校

中信出版集團 2020-11

在整個職業生涯中,凱博文出版過幾十本著作,《照護》是一本格外不同的書。隨著瓊的記憶消退,凱博文也在逆向追溯他們近半個世紀的共同生活與工作,《照護》因此首先是一本充滿了真摯情感的個人回憶錄。在照顧妻子的過程中,這位夜以繼日追求學術成就和學術認可的知名醫者和學者終于停下腳步,反觀過往的婚姻生活,意識到自己的職業成就很大程度上要歸功于妻子挑起生活重擔,反思照護中失衡的性別權力關系。與此同時,他也第一次以病人家屬的身份深入了解美國醫療體系的現狀,發現其中的種種問題。在書中,凱博文指出了四大醫學悖論:

“第一大悖論是,醫學在傳統意義上把照護置于其臨床實踐的核心,和經歷了過去幾十年的發展,照護在醫生的實際工作中已經變得越來越邊緣化……第二大悖論是,相比護士,相比其他醫療人員,特別是相比家庭成員,醫生在本書中描述的那種照護中做出的貢獻,其實是要明顯少得多的;可醫生對于這些不可或缺的工作伙伴,卻經常不屑一顧……醫學院新生對于照護的實踐即社會心理總是表現出更濃厚的興趣,也確實更加擅長……最后一大悖論是,我們搞醫療體制改革和醫療技術革命,在某種程度上,分明是為了減少診斷和治療過程中的差錯,消除通過更好結局的障礙,最終促進照護實踐;可實際上,它們卻相當矛盾地削弱了照護。”

中國文化深刻影響了凱博文夫婦。1969-2011年間,他們在東亞華人地區生活了超過七年半的時間,他們是20世紀后半葉最早進入中國大陸展開研究的那批美國學者,與許多中國人結下了深厚的友誼。對凱博文而言,與中國人的交往、中醫的醫患交流方式以及“重視人情”、“仁”、“惻隱之心”等中國傳統道德潛移默化地形塑了他對照護的理解。他在《照護》中提出了一種思考關愛與照護的方式:人性的“在場”(presence)是護理和照護中必不可少的元素。

6月中旬,凱博文在上海接受了界面文化的專訪。在采訪中,他如此解釋“在場”的含義:“陪伴是與某人在一起,也許是長時間在一起,并做所有必要的事情來與他們在一起。‘在場’是其中的關鍵:不是那種刷手機或試圖在智性交流上逃避,而是讓自己在他們身邊,和他們一起活著,為他們存在。你不僅要注意,而且要引導他們對你表達自己的想法和感受。我認為這是人際關系的本質,你與他人有親密的聯系,你的個性也隨之活躍起來。從中國文化的角度來看,這就是‘氣’,你的‘氣’從你的身體中散發出來,而這就是在場的意義。”

01 如今的醫療系統追求效率,犧牲高質量的照護

界面文化:在新冠大流行期間,我們讀到了許多關于醫學問題的非虛構作品,采訪了一些作者。一個普遍的觀點是公共衛生和護理系統瀕臨崩潰。你的研究和阿莉·拉塞爾·霍赫希爾德的研究都揭示了照護危機是過去幾十年醫療改革的產物,醫護人員在平衡工作量和患者的情感需求方面苦苦掙扎。在你看來,經歷新冠大流行之后,我們對照護的理解發生了怎樣的變化?

凱博文:新冠大流行讓我們格外關注起照護問題。長期以來醫學已發生了變化,一個嚴峻問題是人們對醫學的實踐方式越來越失望。在中國,醫患關系問題的討論至少持續了20年,有趣的是,這個問題似乎只影響西醫,而不是中醫。為什么人們對西醫如此不滿,對中醫卻沒有那么多不滿?

美國人的不滿與醫療系統限制醫生的問診時間有關。20年前,醫生有更多時間與病人相處,如今他們被迫增加接待人數以提高機構效率。人們以追求效率的方式犧牲高質量的照護,這是因為醫學在美國越來越成為一門生意,患者被視為利潤中心。我認為這是一種不好的發展方向,效率有利于醫學的商業運作,卻毀了醫學的質量。當我在1960年代進入醫學領域時,醫學不被視作一門利益豐厚的生意,而被視作一個致力于減輕他人痛苦的職業。

在中國,你們有更好的方式來看待和處理這個問題。中醫的醫學實踐完全不同,它花費更多時間、更緩慢也更人性化。這些要素曾經也屬于生物醫學,但它們似乎已經消失了。把生物醫學變得像工廠,這是在全球范圍內普遍存在的醫學危機。

我認為我們需要回歸醫學的本質,為人們提供更好的照護。你不可能在五分鐘之內接待病人、確定診斷并給予治療。即使在美國平均問診時間是12分鐘,這仍然太短了。你需要時間來了解你的病人,了解病人的問題,思考如何組織有效的治療。

中國的醫療體系與美國不同。美國有初級保健系統,患者首先去看初級保健醫生,然后再去醫院;在中國,很多人避開了初級保健系統,直接去醫院。所以醫院往往人滿為患,醫生只有五分鐘的時間與患者交流,他們不可能在五分鐘之內提供好的照護。美國的問題是另外一種:從初級保健到三級保健,醫院的費用非常高,如果沒有醫療保險,你會背負沉重的經濟負擔;即使你有醫療保險,醫院也會施壓希望你盡快出院,你可能在仍有嚴重疾病的情況下出院。我們的醫療系統是如此復雜,很多你在中國看病時認為理所當然的事情在美國都必須自己解決。

界面文化:曾經有一位醫生朋友告訴我,大多數醫生無法為患者提供情緒勞動,患者應該調整自己的態度和期望,更好地利用五分鐘的就診時間,比如只提與病情相關的封閉式問題。在你看來,如果導致醫生缺乏問診時間的系統性問題難以解決,患者是否應該降低對照護的期望?

凱博文:我完全不同意這個觀點。首先,醫生不應該如此忙碌,醫生應該有合理的病人數量,有足夠的時間問診,有臨床上有用的技術。在美國,電子健康記錄非常糟糕,醫生很有可能一直背對著你,在屏幕上查看你的血液檢測結果,這些信息應該是自動且一目了然的,這樣醫生就可以面對患者了。沒有面對面的交流,就意味著醫生沒有承認病人是一個有需要且有權利告訴你TA的需要的人。事實上,如果病人不告訴你問題是什么,你無法提供良好的護理。在美國,當醫生問患者“你有什么病”,患者有17秒的時間,沒有人能夠在17秒鐘內用合適的語言說清楚自己出了什么問題。你需要用幾分鐘講述一個關于疾病的簡短故事、你與疾病的關系,然后醫生繼續問一些實質性的問題。

我認為這種觀點存在幾個問題。首先,我們應該以患者為中心,而不是以醫生為中心,患者的痛苦比醫生的痛苦更重要;其次,醫生需要有人性,有同理心,需要溫暖和專注,以便從病人哪里獲得足夠的病史,做出好的診斷,否則你可能會做出一個不相關甚至錯誤的診斷。醫生的個性會影響護理質量和相關結果。

多年前,我列出過8個我認為醫生應該問患者的關鍵問題。這些問題可以簡化為三個方面:你認為問題是什么,你對它有什么擔心,以及你想要什么。花一點點時間來問這些問題,就能把患者放在中心位置,然后醫生可以就特定的病狀及其治療方案提出一些具體問題。此外,醫生向患者解釋問題并給出治療的理由是非常重要的。

我們需要一個以優質照護為基礎的醫療系統。有趣的是,許多美國醫院宣傳優質照護,但如果你問他們是否衡量護理質量,答案是否定的。那么他們衡量什么呢?他們衡量的是身患某種疾病的患者多久離開醫院、離開時治療結果如何、醫院在一段時間內接待了多少位這樣的患者。這是機構效率的衡量標準,而不是照護質量的衡量標準。如果你衡量質量,應該關注醫生與患者交流的時間、溝通的質量、醫生回答問題的有效性、患者是否理解他們的疾病和治療手段。不衡量它們的原因是我們肯定會得到糟糕的答案:患者實際上不理解他們的病情,不理解他們接受的是怎樣的治療,他們擔心醫生與他們溝通非常無效,他們的問題沒有得到回答,他們甚至被嚇到不敢問問題。所有這些都是可以解決的,但必須將照護作為醫療系統的核心,而不是金錢。

界面文化:你認為在不遠的未來,這樣的情況會改變嗎?

凱博文:我挺樂觀的。它會改變,因為人們越來越難以忍受這個系統,它正在崩潰,人們的觀念也正在變化。

至于中國的情況,我覺得醫生無法在五分鐘之內提供優質照護,如果初級保健系統發展起來的話情況會好轉。至于美國,我的立場是照護應該優先于利潤。

02 男性必須在照護方面扮演更重要的角色

界面文化:我們常常認為女性是家庭和社會中的照護者。女性主義學者認為,將包括照護在內的社會再生產從有償工作的領域分離開來,并將之視為家庭內部問題,是父權制資本主義的關鍵方面,也是維持性別不平等的主要因素。照護的人性方面——如發自內心的關懷和同情——往往是被低估的情緒勞動。你如何看待照護中的性別問題?

凱博文:毫無疑問,世界上每個社會都把照護的負擔放在女性身上。事實上,現在我們正在看到一些變化。在印度、中國、日本、美國和歐洲國家,男性都意識到他們必須在照護方面扮演更重要的角色,但他們還沒有完全承擔起責任,女性仍然提供了大量的照護。

要知道,照護對社會來說是至關重要的。舉例而言,在美國,如果10%的由家庭成員在家中照顧的老人得不到照顧,所有的醫院和養老院都將不堪重負。我們必須認識到,我們無法承受這10%的變化,因此必須保持家庭足夠強大,能夠提供照護。我們需要考慮對家庭進行經濟補償,因為家庭中的女人和男人在提供照護。

公共衛生問題在所有社會中都必須是一個更大的議題,需要有更大的權力。公共衛生在國家預算、政策制定、政府項目等所有方面都需要扮演更核心的角色。

界面文化:上野千鶴子等社會學學者認為,家庭不應該是主要的照護機制,為了減輕家庭的照護負擔,我們應該探索共同居住等形式的社會護理,讓人們可以彼此照顧。你對此怎么看?

凱博文:我不反對共同居住,我認為關系網和社區可以為照護做貢獻,但我仍然認為家庭是照護的核心部分。事實上我會更進一步提出,沒有照護,我們就不可能組建家庭。照護是將家庭凝聚在一起的“膠水”,照護是將社區和社會凝聚在一起的“膠水”。

一個悖論是,無論在中國、美國還是許多其他國家,照護對人們的生活至關重要,卻沒有被優先考慮,這正是我們需要改變的地方。我們需要一場圍繞照護的革命,提升照護的價值。毫無疑問,我們應該從改變醫療系統本身開始。

界面文化:你認為照護是一種道德責任,是將家庭和社區凝聚在一起的“人類膠水”。在人人強調自我提升和自我擔責的時代,我們要如何重建對照護的信念?

凱博文:從我們如何撫養下一代、如何看待人與社會開始。拉丁語中有一個短語“non sibi”,意思是“不是為了個人的利益”。我們在與他人的交往中找到意義,如果你只內觀,只關注自己,你會發現你的內里一團糟;不如向外觀,與他人交往,從你愛的人開始,繼而向陌生人提供關懷,你會發現生活的意義,并開始認識自己到底是誰。這與當代文化倡導的理念完全相反。

我認為,當代文化因過度強調個人主義和自主性而失敗。“我是個體,我可以自由做自己想做的事,我不欠任何人什么”,這是荒謬、錯誤和危險的,但這已經是全球文化的一部分。所以關鍵問題是,我們如何應對一種正在破壞共情和關懷的全球文化?我回應的方式是:思考你的孩子以及他們的社會化方式,男孩和女孩都應該接受關懷教育。

說這些話很容易,但組織實施卻非常困難。我認為這是需要家庭、社會和國家共同努力的地方。國家需要認識到,必須為家庭提供足夠的支持,以完成國家要求他們做的工作;家庭必須認識到,國家在支持他們的照護,比如為照護家庭成員支付報酬;同時必須有一個經濟體系,比如中國正在建立農村醫療系統,建立長期護理體系。

國家還有其他責任。如果你的家中有一個老人,并且你正在試圖做政府已經告訴你的事情——政府希望大多數老人能在家里得到照護——那么你必須有資源去做到這一點。這些資源有些是財務上的,有些實際上是知識資源。以糖尿病為例,如果你的家庭成員患糖尿病十年,你知道這個人需要哪些藥物,應該能夠直接去藥店購買這些藥物,而不必先通過醫生開處方。我認為這是未來的發展方向,我們將直接向家庭提供知識資源,使家庭成為照護系統的核心部分。

03 中國應重新考慮退休年齡以及老人與醫院的關系

界面文化:你在《照護》中提到,高度專業化的神經科醫生似乎忽視了家庭和社會護理網絡在照顧阿爾茨海默病患者中的重要作用。如果家庭護理如此重要,醫療專業人員應該為家庭護理者提供什么樣的支持?

凱博文:我不希望神經科醫生覺得我是他們的敵人,但我不得不說,在醫學的所有專業和領域中,神經科醫生似乎是對照護最不感興趣也最不擅長的。不幸的是,他們負責照顧的是中風患者、神經退行性疾病患者和癡呆癥患者。這些領域都需要照護,而這又不是他們的興趣所在。他們的興趣在于診斷,使用他們所擁有的少量治療方法,然后轉到下一個病人。我拒絕這種神經科的護理模式!

我認為他們應該效仿的模式已經存在于癌癥照護中。在癌癥照護中,我們看到的是一個團隊,而不是個別醫生。這個團隊包括幾位醫生、護士、社工、物理治療師等人,他們一起工作,整合他們提供的治療。癌癥護理圍繞跨學科、專注于照護的理念組織起來。

家庭是基礎,醫療團隊要與家庭合作,回應家庭的需求,并為家庭提供所需的資源和回應。

界面文化:我之所以問這個問題,是因為在中國,很多醫療機構不接收患有癡呆癥的老年患者,家庭必須承擔主要的照護責任。

凱博文:家庭也承擔了照顧癌癥患者的主要責任,但他們有團隊可以依靠。我們剛在潘天舒教授(復旦大學人類學研究所所長)的帶領下參觀了一家農村癡呆癥護理中心,這是一個示范設施,它讓家庭能夠參與照顧,并提供合適的設施。那里有認知護理單元,沒有污名化問題;允許患者盡可能獨立,同時也有控制措施防止他們跌倒或因到處亂走而遇到麻煩。這種組織方式給我留下了深刻的印象,我們需要在城市中有更多這樣的設施。

癡呆癥伴隨著很多污名,這種情況在歐洲一些地方已經有所改善,我們也要考慮為癡呆癥患者提供特殊的護理方式。荷蘭有一個癡呆癥護理機構,他們實際上組織了一座村子。癡呆癥患者可以在村莊里漫步,每個人都知道如何支持他們,同時允許他們有相當大的獨立性,比如癡呆癥患者可以去銀行,銀行知道如何應對;他們去餐館,餐館也知道如何提供幫助。我認為重點是要關心這些人,這是我們需要做的。

界面文化:我們要如何應對老齡化社會的挑戰?對于中國來說,老齡化問題可能會非常嚴重,你對我們有什么建議?

凱博文:我們都將向日本學習,到2050年日本將處于前所未有的境地:40%的人口將超過65歲,世界歷史上從未有過這樣的社會。我們會觀察日本如何犯錯,并希望從他們的經驗中吸取教訓。中國會緊隨其后,雖然不會在2050年達到40%,但中國也會有30%的人口超過65歲。

首先,我認為中國應該重新考慮退休年齡。女性55歲退休,男性60歲退休,然后再活30或35年,我認為這有問題。老年人需要有事情做,不僅讓他們感到有目標,還能為社會做貢獻。在較年輕的老年人(即70歲出頭的老年人)中,很多人通過照顧更年長的老年人感到有用和目標感。我曾在中國香港遇到了一群六七十歲的老年人,已經退休,但在老年護理機構志愿服務。其次,中國應該重新考慮綜合醫院與老年人的關系,中國的老年患者被允許長期住院,這對醫院和患者都不好。與此同時,中國需要建設更多認知護理機構。

在老年護理問題上我們仍有許多工作可以做。我正在研究的一個方面是老年護理的社會科技(social technology),我們與北京協和醫院的合作研究項目正在將新的緩和醫療形式引入中國。進行緩和醫療,就必須在患者生命末期防止疼痛,為此需要使用嗎啡和其他鴉片類藥物。我的一位合作者正在研究一種涉及虛擬鎖箱的解決方案,每個人都可以看到嗎啡被存放在哪里、誰取走了它以及如何使用它。我認為這是技術和社會干預結合的好案例。

在幫助老年人行動方面也是如此,各種行動輔助裝備都將非常重要。我們有一項研究,一種放在膝蓋兩側的小設備可以幫助老年人上下樓梯。但同樣,這些事情必須以對社會有益的方式進行。上海做了一件很棒的事,在五層建筑中安裝電梯,便于老年人上下樓,這是一個巨大的成就。另一方面,你需要確保老年人愿意接受安裝電梯的費用,一樓和五樓的人不能被收取相同的費用。

我傾向于認為,每一個照顧真正虛弱和需要幫助的老年人的家庭,都需要一個系統來幫助老年人進食、上廁所、洗澡。他們應該每天有一定時間可以獲得護工或保姆的幫助,以提供家庭支持。日本正在這樣做,他們試圖通過機器人和其他手段來加強這種支持。

我們可以想到很多方法來改善老年人的照護系統,但為了實現這一點,我們需要研究農村地區、城市地區、貧困人群、中產階級人群的實際需求。這叫做需求評估,我們在這方面做得還不夠。可用的資源是什么?使用這些資源的機會有哪些?使用這些資源的障礙是什么?這些是我們計劃進行的研究。我認為社會科學可以對有用的護理技術做出很大貢獻,如果不關注社會問題,技術實際上可能會使照護變得更糟而不是更好。