界面新聞記者 | 李如嘉

界面新聞編輯 | 宋佳楠

伴隨著汽車電動化、智能化、網聯化程度的不斷提高,車用芯片的地位正在提升。

中國汽車所需的芯片主要來源于海外,市場調研公司IC Insights曾統計,截至2021年,中國在汽車芯片領域的自供率還不到5%。但在汽車電子電氣架構朝著新方向發展,汽車芯片市場不斷拓寬的大趨勢下,中國企業也開始抓住機遇,積極入局。

成立于2018年的芯馳科技是其中之一,目前已搭建起具備車規芯片產品定義、技術研發及大規模量產落地經驗的國際化整建制團隊。2019年10月,該公司完成中國首個16nm車規芯片流片。

近日,界面新聞與芯馳科技副總裁陳蜀杰就車用芯片的市場變革進行了對談。陳蜀杰曾任聯想創投集團董事總經理,聯想創投是芯馳天使投資人,進行了多輪加注,陳蜀杰一直幫助和支持該項目的成長,并于2021年加入芯馳團隊。

“科學和真正的產業應用中間是有距離的,需要一些時間去把大家非常美好的、實驗性的想法真正落地。”陳蜀杰說。

車用芯片的新機遇

通常一輛電動車上芯片的使用量平均比傳統燃油車要多出一倍。近幾年隨著電動車的普及,車用半導體市因此迎來了爆發。

“汽車的電子電氣架構正在從以前的非常分散、相對低效,向一個更加集中、高效協同的方向走去。”陳蜀杰提到。

燃油車與電動汽車存在很多根本性的差異,前者的機械化結構需要很多零散的控制單元,此前也不用考慮電池結構、智能駕駛等問題,座艙功能也相對簡單。但隨著電動汽車逐漸從傳統機械化結構中解放出來,一切都變了。

陳蜀杰表示,無論是芯片廠商、車廠還是Tier 1(一級供應商),都認可中央計算+區域控制電子電氣架構的大方向。在區域控制部分,以前的車可能有幾百個MCU(微控制單元)分別控制各個汽車部件,現在通常會劃分為前后左右四個大區,就像人類一樣,有智駕和座艙做大腦、底盤和車身控制做軀干。

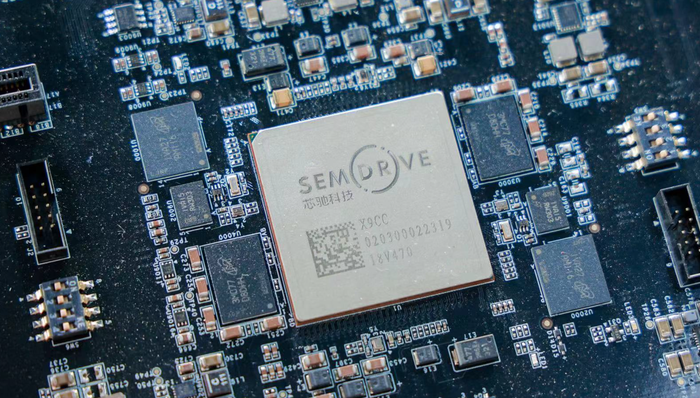

芯馳也是基于上述方向去發展。該公司稱,其是國內目前唯一一個面向智艙、智控、智駕做全場景芯片產品布局,且都有成熟的量產產品的芯片設計公司,產品在10萬到40萬的車型上都有搭載。公司最新推出的X9CC可以做到在一塊芯片上同時完成智駕和智艙的所有功能。而面向ZCU(區域控制器)應用的高性能MCU控制芯片產品,較傳統MCU有更多提升。

疫情之后,全球汽車廠商集體遭遇芯片不足的行業性問題,尤其是控制芯片MCU成為最主要的短缺產品。高度依賴芯片進口的中國市場也不例外,多家車企因此宣布減產、停產。

但海外芯片供給的不足反而給中國廠商帶來機會。2022年,芯馳全系列產品達成100萬片芯片的量產出貨,到2024年,其所公布的累計出貨量已超500萬片,兩年間實現了5倍增長。目前芯馳的服務客戶已經覆蓋國內90%以上主機廠及部分國際主流車企。

由于汽車智能化的發展,芯片所承擔的功能要求越來越高,相應也催生了配套軟件開發的需求。不少智駕芯片設計公司,現在都開始強調自己“軟硬一體”的服務能力,既向客戶提供硬件芯片產品,也提供上層軟件開發和解決方案的服務。

陳蜀杰則認為,芯馳本質上還是一家硬件企業。各個公司擅長的領域和基因不一樣,尤其是作為一家創業公司,要選擇更適合自己的路。

此前,市場上也傳出芯馳已經暫停智能駕駛芯片業務的傳聞。陳蜀杰對此回應稱,智能駕駛包含硬件和軟件解決方案兩個部分,后者的算法工程需要投入大量的人力物力,開發周期更長,所以從戰略角度,芯馳會更加聚焦在硬件,即芯片本身,沒有再去做智駕的軟件和算法部分,而是選擇和外部的方案公司進行合作。

產業最終會回歸現實

經歷過2021年的全球缺芯、2022年的消費電子寒冬兩次沖擊后,汽車芯片市場的需求只增不減,空前旺盛。但進入2024年,新能源電動汽車行業開始減速,整車銷量明顯下滑。今年2月至4月,更是出現了前所未見的“三連跌”。

瑞銀證券中國科技硬件行業分析師余佳曾告訴界面新聞,國內新能源車的價格戰會直接影響到所有車用半導體,主要產品都會背負成本壓力。此外,由于這幾年全球新增的新能源汽車都在中國制造,國內市場汽車半導體長期都在擴產,產能增長整體快于需求增長。

價格競爭的壓力從下游到上游層層傳導。在這種市場環境下,芯馳也面臨同樣的壓力。陳蜀杰介紹說,公司選擇聚焦輕運營的成本模式,以及高端車規MCU這一相對來說更有技術壁壘的賽道,在座艙芯片上也是做到了大規模量產,所以毛利率也比較可觀。

相比之下,低端MCU市場競爭會更加殘酷,比如功能較為簡單的MCU產品,技術壁壘低,供應商替代性較高,很多廠商可能需要犧牲毛利去爭取供貨機會。

面對成本壓力,車企選擇芯片也逐漸趨于理性,不再一味追求高算力。陳蜀杰提到,有的芯片雖然標稱算力不高,但在功能的實現上,比如聽歌、看電影、導航、玩游戲,其實用戶感受不到太大差別,車企自然會采用一個性價比最高的芯片。

“算力只是土壤,通過軟件的設計調試可以將算力更高效發揮。”她說,“大算力在營銷時確實是個不錯的賣點,不過消費者和車企在真正買單時,還是會從現實使用體驗和開發成本等角度去綜合平衡考慮。”

對于最近智能車領域經常被提到的“AI座艙”,陳蜀杰同樣表示,很多時候大家為了新的科技而興奮,但真正使用的時候,要考慮用戶最需要的、使用頻率最高的功能是什么。

她認為,人工智能已經經過了很多個周期,AI座艙中使用的人臉識別、手勢識別、語言識別,包括去生成一些文字、圖像、語音做智能問答等功能,都已經有很長時間的積累。

如今ChatGPT為人工智能帶來新的突破,產業又開始了一個新的探索周期。目前芯馳已經和多個國內AI合作伙伴聯合研發了AI座艙解決方案,有的已經在上車應用中。