界面新聞記者 | 張友發

經歷了2023年的總票房回升之后,中國電影正在來到更平穩的發展軌道上。在今年上半年,中國電影不乏佳作與爆款,但也面臨著用戶習慣變化,以及技術迭代等挑戰。在行業的調整期,從業者們也需要思考如何適應新的規律,生產適應下一階段用戶需求的電影產品。

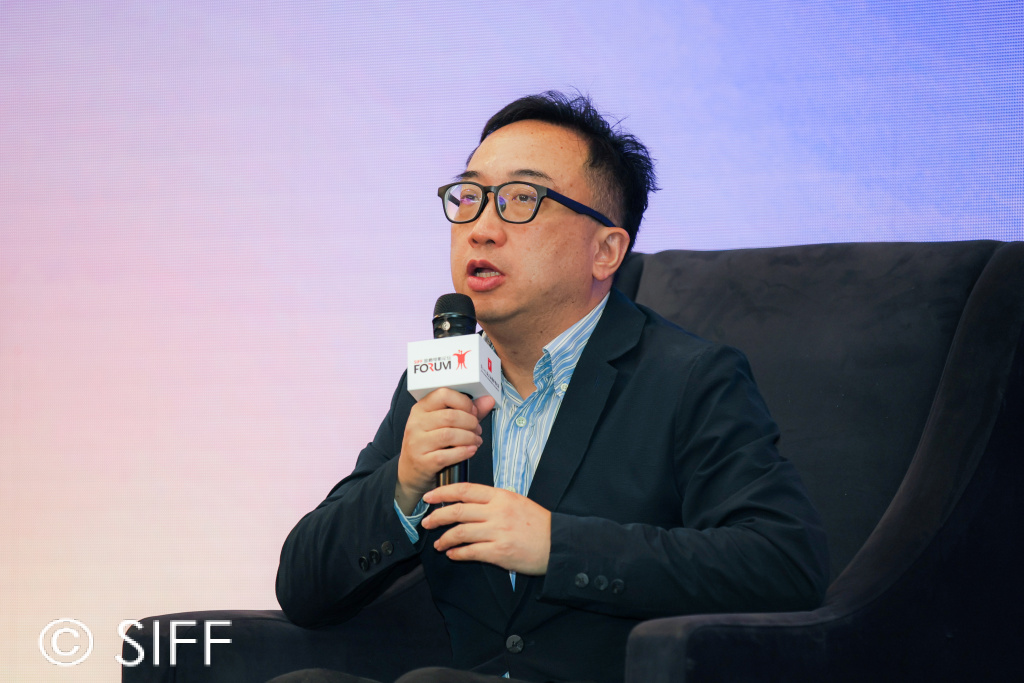

6月16日,第26屆上海國際電影節開幕論壇“光影之路 煥新啟航”上,阿里影業總裁李捷、IMAX中國首席執行官孟丹青、光線傳媒董事長王長田、中國電影家協會副主席、上海電影(集團)有限公司黨委書記、董事長,上海電影股份有限公司黨委書記、董事長王健兒、博納影業集團股份有限公司創始人、董事長兼總經理于冬、華人文化集團副總裁、華人影業副總裁、東方夢工廠總裁應旭珺等嘉賓就國產電影的當下與未來,進行了深入的討論。

“下一個十年,從電影大國到電影強國,我們還能為中國電影做些什么?”于冬在論壇上提出的問題,也代表了這次討論最核心的命題。

電影市場當前需要思考的是,如何讓觀眾繼續回歸影院,并且找到新的增量。根據燈塔研究院發布的《2023中國電影市場年度盤點》,2023年中國大陸的人均觀影頻次上升到2.58次,但仍然低于2017-2019年的人均觀影頻次,分別為3.38、3.38和3.25。

李捷注意到,過去三年,類型題材在發生劇烈的變化,“觀眾的的價值主張,審美趨勢以6到12月為周期有序變化,但電影的制作周期一般是2年到3年。這就必然出現了一個問題,就是電影制作方怎樣在長周期中契合、關注短周期的用戶需求變化。”

面對長短周期的供給矛盾問題,他認為有幾類電影具有抗周期性的特點,并且能夠將觀眾拉回影院:品質上具有電影感,尤其是視聽上的電影感的作品;大制作、工業化的電影;和個體命運和家國情懷相關,而不是架空虛構的電影。

在吸引用戶的過程中,類型的更新與迭代也相當重要,雖然中國電影這幾年呈現多元化的趨勢,但王長田認為,動畫電影和科幻電影等類型在整個電影票房中所占的比例仍然太低,“以動畫電影為例,美國這種發達市場能占到15%甚至20%。但在中國可能是7% 到8%,最高能到十幾。”

從8%到15%,這意味著不小的增量。王長田認為發展動畫電影應該是中國電影人下一步要做的事情,光線目前保持著每年兩到三部的動畫電影產能,而未來則希望年產量能夠達到四到五步。而在科幻片領域,王長田則是宣布,光線傳媒將會與三體宇宙聯合出品全新的《三體》電影,并由張藝謀執導。

孟丹青則認為,多元化的內容供應是一個重點,IMAX公司曾經在中國臺灣和中國香港地區進行體育賽事的影院放映,最終吸引到的用戶有80%已經幾年沒有去過電影院。“可能很多年都沒有來電影院看電影的用戶,因為喜歡演唱會、體育比賽來到影院并且體驗很好,下一次會想去影院看電影。”

除了國內觀眾的回歸與發掘,另一條尋求增長的道路則是華語電影的出海。于冬談到,“在類型電影上更加國際化的表達,可能是未來需要努力的。也希望中國電影實現在本國市場的形成盈利之后,能夠在海外市場能夠繼續擴大影響力跟輻射力。”

在驕傲三部曲和勝利三部曲之后,于冬認為博納下一步可能要做的是中國電影海外故事的三部曲,“這部分可能還有機會,讓今天的觀眾耳目一新。”據他介紹,博納正在開發中國企業家在華爾街的故事,對標《華爾街之狼》,以及國安題材的電影,對標的則是《諜影重重》。

除了類型與題材的嘗試,華人文化集團副總裁、華人影業總裁、東方夢工廠總裁應旭珺認為出海也需要繼續投入到國際電影產業中去,成為其中的一員,“中國公司和中國的電影人要以積極、全面、開放的態度參與到整個世界電影產業的大循環當中。”

面向下一個十年,技術也在驅動行業的變化。作為最近風頭正熱的技術變革,AI引起了電影行業不小的期待和恐慌。據于冬介紹,博納在今年已經成立了AI工作室,“從短片、形象,形成數字資產的積累。”

雖然AI已經成為了如今電影行業的顯學,但王長田認為,“對AI的過多的期望是不現實的,同樣恐慌也是不現實。”他認為AI很難顛覆電影行業,“AI是生產工具,但很難自主做出決策,來來自主進行生產。”

他發現在主流的電影工作中已經在應用AI,但實際運用過程中,AI目前還遠遠達不到電影級作品的要求,“(AI)要真正成熟,能夠應用到電影中去,可能還需要兩三年的時間。”

而王健兒則認為AI不僅僅是工具,而是創作伙伴。上影集團今年舉辦了全球AI電影馬拉松大賽,在跟創作者交流的過程中,他確切地感受AIGC的強隨機性帶來的可能性,“創作者在用AIGC生成形象的時候,沒有得到想要的結果。但得到了他覺得很好的新形象。我們認為AIGC不可控,是因為我們認為自己的創意特別重要。這就是(AI)帶來的一種創作,它不是一個工具去完成我要的東西,而是給我一個沒有想到的東西。”

或許再過兩到三年內,我們就能看到這種變化的發生。