文|娛樂資本論 James

從畫師圈控訴AI繪圖是“抄襲”、“尸塊拼貼”,到近期自媒體圈驚訝發現有同行一天可以用AI洗稿7000篇,再到Sora橫空出世讓影視人驚呼“電影不存在了”……AIGC自誕生之日起便爭議不斷。

近日,最新的情況則是在一場“全球AI電影馬拉松大賽”上,一個名叫《汪洋戰爭》的入圍AI短片因為在人物、場景、機械、風格等眾多設定上都和和《沙丘》相似而引發爭議。

其實也不止這個比賽,也不止《沙丘》 ,像皮克斯、《流浪地球》、《星球大戰》、《賽博朋克2077》都是被模仿的重災區,其中不少拿到了獎項。

如果這些僅僅停留個人習作上還好,但類似大賽都有商業化背景,版權爭議如影隨形,就有人表示“現在很多作品都是用AI把其他成熟電影剪碎了再拼上”,可以說借創意、“扒”分鏡,逐幀轉AI特效,都是AI圈已經普遍流傳的做法。

此外AI視頻還有一種典型的制作方法,就是先實拍視頻,后轉為AI視頻并拿去參賽,更有不了解AI圈的人,或認為這是“加一層AI濾鏡”,或認為現在AI視頻是“陽澄湖水洗大閘蟹”。

近期關于AI爭議更大的則是360發布會的“古裝女事件”,簡單的說是360用了開發者DynamicWang制作的LoRA模型繪制了一張圖未付費。

對此,360 產品經理梁志輝回應稱,在模型基礎上生成圖片不屬于復制粘貼類的“盜圖”:

“你用來訓練模型的圖片都有版權嗎?那么模型的版權歸屬,模型生圖的版權歸屬,又如何界定呢?”

可以說,在知識產權“保護人類勞動”和“鼓勵技術創新”這兩個目標出現“左右手互博”的局面時,我們又該如何做出權衡?中國是全球AI領導者之一,在法律實踐方面也已經出現了不少判例,同樣處在全球探索的前沿。

人們已經知道這一波AI的原理,以及易出現幻覺等特性,使得它在法律、金融等需要高度精確的行業應用受到一定限制。然而另一方面,在需要發揮創意和多樣性的領域,AIGC則繼續大放異彩。這就使得文娛、影視等創意行業,首當其沖地受到影響。這些行業,正是娛樂資本論持續關注的領域。

所以,我們的讀者作為受到AI沖擊最大的一批人。視智未來·娛樂資本論希望客觀地反映目前爭議的全貌,以便幫助文娛從業者準確應對這個與AI共存的新時代,并在這場大變局中找到自己的位置。

用提示詞做的圖,有版權嗎?

讓我們首先將目光聚焦在DynamicWang和360之間的糾紛。

圍繞AI生成圖片領域的著作權問題,法律界存在不同觀點。有律師認為,如果用戶僅通過AI圖生圖功能生成內容,且沒有對某個版權作品進行指向性修改,那么可能不構成著作權侵權。不過,此前的一起判例提供了不同的視角。

一位短視頻網紅博主發現,她身穿古風漢服出鏡的視頻,被一款“AI視頻換臉”微信小程序用作換臉模板。法院經審理認定,盡管面部形象被替換,但視頻中未被修改的裝飾裝束、肢體動作及場景細節等仍使身體形象具有可識別性,指向原告本人,因此被告的行為侵犯了原告的肖像權,應承擔侵權責任。這個案例強調了肖像權的核心在于“可識別性”,而不僅僅是看臉。

AI作圖 by娛樂資本論

在DynamicWang一眼就能認出圖片的相似性,以及360方面首先找到他致歉等情節的基礎上,很大可能會建立起“可識別性”。不過,然后呢?

如果原圖直接是人類實拍或手繪的作品,事情的走向已經很好區分。問題在于,此處的原作是一種能批量生成相似圖像的“模型”。對于這個問題,中美兩國的司法實踐體現出不同的走向。

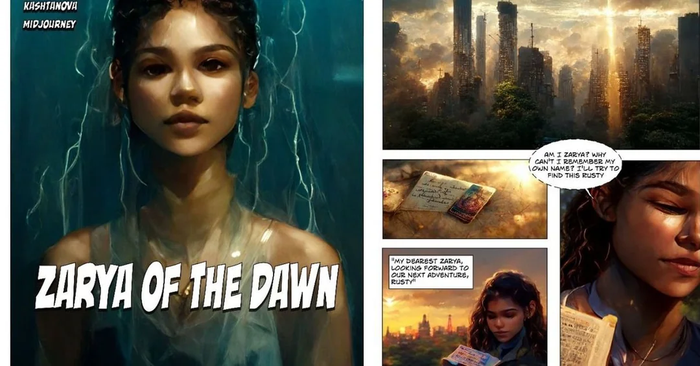

美國對AI技術及使用者明顯更為苛刻,他們的相關指引嚴格限制了“人類作品”的判定。有人使用Midjourney生成了一系列科幻主題的圖片,并制作了一個畫冊《Zarya of the Dawn》。畫冊中,作者挑選和排列了一部分效果更好的圖片,并配上了自己的解說詞。版權局得知她使用了AI工具后,撤銷了登記。

經過反復扯皮,最后的結論是,允許這本書作為一個整體登記版權,但受版權保護的部分,僅限于作者自己寫的那些文字,以及她對圖片的排列組合;構成此書核心的圖片本身,仍然不受版權保護。

在國內,北京互聯網法院之前判定一張文生圖作品擁有版權。判詞指出,AI繪畫作品滿足屬于“智力成果”以及具有“獨創性”兩個要件,便具有著作權。長期關注AI立法、司法相關議題的法學博士林華提到:

“判決一發布就被淹沒在幾乎一邊倒的批評中。典型的批評在文章標題就開始‘駁’”判決,定義‘錯判’,或者反復強調‘非常意外’、應當‘駁回原告’,最有趣的是評論區可以看到‘社會輿論四起,翻盤也極有可能’之類成群留言。”

此案對“智力成果”的判定,主要針對提示詞(prompt)和參數的構建。在一年前,文生圖的技術特性決定了在使用Stable Diffusion等產品時,不得不嚴格依賴提示詞。提示詞的單詞改動、數值改動等都有可能生成截然不同的效果。而嚴格復制粘貼一段提示詞,且不做任何改動,生成的圖片相似度會很高,雖然也不是一模一樣。

在那個特定時期,需要生成一張好照片使用的提示詞,需要人類絞盡腦汁精心設計,乃至出現了提示詞商店這種產物。一則典型的提示詞“咒語”如下圖所示。

不過,現在文生圖工具在用戶輸入方面越來越傻瓜化,即使完全使用自然語言進行描述,也能得到比較理想的圖片。此時,SD繪圖并沒有“失傳”,反而因為LoRA模型具備的更高可控性,在出圖效果一致性方面仍占優勢。現在的LoRA作用及地位和當時的提示詞是類似的。

作為將腦海中的影像化為成品的中間環節,研究AI表達技術的創作者們,毫無疑問地付出了腦力勞動。包括在liblib等網站上分享LoRA的作者們,他們正是通過自己的努力,以及機器使用的算力,使得一些原本靠運氣才能生成的效果具備了更強的穩定性;同時,也解決了SD以前對于人種、性別、文化差異方面的刻板印象,增加了AI繪圖的多樣性,使其變得在商業上更加可用。

究竟是保護人類用一筆一劃畫出來的作品,還是保護一次又一次煉丹抽卡、逐字逐句敲擊出提示詞的勞動?當這兩種不同的人類勞動發生碰撞時,學界的爭議也沒有停止。

在接受娛樂資本論采訪時,林華補充說,在這個問題上,360方面論及“模型的版權歸屬”,在邏輯上是混亂的,這意味著他們自家的AI繪圖產品,也不能免于訓練時無意中“侵權”的指控。

本案中,創作者提出希望360以10倍價格購買模型,并另行支付賠償費用。360方面認為這一要求超出了合理范疇。林華認為,基于企業授權與個人授權量級不同導致的授權價格差異,本身是合理的。360想通過購買授權來解決爭議,費用當中實際上包含了和解費用,這是正常的商業行為。

當AI開始“臨摹”好萊塢大片

不僅僅是文生圖出現爭議,在視頻生成方面,娛樂資本論也發現,目前處于起步階段的AI視頻生成創作者,采用的方法可謂“百花齊放”,其中有一些方法的爭議還不小。

幾天前,產品經理純銀發微博指出,一些創作者在制作“文生視頻”時,會直接將電影或真人實拍視頻的畫面,通過AI技術轉繪為不同風格,以確保視頻表達的精確與連貫。

“效果看起來很炸,跟傳統視頻可以掰手腕……不,這就是傳統視頻過了一遍 AI 濾鏡。這樣的視頻最近參賽,拿獎,失德。昨天跟朋友聊天時說,這不就是陽澄湖水洗大閘蟹嘛。”

眾所周知,本輪圖像或視頻生成的技術發展到現在,尚未徹底解決角色一致性問題。這是大模型“幻覺”在多模態上的一種體現。近半年來,人們主力使用的Midjourney或DALL-E等,通過圖片seed、局部重繪等方式,來盡可能規避目前的一致性缺陷。然而,以上這些手段都比不上直接在高質量的原素材基礎上生成的效果更好。

如上所述,一些創作者會采用實拍視頻拆幀后轉繪的方法。也有人在制作一部電子設備的宣傳片時,先把設備造型扔到3D軟件Blender里建模,然后再把傳統方法生成的建模視頻拆幀,放到AI當中生成風格抖動,但造型和動作穩定的圖像。

更普遍的做法是直接轉繪由真人實拍的視頻,特別是抖音/TikTok平臺的網紅跳舞片段。整個過程中,人物的步態和舞姿保持不變。

如果不是從原視頻開始轉換,而是將跳舞者的動作在動作捕捉工具里“手搓火柴棍小人”做成3D動畫,然后再轉AI,是不是就消解了直接盜用真人素材的指控呢?

之前的各種法律手段并不保護舞姿,所以“模仿秀”才能帶來舞姿的走紅。娛樂資本論此前報道過,阿里通義的“全民舞王”上線后,最火爆的用法就是讓照片跳“科目三”,這種做法也沒有太大爭議。

不過,再往下一步,事情就會變得復雜。

動畫導演“閑人一坤”使用AI技術創作了一部名為《山海奇鏡》的大電影預告片。然而,他發現“文刻創作”利用AI復刻了一個高度類似的作品,就此提起訴訟,此案一審在進行中,尚未宣判。

“閑人一坤”主張,盡管AI技術幫助他節省了時間和人力成本,但整個創作過程中AI僅作為一個工具,核心創意和后期編輯工作仍然依賴于人工。他認為,即使AI參與了創作過程,作品的著作權仍然屬于他,因為作品體現了他的獨特創意和審美表達。

此案中,原告希望證明《山海奇鏡》在創意構思,腳本撰寫,機位設定,乃至具體提示詞撰寫等方面具有獨創性。而這些工作,在AI興起之前的電影工業里都能找到對應位置——編劇、角色設計師、故事板藝術家、攝影師等。

一幅靜態圖像,只需要考慮畫得像不像。一部有情節的電影,則需要考慮人設、情節、鏡頭、服化道等諸多問題。特別是現在,一致性問題已經受到足夠重視,但對創意和設定的借鑒模仿問題,還往往被人們忽略。

就好像程序員一定要先寫一個“Hello World”一樣,拿到文生圖工具的人最早用來測試的指令,都是畫個《蒙娜麗莎》《戴珍珠耳環的少女》。在視頻生成的初期階段,模仿名作、大作的行為也不少見。

娛樂資本論觀察了全球AI電影大賽的一款入圍作品,比賽的一等獎獎金是2.5萬元。不少網友認為,這部作品是借鑒了電影《沙丘》的意境及鏡頭。作為改編自國內科幻小說《汪洋戰爭》的作品,原作并沒有指定的特定環境,被改編者選在了與《沙丘》類似的中東地區,使整部片體現出與《沙丘》相似的異域風情。

在早前的其他形式作品中,關于人設、劇情、場景、分鏡的“抄襲”指控也有不少案例。

在接受娛樂資本論采訪時,林華明確認為本案例中DynamicWang用AI模式生成的內容具有獨創性,受版權保護。林華并認為:

“即使是在原作基礎上再創作,對二次作品的利用也需要原作作者授權,何況這種顯然是剽竊。”

對何為著作權法保護的“表達”,林華認為通常情況下“創意+技巧=表達”,即藝術表達是創意通過繪畫等技巧展現出的結果。林華并覺得純銀提到的逐幀重繪行為“就不止抄創意,是直接抄表達,改格式而已。”

盡管來源視頻的原作者可能不會注意到,以及追究此事,但是林華認為,“權利人追究與否不是法律問題,追究有沒有依據才是(法律問題)。”

如果作為教育、研究、個人休閑目的,用AI“翻拍”好萊塢大片可能無可厚非,但用來賺錢,或許是另一回事。

純銀指出的情況,直指當前正在蓬勃開展的諸多AI視頻大獎賽活動。這些活動通常由贊助商出資尋找效果更好的藝術創作、商業廣告短片、文旅宣傳片等,同時挖掘有潛力的AI創作者,他們比其他人更善于使用手頭的多種AI工具實現產出。

關于此事,故事接龍(StoryStorm)發起人宋東桓對娛樂資本論說。“我們AIER春季賽第一名也是轉繪,但是如果你真的熟悉這個生產流程,這方面其實沒有爭議。”

“轉繪片并不是拿了個真人片來轉的,雖然你可以這么做,但是對于有制作要求的AI影片,在拍攝階段就是做好了用轉繪方式來做后期的準備,并且轉繪過程中也要調用很多不同的圖像模型。”

故事接龍是國內AI視頻創作者社區之一,宋東桓見證了視頻生成如何從試驗性的小眾技術,逐步成長為一個新興產業。

根據宋東桓此前的介紹,AI畫圖創作者現在是數千萬應用者的量級,AI音樂創作者到了數百萬的量級;AI視頻的淺度創作者是數十萬的量級,但是經常做片的人其實也就是幾萬人。

他指出,傳統制片流程復雜,價格昂貴。對比來看,AI短片流程簡化,基本分四步:寫故事、出分鏡、圖生視頻、剪輯配音包裝,可大幅降低經濟、時間和溝通成本。

“故事接龍社區中上百名AIGC創作者,個人創作和商業項目每分鐘視頻分別需10小時和50小時工作時長。”

從5月份開始,故事接龍聯合多家機構,每季度推出一個AIER系列比賽,春季賽是其中的首場。這場比賽的規則中寫道:“AIER賽與社區的其他類型比賽均不相同,我們對參賽影片題材、時長、技法、類型均不設限制,并且不介意您的參賽作品已參加過別的比賽。”

從比賽的贊助商——Dreamina、MiniMax、Morph Studio、LensGo.AI、YoYo、贏聯數科、靈境智元——當中,我們也能看出業界對“AI短片”制作工具的大致定義。但這個列表并不是一成不變的,從最早的SD/MJ,到HeyGen、Runway、Pika,它一直在不斷延長。剪映的Dreamina之后,很顯然要輪到快手的可靈進入這個工具名單之中。

宋東桓對娛樂資本論說:

“AI視頻的技術是一直在進步的,必須抱著開放的心態迎接內容,不能有門第之見。3D輔助、真人轉繪、DiT架構、傳統I2V、Style Transfer、高斯潑濺/Nerf、補間動畫……啥好用用啥。我們會在參賽要求里說明必須AI,但不限制是哪種AI,這個細分起來太多了。”

當然,如果僅僅是用Topaz Video AI給視頻提升一下清晰度——這當然也使用到了某種AI技術,但就不能算作AI短片了。宋東桓說,如果有疑問,組織者在審查階段就會找創作者聊。

到底什么算“AI應用程度”足夠,這個問題答案是處在一種漸進的光譜中的,盡管比賽組織者的寬容度非常高,但有些中間地帶的技法難免會引發爭議。

“有一類AI動畫是用Midjourney做圖片,再用傳統MG(運動圖形)動畫的方式來做。這種工作流是否夠AI是存在一定爭議的,但這類短片的完成度一般都是非常高的。”

AI+MG動畫這種手法,在文生圖因為MJ而初步火爆,但文生視頻還只是存在于理論上的一年多以前,這種做法是人們最先嘗試的AI短片途徑。相當于AI出分鏡,然后再轉成動態漫。“現在這種工作流的效果更好了,不僅僅因為MJ提升了,骨骼綁定動畫受到AI的影響也變得更好用了。”宋東桓說。

“但是在現在這個時間點,我們覺得無論什么樣的工作流,都是可以接受的,大家殊途同歸。大部分人認識AI短片的時間也還不到一年,這時最好的心態就是開放。”

如他所講,故事接龍StoryStorm舉辦AIER系列季賽的目標,就是單純地選擇出這個時間段國內最好的AI短片作品。畢竟這個新生的領域距離真正意義上的商業化還有一段距離,充其量也只能說是看到了地平線上的曙光。只有不拘一格地減少對于具體工作流的條件限定,今后才有希望看到現有工具一次又一次被使用者突破極限。

在AI視頻生成技術尚無突破性進展,也不能替代真實攝影機的當下,正是那些看不見,也不被關心的部分——人設、場景、運鏡、服裝、臺詞、配音等等,構成了目前AI短片競爭力的全部元素。而對這些元素,到底應該如何界定其中的人類勞動并加以保護,正需要通過不斷涌現的判例,來獲得比現在更明確的厘清。

是群起抵制,還是加入其中

在AI創作當中,借鑒、模仿、致敬、抄襲之間的界限顯得尤為模糊。這是一個行業規律普遍性和AI特性相結合的問題。

各種藝術形式的發展,都意味著對已有的成果重新排列組合。比如繪畫中的臨摹,對歌手聲音的模仿秀,以及同人文。

歷史會押韻,但不會簡單重復。在創作者數量有限的年代,他們必須結成一個穩固的共同體,比如工會,行業協會等。在這個小圈子內,人們之間可能都認識,有些爭議可能在發生之前就被解決了。

AI時代,人人都是創作者。原先那些前輩們也許心里想過,但沒有嘗試的各種侵權可能性,現在都冒了出來。

繪畫領域是最早爆發人機矛盾的領域之一。大量人類畫家強烈抵制AI使用他們的作品進行LoRA訓練。有些藝術家從大平臺出逃。

Cara 由攝影師張靜娜于2023 年10 月推出,旨在成為DeviantArt 和ArtStation 等網站的替代品,保護藝術家圖像不被用于模型訓練。最近幾天,Cara 的用戶數增長了兩倍,從不到10萬增加到超過30萬。

之前也有一種技術Nightshade號稱能幫助畫師維權,處理后的畫作在投入大模型后會“毒害”AI。這項技術發布后反響熱烈,但后續效果如何尚不清楚。

現在的創作者,可能相比于糾結“侵權”兩個字,更關心自己的勞動能否獲得合理報酬,能否讓創作成為一種足以謀生的職業。

在去年的好萊塢大罷工期間,平常被人忽視的小配音演員也是重要的參與者。如果他們因為家境窘迫,不得不簽下協議,永久出賣自己的聲音,可能獲得一次性的較高報酬,但買斷了往后余生的相關收入。

如果可能被完全替代,人類藝術家就是不折不扣的AI受害者。但另一方面,如果原作者可以授權使用AI,這可能會帶來另一筆睡后收入,一些藝術家也樂在其中。

今年3月,在CNN的一次罕見采訪中,音樂人比利·喬爾(Billy Joel)對AI表達了高度興奮,他授權制作的一個新視頻,重新創造了喬爾在不同階段的形象,他稱之為“超然體驗”。喬爾數十年來的首支單曲《Turn The Lights Back On》在2024年格萊美獎上備受矚目。由于年事已高,前輩們的聲線可能不再適合重現巔峰狀態,但AI的出現使他們可以繼續作曲,假裝自己還在年輕時侯。

動畫電影的技術先驅皮克斯,參加了去年8月的SIGGRAPH圖形學頂會,并披露他們有些制作流程用到了可以被稱之為AI的東西——但不是我們很熟悉的那種。他們用一個原始的火焰動畫喂入神經網絡,以生成具有特定造型的火焰。

皮克斯還有其它的程序化、生成式或風格轉換工具,比如重新著色風景以適應畫面情緒,或者用從“英雄”手繪中變異而來的獨特建筑填充城市街區。但是,“如果有人告訴你皮克斯使用AI制作動畫電影,那是錯誤的。”皮克斯的坎尤克(Paul Kanyuk)在演講中斬釘截鐵地說。

好萊塢是影視工業的終極考場。在這個戰場上,對于視覺效果中的AI應用還非常謹慎,因為如果處理不當,作者和觀眾都有可能反彈。到目前為止,出現AI的地方仍然只是一些邊角料,比如背景、海報乃至片頭動畫。然而,國內外的業界都意識到,全流程AI電影遲早會出現,并且呼吁為此做好準備。

執導多部超級英雄電影的扎克·施耐德對AI電影不太擔心。他認為,電影的成功依靠導演與編劇的個人觸感和創造力,這是AI無法替代的。但他并不排斥未來嘗試與AI合作。

AI不能,也不應該以替代人類藝術家作為目標;反過來,現在的人類藝術家都應該盡早嘗試將AI融入自己的工作流,或在挑戰出現時進行適當的應對。

根據尼爾森旗下“國家研究集團”(NRG)的一項新研究,大多數在“創意階層”工作的專業人士已經在使用生成式AI,17%的人表示經常使用。這些從業者使用AI的概率是普通人的至少兩倍。NRG是美國動畫電影產業中市場調研的頭部機構。

在4月份的北京國際電影節上,美國電影攝影師學會前主席奧斯特魯姆(Kees Van Oostrum)提醒創作者要保持創作過程中的主體性,不要被技術所奴役。

“只要人類還有許多問題想問、想回答,就不會停止拍電影。至于人工智能,在加速之前不妨慢下來想一想。”提示詞、設定、分鏡、聲紋……還有在此之上的創意和靈感,這些核心來自于人的思考的東西,是幫助AI藝術創作閃光的點睛之筆,是人類藝術家的價值所在,也是人類智慧的結晶。