139期主持人 潘文捷

整理 | 實習記者 覃瑜曦

你知道內疚粉/愧疚粉嗎?這個詞意味著對一個公眾人物印象的翻轉。

“內疚粉”一詞來源于周一圍和朱丹夫婦。一開始,網友們發現周一圍談論朱丹時使用大男子主義的語氣,他不認同朱丹的演技,說她不專業。此后,周一圍又被拍到和女助理共用吸管喝同一杯奶茶,對此,朱丹在網上寫道,媒體為什么要不遺余力地把自己老公往“壞男人”的人設上推?當時網友的評論是:“朱丹,別再對自己撒謊了,他不愛你。”但輿論迎來了再次反轉,網友們發現,朱丹曾因為輕信好友被騙光了積蓄,是周一圍到處借錢幫她還了巨額債務。周一圍油膩、渣男等形象立刻翻轉,成為了完美愛人的代表。不少網友為過去的言論道歉,開始熱議朱丹“是周一圍最大的黑粉”、“不會表達”,紛紛轉為周一圍的“內疚粉”。

最近,金莎的男友孫丞瀟也擁有了不少“內疚粉”。孫丞瀟比金莎小19歲,兩人宣布戀情時即受到許多質疑。《愛的修學旅行》中二人談到,孫丞瀟去杭州向金莎表白,天天給她做飯,53天菜色基本不重樣,做了超過100道菜。但他在節目上表現出緊張和局促,被網友質疑是裝出來的憨厚老實和天真,有評論稱“他演技太糟糕了”、“明顯在裝可憐博同情”、“肯定是故意的”。近期在《島嶼少年》中,孫丞瀟展現出了全然不同的樣子,對菜價了如指掌,還為13人準備了飯菜。他的努力并未得到認可,反而因做飯時間過長,遭到了隊長的嚴厲批評。不少網友對這個節目中的孫丞瀟好感倍增,稱,“孫丞瀟,帶上你的鍋碗瓢盆,升咖了”,“孫丞瀟,你現在也有愧疚粉了”。

本期想和大家聊聊內疚粉/愧疚粉,你印象中的內疚粉有哪些例子?如何看待公眾人物這種人設的變化?

01 內疚粉:從謾罵到擁護,不斷翻轉的明星人設和大眾輿論

尹清露:我第一次聽到“愧疚粉”這個詞,不過在我個人看來,歐美圈很多歌手,尤其是女歌手,都蠻符合“愧疚粉”的心路歷程的。一個比較典型的例子是打雷姐Lana Del Rey,大眾對她的評價非常高,覺得她是一位藝術造詣很高的女歌手,寫的歌如同詩句。但是在她剛剛出道的時候,我記得大眾對她的評價是“一個面無表情、沒有感情的唱歌人偶”,這個是非常非常早期的事情,或許很多后來喜歡她的歌迷都不知道這件事,她完全是通過自己的生命力和對音樂的熱愛才逐漸有了今天的樂壇地位,用文捷剛才的說法就是“升咖”了。

同類的例子還有Miley Cyrus,作為童星的Miley憑借青少年情景喜劇《Hannah Montana》走紅,充滿活力的少女角色形象深入人心。但她本人不想被迪士尼的這個形象綁架,所以做了一個非常驚世駭俗的舉動,拍了很多性感照片,180度轉變了自己的人設。那時候我大概是初中,在《我愛搖滾樂》雜志上看到很多現在看來對女性非常不友好的評論,認為Miley的轉變非常嚇人,還有一系列對她的吐槽。對比過去,現在的Miley已經變成灑脫自信的代表。

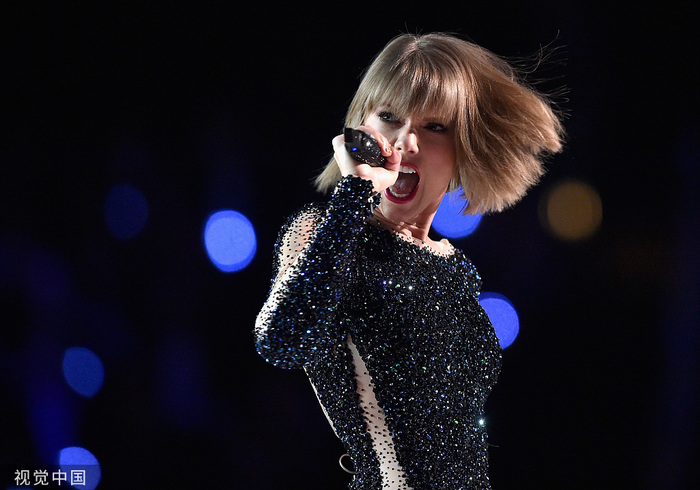

我覺得“愧疚粉”蠻有意思的地方在于,當某個名人擁有了“愧疚粉”,好像粉絲基礎就會變得格外堅固。霉霉(Taylor Swift)也有許多“愧疚粉”,在錄音帶事件之初,她被大眾認為是一個很會撒謊的人,后來完整的錄音被曝出來,人們才發現她是受害者。這件事之后,不少人對霉霉“黑轉粉”,這件事情的存在也讓她整個人設更加立體,就好像完成了她人設的最后一步。

我想,名人/藝術家的生命力也在于此:ta可能早期會有很多名利場的人設或別人強加給ta的東西,但ta會與這些標簽不斷協商,最后保留自己很真實的那部分,大家才會發現之前對ta有誤解的部分,從而產生愧疚的心理,覺得這個人很有魅力。

徐魯青:這就聯系到了我們上周聊的“如何打造巨星”這個話題。在流水線的娛樂工業系統中,巨星恰恰不是由一個標準的程序化步驟打造的,而是這個人身上有著許多不可控或者說漏洞的地方,你無法預估這個漏洞是會增加其魅力還是變成其缺點。“內疚粉”也是上述現象之一,粉絲發現了這個人身上的一些缺陷,對ta產生攻擊,然后又發現這個人原來不是這樣的,轉而轉向一種內疚的情緒,這種內疚會為這個人帶來更多的人格魅力。在造星工業中,個人身上擁有不可控的缺陷和漏洞不一定是一個缺點,反而為個人后續的發展增添了更多的可能性。

潘文捷:剛剛清露提到,是不是經過一番輿論翻轉,原來黑紅的人經過洗白變成一個大家比較喜歡的人之后,粉絲會變得格外堅固。我在想,如果大家認識這個人的順序是相反的,先認識好的那面,然后再認識黑的那面,觀感就會完全不同。王力宏接受魯豫采訪時,魯豫就談到,王力宏這個人形象特別積極,陽光向上,身邊任何負面的東西都沒有,這樣的人設太完美了,一旦人設壞掉,整個人就會崩塌,后來發生的事情大家都知道了。一旦人設過于完美反而不太容易讓大眾接受,口碑一旦崩壞就很難再拯救回來。

“內疚粉”的例子還有很多,除了剛才提到的周一圍和孫丞瀟之外,付辛博、孫楠也都擠進了“愧疚粉”賽道。我自己也經歷了這樣的過程。當年孫楠在直播中突然無故退賽后我就對他沒有好感,但是當他今年回到《歌手》舞臺,憑借一首《拯救》拿了第一,輿論立刻就反轉了,還有人說“孫楠拿的是熹妃回宮的劇本”,最后的實力瞬間也讓很多人變成了他的“內疚粉”。

內娛最近看到有“內疚粉”的好像都是男性藝人,走黑紅路線的女明星就很少有人完全地翻轉輿論,好像大眾對男性藝人相當寬容。比如,盡管周一圍已經完成形象翻轉,但他跟女助理共同吸管喝同一杯奶茶,或者他談論朱丹時不認可她演技這樣的事實也是存在的,是否就因為他做了一些比較可愛貼心的事情,過去的形象就完全就可以顛覆。

董子琪:我覺得跟“內疚粉”相比,“粉轉黑”的情況好像更多。如果你一開始就是某個人的黑粉,那光是耐心地看完他的表演這件事就很難了。對于你討厭的東西,你是不會想去了解的吧,就像孫吧這樣厭女的地方,他們經常講兩性地獄笑話,卻根本不了解女性,但是他們就是想要維持這種不了解的狀況。所以我覺得“粉轉黑”比“黑轉粉”更容易一點,換言之,如果有“黑轉粉”,那說明這個粉絲還是相當有自我反思的能力的,會肯根據實際情況調整自己的認知。

我想到兩個“粉轉黑”的例子:明星基金經理蔡嵩松和葛蘭,雖然他們不是娛樂圈的,但也經歷了娛樂化的造星和崩塌過程。之前,蔡嵩松、葛蘭因為年輕有為和好業績成為明星基金經理,葛蘭甚至一度被稱為“葛女神”。后來,蔡嵩松管理的基金業績波動較大,引發了投資者的不滿和戲謔,被調侃為“菜狗”;“葛女神”也因為業績下滑變成了“葛大媽”,對于女性基金經理的謾罵會更加嚴重。不同于藝人和粉絲之間較為松散的聯系,基金經理和客戶之間的利益捆綁更加緊密,因此翻轉也就更加強烈,在這兩位身上看到的愛恨情仇也更加明顯。

02 網絡罵戰:極端話語下的事實失真

潘文捷:不知道大家有沒有這種感受,公眾人物被批評的點多種多樣,甚至有時候是意想不到的。很多時候我們討論公眾人物,好像討論的都是他們的私生活,不論是朱丹周一圍,還是金莎和孫丞瀟,有一部分人非常關注親密關系,甚至可以說是拿著放大鏡找人家在男女關系上面有沒有道德瑕疵;除此之外,還有人持著非常“愛國”的心理,例如一些明星在沒有轉發宣傳類的重要微博時可能遭到強烈的攻擊。

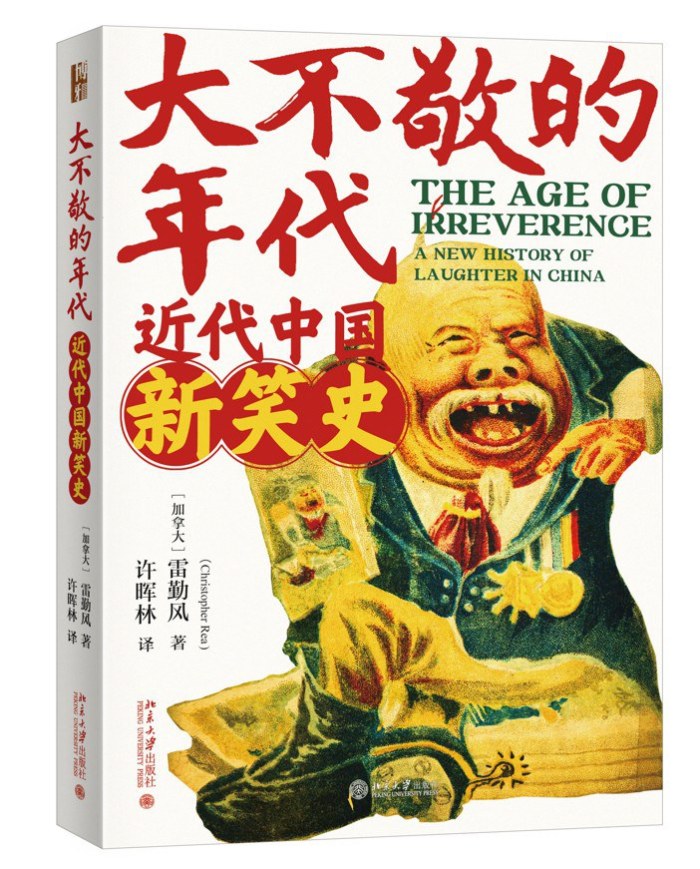

董子琪:文捷說了一個非常重要的點——所有人都可以罵別人,所有人都可以被罵。《大不敬的年代》一書就研究了中國近代文化中的幽默諷刺文學和罵人文學,作者引用了其他學者的研究發現,1920-1930年間,辱罵成了文學雜志的常規,文學雜志里不完全是“就作品論作品”,而會上升到人身攻擊層面,這已經變成了當時的一種潮流。當時很多進步人士拍手叫好,因為他們認為所謂的積貧積弱是雅文化和士人沒有力量造成的,謾罵以及底層人物的粗俗語言更具有力量和進步意義,謾罵是民主精神對精英精神的攻擊,是治療中國文學頑疾的一味良藥,所以它更受寫實主義的青睞。

[加]雷勤風(Christopher Rea)著 許暉林 譯

北京大學出版社 2023年

但是這樣極端的語言造成了非常嚴重的問題,好好說話的討論空間幾乎消失了。文學研究學者趙園有一篇文章叫《說“戾氣”——明清之際士人對一種文化現象的批判》,講述明代文人和普通民眾之間有著非常強烈的相互攻擊的現象:人人都“戾氣填胸,怨言溢口;有聞則起,有言必爭”。趙園認為,這一狀況不僅損害了士人的精神,縮小了士人和小人的區別,更加重要的是,一種殘酷、冷漠的社會氛圍正在形成,苛刻成為了明代士人的集體特征,“總能從士人的夸張姿態,看出壓抑下的緊張,生存的缺少余裕,進而戾氣彌漫,苛刻是不容易被覺察的病。”

徐魯青:這種苛刻會被媒介平臺放得很大,因為現在在網上隨便說一句話不需要有什么特別的心理負擔。我記得之前采訪過一個人,他有點像一個民間學者,自己會鉆研一些歷史方面的內容。有一次他發現,當時一位很有名的歷史學者的書中有很多低級錯誤,于是他就在網上把這些錯誤指出來了,我最開始在網上讀他的文字和評論的時候,會覺得他這個人非常刻薄,但是后來我打電話給他,發現他其實是一個比他的文字要柔和很多的人。可能很多人在平時的日常生活里沒有辦法苛刻,或者很難對人做出要求,而在網上能夠更輕松地表達情緒。

尹清露:現實生活中有些人覺得自己積怨已久,但他又不好對身邊的人發作,所以只能對網上不認識的人發作,我覺得這是很重要的原因。談到苛刻與否,我突然想到一個有意思的現象,現在大家都知道,網絡評論區一言不合就開始互罵,有一些人就會自主地去引導發言的方向。比如我就試過,有一次我跟一個陌生網友在評論區已經快要罵起來了,這個時候我就想是不是可以讓他稍微柔和一點?于是我就換了一個語氣比較好的說法,對面那個人的態度突然也變好了,我會覺得我或許成功阻止了一場網絡罵戰的發生。所以其實你沒有這么苛刻的話,對方回過來的反應也沒有這么苛刻。

還有一些人會在對方發“你去死”這類暴力言論時回一個“我愛你”來結束這場論戰,好像還挺有用的,因為對方也很難對“我愛你”說出非常苛刻的話語。還有一個例子,是一個人在分享很可愛的東西,下面有人就開始挑剔他,這個人就回他說“你也很可愛哦”,對方回了一句“好吧”就走了。印象很深刻的還有微博、小紅書平臺上的帖子,這些帖子的輿論走向,很大程度取決于那些高贊評論的走向,原本沒有價值判斷的帖子可能會被關鍵的高贊評論貼上標簽,成為被罵或被夸獎的對象,沒有中間項。

潘文捷:剛才魯青講到,在網上說話很極端的人,現實生活中可能非常溫和。在這個信息過載的時代,似乎只能通過極端的語言才能讓自己的想法被關注,溫和地說話,觀點很難被看到,非常極端地發聲,觀點才可能被別人get到百分之七八十。

董子琪:極端話語講起來很簡單,不就是把聲音放大嗎,我的內容又沒有改變,我希望大家能夠聽到我的聲音。但我想強調一點:夸張的諷刺當然可以是一種手段,但運用得過多的話,它與現實的聯系、對現實的洞察是會失靈的。

魯迅在《夏三蟲》中用蒼蠅、蚊子、跳蚤分別諷刺三類文人,跳蚤比蚊子好,因為跳蚤吸食人血是因為饑餓,吸了就吸了,不會像蚊子一樣四處嗡嗡嗡惹人煩。有一類文人就像魯迅眼中的“蚊子”,明明干了齷齪的事情,但是還要滿口仁義道德。之前聽過學者贊頌這篇構思巧妙,但是我覺得這個比喻是有問題的,因為與事實脫節——如果真的被跳蚤叮到,許多人會有很嚴重的過敏反應的,起泡流膿,痛癢難當。在這個諷刺中,“意識”與“事實”是脫離的,想要說的道理超過了事實本身。

這個例子跟我們的謾罵是一樣的——不在乎事實是怎么樣的,就是要把我的情緒投射到這件事上,甚至沒有發現自己陷入了自我論述的圈套。我之前開玩笑說魯迅贊美獸的熱血,因為他認為中國人太文明、太人性,應該以獸的熱血讓國人復蘇,但是他本人甚至都受不了野貓叫春。這就體現了意識和事實之間有很長的距離,抽象的獸與具體的野貓也不是一個東西。也許我講得不對,但現實中因為討厭某類事就罔顧事實發聲的現象實在是太多了。

潘文捷:我最近看到這樣一種說法,世界是一個巨大的投射,你對某件事的評論不能展現這件事的全貌,但卻能展現你自己是怎么樣的。大家進行瘋狂批評,或許也是自己三觀的一種呈現,例如批評付辛博AA制,可能是自己內心非常反感AA制。大眾批評周一圍和孫丞瀟,是不是也在傳遞自身內心對“大男子主義”或“戀愛腦”的擔憂。總之事實究竟是怎樣的不重要,重要的是要發表這個觀點。

這讓我想到了韓國學者崔宰溶,他說黑格爾辯證法講正反合,但是目前中國網絡上“存在的只是對方的無限否定,反復向自己回歸的自我肯定運動”,一旦認定了某個觀點,就要無限地去捍衛它。

董子琪:對,我覺得這很可怕,先是失察,接著陷入狂熱。

03 追星族:準社會關系下的流量經濟

徐魯青:現在的明星離觀眾太近了。上世紀90年代或千禧年初那時,大家是通過電影、唱片等一系列文化產品來認識和喜歡一個明星的,彼時明星很難一夜塌房,因為你并不知道ta的私生活,或者你也無法每時每刻追蹤其動態。但是現在微博等平臺的出現,再加上真人綜藝等呈現方式,使得明星和大眾的距離非常近。特別是真人秀,它會把很多的相機安插在不一樣的地方,讓明星進入這個空間,表現出他最真實的那一面,在人設和真實自我之間搖擺,很難不塌房。

潘文捷:從輿論翻轉的視角看,明星好像成為了受害者群體,但其實不然,他們也在一輪輪的關注中收獲了很多流量。事實上,流量明星其實在向粉絲提供一種親密關系勞動,以此換取粉絲的數據勞動或者參與式勞動,最終結成了一種準社會關系;而互聯網資本正是將知識產權和流量明星作為中介裝置,獲得了無數粉絲的勞動力。無論是電視劇、綜藝或代言宣發的時候,粉絲們會無償地替劇集或品牌宣傳,這就是互聯網資本通過控制流量明星,進而控制粉絲的數據勞動,從而達成一個剝削和被剝削的關系。因此,無論粉絲是在謾罵,還是成為愧疚粉,都是在被剝削著的。

另一方面,我也在好奇,為什么粉絲知道很多時候娛樂圈是有運作的,但還是愿意不斷地沉浸其中,貢獻自己的時間和精力,以前明星離粉絲沒有那么近的時候不是也挺好的嗎?

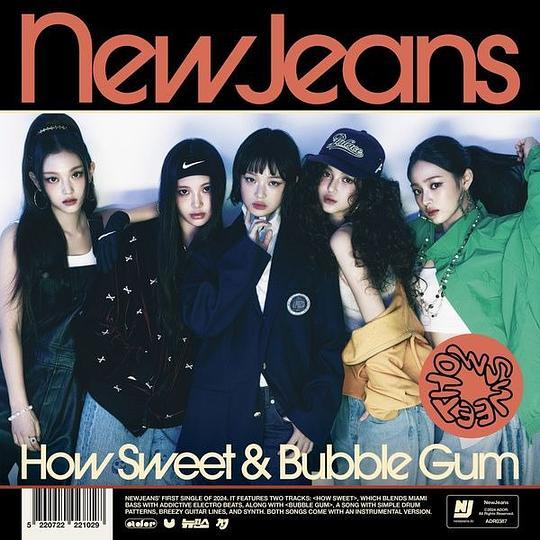

尹清露:提到追星,我最近在關注一些韓國女團。有一個現下最火的女團叫NewJeans,我越了解就越發現,大家對她們的喜愛,其中可能有一個隱匿的原因:這幾個妹妹都特別小,最小的才十六歲,接近于童星的她們是沒有過往歷史的,所以大家消費的就是她們最可愛的那一部分。對于已經有足夠閱歷的人來說,無論是喜歡作家還是明星,總歸是隱藏著過往黑歷史的風險。

圖片來源:豆瓣

魯青提到現在的明星離大眾很近,這一點也很有意思,因為NewJeans成員都是00后,她們的東西都是在網上可以查到的,比如小時候參加過的綜藝等等,但你會發現她們從小到大都是一群可愛的妹妹,就可以毫無心理妨礙地去喜歡她們了。可能因為我不是那么了解KPOP,這對我來說是一個很新鮮的喜歡上真實人類的體驗——你喜歡的不是一個已經被造好人設的明星,而是知根知底,看著她們成長。

徐魯青:這種就是養成系吧,這類心態就有點像養電子寵物。感覺大家追星,更多喜歡的是ta脫下人設的那一刻,或者是特別生動的那一刻。現在有個詞叫“小品女王”,形容的就是某個明星突然卸下了完美形象,開始整活或說一些搞笑的話,做一些搞笑的事情,比如演唱會失誤和挽救也是一段小品,很真實。即使知道這是造星工業,但也希望在里面挖掘出一些漏洞或縫隙,發現明星也是生動的人,追星的一大樂趣就在于此。

04 面對評論,公眾人物和普通人的自我調節機制

潘文捷:大家對輿論的態度發生了很大轉變。以前會覺得人言可畏,阮玲玉就是因為流言蜚語自殺了,現在的明星好像不得不利用“人言”把自己的知名度抬上去,大眾對這件事情已經習以為常。

不過也有很多綜藝和訪談中會提到,流量很大的網紅基本都有抑郁癥或睡眠問題,這就好像火中取栗,既要通過這種方式讓大眾消費自己,獲得知名度,但本身又不能完全地消化這些輿論。

徐魯青:我最近看到一條新聞,董宇輝稱自己每天失眠,晚上根本睡不著。我在想,當今時代大家評論的方式非常快速,反饋機制特別短,這會給人的心理帶來很大沖擊。剛做記者的時候,我常去看微信評論里讀者的留言,后來看到罵我的就不敢看了。播客節目也是,看到這種反饋之后心里會有沖擊感,就會馬上調整自己的行為模式去適應這一套反饋,或者開始懷疑自己。

所以我覺得不管是明星還是普通人,還是吃流量飯的網紅,都會去承受這些心理壓力。每個人都要習慣于非常快速的反饋機制,面對這些反饋時內心又要做出調整,變得不像以前的那個自己,好像在這樣的反饋機制里會有所變形,這是我的一點感受。

不知道當代作家的作品會不會和以前的作家寫出來的東西不一樣。比如在豆瓣上寫作的人,可能作品剛發出來,過一個小時就能看到讀者對作品的回饋,然后去變化自己的寫作方式。這個跟在文學期刊上發表-收到讀者來信-給出回饋這類機制不同,我覺得生產出來的東西也會非常不一樣。

董子琪:路內最近的長篇小說中就有一段,寫的是在豆瓣寫作時如何與讀者罵戰,他還挺得意的。

潘文捷:現在網絡小說作家也是這樣,一邊寫一邊看讀者評論,讀者讓往哪個方向改,就要聽讀者的意見,也是一個距離的拉近。

尹清露:我對評論的感觸也蠻深的,剛開始可能會有意識地訓練自己不要去想,但是后來看多了就完全不會被影響了,我覺得人就是會生產出一種非常神奇的屏蔽機制。明星是不是在面對一些負面言論時也是這種心態呢?必須有一個非常自動的屏蔽機制才能夠活下來。

潘文捷:我看讀者評論的時候不能夠完全屏蔽,如果那句話我覺得毫無道理,我就能屏蔽,但如果那個人說到點上的話,我會懷疑自己是不是要改正一下。但隨著時間的推移,可能會有更多的人理解咱們在做什么東西,也可能到時候咱們也會有“內疚粉”。

尹清露:結合剛剛我們說的,評論其實跟你無關,反而是讀者自己內心想法的投射。

董子琪:就是要修煉“不知而不慍,不亦君子乎”。

尹清露:在這個時代做一個普通人,也要擁有這種心理。