文|天下財道 儲燕

“史上最嚴減持新規”發布不久,新華基金就撞在了槍口上,被上交所“點名”。

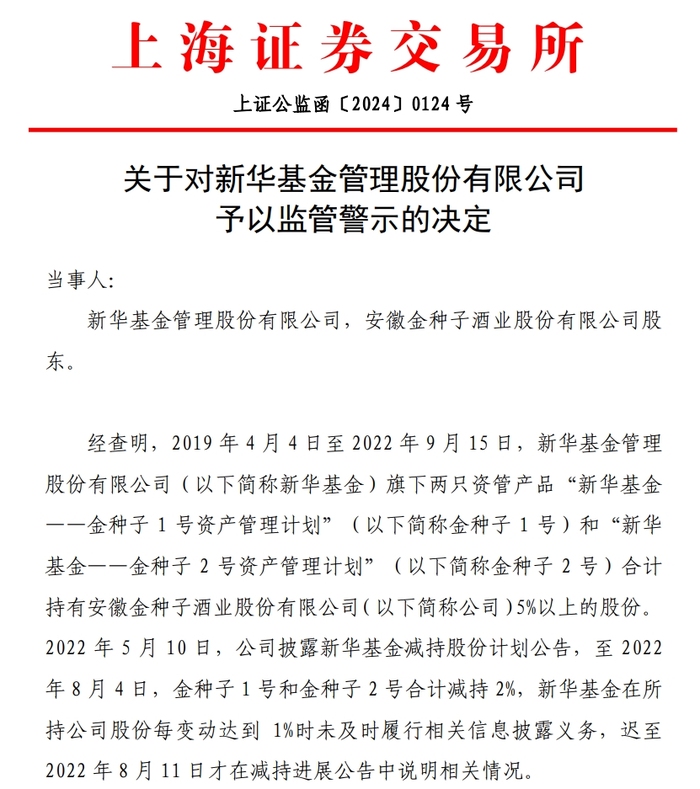

(來源:上交所官網)

就在5月底,證監會剛剛發布了減持股份管理暫行辦法,由于該辦法對股東減持股份做出了比以往更嚴格的規定,因此被媒體稱為“史上最嚴減持新規”。

新華基金違規減持行為其實發生在幾年前,但處罰公告卻正好趕在了新規出臺之后,因此備受關注。

事情的起因是,2019年4月4日至 2022 年 9 月 15 日,新華基金旗下兩只資管產品“新華基金——金種子1號資產管理計劃”和“新華基金——金種子2號資產管理計劃”合計持有金種子酒(600199.SH)5%以上股份。

到了2022年8月4日,金種子1號和金種子2號合計減持金種子酒2%。

根據規定,持有上市公司5%以上股份的股東,在持股比例變動達到1%時,應當及時履行信息披露義務。

而新華基金遲至2022年8月11日才在減持進展公告中說明相關情況。

因為晚披露幾天就被處罰,新華基金到底冤不冤?作為一家已成立20年的公募基金公司,新華基金又發展得如何呢?

高層震蕩

新華基金全稱是新華基金管理股份有限公司,成立于2004年12月,注冊地在重慶,是西南地區第一家公募基金管理公司,在北京、上海、浙江、廣東設有分公司。

按理說,無論作為專業投資者,還是作為一家已有20年歷史的“老手”,新華基金都不應犯信披不及時的低級錯誤。

但是,翻看新華基金的歷史,就會發現公司出現這一現象絕非偶然。

2022年,新華基金因為內控管理不完善,收到重慶證監局警示函;2023年由于未完整報送分支機構負責人參股及兼職信息,收到上海證監局警示函。

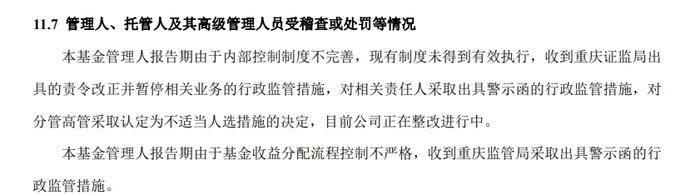

(來源:公司年報)

2020年,由于內部控制制度不完善,現有制度未得到有效執行,新華基金收到重慶證監局出具的責令改正并暫停相關業務的行政監管措施。

同一年,新華基金還由于基金收益分配流程控制不嚴格,被重慶證監局出具警示函。

(來源:公司年報)

新華基金為什么接二連三“撞槍口上”?

有分析觀點認為,“問題在下面,根子在上面”。

新華基金成立之初有3家股東:恒泰證券、新華信托、永原網絡科技,持股比例分別約為59%、35%、6%。

(來源:公司官網)

股東們到底對新華基金有怎樣的影響?

天眼查顯示,新華基金的周邊風險將近3000條,其中大部分來自股東方,包括被法院列為限制高消費企業、股權被股東質押、部分股權處于出質狀態等各項內容。

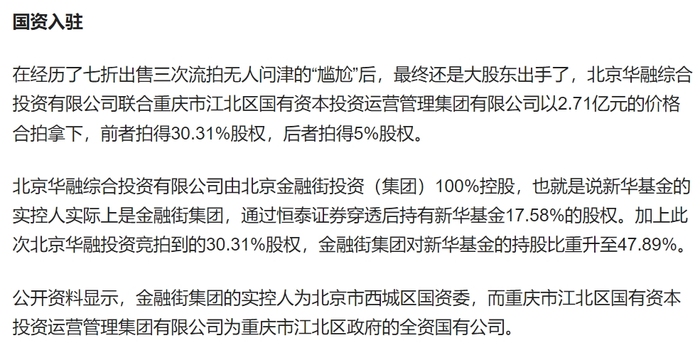

新華基金二股東新華信托還因為自身破產,被迫將所持有的新華基金股權拍賣,三度流拍后,才由金融街集團接手,后者最終也成為新華基金的實控人。

(來源:媒體報道)

股權變更的同時,新華基金管理層也經歷著震蕩。

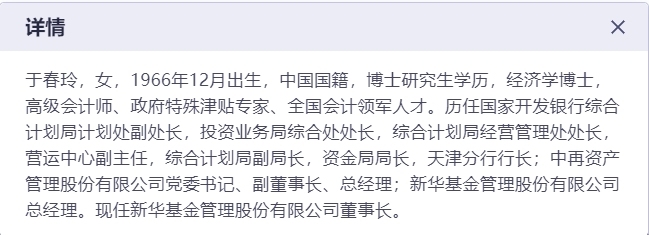

于春玲是新華基金現任法人兼董事長,任職時間分別始自2023年4月、6月,她在2021年5月到2023年6月擔任公司總經理。

(來源:同花順iFinD)

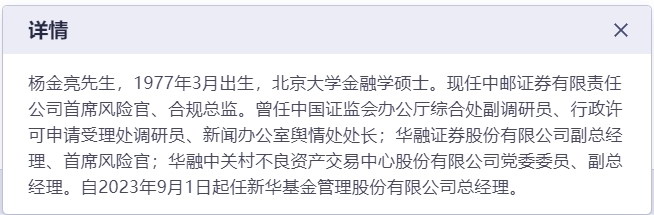

自2023年9月起,楊金亮任新華基金總經理。

(來源:同花順iFinD)

除了董事長、總經理,新華基金管理層其他崗位在2023年也經歷了“大換血”,調整了共計11個職位。

(來源:同花順iFinD)

不僅是2023年,自新華基金前任董事長陳重2019年離任后,公司的法人和董事長變更就比較頻繁,翟晨曦、張宗友的任期都只有兩年左右。

(來源:同花順iFinD)

這些高管的經歷看著都“光鮮亮麗”,博士碩士不在話下,各種管理職務也頗為晃眼,但為什么新華基金經常因違規被警示或被罰呢?公司業績又如何呢?

規模腰斬

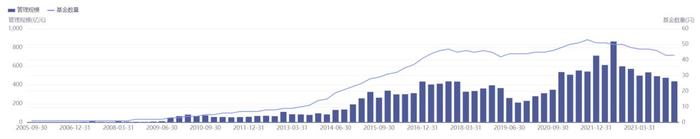

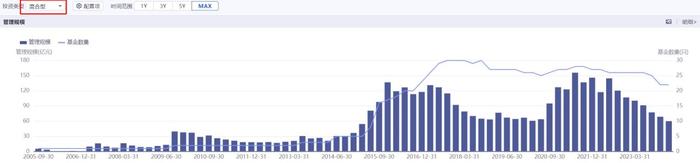

新華基金管理規模高峰在2022年二季度末,一度達到868億元,已接近千億元大關。

不過,此后管理規模就開始走上下坡路,截至2024年一季度末,管理規模僅剩443億元,相較最高點接近腰斬。

(來源:同花順iFinD)

公司資產規模排名也從2022年二季度末的58/184,降至2024年一季度末的86/199。

(來源:同花順iFinD)

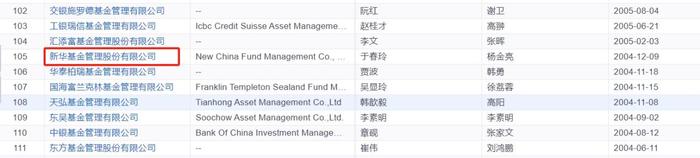

是不是公司生不逢時呢?不妨看看同一時期成立的其他公募基金公司。

天弘基金管理規模已在萬億以上,交銀施羅德、工銀瑞信、匯添富、中銀基金也在5000億以上,表現稍差的東方基金、國海富蘭克林也分別達到千億元、700億元。

(來源:同花順iFinD)

新華基金目前共有73只產品,其中只有24只超2億元,有25只不足5000萬元,面臨清盤風險。

(來源:同花順iFinD)

管理規模下滑的原因之一是,新華基金目前已陷入無新產品可發的窘境。

新華基金新產品發行高峰期在2016年、2017年,分別發行了11只、12只。

(來源:同花順iFinD)

而從2022年至今,新華基金已有近3年時間未發行過新產品。

此外,新華基金現有產品結構也極不均衡。

截至2024年一季度末,新華基金固收類產品合計約為376億元,占總規模的85%。

(來源:同花順iFinD)

新華基金如此產品結構和發展趨勢,顯然不符合新“國九條”的“大力發展權益類公募基金,大幅提升權益類基金占比”的要求。

(來源:政府官網)

導致總規模下滑的另一原因是,新華基金固收類產品經歷了一波信任危機。

在新華基金規模急劇縮水期間,縮水最大的是貨幣型基金。從2022年二季度末的417億元一路降至2024年一季度末的160億元,縮水幅度高達62%。

(來源:同花順iFinD)

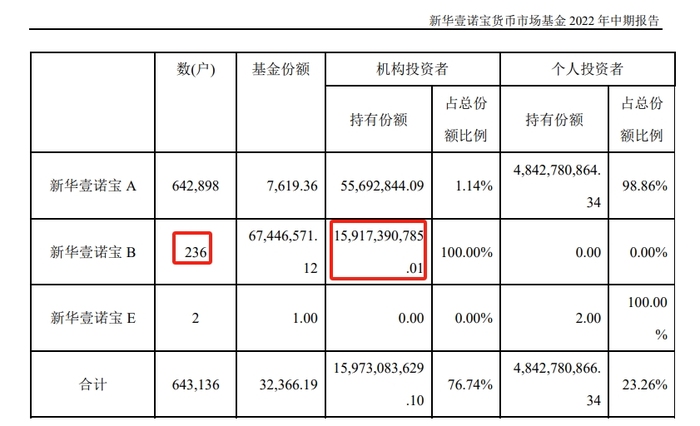

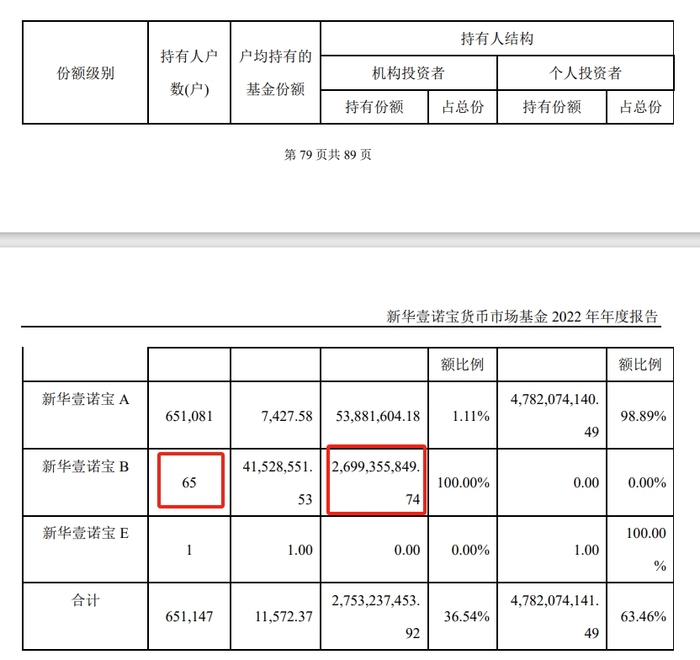

這其中最突出的是新華壹諾寶B類基金。

財報顯示,2022年上半年末時,該基金份額高達159億,但截至2022年末,份額僅剩約27億。機構投資戶數更從之前的236戶,驟降至65戶。

(來源:基金合同)

為何這么多機構急于出逃?

從媒體報道來看,可能與“踩雷”如意集團、精功集團債券違約相關,該事件發生后,機構信心缺失,公司曾經的“債券女王”翟晨曦也因此離職。

“獨苗”枯萎

固收類產品失利,權益類產品表現又如何呢?

截至2024年一季度末,新華基金混合型、股票型產品規模分別約為61億元、6億元,合計占比僅15%。

在新華基金總規模下滑期間,混合型產品也縮水不少。

2022年二季度末混合型產品還有145億元,到了2024年一季度末僅剩61億元,縮水比例約58%。

(來源:同花順iFinD)

在規模大幅縮水的同時,基金經理的變動也不小。

2023年、2022年新華基金分別有5位、4位基金經理離任,2021年更是有9位基金經理離任。

(來源:同花順iFinD)

在這些離任基金經理中,包括王衛東、曹名長、崔建波、桂躍強等多位知名基金經理。

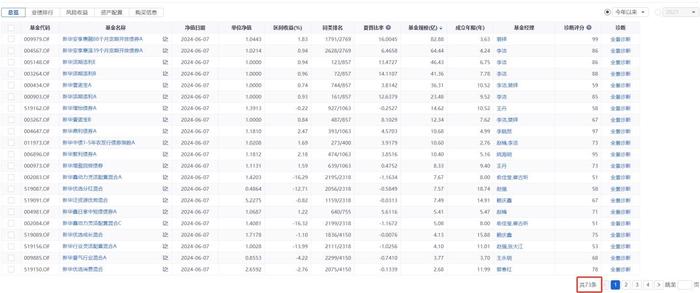

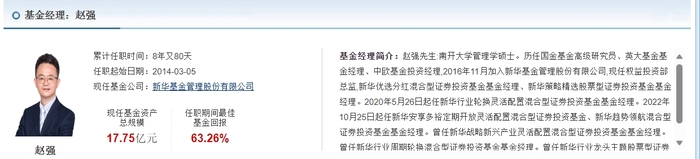

公司目前的權益類基金經理中,此前表現尚可的僅有趙強一人,幾乎成了“獨苗”。但其近期表現也不理想。

(來源:天天基金網)

天天基金網顯示,截至6月7日,趙強管理的6只產品年內都虧了,且虧損幅度在13%左右,同類排名也非常靠后。

如果拉長時間來看,有的產品表現就更差了。例如,趙強管理的新華行業靈活配置混合C類基金,截至6月7日,近兩年虧損已近48%。

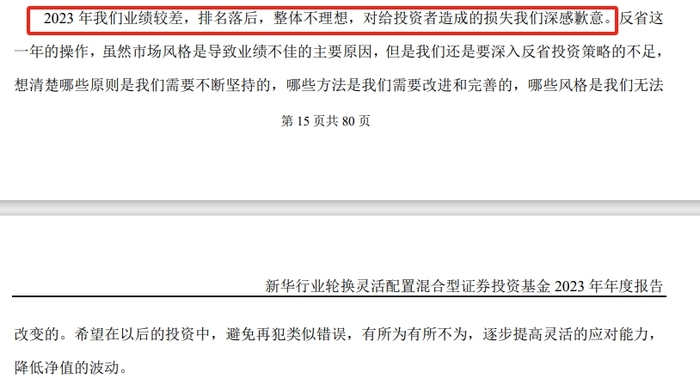

單以2023年來看,新華行業靈活配置混合C類份額凈值增長率約為-31%,而業績比較基準收益率約為-4%,這樣的差距實在是讓投資人匪夷所思。

(來源:基金2023年財報)

不過,趙強在財報中的總結還算誠懇:“反省這一年的操作,雖然市場風格是導致業績不佳的主要原因,但是我們還是要深入反省投資策略的不足”。

(來源:基金財報)

有業內人士向《天下財道》分析說,中小型基金公司在激烈競爭中往往面臨資金、人才、渠道等多方面的挑戰,這些只能靠基金公司逐漸解決,但是合規經營是最基本的要求。

當然,新華基金股東方也出現一些積極的變化,目前實控人金融街集團背靠的是北京市西城區國資委,后者可能會為新華基金發展提供更多的助力。