文|顯微故事 楊佳

編輯 | 萬芳

有一群人,他們的職業就是專門幫助即將清算的企業“收尸”跑路。

他們就是職業閉店人。簡單來說,職業閉店人的主要工作是通過經營不善的公司策劃關店和退出市場的方法,同時接手處理后續的維權問題,然后按照債務比例收費。

跑路商家的債務動輒高達百萬,甚至千萬,這也意味著“職業閉店人”一單的提成可能在十萬到百萬之間。

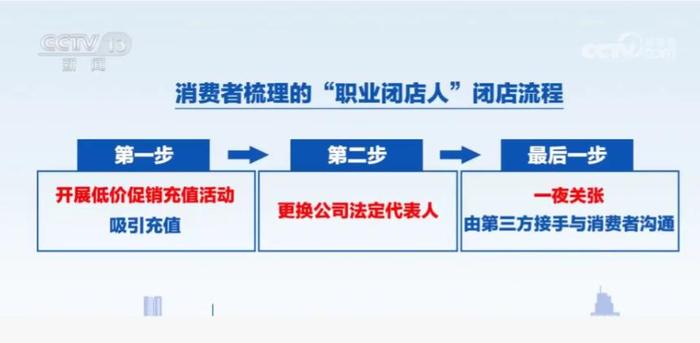

不過大眾還不知道的是,在為商家制定“零風險”的退出策略的同時,職業閉店人還有更多的創收手段:

例如,接手店鋪后以各種名目搞促銷、吸引消費者充值,進一步積累財富,此外再對資產進行多處抵押、多方套現,實現利益最大化。

因此,在社交媒體上,“職業閉店人”被一些人歸類為“高薪但骯臟”的黑產職業之一。

本期顯微故事講述的就是這樣一位職業閉店人——陳峰。

在他眼里,“職業閉店人”不單純是一個職業,它背后代表的是一條完善的產業鏈,產業鏈的每一個環節都有專業人士經手,運轉高效且合理。

也正是因為其“合理性”,職業閉店人似乎有恃無恐,甚至有人說出了“隨便去告”的囂張言論。

以下關于他的真實故事:

01

“這行被稱為‘關門狗’,因為大眾覺得做的不是人事。”28歲的陳峰自嘲地談起自己的這份職業。

2021年失業后,陳峰通過朋友的介紹接觸到了“閉店”這一行,成為了一名職業閉店人。

“嚴格說來,職業閉店人并不是一份職業,而是一個產業。”陳峰糾正道。

陳峰介紹,和電詐產業一樣,游走于灰色地帶的“閉店人”內部分工明確,要成功幫助老板閉店,需要前端和后端兩個部分的成員配合,

前端稱為“底狗”,負責前期工作,如攬項目、和老板談合作、找背債人辦理變更法人等。

隨后,被稱為“看門狗”的后端團隊介入,負責店鋪運營、關門以及處理售后糾紛等業務。

陳峰是負責前端的“底狗”,這一侮辱性的稱呼,某種程度上也精準地刻畫了他的工作——對外,陳峰的職務是商務策劃,但他的收入主要來源于合作提成,所以他大部分時間都花在找客戶上。

“找客戶有三個途徑。”陳峰介紹說。

一是相熟的朋友介紹,這樣成交率最高;

二是自己去尋找目標客戶,其中開放加盟的超級連鎖品牌或高頻消費行業是重點目標,如早教、教培、足療等。

“這些目標負債比較高,老板不甘心直接跑路變老賴,所以希望洗白上岸,方便日后東山再起,同時客戶們也信任這些機構,充值意愿高。”

三則是通過各種社交平臺發布“收負數店鋪”的帖子,以此攬取業務——“負數店鋪”是社交媒體上的行業黑話,指的是那些經營不善、負債累累的企業。

在對方有閉店需求后,陳峰會拿出合作方案來進行洽談,至于費用,陳峰會根據老板的底賬進行債務評估,然后根據總資金缺口的10-15%收取服務費。

“一旦確定合作,后續的環節都是專業人士下場了。”陳峰強調。

比如,他們會以更換法人和股權、縮減注冊資本為例,更換法人代表和股權結構——這是為了在法律上確立新的經營主體,避免原老板因為店鋪的債務問題而受到法律追究。

再比如,他們還會縮減注冊資本,這是為了讓店鋪在表面上看起來更加“健康”,降低債權人對店鋪的警惕。

“我們會找到專門的背債機構解決”,陳峰說,只要發布需求,專門的背債中介公司便會介入,他們找到符合條件的孤寡老人或者癌癥病人,包裝對方來充當法人。

為確保上一位老板成功“上岸”,也會有專門運營團隊維持店鋪的日常運維,直到老板“無論如何走司法都牽扯不到關系”后,緊急閉店。

隨后專門處理糾紛的律師和售后團隊、應付監管的團隊,資產抵押團隊、以及做賬的財會團隊、甚至聯系黑產販賣用戶信息的團隊依次介入,分工明確處理對應業務。

“可以說,職業閉店商業模式背后,起碼有一個專業的運營團隊、律師團隊、財務團隊甚至技術團隊在支持,說不定還涉黑,普通人肯定對抗不了。”陳峰總結道。

02

那么,到底有哪些行業會頻繁請陳峰這樣的職業閉店人介入呢?

“主要是那些需要充值的機構,比如教培、美容美發、健身房等,”陳峰表示,“但其實這一行早就有了,只是現在才被貼上了職業閉店人的標簽”。

細究起來,“職業閉店”確實并不是一個新鮮的商業模式。

早在十多年前,就有不少類似的團隊會在商超等人流聚集地,通過開設理療按摩店,以“免費”噱頭邀請老年人體驗后,勸說其辦卡充值,多則半年,少則三個月后,這些團隊便卷款跑路,將店鋪轉手給下一任店主,而下一任店主又卷土重來,繼續這一騙局。

不過,當時此番騙局多針對老年人或周圍居民,無論是流程還是善后手段,都像“賺一票大的就跑”的操作形式,為何在近幾年它才開始逐步產業化運作呢?

這就不得不提到職業閉店發生的重災區——教培、理發店、健身房等行業的共性:預付費模式。

預付費模式指的是消費者提前支付費用以換取未來服務的一種商業模式。其好處在于,企業可以迅速回籠資金,解決起步階段資金不足的問題,同時鎖定客戶,增加客戶粘性。

以教培行業為例,提前收取學費再提供服務(即“銷課”),可以將預收的學費拿來作為啟動資金,解決起步階段資金不足的難題。

但這一模式的弊端也十分明顯:隨著學生資源被開發完畢,沒有新生流入后,學費無法覆蓋銷課的成本,就會形成負債,并且積壓的課時越多,負債越大,直至公司資金鏈緊張或斷裂。

因此,在教培行業,資金鏈斷裂導致的“轉讓”并不是一件稀奇的事情。

早前也有專門的招生團隊協助轉店,如某家教培機構做不下去后,放出“轉讓”的風聲,便會有專門的團隊前來洽談合作,將學生分流到其他機構或由下一任校長接手運營。

“早先因為課外補習熱,培訓班不愁接手,所以情況不如現在這么猖獗”,在某知名語言培訓學校擔任校長的徐冬解釋,“但雙減政策禁止校外補課之后,這些機構沒有生源,又沒有人接手,掀起了一陣閉店潮。”

由于學科類培訓課程包多,費用昂貴,涉及的金額大,老板直接閉店后或成為老賴,或被執行名下財產,“所以在教培行業才越來越多老板選擇職業閉店人金蟬脫殼”,徐冬說。

教培行業釋放了大量勞動力,其中不乏成熟的老師自主創業,進行非學科類培訓,如藝術類培訓、早教培訓等,或者轉行自己開了一個小店,他們也將可以迅速解決資金難題的“預付費”模式應用到經營中。

但隨著經濟下行、就業困難、學歷貶值以及生育率下降等多方面影響,這些行業也遇到了“生源不足”或者“流量”困境,由此陷入了惡性循環——預收的費用無法覆蓋之后的運營支出,閉店成了唯一出路。

“可以說,在預付費模式中,后續缺乏穩定的現金流,為閉店業務提供了堅實土壤”,徐冬說。

另一方面,由于閉店潮提供了穩定的業務,那些掙扎在不景氣邊緣的中介、律所、活動策劃公司,便嗅到了“閉店”的商機,紛紛押寶進入。

“我只是在正規收店,并不知道他們后續要跑路”,陳峰強調,但同時他也坦言,整個閉店鏈條上像自己一樣抱著“我只是做業務范圍內”想法的人不在少數。

誰也不認為自己是“職業閉店”模式里,壓垮店鋪的最后一根稻草。

然而,正是這種心態,讓職業閉店模式得以在市場中蔓延,形成了一個看似合理卻充滿爭議的產業鏈。

03

在“職業閉店人”這一產業鏈中,每個環節似乎都具有其存在的合理性。然而,當這些環節串聯起來,它們卻可能導致一個行業的崩潰。

“這個惡果,卻在由我們留下的人買單”,徐冬說。

接二連三的“職業閉店人惡意卷款”的消息傳來后,徐冬明顯感覺到大家對待“預付費”模式的謹慎性增強了。

以她所在的機構為例,線下系列課程費用從5000元到20000元不等,可在2年內上完。

此前,由于徐冬所在的機構知名度高,招生、續費并沒有那么大壓力,公司內部也較為穩定。

“但現在大家一聽到要繳一大筆費用,就本能地抗拒”,徐冬說,甚至不少家長在課程顧問老師解釋“我們是連鎖機構,不會跑路”時,冷笑一聲說,“金寶貝不也是連鎖機構嗎?還不是說跑就跑?”

“但是,如果我們不提前收費,就沒辦法回籠資金做擴張”,因此徐冬所在的機構面臨著巨大的挑戰。

對于他們這樣的知名機構來說,人力成本昂貴,而且總部有上千個小區,墊資幾乎是不可能的,“那剩下的唯一道路,要么是并校,要么是降薪裁員”。

無論是降薪還是裁員,都會影響學校的教學質量,從而影響學校的長遠發展。

而家長們的信任度下降,也會導致老師們失去成就感。“所有投入教育行業的人,都是有初心的”,徐冬說。

面對越來越緊張的師生、家長關系,越來越多老師稱“沒有希望”,紛紛選擇了離開,也讓原本就如履薄冰的教培行業雪上加霜。

“教培行業靠的就是有經驗的老師,老師們寒心了、離開了,學生們還能得到好教育嗎?”徐冬反問。她打內心不看好行業的未來,也萌生了退意。

大機構尚且如此,小機構、個體店鋪面臨的壓力更大。

“前些年大家創業做烘焙,就是看中了投入小,預付款模式可以迅速積累資金解決資金短缺,讓店鋪走入正規,同時鎖住客流”,在深圳開烘焙店的許藍說,“出現多起惡意閉店事件后,大家對需要充值的店鋪的信任感已降到冰點”。

但烘焙是一個高周轉的行業,需要大筆現金購置材料、設備,以及房租、人力成本,當預付款走不通后,資金的壓力全部來到了許藍身上。

最終因需要自己墊付的資金金額龐大,看不到希望的許藍關閉了店鋪。

“現在是流量時代,充值卡可以很好地幫助大家鎖住客流,如果流量都沒有,只能被動守店,何時是頭呢”,許藍如此解釋自己的選擇。

同時,由于沒有預付款,需要店主自己墊資,沉沒成本高居不下,許多店主閉店時想的不是“如何給用戶交代”,而是“如何盡量多地挽回損失”,導致高投入的店主開始尋找“職業閉店人”尋求脫身。

劣幣驅逐良幣,越來越多行業由此陷入了惡性循環。

04

維權是所有遇到“惡意閉店”的消費者必經的一步。

“但維權非常復雜”,陳峰稱自己從業3年,從未見過維權成功、拿到錢的消費者。一切皆是因為,后端團隊中往往有深諳法律的“高人”,盡所能鉆法律的空子,將近乎于詐騙的“惡意閉店”變成經濟糾紛。

為此他們也會提供看上去有效,實際上經不起細敲的“解決方案”。

跨機構轉課、轉會員,是最常見的解決方案之一。但通常其他店鋪不會全額接納,而是要求消費者補交手續費,或者只承擔幾次服務作為“引流”。

對于這未來的機構是否存在誘導充值、再次跑路的可能性,誰也不敢打包票。

其次,消費者可以選擇等待清算賠償,但團隊往往通過各種手法,只按規定定期賠付最低標準——南京金寶貝發布的解決方案中稱,退費則需要分25年支付完畢。

實在要走到起訴這一步,消費者則完全成為了弱勢。

“我們消費者花不起這個時間成本”,經歷過美容院惡意閉店跑路的朱安回憶說,她曾嘗試過去警局立案,但因為屬于經濟糾紛,警察無法介入,只能走司法流程,而整個流程周期以“月”計算,“打工人實在耗不起”。

不得已之下,朱安只能將求助的目光投向其他途徑。

由于“職業閉店”每個環節都“合理”,維權變得遙遙無期,越來越多以“幫助維權”項目開始展露苗頭。

在社交媒體上,有很多稱“幫忙維權、私聊”的留言,朱安就曾試著聯系過,結果得到的建議依舊是協商、起訴,“唯一不同的是,對方或許會通過民事起訴,確保起訴成功,但是有償的”,費用從數百元到上萬元不等,有的報價還超過充值費本身。

“如果要委托律師起訴,就要集結許多維權人士”,但難點又回到了“時間成本”上——誰也不愿意當出頭鳥,牽頭做這件事。

“可就算判決下來之后又有什么用呢?”對方的法人也早已變成了無償還能力的“職業背債人”,最終朱安放棄了維權。

而有的“維權”,純粹是利用消費者們焦急的心態是二次收割——朱安的朋友就有,付了幾百元“維權資金”后被拉黑的將的經歷。

“也有一些打著‘維權旗號’來引流的群體”,朱安遇到過一些同類機構趁機加入、組建維權群后,沒幾天的開始分角色扮演,再群里推薦自己機構的。

朱安感覺自己成為了各個機構眼中的香餑餑,誰都想來賺上一筆。

此外,由于“職業閉店”涉及的鏈條長,也帶來了“多角債”的問題,許多機構也因此陷入“維權困境”。

像健身房、普拉提館這種“重資產”運營的行業,閉店之后店中還有許多器材可以變賣,很多二手設備商會以低價收購后翻新,然后賣給有需求的機構、個人,賺取差價,這一模式也逐漸形成規模,吸引了許多新人加入。

而閉店團隊一般會選擇實力不太雄厚的回收團隊,這樣的團隊收購時往往只會簽訂一個簡單的合同、甚至不簽合同,然后二手商查驗過貨物后,支付一筆訂金,等到約定時間再來搬運東西。

“結果批貨已經被閉店團隊抵押給他人,等回過頭來維權時,發現對方早已跑路”,律師薛琪說,近兩年她經手了多起相關案件,最復雜的一次,一批健身設備被抵押了三次,閉店團隊套現了十多萬走人,留下幾方苦主相互爭奪產品。

其中很多抵押本身存在漏洞,且關系復雜,光研判就需要很長時間,更別說涉及多方,需要的時間周期更是漫長,“很多小公司拖著拖著就黃了”,薛琪遺憾地說。

對于職業閉店人,除了無可奈何,薛琪更多的是痛恨,“他們(職業閉店人)后面,站的有我的同行。”

“我知道自己的行業會引發很多危機,但這不是我的錯”,陳峰強調,“我自己也是在別的行業失業了,我要活下去。”

似乎是意識到自己說話有些不妥,陳峰補充道,“最好就是別辦卡,我就從來不辦。”

(應采訪者要求,文中均采用化名)