文|雪豹財經社 李 楠

為了給片方提出更科學的定檔建議,從事電影營銷的盼盼曾連續3年人工監測電影票房。她關注的數據包括:每天、每周和每月的票房,以及每部電影上映后首周末的票房。

但這個“完全沒有意義的研究”,從2020年開始便被徹底放棄了。

類似的數據分析是每個片方的必修課,因為在一定程度上,可以說檔期定生死。但盼盼發現,看再多數據,也無法掌握電影定檔的秘訣。

誰都知道大檔期“油水”足,但看到和吃到是兩回事。

楊冪和于謙主演的《沒有一頓火鍋解決不了的事》,從年初改檔至五一,票房僅5000多萬,只能在假期最后一天用撤檔解決。寧浩和劉德華的雙保險,沒能讓《紅毯先生》留在最令人垂涎的春節檔。《送你一朵小紅花》的導演韓延拿出了新作《我們一起搖太陽》,從春節檔撤出后又沖擊清明檔,但預測票房剛過3億。去年的《中國乒乓之絕地反擊》定檔大年初一后又撤檔,最終票房剛剛破億。

乏人問津的冷檔期,也不見得完全沒有機會。

今年3月初,預測票房只有幾千萬元的《周處除三害》一家獨大,攬下近7億票房。這個時間點與春節檔有一定距離,宣發資源不會過度集中。同時觀眾返工不久,還沒將觀影娛樂的心思收起來,也能讓宣傳發揮出作用。

決策失誤的案例讓人心有余悸,以小博大的黑馬又讓人心懷不甘。對大多數片方來說,已經沒有萬無一失的選擇了。

多位經驗豐富的從業者向雪豹財經社感慨,“電影定檔就是一門玄學”。

賭一把

今年春節檔的撤檔影片中,動畫電影《黃貔:天降財神貓》堪稱結果慘烈。

知情人士向雪豹財經社透露,這部影片之所以決定冒險沖擊春節檔,是因為出品方覺得影片主角是財神貓,情節涉及招財,剛好與大年初五迎財神的習俗相貼合。按照他們的設想,大年初一到初四4天算是預熱,熱度會在初五迎來爆發。結果直到大年初七,電影票房還不足100萬元,只能官宣撤檔,遺憾離場。

讓人唏噓的是,該出品方的代表作《西游記之大圣歸來》曾在2015年暑期檔斬獲近10億票房,是內地影史上以小博大的經典案例。

事實上,向社會情緒或特定現象借勢,是電影定檔時的常見思路。

2011年夏天,影行天下CEO安玉剛和片方一起討論《失戀33天》的檔期,突然想到11月11日被稱為“光棍節”,剛好契合失戀的設定,再加上2011中的“11”,話題效應會被放大。又趕上電商平臺在雙11做購物節,消費氛圍被烘托到極致。上映后,制作成本不到900萬的《失戀33天》,拿下了3.5億票房。

2013年的《分手合約》也是如此。當年,《致我們和青春有關的日子》和《中國合伙人》兩部熱門影片分別定檔4月和5月,四五月又正是春暖花開、年輕人扎堆出門的時候。于是,安玉剛和片方討論后,將檔期定在《致青春》上映前兩周的4月12日,瓜分已經被炒熱的市場。影片最終取得1.92億票房,遠高于片方預期的6000萬元。

套路顯而易見,但用套路不一定有效。

制片人王立學告訴雪豹財經社,大部分入圍電影節的國產片都會借助獎項帶來的熱度,在電影節結束后快速確定時間相近的檔期,并開啟宣傳工作。

據他回憶,2014年2月,由他擔任執行制片人的《白日焰火》在柏林國際電影節摘得金熊獎和銀熊獎,吊足了國內觀眾的胃口。片方和發行方決定在3月趁熱上映,順利沖到了國內文藝片天花板級別的票房——1.04億元。

3年后,在東京國際電影節獲獎的《暴雪將至》想如法炮制這個路徑:向節展借勢,10月拿獎,11月在國內上映。結果,總票房不足3000萬元。

就在最近,《年少日記》《白日之上》《草木人間》三部電影分別在不同電影節上有所斬獲,但上映后同樣命運有別。《草木人間》票房過億,另外兩部的預測數據顯示,它們票房只停留在1500萬量級。

盡管如此,套路還是會被遵循下去:在今年4月的北京國際電影節上獲獎的《走走停停》《朝云暮雨》,又官宣定檔5月17日和6月8日。

結合過去的經驗,從業者們可以輕易地輸出一套行業邏輯,也就是所謂的規律——根據影片的體量、類型、主創陣容、預期回報等,錨定一個大致的時間范圍。

但很多時候,計劃趕不上變化,片方能做的似乎只有賭一把。

《周處除三害》賭贏了,市場上已經好一陣沒出現這樣振奮人心的案例。但《周處除三害》的營銷方小可映畫創始人沈克敏認為,這部影片敢于選擇冷檔期,是因為類型明確且有很強的商業性。從業者以為現在市場上還有以小博大的機會,但“各個片方還是要保持清醒”。

沒有內容優勢加碼,相比起押注冷檔期,闖大檔期的機會可能更大。

爭奪大檔期

遍地黃金的大檔期,總有人想擠進去分一杯羹。

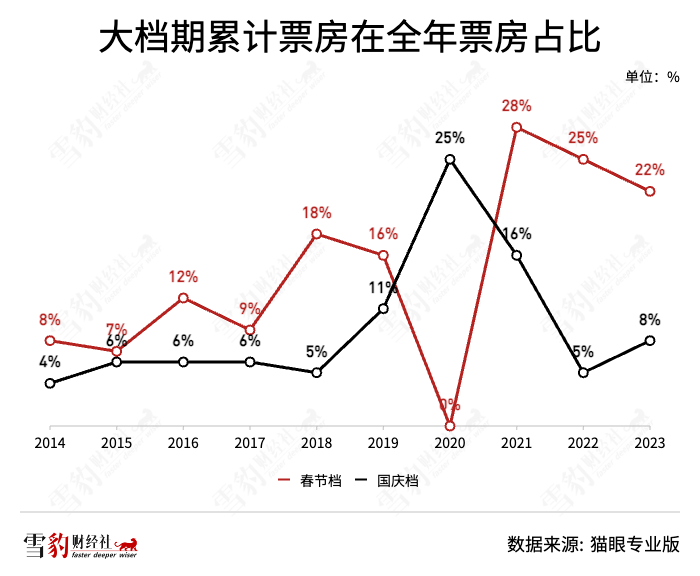

2014-2019年,中國內地電影總票房從296億逐步突破600億元,而2020-2023年分別是204億、472億、300億和549億元。但大檔期的貢獻占比逐年上升,是個確定的事實,尤其是春節檔。

據雪豹財經社統計,2014-2017年,春節檔影片累計票房在全年票房中占10%左右。到2018年,這個數字增長至18%,最近3年則均超過20%。

大檔期的蛋糕在變大,直接原因是,觀眾越來越偏向在大檔期消費。

據燈塔專業版發布的《觀眾購票決策的變化趨勢》,2023年,觀影6次以上的高頻觀眾占比不到10%,全年過半數觀眾一年只觀影1次,低頻觀影人口約2.6億。最近5年春節檔,僅觀看一部電影的觀眾占比均達到80%。

一位入行10年的山東影院經理告訴雪豹財經社,他明顯感覺到觀眾在春節時的觀影熱情更高漲了。

他所在的影城一共有6個廳,700多個座位。以前春節檔只有前三天人滿為患,但今年這種情況從初一持續到初七,“往年從沒覺得累,今年感覺累了”。進入3月后,他又閑了下來,影院也肉眼可見地冷清了許多。

殘酷的現實是,蛋糕再大,能吃飽的也只是少數。

長期關注電影市場的一位影評人表示,業內普遍將10億視作一道票房門檻,這個數字能讓大部分影片賺錢。

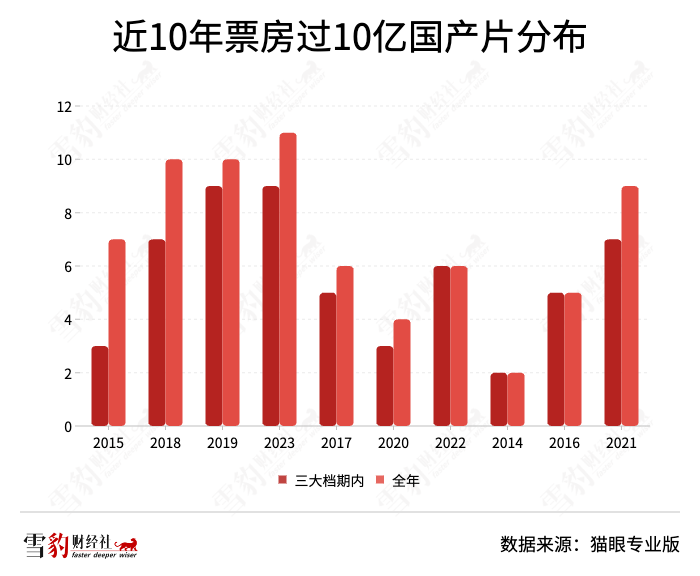

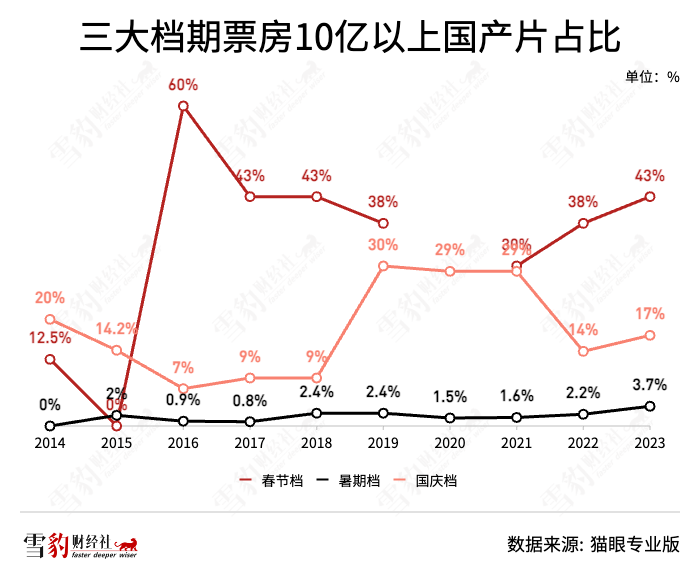

雪豹財經社梳理近10年票房數據后發現,全年票房10億以上國產片幾乎都來自春節檔、暑期檔和國慶檔。從2021年起,暑期檔和春節檔中票房達到10億以上的國產片的占比均呈上升趨勢。

頭部影片的票房也在不斷攀升。2016年之前,《美人魚》以34億元的票房和所有同檔期影片拉開了差距。2018年之后,《紅海行動》《唐人街探案2》《流浪地球》《你好,李煥英》等影片,一步步躍過30億、40億甚至50億的臺階。

去年暑期檔,《孤注一擲》《消失的她》《封神》等5部電影的票房均超過18億元。經歷撤檔風波后,今年春節檔的4部影片人手票房20億。

這意味著,錢正在更集中地涌向頭部影片扎堆的大檔期。

但大檔期也意味著異常激烈的競爭。能接住潑天富貴的,通常是行業里的頭部主創和團隊。每年票房前三的項目背后,主創幾乎都是熟悉的名字:張藝謀、郭帆、陳思誠、賈玲、沈騰、韓寒。

頭部項目甚至有底氣提前好幾年定檔。探討電影檔期的話題時,幾位從業者紛紛向雪豹財經社提及《流浪地球》。2020年,第二部便官宣定檔2023年春節,去年,第三部又官宣定檔2027年春節。大檔期的蛋糕,注定會被《流浪地球》們分得七七八八。

大檔期不是誰都有資格進的。當大多數從業者還在想著怎么擠上牌桌,真正有希望成為贏家的人,天生就在牌桌上。

邊緣人

想擠進大檔期,需要充足的彈藥。《回廊亭》制片人馬珂曾在談及定檔策略時表示,大檔期的宣發成本是小檔期的五倍、十倍,檔期越大,成本越高。

一個明顯的新趨勢是,經費再充足,片子質量有問題的話,營銷也使不上勁了。

從事了十多年電影營銷的沈克敏越來越明顯地體會到這背后的變化,她覺得這和奢侈品二八分流是同樣的道理——輕奢賣不動了,高奢還在漲價。以前擠進大檔期的電影,怎么都能拿到幾個億;但現在,大檔期的邊緣人越來越難喝到湯了。

過去,觀眾的消費欲望處于旺盛階段,為了讓影片更有噱頭、打造消費節點,市場人為制造了一批檔期,比如清明節上恐怖片,4月底到5月上青春片。以至于有些豆瓣評分四五分的電影也能輕易賣出幾億票房。

但如今,這樣的情況幾乎不存在了,觀眾沒那么“好騙”了。很多影片的宣發周期都控制在映前的1個月之內,那些“生造”檔期也早已從市場上消失。

按照常規操作,選檔期是有必要坐下開會、反復討論的環節,但很多時候,越是想冒險賭一把,越說明他們是牌桌上的邊緣人。

在電影行業,改檔和撤檔是常見的事。每一個變化背后,都是片方的期待與不安。

《沒有一頓火鍋解決不了的事》起初定在1月13日上映,王立學有點納悶。按理說,有楊冪、于謙作為主創陣容,不至于選擇冷檔期,除非是對影片極度缺乏信心。后來,他聽說這部電影改到了五一檔。

五一上映期間,由于排片及票房不理想,出品方又發布聲明宣布撤檔。

《紅毯先生》的多次改檔,也暴露了片方的舉棋不定。有從業者猜測,最終選擇春節檔,可能是因為出品方歡喜傳媒憑借前一年的《滿江紅》嘗到了甜頭——公司股價在春節后的首個交易日漲超10%,便想著再賭一次。

對從業者來說,唯一的路徑是卷內容,選擇適合的檔期,而非盲目地去賭大檔期。

制片人羅樂認為,檔期定制的概念會在未來得到強化,更多的項目會從開發階段就開始考慮去哪個檔期。在這種情況下,同屬于大檔期卻有更長時間周期的暑期檔會成為更多片方的首選。

在一位入行10年的發行人員看來,不管牌桌格局怎么變化,唯一能做的就是“盡人事,聽天命”。而最適合為這些賭局定調的結論是:上帝的歸上帝,凱撒的歸凱撒。