文|闌夕

淘寶最近回頭升級PC端的網站,順帶著也恢復了淘江湖BBS。

淘江湖和天涯貓撲那些同時代BBS還不太一樣,它的定位變過很多次,最早主要是提供給商家交流開店經驗的地盤,當時甚至都還不叫淘江湖,后來又跟阿里旺旺的個人空間合并,想搭當時流行的SNS便車,直到移動互聯網前夜到來,在阿里「All In 無線」的戰略下跟著網頁版一起漸入荒廢。

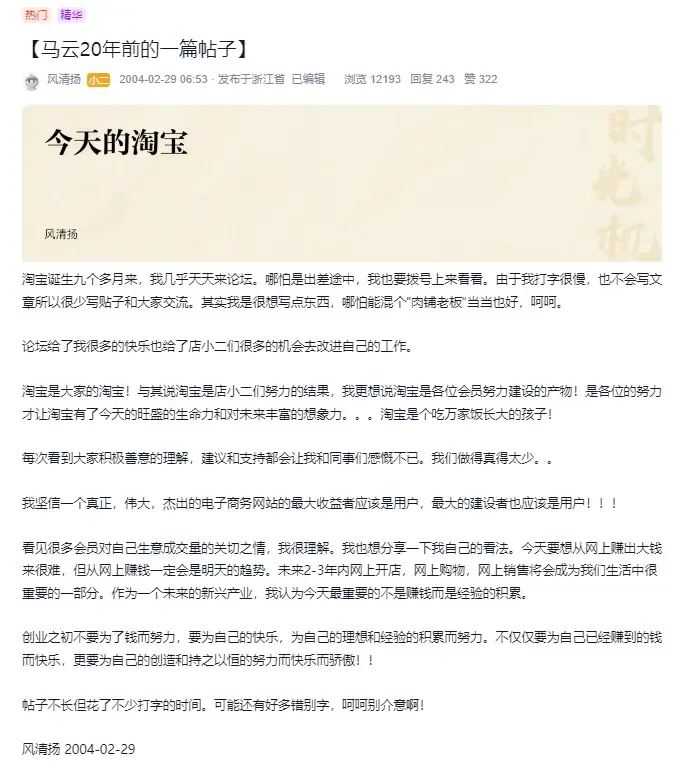

比較好玩的是,淘江湖的歷史數據都回來后,馬云2004年在上面的發貼也跟著被恢復了,隔著20年的光陰去看他老人家曾經費心費力的去給網友畫餅——在網上買東西一定會成為大家生活里很重要的部分——確實值得感慨萬分。

2004年,馬云剛滿40歲,阿里的主營業務還是B2B,對接批發貿易的交易市場,淘寶成立不到1年,屬于不甘現狀的一次嘗試。

那時能在線上購物的選擇相當有限,全中國的網購交易額加起來,只占到社會消費品零售額的0.06%,嗯,如果你對這個數字沒有概念的話,作為參考,去年的占比是26.6%,超過1/4的商品消費,都是網購完成的。

同時期互聯網公司里最風光的,是百度和盛大,因為廣告和游戲這兩種商業模式已經跑通了,騰訊還在含辛茹苦的賣QQ秀,遠不如后面那般順利。

現在看電商是大勢所趨,但當年其實沒有多少人真正看好淘寶。馬云開始做淘寶時,想找馬化騰投資入伙,最多愿意出讓15%的股份,但馬化騰后來說他沒有接受的原因是,一是并不看好,再是覺得15%不夠,投就要投到50%,后來「我悔都要悔死了??」

這段回憶出自2013年的華夏同學會活動,馬化騰剛說完自己錯失淘寶的經歷,就有另一個企業家說自己早年曾經也捏著幾個億想投騰訊,結果馬化騰一次都沒有給他講清楚騰訊到底是做什么,感到后悔時已經來不及了。

就像朱嘯虎也說過,他在字節跳動B輪融資時跟張一鳴聊了十幾分鐘,沒覺得這人有多牛,加上創業失敗了好幾次,真不覺得他還能成,就沒投。

用法國哲學家梅亞蘇的「偶然之必然性」理論來解釋的話,商業是一套混沌系統,事后的復盤沒有價值,能夠身在局中并做出判斷的能力,才是所謂企業家精神的核心要素。

創業本身也不是一種可量化的科學工程——至少在互聯網早期,不是——各種細節了解得越多,就越能領悟到,大佬們的成功并不取決于他們有多英明正確,而是在自己相信和擅長的領域里,冒險試錯。

馬化騰看不懂淘寶,其實問題不大,他能看懂騰訊就行,馬云肯定也有他看不懂的地方,但他信淘寶能成,這就夠了。

從馬云2004年的貼子也能看得出來,哪怕是那些已經入駐了淘寶的賣家,也對自己的生意到底能不能建立在線上充滿懷疑,而在交易量確實有限的環境里,馬云也只能去給他們喂雞湯:馬上就能賺大錢很難,但這一定會是明天的趨勢,當下最重要的是積累經驗??

淘寶成立頭一年,GMV是差不多3000萬多一點,作為競爭對手的eBay,全球GMV是??300億,美元,eBay入華后直接把廣告打在阿里巴巴的公司門口,當時沒多少人覺得淘寶能掀起多大風浪。

然而真正細算下來,淘寶打贏那場讓eBay血本無歸的中國電商第一戰,其實只用了2年時間,隨著淘寶拿到80%以上的市場份額,馬云立下的flag一個接著一個成為現實:打開購物網站下單,可以是一種生活方式。

只要技術進步的滲透效率夠高,就足以讓人對所有新興的產品和服務習以為常,迅速忘記以前的可選項是多么糟心,這也是為什么我會在社會價值層面,對電商、訂票、網約車這些業務抱有最大善意的原因。

因為和刷著手機長大的年輕人相比,我是真的經歷過一片荒蕪的互聯網。

馬云給阿里制定的使命,都很熟悉了,「讓天下沒有難做的生意」,這話能夠立得起來,其實就意味著生意難做的情況,是一個千百年來的商業痛點。

不說經營層面,單是城管、消防、環保、工商等等等等,每一個都足夠讓生意人喝幾壺。

要說淘寶完全解決了這些問題,倒也不至于,但它確實承擔了中國電商行業在蠻荒時代的絕大部分創新,這是沒有疑問的。

馬云在決定做淘寶的幾乎同一時間,也把支付寶和阿里旺旺立項了,這是當時沒人想過的解決方案。

比如支付寶的最初版本,其實不是支付而是擔保工具,在線購物是一個充滿猜忌的過程,連先錢還是先貨的標準都爭執不下,用戶擔心先付了錢就被商家拉黑,而商家不接受等貨到了再付款的建議,所以淘寶就引入了支付寶來托管用戶的付款,待到交易結束確認無誤之后,再把資金打給商家。

這可能是一個反效率的笨辦法,卻真切的在信用體系不足的年代,解決了邁出網購第一步時最大的不確定性。

包括阿里旺旺作為專門服務于淘寶的通訊工具,能夠幫助阿里在交易糾紛時做好裁判工作——對于阿里而言,聊天記錄是不可偽造的——同一時期的eBay,則嚴格禁止買家和賣家建立聯系,擔心這會促成私下成交,繞開平臺的抽傭系統。

芝加哥大學教授科斯憑借「發現」市場體系里的交易費用,拿到了1991年的諾貝爾經濟學獎,簡單來說,交易費用越高,就越容易抑制經濟活動,網上開店可以突破物理限制,這原本是交易費用大減的突破,但是網絡有網絡的原生問題,并會產生新的交易費用,比如信息、信用、履約、違約等額外成本。

馬云在2004年就預測了電商將會繁榮,這其實不重要,他和淘寶完成的那一系列基建創新,才創造了電商必然繁榮的既成事實。

預言不值錢,值錢的,是預言的自我實現。

直到20年后,阿里在重找方向的時候提出的「回歸用戶」,其實和馬云當初在論壇里發貼說的并無二致:「淘寶是個吃萬家飯長大的孩子,一個真正偉大杰出的電商平臺,最大的受益者和建設者應該都是用戶。」

所以才有常用常新的說法,越是直覺的道理,越容易被歲月掩埋,馬斯克也講過,公司做大的風險,就是在繁忙和嘈雜里忘掉第一性原理,以致于需要他時刻去當那個敲鐘人。

2004年,馬云說電商一定能成,3年不到的時間就被應證了,到了2024年,馬云寫的內部信又說,3年后的電商肯定不是今天最熱門的電商,這個預言的準確與否、以及淘寶乃至阿里如何親歷它的自我實現,這又是新的故事了。

與二十年前相比,生意又回到了「難做」的舊循環,不同的是,二十年前的互聯網各家拼的是創新,現在比的是內卷。

也許AI真的是一個解法,電商卷到現在,已經壓得買家、賣家和平臺都踹不過氣來了,它所代表的那種輕松閑適的消費方式,反倒越來越遠了,在為用戶找到最合適的商品這件堪稱殫精竭慮的事情上,若是真有一個強大可依賴的智能系統代為計算,搞不好會再次徹底改變網購模式。

不過,這一切都取決于阿里能不能找回它20年前的朝氣蓬勃,找回馬云在論壇里發貼爬樓的那種熱忱。