界面新聞記者 | 牛其昌

跨界投資鋰電遭遇滑鐵盧,手握“青海聚之源”這個燙手山芋不僅讓天域生態(603717.SH)官司纏身、業績補償款難討,如今公司又因計提減值不充分被證監局要求責令整改。

5月8日晚間,天域生態發布公告稱,公司收到重慶證監局出具的《行政監管措施決定書》,指出天域生態違反了《上市公司信息披露管理辦法》相關規定,決定對其采取責令改正的行政監管措施,要求其在收到本決定書之日起30日內,重新測算截至2022年12月31日青海聚之源新材料有限公司(下稱“青海聚之源”)長期股權投資的可收回金額,更正2022年年報相關信息,并報送整改報告。

截至目前,青海聚之源拖欠天域生態超4000萬元的業績補償款也遲遲沒有到位,與另一家上市公司豐元股份(002805.SZ)圍繞青海聚之源的官司還在等待二審判決。

計提減值不充分

作為一家以園林生態工程起家的公司,天域生態之所以跟青海聚之源這樣一家主營六氟磷酸鋰的資源類公司聯系在一起,還要從2022年的一樁跨界投資說起。

2022年2月,天域生態突然宣布擬以不超6.1億元現金增資青海聚之源,獲取后者51%的股權。同年3月29日,天域生態對交易方案進行變更,新方案為公司以2.1億元增資,獲得青海聚之源35%股權,后于同年7月完成工商變更。

按照計劃,青海聚之源建設項目分兩期完成,計劃投產6000噸。在天域生態投資時,項目一期2000噸產能已于2021年9月完成竣工驗收,2022年3月正式投產;二期4000噸產能僅完成土建,預計2022年末開始試生產。

好景不長,青海聚之源一期項目投產后,主營產品實際產能僅343噸,遠不及預期,且資金周轉困難,經營持續虧損。二期項目也僅僅完成了廠房土建和部分設備進場,2022年10月起已停工,出現明顯減值跡象。截至2022年末,天域生態對青海聚之源長期股權投資賬面余額為1.85億元。

然而正當天域生態投資遇阻之時,一家來自山東的上市公司豐元股份卻對青海聚之源拋出了橄欖枝。

2022年11月28日晚間,豐元股份發布公告稱,公司與青海聚之源實控人劉炳生、蔡顯威、天域生態、青海聚之源簽訂《股權投資框架協議》,擬通過增資方式對青海聚之源進行投資。增資完成后,豐元股份預計持有青海聚之源35%的股權,青海聚之源將成為公司的參股子公司。

值得一提的是,按照投資框架約定,豐元股份應當于5個工作日內向青海聚之源支付訂金1億元,但并未明確青海聚之源的估值及具體投資金額,且注明具體股權份額以后續正式簽訂的股權投資協議為準。

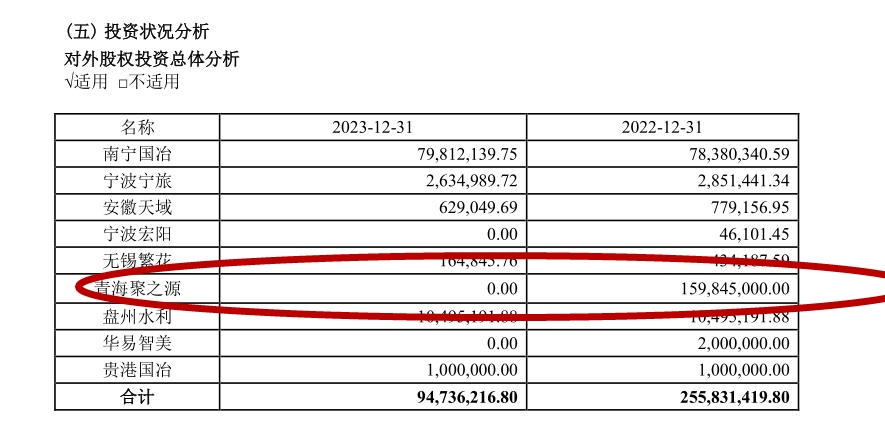

界面新聞注意到,天域生態在2022年末進行減值測試時,是以豐元股份對青海聚之源估值金額5.29億元作為依據,按公司對青海聚之源30.23%的持股比例(豐元股份入股后持股比例被稀釋)測算可回收金額1.60億元,相應計提長期股權投資減值準備2524.22萬元。但經重慶證監局核查,豐元股份對聚之源的估值金額未經評估。

時間來到2023年6月,轉折再次出現。

自豐元股份官宣“入局”青海聚之源后,在長達半年多時間里一直沒有公布進展,直到突然宣布終止對青海聚之源投資并要求退回訂金。

2023年6月30日,豐元股份發布終止對外投資青海聚之源的公告,稱“因公司目前正處于產業擴張期,結合自身發展階段及戰略發展方向,經綜合考慮,青海聚之源投資項目不滿足公司對投資標的的內部要求,終止該投資項目”。

由于對青海聚之源增資的估值邏輯存在分歧,豐元股份最終未與天域生態、青海聚之源簽訂正式的股權投資協議。基于此,重慶證監局認為,豐元股份對青海聚之源的投資交易未實現,不屬于實際發生的市場交易信息。因此,天域生態將豐元股份對青海聚之源5.29億元的估值結果作為計算其長期股權投資公允價值的依據,不符合會計準則要求,導致減值準備計提不充分。

在被要求整改后,界面新聞致電天域生態證券部,相關負責人表示,公司會在規定的期間內進行整改,至于實際計提減值的規模以及對業績的影響,具體以后續公告為準。

難甩的燙手山芋

對于天域生態來說,如今的青海聚之源猶如一顆難以甩掉的燙手山芋。

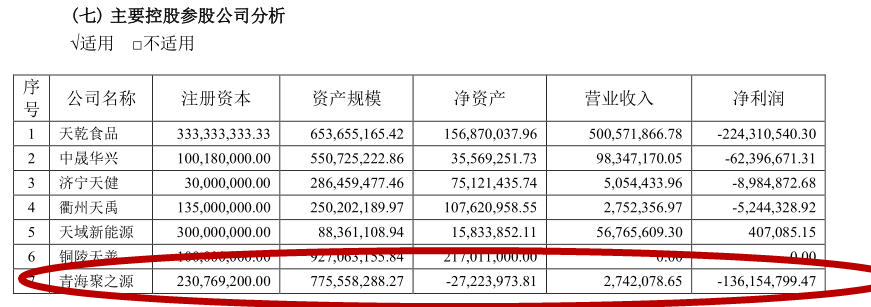

2023年年報顯示,青海聚之源僅實現營收274.21萬元,凈利潤虧損達1.36億元,虧損規模較2022年的1.24億元進一步擴大,且已經陷入資不抵債的境地。

在此背景下,天域生態去年虧損規模也進一步擴大,達到4.94億元。其中,僅對青海聚之源的長期股權投資減值損失就占了1.12億元。截至2023年年末,天域生態對青海聚之源的股權投資賬面價值已歸零。

那么,自天域生態入股以來,青海聚之源為何連續巨虧?

天域生態解釋稱,青海聚之源未完成盈利預測的具體原因在于,受產品及原材料價格大幅波動、公共衛生事件引起運輸受阻導致客戶退單、疊加專項借款利息費用化導致財務費用上升等因素共同影響,導致2022年度經營業績虧損。2023年度,青海聚之源因資金流緊張生產經營困難及市場環境的影響,持續虧損。

對于青海聚之源去年的經營情況以及目前是否處于實際生產狀態,上述天域生態證券部相關負責人表示“不清楚”,公司只是參股。

值得一提的是,在天域生態增資青海聚之源時,雙方曾簽訂過業績對賭協議,若青海聚之源2022年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤虧損,天域生態可選擇由劉炳生于審計報告出具后一個月內按照本次交易價格溢價20%回購上市公司持有的股份,或對盈利不足部分進行一次性現金補償。

然而,在青海聚之源2022年巨虧1.24億元的情況下,天域生態并沒有選擇讓標的實控人劉炳生溢價回購,而是選擇讓劉炳生對盈利不足部分(1.24億*35%,即4329.53萬元)進行一次性現金補償。

由于劉炳生遲遲未向天域生態履行現金補償義務,2023年8月,天域生態就此向上海仲裁委員會申請仲裁。

前述天域生態證券部相關負責人表示,業績補償相關事項還在推進中,如果有進展的話,會及時發布公告。而另據天域生態年報披露,截至本財務報表簽發日,本案仍未開庭審理。

禍不單行的是,由于豐元股份入股青海聚之源逾7000萬元訂金未退,天域生態又被豐元股份卷入另一起訴訟纏斗中。

2023年8月,豐元股份將劉炳生、青海聚之源告上法庭,除了請求法院判令青海聚之源及其法人劉炳生返還7160.22萬元訂金及利息外,還將天域生態一并列為被告,請求法院判令豐元股份對天域生態持有的青海聚之源12.25%的股權折價或者以拍賣、變賣該股權所得價款優先受償。

與此同時,為解除所持青海聚之源的股權質押,天域生態反訴豐元股份,請求判令豐元股份于判決生效之日起15日內協助其辦理青海聚之源2827萬元/萬股股權質押登記注銷。

同年12月25日晚間,天域生態披露訴訟進展公告,法院一審駁回了豐元股份的其他訴訟請求,認定天域生態不需要在這一事件中承擔擔保賠償的責任。

截至目前,雙方的訴訟纏斗還在持續,豐元股份不服判決提出上訴,本案二審已于今年4月24日開庭審理,法院尚未作出判決。