文|財經故事薈 王舒然

編輯|陳紀英

去年在大廠“被離職”后,Max一度陷入困境,頂著40多歲的“高齡”,長達8個多月找不到工作。

背著房貸和上有老下有小的養家壓力,作為家庭頂梁柱的他,異常痛苦。

失業的焦慮直到去年底才終結——發揮熱愛且擅長旅行的優勢,Max成為自由旅行規劃師,從攜程接單,為客戶定制家庭旅游計劃。

這份非全職工作,收入與此前相當,但更讓其開心的是,擁有相對自由的時間和發自內心的熱愛,“我好像近20年來沒這么高興過”,Max有種“劫后余生”的幸福感。

和Max一樣,成為自由職業者,和企業保持相對自由、松散的工作關系,是不少打工人的向往。

而這同時也是企業所樂見的——相比雇傭固定員工,松散的用工關系更具靈活性、也更具性價比。

尤其深得高頻周期波動性行業青睞。比如餐飲,其業務高峰期低谷期界限分明且高頻波動,用工需求也隨之動態變化。

某連鎖快餐企業告訴《財經故事薈》,午市晚市的就餐高峰期,用工需求量大,其余時間則相反,如果為了高峰期雇傭大量固定員工,在上午的低谷期就會產生冗余成本。

為了按需用工,其將非全職員工的占比提高到60%,人力成本得以降低。

除了從外部招聘“靈活”員工外,靈活用工還被部分企業用于內部員工的動態調配上。某連鎖酒店便是如此,其會展中心旁邊的店周末業務量大,而寫字樓內的店正好相反,其將兩家店的員工共享調配,互相解決了彼此的高峰用工問題,且不必增加額外的招人成本。

可以看到,相較標準的雇傭制用工,包括外包、派遣、眾包、兼職等在內的靈活用工模式能更好得適配企業生產的實際需要。

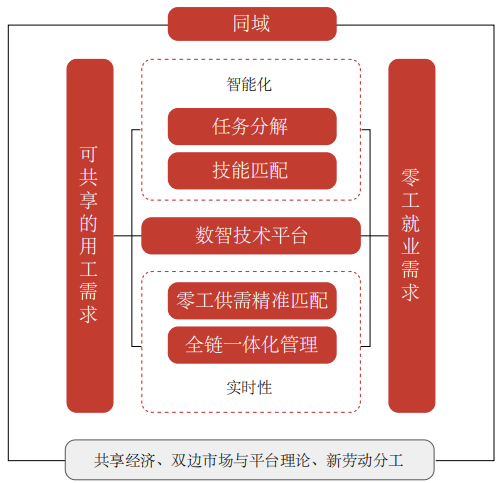

對企業來說,如何更高效得使用標準用工和靈活用工等多樣化用工手段?社會化共享用工的創新模式應運而生,這一概念由用友薪福社與首都經濟貿易大學在今年初提出,指的是企業通過精準高效合規的方式整合應用多種用工方式,并通過數智化手段進行工作任務分解和技能精準匹配,使用工和就業更精細和靈活——企業原來是雇傭“整個人”,如今變為雇傭“一個人的共享時間和技能”。

社會化共享用工是新質生產力躍升生產要素優化組合的體現,作為新型用工模式,社會化共享用工已初露頭角,但還有更多“面目”有待揭秘。

招人貴、留人難

和Max“無心插柳”“偶遇自由”不同,95后楊玲是主動為之。

不想再做職場螺絲釘的她,去年底離職,去大理當起了數字游民——自由撰稿人。

雖然收入不復從前,但勝在自在,“大廠的高薪就是‘精神損失費’,現在我一周就工作三四天,其余時間享受生活,很滿意”。

這樣的群體正持續壯大,據人民論壇報道,截至2023年底,中國大陸地區的數字游民和潛在數字游民人數大約在7000萬到1億之間。

這一趨勢,也被用友薪福社創始人兼總裁張國良所洞察,在接受《財經故事薈》專訪時,他談到,“現在的年輕人,更在乎工作與生活的平衡,工作與興趣的一致,所以數字游民越來越多了。”

他身邊就有不少例子,其中有一位在頭部廣告公司做高管的朋友告訴他,如今廣告行業中非常厲害的設計師大多選擇出來單干,而很多公司也更愿意和這種高能力個體靈活合作。

“類似的還有寫手、新媒體運營、程序員、公關等在線化程度較高的角色,獨立個體出現的越來越多”,張國良由此斷定,目前企業與員工緊密捆綁的雇傭制,未來必然將退守邊緣,松散的社會化用工才是主流,“更人性更靈活,就像滴滴一樣,現在綁定出租公司的出租車越來越少了”。

對數字游民們來說,這更多意味著自由和價值感,而對于很多在一線城市漂泊的藍領來說,身兼數職,幾乎是生存必需。

90后王強就是其中一員,他在北京某商場做保安,月薪不到5000元,勉強糊口,但存不下錢,這讓他很焦慮,“來大城市不就為了存點錢嗎?”

他平時從上午11:30工作到晚上8:30,為了增加收入,王強開始尋找下班后的兼職。

恰好,商場附近的一家餐飲店需要夜市小時工,工資24元/小時,王強便在每天晚上下班后,去做3~4小時兼職,由此每月能多賺2000多元。

靈活松散的工作關系,于王強們是物質或精神食糧,于企業則是降本增效的切口。

人力成本一直是企業的成本“重頭戲”,以酒店為例,《中國酒店人力資源現狀調查報告(2022)》顯示,49%的受訪酒店人工成本占比30%及以上,部分甚至超過50% 。

而減少固定員工,增加靈活零工,是很多企業降本增效的共識。

據《中國靈活用工發展報告(2022)》藍皮書披露,早在2021年,采用靈活用工方式的企業比例已達61.14%。

以海底撈為例,據海底撈人力資源部高級HRBP上官云恒分享,2019年海底撈小時工占比只有3%,但自疫情時期開始,其向零工轉型。如今,其整體小時工占比提高到25%,部分城市甚至高達80%。

現階段企業招聘零工的主要方式是第三方網站、外包或勞務派遣等第三方機構,但在效果上有些不盡如人意。

用友薪福社對餐飲、零售、批發等各行業進行了為期一年多的調研,在其4月23日發布的《社會化共享用工白皮書》(以下簡稱白皮書)中,總結了企業用工方面的幾項主要困難。

其一,招人難。

宏觀上,人口紅利消失,老齡化加劇,勞動力供給呈下降態勢。中經網數據顯示,2015年-2023年間,全國就業人數從7.6億人下跌到7.4億人,跌幅3%左右。

來源:中經網

再加之,很多年輕人不愿干苦活累活,造成相關行業用工缺口很大。

用友薪福社共享用工業務部總經理楊鍇告訴《財經故事薈》,有連鎖快餐品牌甚至表示,用工缺口已經成為制約其發展的瓶頸了,“生意很好,但缺人,尤其在春節、寒暑假等高峰期,招人難度更大”。

其二,成本高。

通過外包等第三方招聘,本身就存在“中介費”,而在業務高峰期,由于同行招人競爭激烈,還可能產生額外的溢價。

某頭部連鎖商超遇到過最極端的情況是,春節期間的溢價達2000元以上/人,“實在太貴了”。

其三,流失率高,企業難留人,變相增加了招人、培訓等成本。

中國新就業形態研究中心主任張成剛曾指出,藍領招聘中一直存在著“7天流失”困境,即7天內藍領離職率高達20%-30%。

尤其是年輕勞動者,留任意愿很低,《白皮書》顯示,部分企業每年通過校企合作能招到200名左右的實習生,但留存率不到10%。

種種困境之下,更高效的用工方案正被企業所期待。

招人精細化、用人靈活化

目前,已有部分企業在嘗試更靈活的方式,以突破前述困境,但多數是“單點”發力,在全面性上尚有欠缺。

比如,有的門店店長會發揮個人能動性,靠朋友圈或“潛伏”在同城零工群等方式招人。

雖有一定效果,但總體觸達人群依舊有限,難以補足缺口。而且,他們大多局限于單個門店的嘗試,難以形成SOP復制給其他門店,從集團全局角度看,效果略顯“九牛一毛”。

將客戶發展成零工,則是另一種思路,多應用于銷售場景,如地產、新能源汽車等行業。

張國良在走訪企業時,曾遇到過這類案例——某頭部上市連鎖母嬰店將買過東西的媽媽們發展成分銷員,讓她們通過社交圈賣貨,以此帶動業務增長。

還有一些企業通過自建數字化系統招人,王強找到夜市工作,便是因為被餐飲企業的系統信息所觸達。

但自建系統的弊端在于,研發投入和后期維護成本很高,并不劃算,且在技術和用工合規性等層面,企業未必專業全面。

能夠解決“需求迫切+管理滯后+招留困難+效果不佳+風險漏洞”等痛點的全能解決方案應該是怎樣的?

用友薪福社聯合首都經濟貿易大學對此進行了深度研究,用了一年多時間,走訪星巴克、海底撈、華住會等百余家企業,最終給出了“社會化共享用工”的數智化解決方案。

其核心思路是,通過數智化手段和互聯網運營思維,全面解決“招人貴、留人難”等問題。

關鍵點有二,其一,通過數字化技術,實現招人的精細化。

首先,將企業用工需求分解成顆粒度較細的任務,如顧客引導、打包、保潔等,同時,將勞動者畫像進行技能、偏好時間、偏好地點等維度的標簽化,由此可將兩者智能匹配起來。

來源:《社會化共享用工白皮書》

精細化的好處在于,一來,能用最合適的成本招到最合適的人,比如拆分出打電話任務,可招聘成本更低的實習生完成;二來,很多任務拆解后便于量化考核,企業按結果付費,成本后置,不花冤枉錢。

其二,通過系統提供的工具,企業可自主運營用工池,實現對用工的隨時觸達、定向觸達和多次觸達,以提升招人和用人的效果。

招人方面,企業可以借助系統智能生成招聘海報等內容,投放到互聯網公域中,如公眾號、朋友圈、短視頻等渠道,且可以利用社交裂變工具,獲得加成效果。

這不僅擴大了招人輻射范圍,且由于“去中介化”,招工成本得以大幅降低。

值得一提的是,在投放匹配中,基于2-3公里內的位置匹配對勞動者尤為重要。

楊鍇曾遇到一位令他印象深刻的零工勞動者。

這位中年人原本擔任新媒體運營,失業后為了還房貸,開始輾轉北京各個酒店打零工,從國貿到北苑再到天安門,一天跑下來,拋去交通成本,竟然只剩下不到100塊。

楊鍇由此感嘆,“合理的位置匹配,能增加勞動者的工作密度,從而保護其收入和權益”。

用人方面,企業則可以根據業務波峰波谷,隨時定向觸達不同用工群體,實現按需調配。

開頭所述的連鎖酒店將不同門店的員工共享調配便是典型例子,而且,在這個過程中,同一員工的復用率得到有效提升,變相平攤了企業招人、培訓等成本,同時,員工自身也因為獲得了更多收入,對企業信任感增強,流失率得以降低。

可以看到,在數智化技術和互聯網運營思維的加持下,企業在用工成本和效率上有望得到全面改善。

“如果說,雇傭制下通過人力資源配置管理提升人效是企業人效提升1.0階段,那么通過派遣、外包等第三方提升人效就是2.0階段,而我們提出的通過數智化技術搭建平臺來實現內外部用工高效配置的社會化共享用工模式,就是人效提升3.0階段”,張國良告訴《財經故事薈》,“夸張一點說,我們做的是行業用工版‘滴滴’”。

在用友薪福社的走訪中,包括連鎖零售、媒體、影視、互聯網等諸多行業都樂意擁抱社會化共享用工模式,但在楊鍇看來,最先落地的可能是生活服務類或連鎖經營的集團型企業。

一方面,這些行業屬于勞動密集型,且業務呈現明顯的波峰波谷變化,現有人力冗余成本高,將社會化共享用工推廣到全集團后,能產生非常明顯的提升效應。

另一方面,這些行業中的很多工作具備通用性和標準化,同時,集團型企業的數字化能力通常較高,具備了對接數智化方案的基礎。

總之,在降本增效的大趨勢之下,向社會化共享用工轉型,已成企業的必答題。

行業痛與機

作為新型用工模式,現階段社會化共享用工要在企業內具體落地,還存在多方面挑戰。

其一,鑒于不同行業的崗位特征差異巨大,就任務分解這項基礎工作來看,梳理難度就不小。

張國良告訴《財經故事薈》,在社會化共享用工的落地中,標準性工作可能只有10%,其余都是非標準化的。比如,任務拆解到怎樣的顆粒度,考核方式是根據客觀數據,還是主觀評價等等。

“這需要花大量時間和精力去梳理,甚至我們會去門店‘蹲點’,觀察每個角色的動作”。

其二,任何變革都可能遭遇阻力,社會化共享用工可能和企業現有用工體系產生沖突。

據張國良觀察,通常企業決策層會強烈支持轉型,但部分一線管理角色會排斥。

例如,涉及自家門店業績,部分店長不愿意進行內部員工跨店共享;有些HR不想增加管理員工的工作量;廚師長可能因遭遇小時工的臨時爽約,管理難度加大......

其三,企業對零工群體的認知還存在一些普遍性“歧視”,如零工福利待遇不好、不被尊重等,導致零工流失率加重。

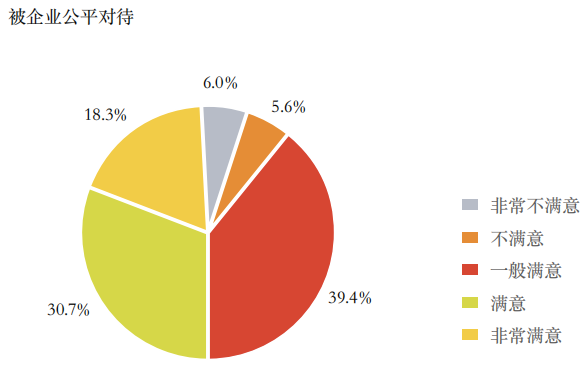

《白皮書》顯示,將近半數的零工勞動者認為,企業在公平對待方面有待改進,他們需要更好的待遇和公正的對待。

來源:《社會化共享用工白皮書》

個中癥結在于,企業是否把零工當成自己的員工。“HR的思維還是要拔高一點,不能認為我雇的人是自己人,其他就和我無關,應該站在全盤角度,把控調配企業相關的所有人力資源”,深耕人力資源領域20多年的張國良如是呼吁。

其四,還有一些問題則與宏觀政策有關,如零工勞動者的社會保障體系不夠健全,也會影響零工勞動者的積極性。

《白皮書》顯示,在受訪企業中,為零工繳納職業傷害保險的比例不到一半。

其實,目前零工保障體系已有參考思路——新就業形態勞動者職業傷害險“按單扣費、按單保障”的碎片化保障方式,但并未形成政策上的共識。

綜上,推動社會化共享用工的具體落地,急不得,也馬虎不得,全面扎實的梳理和準備工作是必要前提。

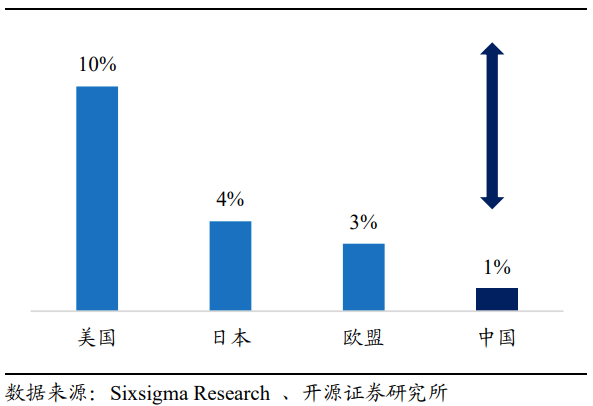

關于未來趨勢,數據也有佐證——開源證券2022年底研報顯示,與發達國家相比,目前國內靈活用工滲透率還處于低位,其中美國成熟市場滲透率已達10%,中國僅不足1%,這意味著未來提升空間很大。

另據《中國靈活用工市場研究報告(2023)》顯示,2017-2023年間,中國靈活用工市場規模復合增速為355%,預計2024年市場規模將達1.7萬億元。

(文中Max、楊玲、王強均為化名)