界面新聞記者 | 唐俊

過去10年的新能源浪潮,改變了中國汽車產業的城市格局。

一些原本汽車工業不發達的城市,抓住機會大力發展新能源車,成為新的汽車主產地,例如深圳;而一些傳統的汽車工業重鎮反而與這波浪潮擦肩而過,汽車產業地位開始下滑,例如武漢。

最近兩年,武漢開始重視新能源車發展,產量有所提升。2024年,武漢提出目標,計劃新能源車產量突破50萬輛,試圖追趕那些“后起之秀”城市。

下滑

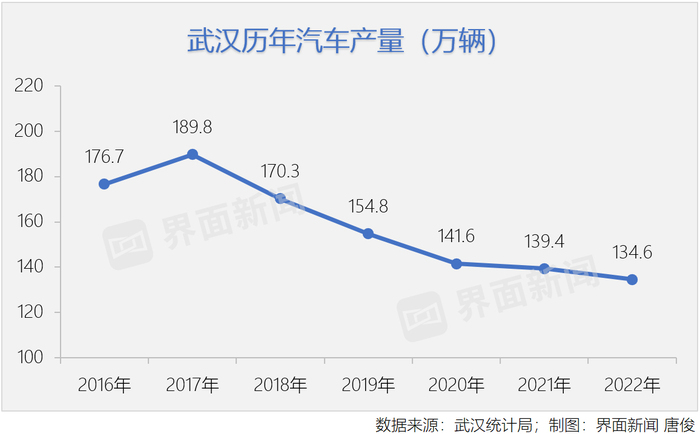

最近幾年,武漢的汽車產量不斷下滑。

武漢統計局數據顯示,2017年是武漢汽車產量的最高峰,當年生產了189.8萬輛汽車。之后產量便一路下降,到2022年只生產了134.6萬輛,較高峰期下降了近30%。

2023年武漢汽車產量數據暫未公布,但是2023年1-11月,武漢規模以上汽車產量為110.58萬輛。即使算上12月份的產量,2023全年武漢的汽車產量也難以超過2022年。

2017年至2022年間,中國整體的汽車產量也有所下降,但降幅只有6.9%。武漢的降幅遠大于全國的降幅,最大的原因是沒有跟上新能源車發展的步伐。

全國新能源車的產銷占比在過去10年不斷上升。2023年,全國汽車生產和銷售量中,已有30%以上是新能源車,部分城市的新能源車產量已經超過百萬輛。

2023年全國新能源車產量TOP 10城市中,深圳為178.6萬輛、上海為128.7萬輛、西安為98.4萬輛,其次是合肥(74萬)、長沙(72.7萬)、常州(67.8萬)、廣州(65萬)、重慶(50萬)、柳州(47.7萬)、鄭州(31.6萬)。

TOP 10名單中,沒有傳統汽車工業城市武漢的身影。

武漢未公布2023年的新能源車產量,但是官方信息顯示,2022年武漢經開區新能源汽車產量突破15萬輛、江夏區新能源汽車產量4.61萬輛,2023年武漢新能源汽車產量增長47%。武漢的汽車產業主要集中在經開區和江夏區,界面新聞根據前述數據估算,武漢2023年新能源車產量在29萬輛左右,低于鄭州。

2023年,深圳、常州、廣州的新能源車產量比上一年翻倍,其中深圳一年時間就增加了90多萬輛,并登頂“新能源汽車第一城”;合肥的產量幾乎是上一年的4倍,鄭州的產量幾乎是上一年的3.5倍。與這些城市相比,武漢新能源車產量47%的增速也并不算高。

武漢的汽車產業主要依靠東風集團。反映到東風集團財務數據上,是錄得自2005年底上市以來的首次虧損。

東風集團財報顯示,2023年股東應占虧損為39.96億元,而上一年同期是盈利102.65億元,利潤下滑了143億元。銷量方面,東風集團已經連續五年下滑,從2018年的305.22萬輛下滑到2023年的208.82萬輛。

對于此次虧損,東風集團將主要原因歸結為新能源業務投入加大以及合資業務受到市場壓縮。東風集團雖推出了新能源品牌“嵐圖”,但銷量并不高,2023年全年銷量為5.06萬輛,平均每月不足5000輛。

中國城市經濟學會副會長、長江經濟帶高質量發展智庫聯盟秘書長秦尊文表示,雖然從全國來看,武漢的新能源汽車產業不靠前,但是與自身相比已經有所增長,“要是沒有新能源車的話,(武漢汽車產業)形勢會更差”。

錯過

湖北的汽車制造業起步較早,1969年原中國第二汽車制造廠就落地湖北十堰。后來第二汽車制造廠主要生產基地逐步轉移到武漢,并在2003年正式將總部遷至武漢,同時更名為東風集團。

東風集團以一己之力,推動了武漢乃至整個湖北省汽車產業的發展,形成了以武漢為中心的汽車產業集群,吸引了大量上下游配套企業入駐,并誕生了東風日產、東風本田、東風標致、東風英菲尼迪等合資品牌。

高峰時期,湖北全省的汽車產量位居全國第四位,僅次于廣東、上海和吉林,這其中絕大分部都是在武漢生產的。武漢把自己稱作“中國車谷”,汽車及零部件產業連續12年成為武漢第一大支柱產業,對當地經濟有著舉足輕重的影響。

2009年,中國提出要大規模發展新能源汽車,2013年政策全面鋪開,汽車工業的走向被徹底改變。之后幾年,比亞迪、蔚來、小鵬、理想、特斯拉中國、廣汽埃安等企業紛紛開始量產,并借助新能源車補貼政策迅速占領市場。

上述企業分別在深圳、上海、廣州、西安、合肥、常州、鄭州等城市設立工廠,這些城市為了引入新能源車企業,常常會提供大量的優惠政策,甚至不少三四線城市也大力引進電池等相關產業。而武漢并沒有加入這一場新能源“爭奪戰”中,似乎依靠東風集團發展足矣。

實際上,武漢早在“十二五”(2011-2015年)規劃中就提出,要將新能源汽車發展作為重點,但后續數年并沒有實質進展。2017年武漢出臺政策推廣新能源汽車,不過主要是在消費應用層面而非生產領域。

直到2019年,武漢出臺《關于促進新能源汽車產業發展若干政策的通知》,開始將發展眼光放在生產層面,用真金白銀補貼企業生產新能源汽車。也就是在2019年,東風集團旗下的新能源車品牌嵐圖汽車創立。

嵐圖汽車直到2021年才量產第一款車。2021年,吉利旗下路特斯科技落地武漢,但路斯特電動車定位豪華品牌,銷量不高。同樣是在2021年,小鵬汽車在武漢的工廠開工,規劃產能為10萬輛,但是直到現在還沒有該工廠投產的消息。

從消費的角度看,武漢汽車同樣錯過了新能源車消費補貼力度最大的時候,這是市場和品牌培育的關鍵期。

由于新能源車發展速度慢,導致曾經輝煌的武漢汽車產業整體“落后”。

秦尊文對界面新聞分析,武漢深厚的汽車工業基礎看上去是發展新能源汽車的優勢,但實際上卻影響了它的轉型;燃油車企并沒有向新能源轉型的迫切需求,如此大的體量也很難快速調轉方向。

“反而是深圳、西安這種燃油車規模小的城市,可以直接從零開始發展新能源,實現彎道超車。” 秦尊文說。

追趕

武漢顯然已經意識到,新能源車是未來的產業大方向。

2024年武漢地方政府工作報告中,“新能源汽車”一詞共提及5次,而前幾年的政府工作報告中只有1-2次,透露出武漢想要加速發展新能源車的緊迫感。

在政府工作報告中,武漢提出2024年的新能源汽車產量目標,計劃突破50萬輛。這一數據在2023年的新能源車產量城市排行榜上,排在第八位。而如果其他城市的產量也保持上漲,武漢今年或許仍不能進入TOP 10城市。

武漢汽車產業的主戰場在經開區。在2024年3月的一場發布會上,武漢經開區管委會副主任韓方亮表示,今年,經開區將繼續搶抓汽車產業整合期機遇,推動燃油車“增量轉型”、加速釋放新能源整車產能,以整車產量爬坡帶動零部件增長,力爭整車產量突破120萬輛。

韓方亮介紹,2024年,武漢經開區將推動嵐圖、路特斯、云峰、猛士等新能源整車企業盡快達產。同時,東風本田新能源工廠建設進入收尾階段,建成后將用于生產本田系列電動化車型。

武漢新能源車的產能正在提升,2024年一季度,產量增長超126%。

秦尊文認為,產能是一方面,另一方面是銷售,武漢生產的新能源汽車能否贏得市場認可是關鍵。

東風汽車在2024年一季度表現較好。一季度,東風汽車集團新能源乘用車整體銷售15.4萬輛,同比增長171.8%;嵐圖汽車累計銷量1.6萬輛,同比增長了188%。

在4月25日開幕的北京車展上,東風汽車集團帶著20余款新能源汽車產品亮相。其總經理周治平表示,東風汽車爭取全年銷量重回300萬輛臺階,其中新能源銷量全力沖擊100萬輛。未來三年,東風汽車將投入超600億元,投放30款全新乘用車新能源產品、14款商用車新能源基礎車型。

除了整車制造,智能網聯、汽車零部件等相關產業同樣是武漢的發展重點。秦尊文提到,武漢不僅有車谷,還有光谷,而人工智能和信息技術是光谷的強項。

截至2023年底,武漢市累計開放自動駕駛測試道路里程已突破3378.73公里,輻射面積約3000平方公里,開放里程和開放區域數量全國第一,甚至也是全球最大的自動駕駛出行服務區。2024年2月,武漢成為全國首個實現智能網聯汽車跨越長江通行的城市。

韓方亮表示,接下來,武漢經開區將把零部件擺在同等重要的位置,推動一批車規級芯片、電池、汽車軟件、雷達、高精地圖等汽車核心產業項目落地。

秦尊文認為,武漢的汽車產業不會隨便垮下去,當地仍有比較強大的產業技術和研發能力,至少會將汽車產業結構調整過來,新能源車和智能網聯汽車之后會占據大頭。

“(全國范圍內)不說回到最前面,現在的位置再往前提升一下,應該是沒有問題的。”秦尊文說。