界面新聞記者 | 黃景源

界面新聞編輯 | 彭朋

近年來,二手房交易及租賃市場日趨活躍,中介行業隨之快速發展,新的中介合同類型和糾紛不斷涌現,案件數量亦呈上升的態勢。

4月24日,上海市第一中級人民法院(下稱上海一中院)通報了該院房地產中介合同糾紛案件審判的總體情況。

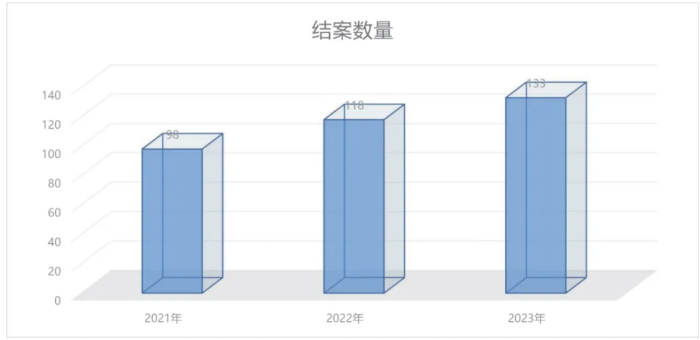

根據通報,2021年至2023年,上海一中院共審結349件房地產中介合同糾紛案件,結案數量逐年遞增。因中介合同糾紛往往標的較小,難達到中級法院一審立案標準,上述案件中僅1件一審,系提級管轄案件。

上述案件中63.2%的案件維持原判,29.6%調解撤訴,這高于一中院同期約為20%的二審民事案件調撤率。

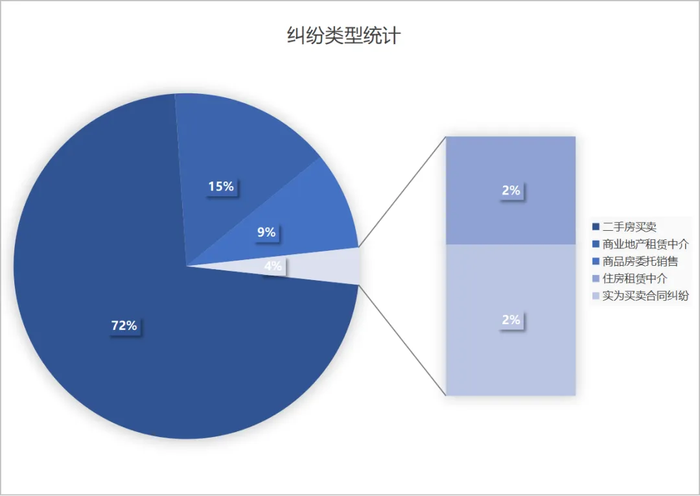

從類型來看,二手房買賣中介糾紛占比最高,占比72.21%;商業地產租賃中介糾紛次之,占比15.19%。

上海一中院認為,因二手房交易量大,故二手房買賣的中介合同糾紛數量最多,相對而言,二手房買賣中介已有較為成熟的流程和法律規范,司法實踐中爭議較小且調解率較高。商業地產租賃標的往往較高,且由于商業地產租賃中介特殊的交易模式,即先實際履行中介行為后簽訂書面合同的商業慣例,較易產生糾紛。

從涉訴主體上看,一審中提起訴訟的主體多為中介方,占比72.96%;買方提起訴訟占比16.98%。從審理結果來看,中介方勝訴比例約70%,但僅兩成案件全額支持了中介方主張的傭金。

界面新聞了解到,中介合同糾紛的爭議焦點一般集中在兩方面,包括中介方是否促成了交易和中介是否全面履行了中介義務。

上海一中院黨組成員、副院長孫軍通報了房地產中介合同糾紛頻發的幾大原因,例如交易合同未順利履行,委托方欠缺法治意識和契約精神,中介方服務存在瑕疵,當事人證據意識薄弱,部分關鍵問題認定缺乏統一標準,中介市場競爭激烈、房地產政策調整等。

在上海一中院通報的一起典型案例中,俞某離婚后因出售房屋與中介公司簽訂《買賣居間協議1》,在該協議的履行中,該中介公司明確知曉俞某已協議離婚。兩個月后,俞某因購房又與該中介公司簽訂《買賣居間協議2》,購買案外人名下房產,最終因不符合本地對離異人員住房限購政策導致無法履行協議并承擔違約金26.8萬元。俞某起訴中介公司要求其承擔賠償責任。

上海一中院經審理認為,俞某在進行房地產交易時對購房政策理應盡到應有的審慎義務,未向某中介公司主動詢問相關政策,自身存在過錯。而中介公司理應對俞某提供政策指導和專業幫助但未予提示,未盡房地產中介機構應盡的基本義務及專業服務,對俞某損失存在過錯。最終認定系爭損失由俞某和中介公司按4:6比例分擔。判決后,雙方均未上訴,該判決已生效。

據悉,該案為上海一中院審結的首例提級管轄案件,對因限購新政致房屋買賣合同無法繼續履行情況下,如何確定委托人及中介方的過錯及損失后果的責任比例分擔具有指導意義。

數據顯示,3月上海二手住宅成交1.85萬套,環比增加170.22%,是2023年4月以來的高點。就房地產中介服務相關情況,上海一中院建議相關部門要發揮職能部門作用,全面規范中介行為,同時推進訴源治理,加強化解矛盾糾紛。