記者|趙陽戈

看過4月12日發布的新“國九條”的投資者一定會發現,其中專門有一句“加大規范類退市實施力度”。根據證監會方面的進一步落實,此次將增加三種規范類退市的情形。

證監會上市司司長郭瑞明稱,退市制度是資本市場關鍵的基礎性制度,也就是我們常說的“出口”,有進有出,市場才更有活力,這也是提高存量上市公司整體質量的重要途徑。2020年退市改革以來共有135家公司退市,其中112家強制退市。這幾年,市場各方對退市形成了更多共識,建議進一步加大力度,特別是一些嚴重造假、長期造假的公司,內控長期存在重大缺陷的公司應當退市。

為此,這次改革對三種具體情形實施規范類退市。第一種情形是,巨額資金長期被大股東及其關聯方非法占用未能歸還,導致上市公司資產被大幅“掏空”;目的是遏制違規占用,督促及時償還。第二種情形是,上市公司內部控制連續多年被出具非標意見;目的是督促公司規范運作。第三種情形是,公司控制權無序爭奪導致投資者無法獲取上市公司有效信息;目的是督促相關方盡快恢復正常的公司治理秩序。

根據證監會上市司司長郭瑞明的說法,退市監管的原則是“應退盡退”,沒有也不應該預設數量。下一步,證監會將認真執行新的規則,努力實現“退得下”,“退得穩”。

交易所在如何量化上進一步進行了明確,非經營性占用資金即余額達到最近一期經審計凈資產絕對值30%或者金額超過2億元;內控方面,擬將連續2年財務報告內部控制被出具否定或者無法表示意見,或者未按照規定披露內部控制審計報告的公司納入退市風險警示范圍,第三年再次觸及即退市。

規范類退市指標,深交所表示資金占用、控制權無序爭奪重大缺陷退市情形自新上市規則發布之日起實施,內控非標意見退市情形,以2024年度為第一個會計年度;上交所表示三者自新上市規則發布實施時開始適用。

“非經營性資金占用”案例不少

上市公司非經營性資金占用的情形頗為常見。

比如*ST天沃(002564.SZ)4月20日公告稱,2017年至2020年,中國能源工程集團有限公司、上海海圭貿易有限公司(以下簡稱上海海圭)、中機國能清潔能源有限公司、中機國能煉化工程有限公司、上海征舜電氣有限公司、中能源工程集團北方有限公司、江蘇昌烜建設有限公司、中機國能電力集團有限公司、中機國能工程有限公司、中機國能資源貿易有限公司、天津上電日月電力科技有限公司、江蘇昌正電力建設有限公司、中機國能資產管理有限公司等13家天沃科技關聯方與中機電力存在大量直接資金往來,或者通過上海海圭、鎮江新華電集團有限責任公司、南京中人能源科技有限公司等新能源項目供應商進行間接資金往來。

上述資金往來屬于關聯交易,且無商業實質,構成非經營性資金占用,*ST夭沃未按規定及時披露,也未在相應的定期報告中予以披露。截至2020年12月31日,上述關聯方對*ST夭沃的非經營性資金占用余額為16.55億元。

海南海藥(000566.SZ)4月12日收到的中國證監會海南監管局《行政處罰事先告知》內容顯示,2018年12月至2020年1月,海南海藥及其子公司以財務資助、購買信托理財等名義,通過直接間接劃款的方式,與重慶賽諾、重慶金賽發生非經營性資金占用的關聯交易。2018年至2020年非經營性資金占用發生額分別為4.8億元、2.2億元、4750萬元。海南海藥稱,上述非經營性資金占用事項屬于公司控股股東變更之前事項,屬于歷史遺留問題。

4月1日*ST美尚(300495.SZ)披露,近日公司相關當事人收到《行政處罰決定書》, 其中一條是“未按規定披露關聯交易及資金占用”。2012年至2020年,王某燕通過關聯方與*ST美尚發生關聯交易并且非經營性占用*ST美尚大額資金。數據顯示,截止2020年底,累計非經營性占用*ST美尚資金余額為98178萬元。此王某燕即*ST美尚的實控人王迎燕。

另外近期中泰化學(002092.SZ)的《行政處罰事先告知書》內容也頗引人關注。該公司存在2022年年度報告中存在虛假記載;未及時披露控股股東及其關聯方非經營性資金占用的關聯交易,2021年年度報告、2022年年度報告中存在重大遺漏;案涉公司債券及債務融資工具存續期披露的年度報告存在虛假記載、重大遺漏,相關債券募集說明書信息披露不準確等情形。

其中,中泰化學未在2021年、2022年定期報告及臨時公告中披露控股股東及其關聯方非經營性資金占用的關聯交易。2021年、2022年,中泰化學及其子公司以預付款、退貨款、代收代付運費等名義,直接或通過第三方公司與控股股東中泰集團及其關聯方發生非經營性資金占用的關聯交易,總發生額為77.18億元。其中,2021年發生額21.54億元,占2021年經審計凈資產的8.54%;2022年發生額55.64億元,占2022年經審計凈資產的21.61%。好在,中泰化學稱截至目前,上述年度資金占用本金已歸還。

新“國九條”后已有一家公司非標

截至目前,上市公司2023年年報正在如火如荼披露中。而在4月12日新“國九條”頒布之后,已有一家公司錄得了“無法表示意見”的審計意見。

ST海越(600387.SH)是4月20日披露的年報。公司2004年2月18日上市,系陜西銅川國資委旗下,主營成品油零售及石化業務,是我國華北地區行業內經營資質較為齊備的公司之一。根據披露,ST海越2023年實現營業收入21.28億元,同比下滑67.7%,凈利潤-2.45億元,由盈轉虧,同比下滑538.01%。同時,2024年一季度ST海越的營業收入4.65億元,同比下滑24.87%,凈利潤983.61萬元,同比下滑41.42%。

根據年報,ST海越在諸暨境內擁有5.2萬噸成品油庫、液化氣庫以及配套的鐵路專用線等附屬設施和11座加油站。公司的油氣業務與中石油和中石化合作經營。ST海越全資子公司北方石油,擁有5萬噸級專業石化碼頭,設計周轉能力1060萬噸/年,是中國北方地區周轉能力強、商業庫容規模較大、配套完善的石油化工儲運基地。ST海越股權投資等業務由公司兩家全資子公司海越創投、天越創投以及公司控股、參股的創業投資基金管理和運營,并與華睿投資、天堂硅谷、普華資本、招銀國際、國信中數、九智資本、貝克資本等機構保持聯系。ST海越全資子公司銅川海越新能源在銅川市耀州經濟技術開發區投資建設1.3萬噸/年鋰材料一體化項目,主要生產產品為碳酸鋰及相關附加產品。2023年一期項目正式投產,與行業內超60家客戶建立商業伙伴關系,與部分合作商展開了商業合作。至于公司還有個杭州海越置業,則主營業務為房地產開發經營、物業管理。

ST海越認為報告期內內部經營運營與經營結果正常,但因市場價格變動導致的存貨等資產減值因素的影響,導致業績虧損。但值得注意的是,ST海越2022年年報審計意見還是“標準無保留”,2023年即成了“無法表示意見”,審計方系中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱中審眾環)。

形成無法表示意見的基礎有2個,其一,2023年7月ST海越向境外供應商支付采購款項28661.57萬元(原幣為4046.70萬美元)的過程中,所支付款項被美國財政部海外資產控制辦公室凍結。截至審計報告出具日,款項尚未收回。審計方無法獲取充分、適當的審計證據對上述資金的可收回性作出判斷,無法確定公司計提的信用減值損失是否充分。

其二,根據公司2023年10月28日公告,截至2022年報披露日,2022年末控股股東資金占用款項3.55億元已于2023年4月收回。由于相關資金收回過程與公司對外支付大額采購款項存在時間點接近等情形,審計方無法獲取充分、適當的審計證據以確定歸還資金是否來源于公司或交易對手。

中審眾環表示,已核查了相關交易的合同、結算單、入庫單等相關憑據,以及實施函證、訪談、查看期后回款等審計程序,但仍無法就相關交易形成的期末存貨和款項是否與控股股東資金占用相關獲取充分、適當的審計證據,中審眾環也無法判斷是否存在實際控制人及其關聯方資金占用的其他情形以及對財務報表可能產生的影響。

ST海越的董事王侃,獨董沈烈表示無法保證年報內容的真實性、準確性和完整性。

追溯到2022年,被出具“無法表示意見”的公司則有3家,分別是*ST全筑(603030.SH)、*ST慧辰(688500.SH)、*ST明誠(600136.SH),這其中2023年*ST全筑的意見是“標準無保留”,另兩家暫未披露年報。

內斗也需“謹慎考慮”

上市公司內斗的情形,也是時不時就會發生。上市公司內斗時間跨度長,甚至以年為單位。

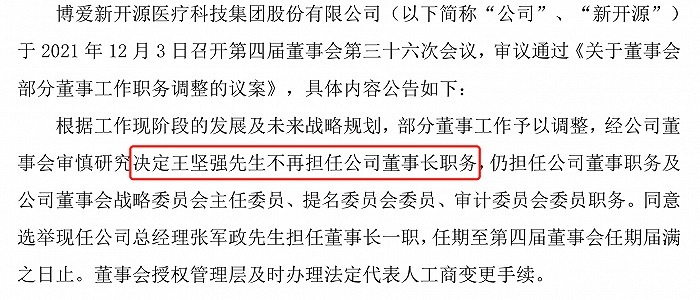

比如近期的新開源(300109.SZ),就出現了不和諧的聲音。近期,有股東王堅強向新開源公司提出罷免現任董事且提名自己等人進入董事會的臨時提案,但最終公司“不予提交”。該股東王堅強,實則是新開源的原實際控制人,原董事長。由于存在“分歧”,早在2021年12月,王堅強從董事長位置下來,大半年后的2022年7月,王堅強也離開了管理層。沒想到一年多之后,該股東再動心思欲重新進入核心管理層,事有蹊蹺下,新開源的這份“不予提交”的公告,也引來了交易所的關注函。

至于這個“分歧”,可以追溯到2021年的12月。2021年12月4日新開源公告,“根據工作現階段的發展及未來戰略規劃,部分董事工作予以調整,經公司董事會審慎研究決定王堅強先生不再擔任公司董事長職務,仍擔任公司董事職務及公司董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員職務。同意選舉現任公司總經理張軍政先生擔任董事長一職,任期至第四屆董事會任期屆滿之日止。”并且當時,在楊海江的提名下,補選了王東虎為第四屆董事會非獨立董事。資料顯示,王東虎曾擔任公司第一屆至第三屆董事會董事、總經理一職,2019年9月2日換屆之時,其不再擔任公司董事。

當然對于自己從董事長位置下來,以及補選王東虎的議案,當時王堅強都投出了反對票。

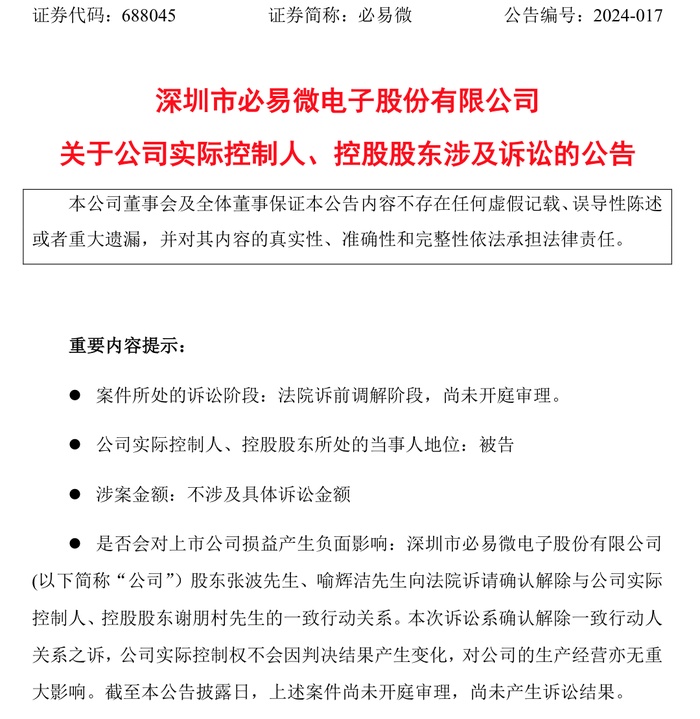

另外科創板上市公司必易微(688045.SH)的案例也比較典型。3月23日,一份“訴訟和仲裁”類型的公告悄然出現,必易微股東張波、喻輝潔向法院訴請確認解除與公司實際控制人、控股股東謝朋村的一致行動關系。目前處于法院訴前調解階段,尚未開庭審理。

這張波、喻輝潔作為自必易微成立之初便加入公司的早期員工,曾與謝朋村并肩創業,后續均升任副總經理,更是公司的核心技術人員。而之所以變成現在樣子,據公開信息稱系存在經營管理理念沖突。好在必易微于公告中表示,此訴訟系確認解除一致行動人關系之訴,公司實際控制權不會因判決結果產生變化,對公司的生產經營亦無重大影響。

那么,如今監管層將公司內斗也納入考察,上市公司們的類似情形,后續是否會收斂一些呢?