界面新聞記者 | 張熹瓏

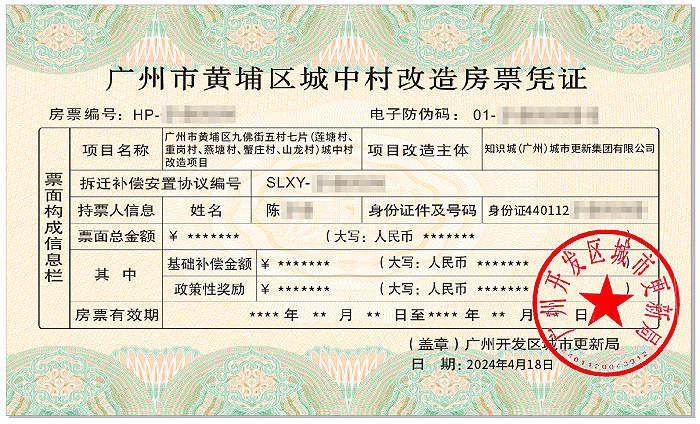

4月18日,全國首張城中村改造項目房票在廣州開出。

首批房票安置試點于黃埔區五村七片城中村改造項目。廣州市黃埔區九佛街道辦事處副主任陳云鋒介紹指,首期房票補償安置計劃規模為3.33萬平方米,預計房票補償安置金額不低于2.6億元。目前已有12名意向村民完成簽約。

今年1月,廣州在荔灣區開出首張房票。盡管當時并未涉及城中村改造,事實上是為舊改做鋪墊。

根據廣州市規劃和自然資源局官方解讀,“房票安置”是現有貨幣補償和實物安置模式的一種補充形式。房票持有人或其直系親屬可以用房票購買納入“房源超市”的商品房。廣州房票明確可全市通用。購房時,購房人需優先全額使用房票支付購房款,再補齊差額部分。

至此,廣州形成了“給房”(回遷房安置)、“給錢”(貨幣安置)、“給票”(房票安置)三種舊改模式。而城中村改造,也從市場化運作逐步過渡至政府主導的時代。

房票金額怎么定?

城中村是“大城市病”的典型表現,存在功能混合度高、人口密度高、開發強度高、配套設施不足、基層治理不足等情況。

廣州是全國城中村規模最大的城市,對城中村改造起步于2000年代,但目前已完成全面改造的不足3%。國海證券測算的數據顯示,廣州是21個超大城市中城中村總建面最大的城市,達到6280萬平方米。

4月12日,《廣州開發區 廣州市黃埔區城中村改造項目房票安置實施細則》正式印發實施,對房票使用做出更具體的規定,包括政策性獎勵不超過5%;購房后房票仍有余額,房票記載人可在房票到期后申請領取余額;房票允許實名轉讓一次,不得分割轉讓。

廣州開發區城市更新局建設服務科科長石磊接受界面新聞采訪時表示,房票金額由兩部分構成,一個是基礎金額,一個是政策性獎勵。基礎金額參照集體土地房屋征收標準確定,政策性獎勵按照不超過5%的比例確定,結合每個項目的具體情況在房票方案具體確定。

“只要買房,都會有獎勵性金額。不買房的話, 18個月到期以后,可以憑房票拿基礎性金額,但沒有政策性獎勵的部分。”石磊指出,房票有一個區別在于,村民安置房上市交易有限制,而納入房源超市的房子可以正常上市、流通交易。

黃埔區九佛街蓮塘村村民陳靜(化名)是12名“率先吃螃蟹的人”之一。他告訴界面新聞,被征收面積是107平方米,補償價格為每平方2.67萬元。

陳靜在“知識城·悅辰壹號”選了一套三房一廳的戶型。他表示,自己對商品房有剛需,房票最大的優勢是快,“買商品房需要3年才交房,以往安置可能需要10至15年。而房票購房,年底之前可以交房。房票也免去了銀行貸款、供房的步驟。”

服務產業為導向

市場運作、“野蠻生長”的城中村改造模式正讓位于政府主導、產業導向的開發模式。

“五村七片”指的是位于知識城北部九佛街道轄內的蓮塘村、蟹莊村、燕塘村、重崗村、山龍村一二社、山龍村石窩洞社、山龍村九佛社這5條村在內的7個片區,涉及的主要是集體土地,與國有土地上房屋征收相比存在較大價格差異。按照五村七片項目原棄產價格8000元/平方米標準計算,100平方米的安置面積,如果選擇房票安置可以多獎勵1.6萬元。

廣州開發區城市更新局建設服務科科長石磊告訴界面新聞,這一批城中村改造房票與以往房票最大的不同在于,主要面向集體用地征收補償,“涉及到集體土地,里面有一個創新點,房票騰出來的土地交回政府收儲,用于建設保障房或服務產業升級。”

以往,城中村改造以樓盤開發為主,由開發商牽頭,屬于市場運作、商業操作。當下,政府有意將土地性質變更為國有來進行配套設施建設工作,改造過程中更考慮與產業發展相輔相成。

首期試點的五村七片片區是廣州正在規劃中的生物醫藥世界級創新型產業集群和中國集成電路產業發展第三極核心承載區,周邊布局了灣區半導體產業園、國際生物醫藥價值創新園等新興產業園區。根據設想,房票政策實施后,將建設配置型的保障性住房以及產業用地,以滿足周邊高端人才及產業工人的住房需求。

根據《廣州市城中村改造專項規劃(2021-2035年)》,至2027年廣州計劃累計推進城中村改造約90平方公里,重點推進活力創新軸、重點功能片區核心區、綜合交通樞紐、重要民生改善以及促進歷史文化保護的城中村改造項目。到2030年,累計推進城中村改造約120平方公里,重點推進涉及南沙新區、東部中心、北部增長極等重點地區的城中村改造項目。

對接受度不能太樂觀

不過,像陳靜一樣對商品房有剛需的村民只是少數。城中村改造房票安置仍存在很大的不確定性。

從區位來看,首批城中村改造房票落地的片區坐落于廣州北部的知識城,此處位于郊區,距離市中心約50公里,人口密度和開發強度并不大。

房票安置能否推廣到市區城中村仍有待觀察。一方面,“老三區”和天河區的城中村吸納了大量外來人口,并在此基礎上衍生出龐大的產業鏈和從業人口,歷史遺留問題和違法建筑多。

例如海珠區的鷺江村和康樂村,已經成為華南重要的紡織生產地,這兩個片區的舊改提出若干年來,始終是“雷聲大雨點小”。廣州有意將中大紡織服裝圈轉移至清遠,但不少作坊和工廠的負責人遷移意愿并不大,本地成熟便捷的產業鏈不是一時半會能被取代的。

另一方面,村民和開發商、政府之間的利益博弈,也隨著市中心距離縮短而增加。越靠近CBD區域,越有升值價值,“坐地起價”的情況也更容易發生。以天河冼村為例,最早計劃在2009年完成改造,但直到2023年底還有9戶未簽約。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉向界面新聞分析指,國有土地上拆遷安置采取房票安置模式更容易通過。而城中村改造而言,由于評估價格低、商品房價格有下跌預期,對接受度不能太樂觀。

“廣州的村民、村集體見證并分享了40多年的紅利,權利意識強。前期部分村民已捕獲這種紅利,因此對納入改造計劃的村,村民補償預期很高。”李宇嘉認為,集體土地上房屋征拆的補償金額加政策性獎勵,相比過去三舊時代的補償標準要低,短期內接受程度不高。但是,由于三舊模式式微,很多項目停頓,臨遷費都難以持續發放,高額補償難以為繼,被拆遷戶的接受程度會慢慢提升。