文|昭暄

吉利還需要賣更多的車。

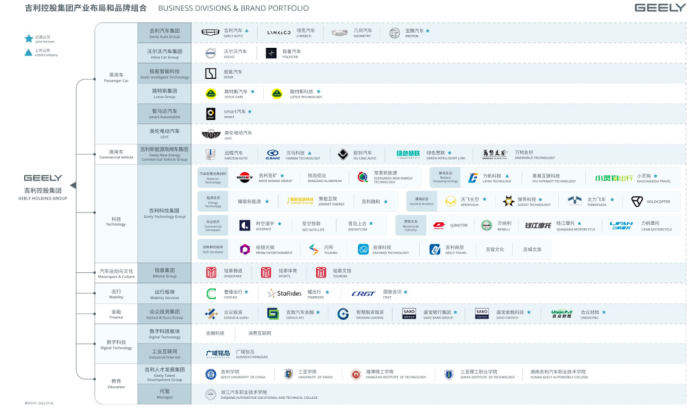

279萬輛,這是2023年吉利控股所取得的總銷量成績,這包括吉利、領克、極氪、沃爾沃、極星、路特斯、寶騰、Smart、睿藍、LEVC、雷達、遠程、極越等汽車品牌。

從絕對規模來看,吉利控股超過長安汽車的255萬輛,是繼上汽集團(502萬輛)、一汽集團(337萬輛)、比亞迪(302萬輛)之后的國內第四大汽車集團,對于一家民營汽車企業而言,這已經是非常難得且了不起的成績。

但,站在財務角度上,這一規模很可能仍然難以支撐住現階段整個吉利系公司(或李書福掌控下公司)的正常運轉,其面臨的財務壓力以及隱性的債務壓力正在趨近于一個閾值,這與其過往在全球“買買買”的擴展方式/路徑依賴不無關系。

因此,吉利急了。

一方面,隨著行業競爭態勢的加劇,我們能夠明顯感受到吉利在密集推出具備行業競爭力的車型產品矩陣,這包括吉利星瑞L、吉利星越L智擎、極氪007、改款的極氪001、銀河E8、以及即將上市的領克07等車型;

并且,吉利還將馬上發布搭載新一代雷神混動技術系統的車型,宣稱在滿油滿電狀態下能夠一口氣續航2000km,其將與比亞迪一同,把新能源插混汽車的標準提升至一個新的維度。

另一方面,吉利系公司正在加速它們的上市節奏。近年來其已經通過IPO或是SPAC上市的公司包括沃爾沃汽車、極星、億咖通、路特斯,正在奔赴資本市場的還有極氪,有計劃上市的公司則有雷達汽車、星紀魅族、曹操出行、遠程汽車等,目前仍處在融資階段的還包括智馬達Smart、芯擎科技、星驅科技、芯粵能等。

而近期據路透社消息報道,極氪已經重啟其擱置的上市計劃,并且將其籌集的目標資金由原來的最多10億美元下調至最多5億美元。這些密集的上市布局及動作本身代表著,這一階段整個吉利系對資金的迫切需要。

歸根結底,吉利不僅需要賣更多的車,同時,吉利/李書福也需要完成更多的IPO項目。

為此,這篇文章將盡可能試著還原出一個大吉利的版圖全貌,從而讓我們以更清晰的方式來了解吉利內部眼花繚亂、錯綜復雜的組織結構、公司矩陣、以及它們之間的業務協同邏輯,進而再通過聚焦其最核心的吉利控股的財務情況,來觀察整個吉利系目前到底處于何種運營狀況。

由于經驗主義和路徑依賴,常規的產業發展模式已經不能夠滿足吉利的發展需要,這促使吉利開始追求金融化的擴張方式,這種發展內涵形式的轉變也導致吉利不得不承受更大的增長代價。

金融資本異化于產業資本,前者謀求的是超額收益,后者追求的是平均收益。

所以,搞產業的人往往容易吃虧。

?01、版圖:重新認識吉利的結構與關系

剛開始聚焦吉利時,很容易會把目光聚集在港股上市公司吉利汽車上,但其只不過是吉利控股業務版圖中的一塊,也根本不能夠全面反映整個吉利系版圖生態的狀況。

那就循序漸進,我們可以先通過吉利汽車的一些特征屬性和業務關系,來試著逐步了解吉利控股、乃至整個李書福所掌控的吉利系的大致結構和情況。

吉利汽車,其實是一家投資控股公司,旗下包括多家從事制造和銷售整車成套件、汽車零部件的工廠,以及從事采購、銷售相關品牌車型的子公司,涉及的汽車品牌包括吉利、領克、幾何、銀河、以及極氪。

需要注意的是,吉利汽車本身并不具有吉利、領克、幾何、銀河的商標所有權,其正常經營靠的是吉利控股給予其無期限授予的商標使用權;并且,吉利汽車本身也不擁有乘用車生產資質(即整車牌照),其正常的生產作業同樣需要吉利控股旗下的目錄公司的牌照來做相關車型的檢測加工并取得乘用車合格證。

所以,吉利汽車之于吉利控股,其實就是從事吉利控股相關車型的成套件/零部件的生產制造、以及研發、采購、銷售吉利控股相關品牌整車的實體,屬于是基于吉利控股體系內部的部分品牌歸集、業務功能分層的代理產物。

換言之,吉利汽車并不具備整車屬性,更像是一個零部件整合供應商,并且兼顧銷售整車、對接經銷商的業務功能。

此外,2017年吉利控股收購了馬來西亞寶騰汽車49.9%的股權后,寶騰汽車成為了吉利控股的合營公司,也就成為了吉利汽車的關聯公司(即內部關聯交易的對象),吉利汽車會向寶騰汽車出售特定平臺車型的技術和零部件(例如早期基于GMC平臺的博越車型)。

換句話,吉利汽車也就成為了吉利控股向吉利體系內部(或外部)輸出其燃油車(或混動車)動力總成/成套件/零部件的主體。

同時,吉利汽車又是極氪的控股公司,所以極氪的銷量也被統計在吉利汽車內部。

而極氪的業務內涵也與吉利汽車類似,其主要是在國內從事研發、采購、及銷售極氪品牌電動車的業務,也就意味著,其同樣需要向吉利控股取得極氪的商標使用權和新能源車牌照資質。

由于在剝離獨立的過程中,極氪獲得了吉利控股旗下的瑞典公司——中歐汽車技術中心CEVT的100%股權,以及專注電動化技術研發和生產的威睿電動汽車的51%股權。因此,極氪也就擁有向吉利體系內部(或外部)輸出其電動化技術、零部件、以及解決方案的業務收入。

事實上,包括極星、路特斯、智馬達、LEVC(倫敦電動汽車)等吉利控股所擁有的品牌公司均屬于輕資產的運營模式,意味著這些品牌公司的業務內涵都是相通的,主要從事各自品牌車型的設計研發、采購、銷售等業務,而它們的主要采購對象就是吉利控股、吉利汽車、以及極氪。

沃爾沃汽車是吉利控股于2010年全資收購的公司,但沃爾沃汽車在公司管理上依然保持著相對獨立性。

為了構建吉利與沃爾沃之間的協同合作關系,雙方于2013年共同成立了CEVT,開始在技術研發層面上進行協同共享,2017年CEVT推出的CMA平臺是兩者合作的一個重要里程碑。

作為緊湊型可擴展模塊化的汽車構架,CMA可容納從內燃機到純電動的各種動力系統和技術,這一成果如今被應用于吉利的部分車型(例如中國星系列)、領克的大部分車型(例如領克01/02/03等)、沃爾沃汽車的緊湊型車型(例如XC40)、以及極星的部分車型(例如極星2)中。

在部分技術協同共享的基礎之上,吉利與沃爾沃在生產制造環節上也在逐步推進兩者的協同深度,例如,在吉利控股專門為CMA架構平臺而投資打造的臺州工廠(已于2021年10月出售給沃爾沃汽車)中,其不僅生產吉利和領克品牌的車型,也在生產沃爾沃XC40車型/Recharge版本和極星2等車型。

而如果將目光聚焦在極星上,其與吉利控股的關系則早已超越一般意義上的產業協同。

據了解,極星1早前在成都工廠生產(該車型早已停產)、極星2在臺州工廠制造、極星3在成都工廠和美國南卡羅來納州里奇維爾的沃爾沃工廠生產、極星4位于杭州灣工廠、極星5將在重慶工廠下線。

可見,極星是完全寄生于吉利控股工業體系的一個新品牌運營商。類似的,也包括路特斯、智馬達等。

從上述內容的梳理不難看出,吉利控股其實掌握著其下屬多個品牌(除沃爾沃汽車之外)的商標權和整車資質,并且基于吉利控股所直接掌控的眾多工廠和技術,各品牌與吉利控股之間、各品牌公司之間有大量的技術/零部件共享和關聯交易,并且也存在各公司主體之間的交叉持股情況。

當然,這還僅僅只停留在汽車品牌的范疇內,如果把范圍拓展至數字座艙、智駕、車規級芯片設計、車機操作系統等其他領域,并且擴大至李書福本人及其直接控制的其他公司(例如吉利科技、銘泰投資、GEELY GROUP、吉利集團(寧波)),那么,吉利系的相關公司以及其所持有的資產還包括:太力飛行汽車Terrafugia、星驅科技、億咖通、星紀魅族、曹操出行、芯擎科技、芯粵能、朗歌科技等等,以及34.02%的雷諾韓國股權、9.69%的戴姆勒股權、和此前8.2%的沃爾沃集團股權(現已減持至6.8%)。

事實上,這些公司之于吉利系是眼花繚亂、錯綜復雜般的存在,要梳理這些公司與吉利控股、李書福本人、李書福直接控股公司的關系鏈是比較困難且繁瑣的。

這一結構和關系鏈在很大程度上,也能夠充分反映出吉利與其他品牌廠商之間的區別——版圖大、品牌多、涉足廣、分布散、以及境外成分占比高。

因此,吉利系的版圖全貌(或李書福的商業版圖)也并不能完整反映在吉利控股之中,盡管吉利控股的資產規模已經是超過6400億元的巨型體量(截至2023Q3)。

有了上述對吉利系結構的認識和感知后,我們再來聚焦這個體系中最為核心的吉利控股的財務狀況。

02、財務:從緊平衡到逐漸吃緊

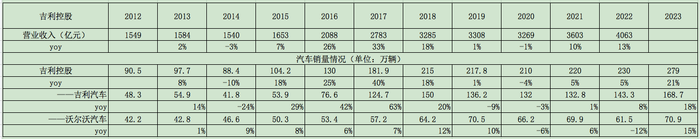

在吉利控股的合并財務報表中,沃爾沃汽車和吉利汽車是最重要的兩個組成部分,大致占比情況可參考以下數據進行估算:

截至2023Q3,按照瑞典克朗與人民幣0.7的匯率計算,沃爾沃汽車的資產/負債大概為2400億元/1500億元,前三季度總收入大概為2000億元,營業利潤約為130億元;

2023年(吉利汽車不單獨披露Q3業績),吉利汽車的資產/負債規模為1926億元/1074億元,年營收為1792億元,歸母凈利潤為53億元;

截至2023Q3,吉利控股的合并資產/負債換算為人民幣大概為6404億元/4416億元,前三季度總收入為3544億元,營業利潤為107億元,歸母凈利潤為70億元。

可見,沃爾沃汽車與吉利汽車的資產規模大概占到了整個吉利控股2/3的比例,兩者的營收合計大概貢獻吉利控股超90%的營收總額,并且兩者的合計利潤大幅超過了吉利控股的營業利潤。

這一數據的背面是,包括極氪、路特斯、極星、智馬達等其他占據吉利控股另外1/3規模的資產,只貢獻了不到10%的營收占比,并且還錄得了大幅虧損(估計有大幾十億元的規模)。

有了上述對吉利控股大致財務組成情況的了解之后,我們再來討論其具體的財務狀況。

【1】長期處于流動性緊平衡狀態

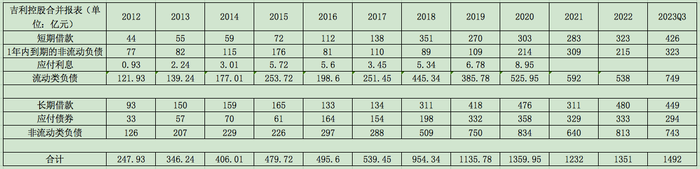

單就吉利控股的資產負債率來看,近幾年其基本維持在接近70%的水平,在老牌車企陣營中屬于偏高的水平。

而考慮到吉利控股也只是吉利系(或李書福)版圖中的一環,所以,這一數字也并不能真實反映整個吉利系的資產負債率,后者大概率還要高于70%(具體邏輯后文再講)。

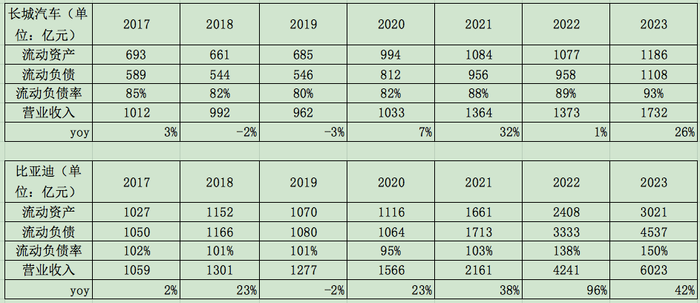

進一步看,在與正常經營相關性更高的流動負債率(即流動資產/流動負債)上,吉利控股在過去的10年時間里基本維持在100%的水平,表明吉利控股的經營流動性長期維持在緊平衡的狀態。

在這基礎之上,我們需要關注其主營業務的具體表現情況。

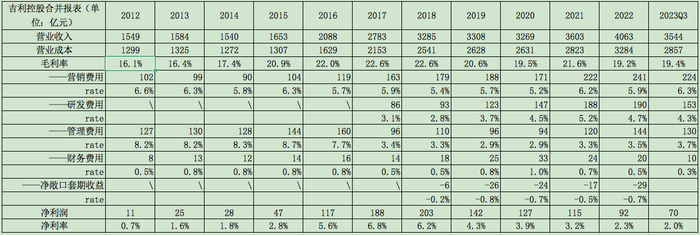

根據上述圖表可見,從2012年至2023年的12年時間里,吉利控股的營收高增長期主要集中在2016年至2018年的3年時期內,其營收規模實現翻倍;2021年和2022年分別為10%和13%,預期2023年將實現高增長,營收可能會達到5000億元上下;在剩余的年份里,其營收則處于相對停滯的階段。

一般而言,“100%的流動負債率+高業務增速”仍然屬于一種比較健康狀態,在公司面對可能的流動性緊缺時,能夠通過自身強有力的免疫系統(即業務造血能力)來抵擋危機的爆發;

“100%流動負債率+中低業務增速”更像是一種亞健康的財務狀況,公司在面對一般流動性問題時,仍有一定的自主調整空間;

“100%的流動負債率+業務停滯”則屬于是比較虛弱的狀態,自身的抗沖擊能力會比較弱,如果不借助外部資源的支持,流動性問題往往會很快暴露,但如果長期依賴外部資源卻沒有強化自身的造血能力,那么未來將會爆發更加嚴重的危機。

目前吉利控股的情況,大概是介于后兩者之間。

這是因為,一來其近年的營收年化增長屬于中低速區間,二來其短/長期借款+應付債券的絕對規模已經來到了近1500億元,三是其近年來的營業利潤和凈利潤在減少,這意味著吉利控股要繼續且長期維持流動性緊平衡的難度會比較大。

作為對比,長城汽車近幾年的流動負債率基本介于80%~90%之間(但呈現上升的趨勢),并且其營收的年化增速要高于吉利控股,也就表明長城在經營流動性問題上要優于吉利。

而比亞迪的流動負債率已經增長至150%,但借著新能源紅利以及本身“滿產滿銷”的條件,比亞迪實則是借助其強勢產業鏈地位來為自身尋求最低成本的擴展方式,并且其營業收入仍處于高增長階段,其面臨短期流動性風險的概率很低(具體可參考文章:比亞迪“懸停”)。

因此,比亞迪在經營流動性問題上也要明顯優于吉利。

【2】高費用率難以壓縮

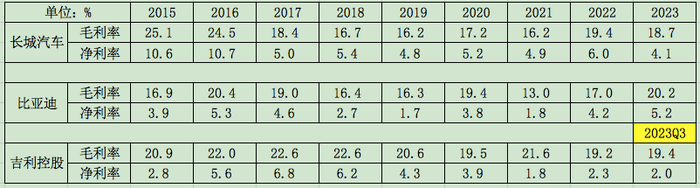

再來從吉利控股的毛利率和凈利率來聚焦其整體費用率的情況(這里包括費用、息稅、及其他調整項目等)。

吉利的毛利率已經從2017年前后的22%逐步下降至近年來的20%以內,但客觀上,19%~20%的毛利率仍然屬于行業的中上水平。對比來看,長城2023年的毛利率為18.7%,而比亞迪的整體毛利率也才剛剛突破20%。

不過,根據蓋世汽車披露的數據,2023年吉利控股在國內的年產能就超過410萬輛,考慮到其沃爾沃汽車在海外的產能分布以及寶騰汽車坐落在馬來西亞,因此吉利控股2023年的產能利用率可能只在50%上下。

另外,2023年沃爾沃汽車的毛利率同樣是19.4%,這意味著吉利控股國內業務的毛利率大概也是這個數字。

如果吉利控股能夠用50%的產能利用率來支撐起19.4%的毛利率,那么其產品的定價就需要保證高毛利。

但從其與比亞迪的對比中可見,其車均價基本與比亞迪持平,但比亞迪的產能屬于“滿產滿銷”,所以吉利控股并不具備高毛利的特征,同時還處于低產能利用率的狀態,其到底是如何做到19.4%的毛利率是一個值得研究的問題。

進一步看,吉利控股的凈利率基本長期低于長城汽車,同時近兩年也被比亞迪所反超。對比而言,這又反映出吉利控股的整體費用率長期處于居高不下的狀態。

具體原因包括:

1、吉利控股的營銷費用占比基本在6%上下,而長城的營銷費用占比只有4%上下,比亞迪甚至比長城的還低,長期介于3%~4%區間;

2、吉利控股的管理費用占比基本介于3%~4%,而長城和比亞迪則介于2%~3%;

3、長期以來,長城汽車的財務費用為負數,也就是其常年都有利息收入,近兩年來比亞迪的財務費用也轉負,但吉利控股常年需要支付幾十億的財務費用;

4、由于吉利控股的全球化程度較高,其還有一項凈敞口套期收益項目,基本每年也要有20億元左右的支出規模。

可見,相比于長城和比亞迪,吉利的銷量會更多的來自于營銷驅動,這可能包括更大比例的銷售返利政策、更多的營銷廣告投放等;而吉利控股本身龐大且復雜的組織結構也會給它帶來更多的管理費用支出。

同時,吉利控股的借款和債務規模也在逐年增大,截至2023Q3已近1500億元的規模,其中還包括吉利汽車和上海兆圓發行的等值超200億元的外債,因此其財務費用大概率還將逐年增長;再加上其全球化的業務布局,其每年通過金融衍生品進行的敞口套期工具也會產生一定的費用。

所以,其整體費用率難以進行壓縮。

由此可見,吉利控股的整體財務狀況基本呈現持續吃緊的發展態勢。

03、路徑:從經驗主義到“大躍進”

之所以吉利控股會面臨這樣的財務狀況,其實并不完全因為其在新能源轉軌上的相對遲滯,其本身的發展模式及路徑依賴或許才是主要成因。

在吉利發展過程中有兩個關鍵時節點——2010年和2017年。

2010年,吉利收購沃爾沃汽車,收購和運營資金合計需要27億美元。其中,吉利的自有資金只有大概1/4,1/4的資金由銀行貸款和地方政府資金出資,另外1/2則在境外籌資(出資機構包括國開行、建行、瑞典銀行、歐洲投資銀行、以及福特的賣方融資)。

這種舉債并購的方式本身已經展現出吉利/李書福的“賭性堅強”。

客觀上,在國際并購的失敗案例中,絕大部分是在完成并購后的整合環節而宣告失敗的,這意味著吉利全資收購沃爾沃汽車也只是這一賭局的開始。

結果是,沃爾沃汽車通過中國市場的制造業基礎和消費市場的支撐,從2014年開始進入穩步增長期(年化近10%左右),到2019年實現了銷量翻倍。

而借著沃爾沃汽車的工業底蘊,吉利通過與沃爾沃汽車合作的CEVT來逐步實現研發/技術上的共享和協同。

在這過程中,2013年沃爾沃汽車將其持有的GMC平臺貢獻給了吉利,吉利依靠這一平臺技術推出了博瑞和博越兩款車型,并獲得了國內市場的肯定。

2017年CEVT推出了緊湊型模塊化技術平臺CMA,以此,吉利與沃爾沃汽車合資打造了中高端品牌領克。目前,領克中的部分車型(如領克09)已經獲得了沃爾沃汽車獨家SPA平臺的加持,代表著領克與沃爾沃汽車的合作深度仍在推進中。

近幾年來,CMA平臺技術已經應用在了吉利本品牌車型上,其在內部已衍生出了定位更高的“中國星”系列車型(例如星瑞和星越等),這大幅提升了吉利的品牌形象。

在吉利并購沃爾沃汽車并且沉淀了5年之后,其在財務上的合并主體吉利控股實現了大跨越式的發展,只用了3年時間其吉利汽車的銷量從50萬輛增長至近140萬輛;其營收規模從1600億元翻倍至3200億元;毛利率從16%提升至22%、凈利率也達到至最高的近7%。

所以,這一并購確實是取得了“1+1>2”的效果,在產業上取得了質的變化,吉利控股因此也就具備消化/償還之前收購沃爾沃汽車債務的能力。

基于此,吉利在發展模式上也就發生了重大轉變。

事實上,吉利與沃爾沃汽車的并購/協同,依循的依然是產業資本的發展邏輯,兩者“1+1>2”的擴張方式也是建立在產業維度的整合/互補/重構之上。

那么,依托于吉利控股自身的產業資源,如果能夠引入更多的金融資本,或者讓自身逐步發展成為金融資本,也就有可能復制出更多的“1+1>2”的項目,從而實現更大范圍的、更快速的、全球性的規模化擴張。

2017年,就是吉利從產業資本跨向金融資本最具代表性的年份。

在這一年內,吉利控股的動作不斷,例如,向馬來西亞DRB集團出資12億元購得其旗下寶騰49.9%的股權以及蓮花(路特斯)51%的股權;耗資6億美元全資收購美國Terrafugia(太力)飛行汽車;斥資約38億美元獲得沃爾沃AB集團的8.2%股份;斥資約90億美元收購戴姆勒9.69%的股份。

這些動作累計耗資近1000億元,而當時的吉利也才剛剛形成正循環不久,根本不具備這一資金實力。因此,這些動作的背面就是繼續大規模地借款和舉債,也就是引入更多的金融資本。

值得注意的是,戴姆勒的股權資產并沒有計入在吉利控股合并報表內,說明這部分股權資產被李書福直接控股的其他公司所持有。那么,以此形成了多大規模的負債也就不得而知,據了解這90億美元主要來自于海內外銀團。

這也是我們很難展現吉利系版圖全貌的原因。

有了上述汽車品牌的主導權以及戰略股權的合作關系之后,吉利就能夠將這些品牌以及合作伙伴嫁接至吉利產業體系之內,開始復制吉利與沃爾沃汽車的“1+1”模式,其最終目標就是實現吉利與各個品牌之間“1+1>2”的協同效果。

借助于CEVT的共享研究成果,吉利于2020年推出了自身的浩瀚架構,并基于此成立了自主高端純電品牌極氪,然后再將這一技術基底嵌入至路特斯、智馬達Smart、極越、極星、銀河等品牌中,從而快速打造公司陣列和品牌矩陣。

但,吉利與沃爾沃汽車的協同整合至少經歷了3~4年的沉淀期,并且后者本身也具備完整的產業布局體系和成熟的品牌影響力及市場份額,像寶騰、路特斯、Smart等品牌并不具備這些特點,很可能會導致它們需要更長的時間周期來實現成長。

近幾年國內汽車行業的格局發生巨變,這既是機會,也是危機。

對于吉利而言,吉利控股所掌握的產業體系和技術底座是支撐各品牌公司各自發展的核心基本盤,而各品牌的發展類似于跑馬,只要能夠成功跑出其中的部分品牌,吉利就能夠再次實現規模上的進階,那么也就能夠再次消化/償還這一輪的借款和債務。

但客觀而言,目前包括極氪在內的所有品牌公司與吉利的關系基本都屬于是“1+1<1”的存在,也就導致吉利控股現階段的財務狀況呈現吃緊的發展趨勢。

04、模式:從產業資本到金融資本

事實上,工業化/產業化發展的內生屬性就是不斷追加資本的過程。

在這一長期過程中,產業資本追求的還是一個行業/產業的平均收益,而金融資本由于是異化于產業資本,其內生屬性要求其要不斷地獲得超額收益,這是金融資本追大/追快的根本原因。

同樣的,資本的積累就是不斷淘汰/消滅過剩的過程。

在這過程中,產業參與者需要持續不斷地穿越多個庫存周期和至少一個朱格拉周期才能夠成長為產業資本,而金融參與者則要不斷穿越朱格拉周期、庫涅茨周期、甚至是康波周期方可稱之為金融資本。

所以,后發者積累資本的通常代價就需要用時間來換空間,并且需要有土地/資源、勞動力的要素稟賦來做支撐。

如果在這個層面上來看吉利、比亞迪和長城汽車,其實它們都屬于是產業資本。只不過,吉利從2017年開始已經展現其金融化的屬性和意志,其通過加杠桿的方式在全球加速布局更大規模的產業版圖。

因此,吉利可能需要承受相較一般資本積累過程中更高的代價。

吉利在全球范圍內有著眾多的資本朋友,這在吉利系眾多公司的股權結構中能夠充分體現,這是其早在2006年收購LEVC時就開始接觸到的資源,隨著2010年收購沃爾沃汽車項目并且取得成功而進一步得到發展和擴充。

但,金融資本追逐的始終是超過實體產業的超額收益,汽車工業的普遍凈利潤往往不高于5%,這可能意味著這些金融資本所索取的回報至少要在5%之上。

吉利收購沃爾沃汽車之所以是成功的,是因為吉利控股的凈利潤從2012年的11億元飛速增長至2017年的188億元,CAGR達到了83%,使吉利完全能夠兌現金融資本的利益要求。

但從2018年開始,吉利控股的凈利潤從203億元下降至2022年的92億元,CAGR跌至-12%。在這一階段,吉利一方面要保證自身產業體系的正常運轉,另一方面每年還要兌付金融資本的利息支出,從而迫使其不得不通過滾大債務的方式來維持兩個方面的緊平衡。

而隨著2022年美聯儲開啟加息周期,吉利所承受的債務成本越來越大,但上述諸多項目并沒有取得實質上的進展,因此,我們就看到了近些年來關于吉利的一系列動作。

例如,2020年吉利汽車欲實現A+H的兩地上市(被撤回),2021年沃爾沃汽車在瑞典上市,2022年極星和億咖通先后通過SPAC方式在納斯達克上市,2023年極氪在紐交所提交招股書,2024年路特斯通過SPAC在納斯達克上市,雷達汽車、曹操出行、星紀魅族等公司接連傳出擬上市消息,智馬達Smart也開始了融資計劃;

從2023年下半年開始,吉利系汽車品牌在密集發布新車型,并且積極加入到價格競爭中,從而幫助吉利在今年1月取得月度銷冠;

2023年11月,吉利減持3.4%的沃爾沃汽車股份,其持股占比從82%下降至78.7%,套現約3.5億美元;2024年1月,吉利將其持有的沃爾沃集團股份從8.2%減持到6.8%,套現約6.85億美元。

之所以吉利熱衷于SPAC方式上市,是因為SPAC具備上市周期短、門檻低、后續可以持續融資等特點,符合其現階段下屬多個品牌公司的發展需要,而吉利也可以逐步減少向這些公司的持續輸血,可理解為變相地、逐步地甩包袱的操作。

參與價格戰、推出更具性價比的車型產品矩陣就是為了擴大銷量、做大現金流,從而盡可能地強化自身的造血機能,而減持沃爾沃股份所得的資金大概率就是為應付/保障債務正常周轉的需要。

好在,從2023年吉利控股取得279萬輛的銷量成績看,其增速超過了21%,按照其車均價超過17萬元計算,其2023年營收可能會在4800億元上下,增速也將達到20%,考慮到今年其凈利率可能只有2%,那么其凈利率將回升至近100億元。

這意味著吉利的造血能力開始有恢復的跡象,也反映出其車型仍然具備不錯的市場競爭力和影響力,其降價擴規模的策略也得到正向反饋。

但要持續保持這一銷量趨勢的難度也很大,為此,今年吉利必然還會有一系列更大的產品動作。

事實上,歐美國家早在上世紀70年代就進入到金融資本全球化的發展階段,我國則在80/90年代才形成產業資本,這種代際上的巨大差距,客觀上造成,像吉利這類的中國跨國公司不得不承受后發劣勢帶來的發展陷阱。

其實,主導工業化/現代化/全球化的核心要素并不是土地/資源或勞動力,資本才是主導這一發展脈絡的絕對力量。

這意味著,中國跨國公司如果僅憑借產能上的比較優勢就進行全球化擴張,那么就很有可能會掉入到資本的陷阱中。

所以,吉利作為中國跨國公司的代表之一,其全球化推進的步伐和策略或許更需要講究擇時,沃爾沃汽車就是在08年金融危機中,被歐美產業資本和金融資本雙雙遺落的一顆滄海遺珠。