文|定焦 黎明

編輯|魏佳

去年,中國一共賣掉了3009萬輛汽車,其中有491萬輛被賣到海外。如果算上二手車,海外的數字還要多出31萬。

這讓中國超越日本,成為汽車出口第一大國。

今年前三個月,中國又賣出去新車672萬輛,其中出口132萬輛。跟去年同期比,總量增長了11%,而出口增長了33%。

這個數據堪稱炸裂。在中國生產的汽車,正在加速運往全球各地,俄羅斯、墨西哥、比利時、泰國……在部分國家,從中國進口的汽車甚至占到銷量的一半以上。

比亞迪、長城、奇瑞等車企制定了雄心勃勃的出海計劃,比亞迪甚至打造了自己的第一艘滾裝船,未來計劃增加到8艘。奇瑞去年188萬輛的銷量中,有一半為出口。蔚來、小鵬已經進入歐洲市場,哪吒汽車進入了東南亞。

我們知道國內造車很卷,威馬被卷得快破產,“從小被卷到大”的小米又上來添了一把火。福特汽車CEO吉姆·法利用“血腥現實”四個字來形容中國車市的競爭,他去年4月曾拉著公司CFO到訪中國,對正在發生的價格戰感到大為震驚,兩人互相看著對方說“天哪”。

于是乎,出海,成了中國車企的重要出路。按照廣汽集團董事長曾慶洪的說法,“現在的市場趨勢就是從內卷走向外卷。”

這股中國汽車出海的熱潮,還得持續一段時間。讓人好奇的是,大量出口的中國汽車,都賣到哪里了?哪些車在國外賣得好?未來還有多大增長空間?

491萬輛車出海,都流向了哪里?

在討論具體的車企和品牌之前,我們先要明白一點,汽車是工業制造皇冠上的明珠,不是所有國家都有能力造車。

外貿涉及到關稅、貿易保護,汽車又是戰略產業,因此一個國家的汽車能往哪里賣、在哪里賣得好,不只是跟產品好壞有關。

基于這個認識,我們再來看中國汽車出口之后的流向。

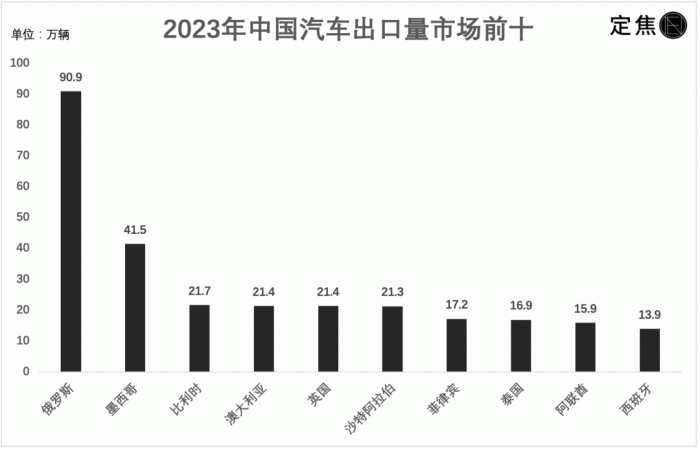

數據來源 / 中國汽車工業協會

這個圖能幫助我們建立整體的認知,但數據里門道不少,需要進一步拆解。

排第一的俄羅斯是91萬輛,占了中國總出口量的近五分之一,遙遙領先。

至于原因,和俄烏沖突有關。沖突爆發后,跨國車企拱手讓出大約50%的市場。俄羅斯本土品牌吃掉一部分,剩下的基本被中國車企拿下。奇瑞拿走接近12萬輛,長城超過10萬輛,再往后是吉利、長安。2023年,有6個中國汽車品牌進入俄羅斯銷量前十。

時隔十多年,俄羅斯再次成為中國汽車最大出口市場。

墨西哥是中國汽車第二大出口市場。在拉丁美洲,有三個國家對中國汽車很重要——墨西哥、巴西、智利,其中巴西一度是拉美最大市場。但在近幾年,中國出口到墨西哥的汽車越來越多,去年高達41.5萬輛,遠遠超過巴西。

將這41.5萬輛的數據拆開,我們發現,實際在墨西哥上牌使用的只有十萬多輛,剩下的二十多萬輛,流向了北美其他國家。

墨西哥的地理位置比較特殊,它是美國的鄰居,美加墨三國之間有個北美自由貿易協議,把很多商品的關稅取消了,所以從墨西哥出口商品到北美,成本非常低。于是,大量跨國車企在墨西哥建廠,以繞過向美國出口汽車的關稅壁壘,這其中也有中國車企。

墨西哥成了中國汽車出口美洲的一個中轉站。福特CEO吉姆·法利曾提到,“墨西哥銷售的所有汽車中,有25%來自中國”。

因此,這個出口榜的第二名,數據需要更加全面看待。

第三名是比利時,2023年從中國進口了21.7萬輛汽車,超過所有其他歐洲國家。比利時不是大國,人口1100多萬,之前一直被BBA占據,突然從中國進口這么多汽車,背后的道理跟墨西哥類似,比利時是中國汽車出口歐洲的中轉站。

比利時與德國、法國、荷蘭等多國接壤,與英國隔海相望,中國汽車進入歐洲,要經過比利時口岸運輸、分銷。比利時駐廣州總領事裴偉岷說過,幾乎所有進入歐洲市場的中國新能源汽車都是通過比利時港口進口的。

還有一點要注意,這里的“中國汽車”,指的是在中國生產的汽車(made in China),而不一定是中國品牌,比如特斯拉。

特斯拉上海工廠生產的車,從上海發往其他國家,都算到中國出口數據里了。2020年第一批中國制造的Model 3從上海裝船,目的地就是比利時澤布呂赫港口,然后發往德國、法國、意大利、瑞士等歐洲各國。

去年特斯拉在歐洲賣了36.5萬輛車,其中有一部分來自德國柏林工廠,剩下的都來自上海工廠。

澳大利亞這幾年從中國進口汽車越來越多。澳大利亞沒有汽車制造業,不會動不動對汽車啟動貿易保護。另外,澳洲與中國簽訂了自由貿易協定,從2019年開始對中國汽車免關稅。中國車企因此加大在澳洲的布局。

還有兩大市場——中東和東南亞,是中國汽車出口的重要目的地。在貿易政策上對中國比較友好的沙特阿拉伯、阿聯酋,都是中國汽車出口量前十的國家。沙特的汽車市場一直被亞洲品牌壟斷,現在中國品牌占比提升。阿聯酋的主權基金投資了好幾家中國車企。東南亞則吸引了一大批中國車企前往,內卷程度快趕上國內了。

哪些車型最吃香?

中國對外出口的汽車,既有新能源,也有燃油車,其中燃油車占主導。

去年出口的491萬輛車中,燃油車370.7萬輛,新能源120.3萬輛,二者的比例大概是3:1。今年一季度,出口總量132.4萬輛,新能源有30.7萬輛。

我們知道,中國的新能源車很有優勢,幾乎所有新能源車企都喊著要出海。但實際上過去兩年,出口數量增長最多的還是燃油車。

這個局面是由上文提過的國家分布決定的。

中國汽車出口最多的兩個國家俄羅斯、墨西哥,以及增長迅猛的中東地區(沙特、阿聯酋),基本主要是買燃油車。尤其是沙特,新能源車非常少。以上這四個國家加起來,去年從中國進口了大約160萬輛燃油車,占到了中國燃油車出口總量的四成多。

出海到這些國家,不用像造車新勢力那樣比拼電動化、智能化,只要把國內成熟的燃油車略作修改,結合當地市場合理定價,再做好售后服務,就可以了。

性價比是中國燃油車最大的標簽。

在中東,中國燃油車以便宜著稱。最暢銷的上汽MG5,起售價不到10萬元,遠低于同級別其他國家的車型。其他暢銷的中國車,售價基本都在10萬元上下。

智利銷量最大的細分市場是中型皮卡,中國的上汽大通T60在當地非常受歡迎,起售價不到16萬元,而同級別的日系車價格在20萬元以上。

俄羅斯人最喜歡的幾款中國車——哈弗初戀、瑞虎7、吉利博越Pro,都是經濟型車型。墨西哥賣得最好的幾款中國車,上汽名爵5、奇瑞Omoda、瑞虎4,價格也不貴。

綜合來看,中國燃油車在海外,主要還是卷價格,跟日系、韓系車搶市場,市場集中在俄羅斯、拉美、中東等國家和地區。在日系車占主導的東南亞、德系車占主導的歐洲,中國燃油車沒有太多機會。

然而,燃油車打不進去的市場,正是中國新能源車的機會。過去一年中國新能源車賣得最好的地區,正是歐洲和東南亞。其中英國、西班牙、菲律賓、泰國,都是中國汽車出口前十的國家。

新能源車是增量市場,存在彎道超車的機會。中國市場經過殘酷內卷,活下來能出海的品牌,在國外一般有較強的競爭優勢。不過在當前階段,中國新能源車在海外同樣是靠性價比。

比如在德國,上汽MG4賣18萬元,雖然比國內貴6萬元,但仍然比與MG4定位相似、在德國本土制造的大眾ID.3便宜10多萬元。之前上汽大眾在中國對國產ID.3降價,還引起德國消費者不滿,因為德國生產的賣30多萬元,中國產的只賣十幾萬元。

兩邊價格一對比,中國電動車出口的優勢一下就體現出來了。以至于,有一個德國經銷商從中國進口大眾品牌電動車,想兩邊倒騰賺差價,被德國大眾起訴了。

生產成本低,是中國電動車出海最大的優勢之一。同樣的車型,在中國生產,即便再加上關稅和運輸成本,出口之后的價格依然不貴。歐盟議會在一份情況簡報中稱,中國電動汽車價格比歐盟類似產品低20%。

這導致一個現象,一些跨國車企在中國生產的車當地賣不掉,就往海外賣,變成從中國出口了。

比如福特汽車,去年調整中國市場戰略,計劃將福特中國作為福特汽車“出口中心”的業務。不再跟中國車企卷,而是在中國生產、出口。前文提到的那位對價格戰感到害怕的福特汽車CEO,認為“中國作為出口基地非常重要,從中國出口燃油車和電動汽車非常賺錢。”

基于這樣的背景,中國汽車出口數量中,有一部分是由特斯拉、福特這樣的外資車企貢獻的。剔除掉這部分銷量,剩下的由中國自主品牌生產的汽車,才更能代表中國品牌的影響力。

車企出海實力大比拼

那么,哪些中國品牌的汽車,真正在國外賣得好?

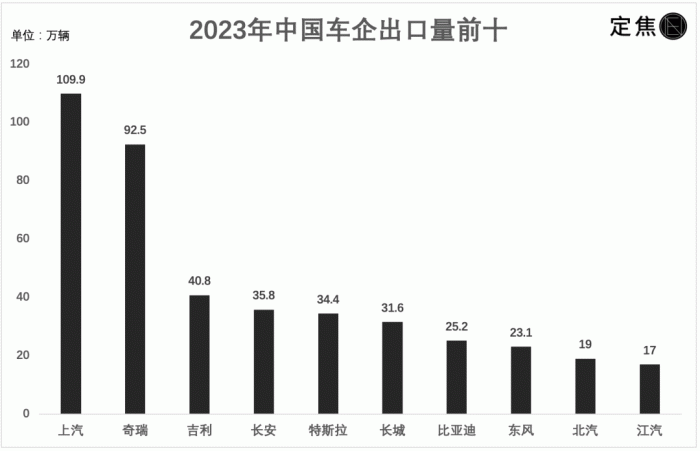

我們先看中汽協統計的這張圖:

數據來源 / 中國汽車工業協會

上汽和奇瑞,堪稱中國汽車出海雙雄,遠遠領先其他車企。剔除特斯拉之后,自主三強(吉利、長城、比亞迪)賣得不錯,長安一直是優勢選手。

上汽去年在海外賣了120.8萬輛(109.9萬輛出口,10.9萬輛當地生產),排在第一位。這120.8萬輛中,超過一半都是MG品牌貢獻的,有67.5萬輛。

MG品牌在海外很吃得開,尤其在歐洲,能排到英國、西班牙純電市場前三名。去年,MG品牌在英國賣了10.7萬輛,而中國出口到英國的汽車是21.4萬輛。英國能排在中國汽車出口第五大國家,就靠MG品牌。另外,在泰國、印度、巴西等市場,MG品牌也賣得不錯。

不過有一點要注意,MG并非土生土長的中國品牌,它由上汽從英國收購而來,后推出榮威、MG(名爵)兩個品牌系列產品。MG品牌原本在歐洲就有一定影響力,2019年恢復在歐洲銷售。

MG品牌之外,上汽在海外最能打的品牌是上汽通用五菱,去年賣了37.6萬輛。五菱主要賣往東南亞、南美、非洲等市場,主打性價比,其中在印度尼西亞的市占率僅次于豐田和本田。

奇瑞這兩年在海外表現亮眼,2023年翻了一倍超過90萬輛,出口在奇瑞總銷量中的占比,已經達到一半。從單一品牌角度來看,奇瑞是中國自主品牌出口第一名。

過去幾年國內對奇瑞唱衰的聲音比較多,它的國內銷量、新能源轉型,都開始明顯落后,誰知道它悄悄在海外打開了局面。

奇瑞在海外主要賣燃油車,瑞虎系列是主力出口車型,主打“量大實惠”。它的主要出口地,是俄羅斯、拉美、中東等地區。奇瑞的爆發,也是受益于這幾個市場的銷量增長。

奇瑞的增長勢頭還在延續。今年一季度,奇瑞出口25.3萬輛,超過上汽排在第一。

吉利和長城,公司體量差不多,在海外的銷量差距不大。

吉利主要深耕東盟、中東、非洲等新興市場,通過收購沃爾沃、寶騰汽車布局歐洲、東南亞,旗下的純電品牌極氪正在進入歐洲、中東等地。

長城在2022年發布“生態出海”戰略后,出海明顯加速,旗下五大品牌全部實現出海。按長城公布的數據,已經進入全球170多個多家和地區。今年一季度,長城海外市場的銷量已經占比三分之一。

中國車企去海外賺錢相對容易,不像在國內虧錢賺吆喝。比如長城,去年國內業務的毛利率是15.5%,國外高達26%。或許,車企在國內的利潤,都是相互卷沒的。

我們再重點看一下新能源。中國新能源車出口的主力是比亞迪和特斯拉。

比亞迪只賣新能源車,特斯拉只賣純電,二者去年分別從中國出口了25.2萬輛、34.4萬輛,加起來占了新能源車出口總量的一半。剩下的所有車企,包括“蔚小理”等造車新勢力,加起來出口了60.7萬輛。

這其中除去上汽的20多萬輛,吉利、長城再瓜分掉一些,留給其他車企的份額不多。“蔚小理”等新勢力的占比非常小。

海外很多國家的新能源轉型,跟國內一樣有一個逐步過渡的過程,早期吃到市場紅利的,還是那些傳統車企。蔚來出海歐洲,聲勢非常大,建了好多展廳,但車賣的不多;小鵬也是一樣,屬于雷聲大雨點小。兩家公司加起來,去年在海外也就賣了幾千輛。

新勢力中只有哪吒表現亮眼,去年在海外賣了1.6萬輛。在泰國,哪吒的電動車銷量僅次于比亞迪,排名第二。

不過,新勢力目前在海外銷量少,不是因為產品不過硬,而是產能、渠道、售后體系還沒搭建好。它們剛在國內站穩腳跟,出海還需要一些時間。至少在智能化方面,它們出海幾乎沒有對手。

一個例證是,理想目前沒有做海外市場,但有車販子私下把理想的車出口到中亞和中東。俄羅斯的富商巨賈、中東的土豪,很青睞理想L9。去年7月,就有200多輛理想的車被平行出口。

而隨著比亞迪全力推進出海業務,不排除未來中國新能源出海像國內一樣,呈現出比亞迪一家獨大的局面。

今年一季度,比亞迪出口汽車9.9萬輛,翻了1.3倍,而同期中國新能源出口總量為30.7萬輛,比亞迪貢獻近三分之一,超過特斯拉。中國車企在國內打不過比亞迪,出海也得面對比亞迪的炮火。

結語

放眼全球,沒有一個國家的汽車市場像中國這樣卷。而隨著中國汽車出海加速,海外也開始卷,并有了價格戰的苗頭。

國內某自主品牌的一位高管說,短短一年多,現在俄羅斯市場已經演變成一片“紅海”,眾多中國車企廝殺,競爭激烈程度堪比國內。

東南亞、拉美等地的情況也大同小異。在泰國,比亞迪、哪吒、長城打開市場后,埃安、長安、小鵬緊跟著進入市場;在墨西哥,上汽、江淮入局較早,去年比亞迪和長城在當地開售新能源車之后,哪吒也宣布要上市旗艦車型;在阿聯酋,去年比亞迪、極氪均已進入市場,還有一眾中國造車新勢力虎視眈眈。

打來打去,到最后中國車企只是換了個地方卷。尤其是新能源車,比較開放、有政策扶持、關稅壁壘較低的國家不多,導致中國車企出海出現扎堆現象。想長遠發展,還是要良性競爭,除了大力賣車,產品、服務、售后各方面都要做到位。