文|新零售商業評論 響馬

編輯|葛偉煒

消費者在海底撈“撈”的是菜,海底撈在消費者身上“撈”的是金。

近日,海底撈發布2023年度業績報告,去年海底撈整體收入為414.53億元人民幣,同比增長33.6%,凈利潤達到44.95億元,同比激增174.6%。

媒體直呼:“相較于海底撈2019年持續經營業務收入及凈利潤分別約人民幣249.4億元及人民幣25.6億元(剔除特海國際業務),海底撈在2023年的業績已經全面復蘇,在營收與凈利潤的指標上甚至超越了疫情前。”

強勢“撈金”的同時,海底撈卻呈現出越來越便宜的跡象。去年,海底撈人均消費水平為99.1元,跌破百元,已跌至近七年最低水平。

那么,問題來了,海底撈真的越來越便宜了?

01 離不開同行襯托

去年11月,微博母嬰大V“黃嘟嘟”和幾位寶媽吃了一頓海底撈,回來發了一個帖子:“話說海底撈今天好便宜,我們6個人吃了400元,沒想到人均不過百,太難得了。”

其實,海底撈不是第一次給消費者帶來“便宜”的印象,也不是“今天”才讓人感覺“便宜”。

從人均消費看,天風證券研究所梳理的數據顯示,2017年,海底撈一線城市人均消費為98.3元,二線城市為94.5元,三線及以下城市為92元。

再看海底撈2023年99.1元的整體人均消費,說其“跌至近七年最低水平”并不是虛妄之詞。

不過,99.1元的人均消費是不是便宜,不單要進行縱向比較,還要橫向比較,也就是要和同行比。

地點定位為“浙江省紹興市”,在美團上搜索關鍵詞“火鍋”,新零售商業評論發現,不少海鮮火鍋、牛肉火鍋、重慶火鍋、特色火鍋門店的人均消費逼近200元,其中3家海底撈分別以90元、93元、95元的人均消費排在靠后位置。

而靠前的火鍋品牌中,“湊湊火鍋”的人均消費為131元。

圖源美團

之所以要特別提到呷哺集團旗下高端火鍋品牌湊湊,是因為前段時間,湊湊因疑似菜品變相漲價而引發爭議。不少消費者反映,從今年2月起,湊湊火鍋鍋底價格出現明顯上漲,部分菜品價格也變得更貴。

但其實,湊湊的人均消費是先漲后降。根據呷哺集團過往發布的年報數據,2020年、2021年、2022年,湊湊的人均消費水平分別是137元、140.6元、150.9元,到了2023年,下降至142.3元。

相比于2022年,去年,湊湊的人均消費出現明顯下降,消費者卻并不買賬。年報數據顯示,湊湊去年營收同比增長15.89%至26.18億元,但其經營虧損同比下降95.84%至295.7萬元,同店銷售增長率為-9.7%。

消費者“用腳投票”,作為母公司,呷哺集團也只得接受。在最新公告中,呷哺集團承認湊湊還是賣貴了,相關解釋是:“消費的改變對湊湊相對較高的客單價定位影響較大,即使推出小份菜等措施,其客單價相對于市場內其他競爭對手而言仍然處于較高的水平。”

在湊湊等同行的襯托下,海底撈人均消費上的優勢也就容易理解了。值得注意的是,這種優勢不會停留于某一個方面,而是會疊加海底撈的產品和品牌影響力,進而吸引更多消費者前來——2023年,海底撈餐廳全年接待顧客近4億人次,較去年增加43.7%。

換言之,無論是對比往年還是部分同行,海底撈確實更便宜了,也吸引到了更多消費者。

02 翻臺率未破4

雖然更便宜了,但海底撈也付出了很大代價。從行業角度看,最明顯的代價是開店速度的急速放緩。

要知道,2020年,海底撈曾逆勢大舉開店,全年凈增530家門店,但很快引起強烈反應,翻臺率從2018年的5次/天降至2021年的3次/天,利潤和股價隨之出現“雙殺”。

本想“抄底”的海底撈不得不調整打法,2021年宣布關停300家左右經營不善的門店。近兩年,在開店速度上,海底撈一改此前的激進,變得相當謹慎。

據界面新聞報道,2022年,海底撈只新開了24家門店。2023年,僅新開9家門店,重啟26家前期關停的海底撈餐廳,關閉了32家,全年凈增3家。

開店速度大大放緩,有利于聚合更多資源,提升運營效率。

比如,在火鍋市場最重要的食材方面,海底撈提升供應鏈和屬地化采購。據媒體稱,2022年,海底撈在上海建設了智慧中央廚房,支撐江、浙、滬、皖四個省的門店菜直配供應,不僅加強了食材供應,還將原材料及易耗品占比拉低2.2個百分點,降至41.6%。

2023年,海底撈通過提升預制成品菜占比繼續壓縮原材料成本,上半年原材料成本占比進一步下降至40.7%。

食材成本下來了,菜品創新便有了更多余地。其中一個動作是權限的下放,從2023年初開始,海底撈的店長和大區可以根據本土化需求調整產品和服務。

年報數據顯示,2023年,海底撈推出全國性新品共29款,升級了13款全國性菜品。新開發或更新優化本地菜品超過300款,其中包括30多款特色鍋底,例如四川清油麻辣鍋、七彩土豆、一次吃全牛肉拼盤等點單率較高的本地菜品。

除了降低人均消費、壓縮食材成本、創新菜品,為了吸引更多消費者,海底撈還不停地“整活”。

令眾多網友印象深刻的是,2023年,演唱會風靡各地之時,海底撈部分門店順勢展開演唱會引流活動,在演唱會結束后安排大巴接送消費者,把“服務牌”打得明明白白。

另外,2023年11月,海底撈員工以“科目三”舞蹈的形式加強與消費者互動,相關視頻在社交網絡引發廣泛關注,為門店吸引了客流。

事實上,在前述“黃嘟嘟”的微博帖子下,當時不少網友留言稱“有跳舞的沒?”“昨天特地為了‘科目三’去了趟海底撈”“昨天海底撈,有個小哥全場轉圈,拿著音響跳”。

不難看出,海底撈不只是降低了人均消費,還打出一套“組合拳”。結果是,2021年、2022年3次/天的翻臺率,在2023年提升至3.8次/天。其中,950家門店翻臺率為3.9次/天。

然而,和審視人均消費一樣,把時間拉遠,我們發現,海底撈翻臺率從2020~2023年都沒能突破4次/天,離2019年的4.8次/天還有較遠距離。

個中原因,與近三四年疲軟的消費環境密切相關,但反過來看,海底撈要吸引更多消費者,要提升翻臺率,是不是要進一步拉低人均消費?能不能滿足消費者“沒有最便宜,只有更便宜”的心理?在行業內卷中,有沒有差異化創新來“刺激”消費者?

這些問題仍有待海底撈解答,相關背景是,“組合拳”已經打出來,要持續向上提升,哪怕只是一小點,都不是容易的事。

03 消費者教“做人”

一套“組合拳”打下來,整體而言,海底撈變得更便宜了,但從消費者的角度看,消費是一種個體行為,而每一位消費者的心理價位和購買力不同,對海底撈是否更便宜,自有不同的看法。

舉個例子,去年10月,有網友在社交平臺發帖,感嘆吃海底撈的成本越來越高。該網友稱,除了10元一位的小料費,還有8元一位的自助飲料費(酸梅湯),“加上鍋底,4個人還沒怎么吃,小200塊就沒有了”。

這個帖子引發一些網友共鳴,并引起媒體關注。面對媒體,海底撈客服回應稱,“小料屬于門店自主定價,不同地方可能不一樣”。她還表示,顧客入座時會詢問是否需要飲料,且告知價格,如果遇到服務員沒有提前告知飲料收費的情況,可以告知具體門店,會去核實。

不要小看網友的反饋,背后既體現出消費情緒,也體現了消費者對價格的敏感度,處理不好就有可能引起反彈。

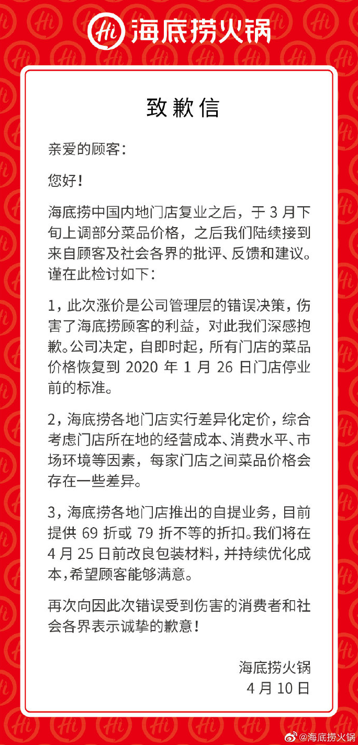

頗為典型的事件發生在2020年4月。當時,海底撈中國內地門店復工不久,其上調了部分菜品價格,隨后不斷接到消費者的“控訴”。

一位北京消費者發帖稱:“人均220+,血旺半份從16漲到23元,八小片;半份土豆片13元,合一片土豆1.5元,自助調料10塊錢一位;米飯7塊錢一碗;小酥肉50塊錢一盤,過分了啊……”

結果大家都知道了,事件逐漸發酵后,海底撈官方發布“致歉信”,決定“自即時起,所有門店的菜品價格恢復到2020年1月26日門店停業前的標準”。

圖源海底撈火鍋官方微博

與此同時,海底撈還表示,漲價是管理層的“錯誤決策”,“傷害了海底撈顧客的利益”。顯而易見,這是消費者在行使自己的權利,在教海底撈“做人”。

對海底撈而言,整體看,被教“做人”并非壞事,反而直接了解到消費趨勢的變化,可以據此做出相應調整。

紅餐大數據顯示,從2023年全國火鍋品牌人均消費價位占比分布看,人均消費價位在120元及以上的火鍋品牌不到一成,90~120元價位的占比卻有22.9%。

海底撈去年99.1元的人均消費,能助力其承接更多的消費需求,而湊湊同期142.3元的人均消費,只能在不到一成的市場里拼命卷了。

如今發布年報,同為高端火鍋品牌,海底撈“開香檳”,湊湊及其母公司呷哺集團只能“飲苦酒”。

差別為何如此之大?上述分析和“致歉信”說明,不是海底撈管理層多么高明,而是印證了一句話——在當下這個供遠大于求的火鍋市場,充分尊重消費者主權,僅此而已。

參考資料:

1.《海底撈2023年營收凈利超疫情前,但人均消費跌破百元》,界面新聞

2.《連續三年虧損!呷哺集團承認湊湊賣貴了,放緩開拓下沉市場》,南都·灣財社

3.《被吐槽越來越貴,海底撈回應》,上游新聞

4.《2023年賺了44億的海底撈,日子并沒有那么好過》,源媒匯