文|毒眸

陳丹青曾評價萬瑪才旦:“萬瑪才旦以他難以捉摸而充滿人文意識的才華,令人對今日藏地的文藝活力,刮目相看。”

三十多歲半路出家從事電影制作的萬瑪才旦,創作了17部電影作品,大多取得了不錯的成績。2005年的《靜靜的嘛呢石》,拿下了金雞獎最佳導演處女作獎;2015年的《塔洛》入圍威尼斯國際電影節地平線單元,贏得金馬最佳改編劇本獎;2018年,憑借《撞死了一只羊》再度入圍威尼斯國際電影節地平線單元,并奪得最佳劇本獎。

(《靜靜的嘛呢石》《塔洛》《撞死了一只羊》(圖源:豆瓣)

(《靜靜的嘛呢石》《塔洛》《撞死了一只羊》(圖源:豆瓣)

自《靜靜的嘛呢石》開始,萬瑪才旦作為“藏地新浪潮”的領軍人物,為中國電影開拓出一方從未有過的新天地。他在小說和電影的創作中相互補給,將藏族文化的超現實夢境與民族性思考袒露在大眾面前,在他的帶領和提攜下,一批藏族創作者陸續產出極具特色的作品,詮釋著新式藏地電影。

不少影迷在萬瑪才旦的電影豆瓣短評里,這樣評價他:“距離三大主競賽單元最近的導演”、“繼續拍下去就能進主競賽了”。

就在萬瑪才旦一步步靠近大眾期待的那個目標時,噩耗傳來——2023年5月,萬瑪才旦逝世。

如今,他留給大眾的遺作僅有《陌生人》和《雪豹》兩部,那部在多次采訪中反復提及,想要拍出來的《永恒的一天》終究沒有機會面世。

(《陌生人》《雪豹》(圖源:豆瓣)

在萬瑪才旦離世近一年之際,恰逢《雪豹》上映,謹以此文追憶萬瑪才旦的才情與才能,嘆息他的珍貴與不易。

文化基因

萬瑪才旦電影看似文藝的故事里,總是藏著巨大的沖突。

《雪豹》里,面對闖入羊圈的雪豹,老一輩牧民和新一代牧民因信仰思想發生沖突,藏地人和執法者因為法律規則發生沖突;《氣球》里,面對尚未出生的孩子,男人堅信是父親轉世,不允許女人墮胎;《撞死一只羊》里,在康巴人“有仇必報”的祖輩規訓前,殺手金巴和卡車司機金巴陷入救贖與殺戮的糾纏。

(《雪豹》(圖源:微博)

這些沖突始終圍繞一點:傳統的藏區生活與現代文明的沖擊。當世代遵從的藏地信仰在遭到外界現代文明的沖擊時,藏地人表現出了慌張、失落與迷茫。這種復雜的情感大多來自于萬瑪才旦自身的經歷,從小接受藏地文化教育的他,長大之后接觸了新鮮事物,生活環境的改變顛覆了他此前對信仰的看法。

在青海省安多藏區長大的萬瑪才旦,童年基本都是在草原和山峰放羊度過,可即便孤獨與貧瘠,爺爺也會偏愛他,因為他相信萬瑪才旦是自己小兒子的轉世。正如萬瑪才旦在電影《氣球》里刻畫的那位堅信命運輪回的老人一樣,這和萬瑪才旦自身的經歷相吻合。后來,萬瑪才旦在縣城上學,課本上的唯物主義與他自小接觸靈魂轉世等宗教信仰有了矛盾。

(萬瑪才旦(圖源:微博)

在一次采訪中,萬瑪才旦曾回顧了他與藏地的關系,“你從小在那樣一個文化環境里成長,你天然會相信這些東西。但當你離開了那個文化語境,接受另一種知識體系、另一個世界觀,你就會有對自身文化的反觀或者反思。”

關于信仰與生活的討論,在萬瑪才旦的出道作《靜靜的嘛呢石》中體現最為具體。影片中,小喇嘛在世俗生活和宗教生活里來回游蕩,《西游記》、港片電影等現代文明產物讓他癡迷,可“喇嘛”身份讓他必須在佛經寺廟中生活。

收音機、電影院、連環畫開始進入萬瑪才旦的生活,他接觸到了外面的世界,現代媒介帶來的文化傳播,啟發了萬瑪才旦之后的文藝之路,與此同時,他也意識到一些東西正在他的生活中消失。

據萬瑪才旦回憶,自己年少時,村中會請防雹師舉辦降神儀式,為村里的莊稼驅逐壞天氣。電影《最后的防雹師》,萬瑪才旦記錄了新老兩代人用古老法事與高效科技進行的除雹活動,傳統與科學之間的較量呈現出藏地人的身份困境與文化迷茫。

除了這些文化沖突,萬瑪才旦在電影里還記錄著一些正在消失的藏地傳統文化符號。比如,《尋找智美更登》里失傳的藏戲,《老狗》里隨意販賣的藏獒。而形成強烈對比的是,在萬瑪才旦的電影里,現代科技總會強勢地滲入。《氣球》里,牧民念叨摩托車替代了馬;《雪豹》里,喇嘛經常背著照相機拍攝雪豹。

(《氣球》(圖源:微博)

電影學者徐楓曾評價道,“萬瑪才旦所有影片都面臨著一場異常深刻的文化滲透、文化爭執與文化糾纏。”

“藏地新浪潮”

成為導演之前,萬瑪才旦當過小學教師、政府公務員。但他早就有一個文學夢,為了離自己的夢想更近一些,他選擇了辭職讀研。也是這個決定讓他意外走上了導演之路。在讀研究生期間,無意中接受了一個基金會的資助,于是33歲的他申請去北京電影學院學習電影。

也正是在北京學習的這段經歷,讓萬瑪才旦接觸了大量的電影。他在出租房里,每天拉片學習各種影片,從法國新浪潮到好萊塢電影,了解到了各種電影類型。學習的過程中,萬瑪才旦接觸到了伊朗導演阿巴斯的作品,其作品中的紀實風格讓萬瑪才旦找到了創作的方向。

同伊朗電影在世界電影的處境一樣,藏地電影長期以來作為小眾文化,面臨刻板的文化誤解與文化偏見,外界對于藏地文化的呈現會有奇觀化期待,而這種消費意識對藏地文化的發揚有著一定的傷害。

2002年,萬瑪才旦創作了短片《靜靜的嘛呢石》。影片風格參照了阿巴斯的紀實風格,獲得了北京電影學院首屆“金字獎”優秀影片獎。此后,根據該短片拍攝的同名長片,讓萬瑪才旦獲得上海國際電影節亞洲新人獎最佳導演獎。萬瑪才旦成功的“試驗品”為藏地電影注入新的思考方向,也為中國電影帶來了更強的民族性與多元性。

(《靜靜的嘛呢石》(圖源:微博)

敘事之外,萬瑪才旦也在創造一種獨屬于藏地文化的風格:用寓言式的邏輯來呈現藏族文化色彩,用迷幻影像重塑藏族文化氛圍。這種用現代主義精神改造藏地電影固有藝術風格的行為,被外界視為萬瑪才旦開創“藏地新浪潮”的標志。

而這種帶有超現實主義的作者風格來自于萬瑪才旦另一重身份——作家。在體制內工作時,萬瑪才旦創作了多篇小說,發表于《西藏文學》《西藏文藝》等報刊雜志上,藏地的生活經歷構筑了他另一重抽象世界的想象。萬瑪才旦的小說,大多詮釋藏族社會的精神和信仰,人物身上帶著渾然天成的質樸和魔幻。

藏族作家扎西達娃曾表示,藏地的高海拔缺氧環境,會讓那里的人產生一些幻覺,古代藏地文學作品里,幻想成分很強。

藏地與拉美的魔幻現實有一些接近之處,獨特的生存環境促使藏地作家的作品中大多呈現出一種超現實主義風格。萬瑪才旦的作品大多為自編自導,取自自己小說或者其它藏族小說,在他的電影里,超現實的夢境虛幻感經常發生。比如,《氣球》大兒子身上剝落的痣,《雪豹》里雪豹喇嘛和雪豹互換視角。

(《雪豹》(圖源:豆瓣)

這種作品風格,得益于萬瑪才旦從電影和小說之中尋求到了一種平衡,而寓言體故事給予了文本開放性與模糊性,這種敘事空間給了電影創作更多的可能。

萬瑪才旦生前曾對毒眸提到這種文本改編過程,“小說文本到劇本文本的改編過程中,需要舍棄很多東西,有些是電影化的,有些是文學化的,小說里面很多東西需要通過只言片語或者旁白來完成,而電影化的時候,其實不太喜歡旁白的東西,就需要想辦法讓文學的東西轉化成電影的東西。”

這種融合讓萬瑪才旦的作品呈現出獨特性,他能在小說和電影的互相汲取間達成一種文學共同性。扎西達娃曾稱贊道,“萬瑪才旦創造了藏民族的電影和小說雙子座的高峰”。

電影人的使命

2017年底,萬瑪才旦將生活的重心從北京搬回了西寧,他的生活開始變得忙碌起來。一方面他繼續進行著個人創作,另一方面許多藏地電影新人會將自己的作品遞到他的面前。

在自己創作之余,他還監制了25部電影,除此之外還擔任了《歌者》《一個和四個》的制片人。

(《歌者》《一個和四個》(圖源:豆瓣)

在萬瑪才旦的鼓勵和提攜下,越來越多的藏地人才出現在影壇,擴大著藏地電影市場影響力。

曾在《靜靜的嘛呢石》《尋找智美更登》擔任美術設計的松太加,其作品《阿拉姜色》獲得上海國際電影節評委會大獎;《塔洛》的執行導演拉華加,其作品《旺扎的雨靴》在First影展拿到最佳導演獎;其子久美成列的《一個和四個》曾入圍東京國際電影節主競賽單元。

(《阿拉姜色》(圖源:微博)

巴黎國立東方語言與文明研究所藏語文學教授弗朗索瓦茲接受《紐約時報中文網》采訪時提到,“萬瑪才旦從無到有創建了一個處于萌芽狀態的西藏電影圈。”

萬瑪才旦帶領的藏族導演,共同面對著藏地電影的生存困境。而在藏地電影原本狹窄的市場空間里,他們操作著帶有濃重作者氣息的藝術片,在商業市場規則前,他們面臨相對其他創作者更艱難的處境。

面對這種處境,萬瑪才旦表現得很清醒,“我覺得電影創作就是一個通過定位來做的事情,有點像產品,所謂的藝術電影其實也是一個產品,它對觀眾有一個定位,商業電影對觀眾也有一個定位,會更仔細地分析它的觀眾怎么才能達到一個基數很大的層面,所以電影不可能是一個很純粹的創作。”

這種冷靜背后有種悲觀的審慎,他清楚整個市場規則下利益博弈與藝術表達的困難,很多時候創作者的行為更像是一場修行,“作為一個電影創作者,你的基本修行就是要了解電影,你要知道你拍的是什么東西,這個很重要。”在電影《氣球》的豆瓣短評區,一條高贊短評也在呼應他的自洽,“內地極少數幾個知道自己要拍什么在拍什么的導演。”

(《氣球》(圖源:微博)

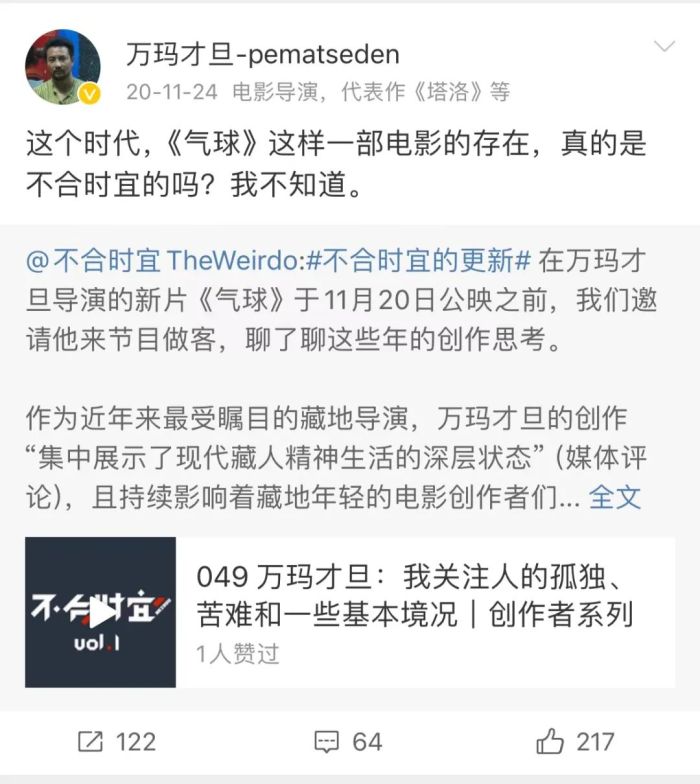

面對藏地電影和文藝電影的雙重困境,萬瑪才旦縱然悲觀,卻從未放棄努力。《氣球》《撞死一只羊》上映時,他都在不遺余力地宣傳,在微博等社交平臺,呼吁為電影增多排片。

《氣球》上映時,面對1%的排片,萬瑪才旦發了一條微博,“這個時代,《氣球》這樣一部電影的存在,真的是不合時宜的嗎?我不知道。”這種尷尬的處境,在他離世后改變甚少。4月3日電影《雪豹》首映當天,排片僅為0.4%。

在萬瑪才旦離世前,他剛結束電影《陌生人》的拍攝,之后便立馬投身于北京國際電影節的活動,推薦新人的作品。無論是作為電影人,還是藏地人,各種身份標簽下,萬瑪才旦始終有一種責任感,這種殫精竭慮的奉獻,也讓他的離去顯得更加可惜可嘆。

在《撞死一只羊》的片尾,收錄了一句藏族諺語:“如果我告訴你我的夢,也許你會遺忘它;如果我讓你進入我的夢,那也會成為你的夢。”電影,應該就是萬瑪才旦留給影迷們最后的夢了。