界面新聞記者 | 馬悅然

界面新聞編輯 | 張慧 楊悅

市場對商業火箭運力的渴求,從未如此強烈過。

“你這火箭,有沒有可能一周給我打一發?”3月的北京乍暖還寒,坐在辦公桌對面的客戶向姚頌拋出了這個問題。

這一刻,作為東方空間(山東)科技有限公司(下稱東方空間)聯席CEO的姚頌真切感受到,國內商業航天應用到了要爆發的時刻了。“市場對火箭發射能力的渴求,就像當今人工智能對于算力的渴求。”

這位2021年從AI芯片跨界到航天領域的創業者,對中國商業火箭的前景也因此變得更加篤定。他預計,到2025年,國內商業火箭發射能力將達到去年的3-4倍。

東方空間是新近崛起的一家民營火箭發射公司。今年1月11日,它剛完成“引力一號”運載火箭的發射,將云遙一號18-20星共三顆衛星送入預定軌道,創下全球最大固體運載火箭、中國運力最大民商運載火箭等多項紀錄。

目前在中國,像東方空間這樣的民營火箭公司,還有藍箭航天、星際榮耀、天兵科技、中科宇航、星河動力等超過20家。

現在,它們正在合力將中國的商業火箭發展帶到第三階段——一個衛星互聯網大規模組網發射需求爆發的階段。在這個階段,商業火箭發射總量將實現可預期的翻倍式提升:發射頻次增加,單次運載能力將更大,主流火箭公司們也將從固體賽道,逐漸轉向可重復使用的液體火箭賽道。

在前方等待它們的,是一個超萬億的巨大市場。艾媒咨詢預估,2024年商業航天市場規模約達2.34萬億元。業內普遍預計,中國低軌衛星互聯網星座(中國星網)將于今年6月底開始發射。這被外界期待多年的“中國版星鏈”,將建立上萬顆衛星組成的網絡。上海也于去年提出打造低軌寬頻多媒體衛星“G60 星鏈”,擬布局1.2萬顆衛星組成的組網。這些星座一旦開建,將直接拉升火箭運力的需求。

對此,姚頌與行業內其他商業航天從業者們有個一致的判斷:中國火箭運載能力遠遠跟不上未來衛星的建設,以目前固體火箭的運載能力和發射頻次,火箭已經不夠用了。

在任何一個國家,航天事業都是國之大計。航天工業的強弱,是衡量一個國家經濟、科技水平和國防實力的重要標志之一。2023下半年起,國家層面開始大力支持商業航天發展。去年底的中央經濟工作會議首次提及商業航天;今年,商業航天首次被寫入政府工作報告。這些都為行業按下了“加速鍵”。

作為以市場為主導、以盈利為目的的商業航天,是航天工業的一股新生力量,它們當中已經有多家成為獨角獸企業,成為眼下炙手可熱的投資標的。

這個風口的起點,是在十年前的2014年。在那一年,國務院及多個部委相繼出臺支持商業航天產業發展的政策,并明確鼓勵民營企業發展商業航天。

2015年6月,在北京市東南角的亦莊地區,曾先后就職于匯豐銀行、西班牙桑坦德銀行的張昌武,與中國衛星發射測控系統部原高級工程師王建蒙,以及曾在歐洲航天局工作多年的吳樹范一起,成立了藍箭航天。

次年,翎客航天、零壹空間、星際榮耀等民營火箭企業,也相繼成立。

當時商業航天政策剛剛解放,沒有發射需求,行業商業化模式并不明確,企業能找到的典范只有SpaceX。“第一批企業的發展路徑主要是參照SpaceX,愿意去講長期創新、顛覆性技術的故事。“姚頌說。

2002年,在美國洛杉磯郊區埃爾塞貢多格蘭大道東1310號的一間舊倉庫內,經過幾次創業然后出售套現成為億萬富翁的埃隆·馬斯克成立了SpaceX。20多年后,它已成為全球商業航天領域的燈塔式企業,成功開發可部分重復使用的獵鷹1號和獵鷹9號運載火箭,并實現了全球首次商業載人發射。今年3月,SpaceX發射了149批、23顆星鏈衛星,至此,其星鏈發射總數目達到了6077顆。

藍箭航天就是受到SpaceX啟發的創業者之一。它最初進行了固體火箭“朱雀一號”的研發,但張昌武認為這只是敲開商業航天大門的敲門磚,公司真正的重頭戲是液體運載火箭。

根據發動機使用的燃料不同,火箭可分為固體火箭和液體火箭。固體火箭具備可靠性高、發射操作簡單等特點,但比沖小、推力不易控制,不可回收重復利用。

液體火箭則具備比沖高、推力可調、可多次啟動等優點,在成本、燃料消耗和可重復使用方面都具備優勢。

2018年10月底,固體運載火箭“朱雀一號” 首發,遺憾未能按計劃入軌。

之后,藍箭航天干脆完全放棄了固體火箭賽道,只做液體火箭“朱雀二號”的研發。該火箭采用液氧甲烷發動機,技術路線和SpaceX星艦的猛禽火箭發動機一樣。重約5000噸的星艦,是有史以來最大的可重復使用飛行器,馬斯克希望依靠它實現火星夢。

2022年12月14日,“朱雀二號”在酒泉衛星發射中心首飛,未能進入預定軌道,連帶損失了它所攜帶的14顆商業衛星。七個多月后,“朱雀二號”二次試飛,順利入軌,終于成為全球首枚發射成功的液氧甲烷運載火箭。

在藍箭航天不斷試錯的過程中,和它同時期成立的多家火箭企業,則沒有這么幸運。它們逐漸沒了聲音。

成立于2012年8月的馭龍航天創始人盧馭龍,曾提出宏偉的“太空探索計劃”,如今已銷聲匿跡;創辦于2014年的翎客航天,公司官方微信公號發布停滯在2022年;零壹空間自2019年火箭發射失敗后,目前已基本放棄火箭整箭業務,轉而專注做五大神獸系列火箭技術產品。

這些前面趟路的公司,雖遇挫折,但從政策、人才、技術路線、投資者的教育認知等方面,對行業起了很大的推動作用。在它們之后,多家新的獨角獸們開始入場。

2018年2月,從中國運載火箭技術研究院(下稱航天一院)辭職的劉百奇,聯合有著十余年航天型號研制與戰略管理經驗的夏東坤,也在北京亦莊創立了星河動力。按照北京商業航天產業“南箭北星”的戰略布局,亦莊地區成為了多家火箭企業的集聚地。

這也掀起了中國商業航天的第二波創業潮。

當年12月,曾任中國首型固體運載火箭長征十一號、首型空射運載火箭首任總指揮的楊毅強,離開了國家隊,創辦了中科宇航。它也是國內首家混合所有制商業航天火箭企業。

翌年4月,原擔任藍箭航天CTO的康永來,在“朱雀一號”發射失敗后離開了藍箭航天,創辦了天兵科技。他曾是航天一院一部總體室主任。

2020年6月,同為“國家隊”出身的布向偉、魏凱等航天人成立了東方空間。布向偉碩士畢業于航天一院,曾任長征十一號火箭結構總體設計師,魏凱則是長征十一號運載火箭的項目辦主任。2021年,畢業于清華大學電子工程系的姚頌正式加入東方空間,成為公司聯席CEO,負責公司戰略、組織、管理等方面工作。

姚頌曾聯合創立芯片企業深鑒科技,并兼任經緯中國風險合伙人。當時,經緯中國投資了多個商業航天項目,這讓他對此產生了濃厚興趣。這個“星辰大海”的領域,最終吸引他跨界進入。

“自2020年起,中國商業火箭開啟了第二階段。”姚頌說。這是一個有明確或潛在客戶的階段。在此之前的2019年下半年,中國以國網星座向國際電聯申報了12992顆衛星發射規劃,該星座計劃與馬斯克的星鏈類似,構成中國版的衛星互聯網。

新興火箭企業們也開始形成共識。太前沿的技術路徑短期內不具備真正的發射能力,更需要運用好原有的技術堆棧、供應鏈等,才能快速建立真正的發射能力。

因此,這些企業優先選擇發射難度較低的固體火箭。

這以星河動力、中科宇航、東方空間為代表。

2020-2023年,星河動力谷神星一號運載火箭連續八次發射成功,發射間隔期從一年縮短至數月,再至半月。這款固體火箭,也成為目前國內民營首款啟動高密度發射的箭型。

2022年7月,中科宇航自主研發的“力箭一號”固體運載成功首飛,去年再度發射成功將26顆衛星送入軌道,創下了中國一箭多星發射的新紀錄。

在資本市場上,這些新興企業開始獲得青睞。

2022年6月,中科宇航宣布遷入廣州市南沙區,成為南沙乃至廣州首家商業航天獨角獸企業。

今年1月底,隨著近6億元的融資落地,東方空間的融資估值已約達60億元,成為一只“準獨角獸”企業。其投資方中不乏經緯創投、紅杉中國、山行資本、民銀國際、米哈游、星翰資本等“大佬”。

《2023中國隱形獨角獸500強發展報告》顯示,天兵科技以62億元的估值位居2023中國隱形獨角獸企業第10位。當年,星河動力則入選胡潤研究院發布的《2023全球獨角獸榜》,估值在10億美元以上。

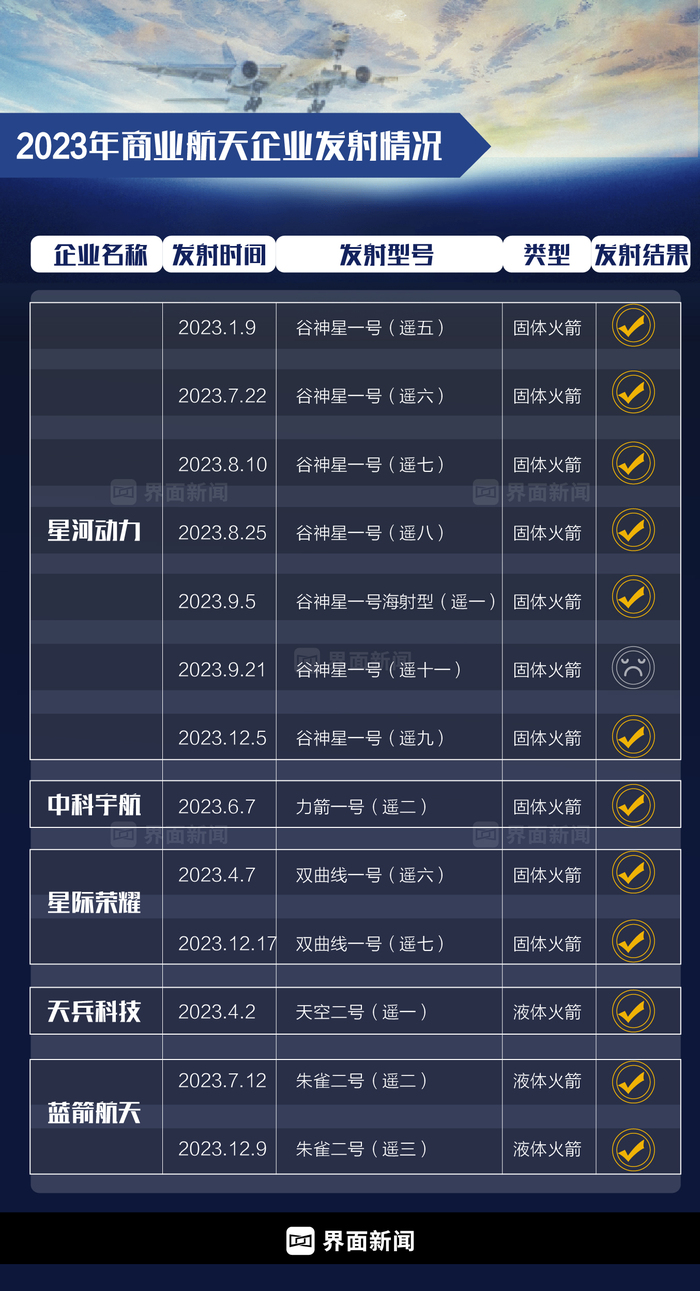

在新興企業的推動下,去年中國民營火箭企業共發射13次,同比增長1.6倍,創下中國商業航天自發展以來的新紀錄。

至此,中國商業航天已經走過了十年歷程,走過了蹣跚學步的階段,開始有了爭奪未來空天話語權的底氣。

“2023年是中國商業航天發展的真正元年。”姚頌如此評價道。這也是他口中的商業航天第三階段的起點。如果說行業最初的兩個階段要解決的最關鍵問題是能否入軌,那第三階段最重要的就是發射服務是否滿足需求。中科宇航技術總監廉潔也因此將當前階段稱為“走進應用牽引、市場主導的2.0時代。”

據界面新聞不完全統計,目前國內12家民營火箭企業代表中,一半成立于2018年以前,其中有兩家火箭成功入軌;另一半成立于近五年,三分之二已成功發射火箭。

新興商業航天企業,站在了前輩的肩膀上,很多人員來源于早期商業航天企業的人才溢出。“在技術選擇上,它們盡可能地規避了發生過的問題,在一定程度加快了進度。”星際榮耀副總經理季海波對界面新聞說。

屬于老牌民營火箭企業的星際榮耀,曾經歷過三次發射失利,終于去年獲得成功。其固體型號近兩次發射的SQX—1 Y6、Y7均獲成功,液體型號SQX-2Y也成功實現了1:1箭體的垂直起降(VTVL)和免維護條件下的重復使用飛行。

固體型號的三次失利對星際榮耀的影響較大,一定程度上打亂了其發展節奏,骨干、市場也有一定的流失。但好在其及時做了相應的戰略調整。

“固體火箭的失利雖然拖慢了液體火箭研發的節奏,但整體進度可控。”季海波說。

液體火箭是商業航天第三階段競爭的重點。因為這是解決未來運力瓶頸的關鍵。業內普遍預計,未來兩年,中國民營液體火箭將迎來集中發射。

星際榮耀的液體可重復使用火箭還在打磨中,預計2025年首飛,但已簽署了星網發射、貨運飛船發射的意向合同。

要實現火箭可回收,液體燃料是繞不過去的技術選擇。

研報數據指出,目前中國民營航天企業每公斤發射成本超過1.5萬美元,是SpaceX獵鷹9號發射成本的5倍。實現一級火箭回收,是降成本的重要途徑。

一旦實現可回收,衛星的成本和火箭運力都會實現飛躍提升。

按下SpaceX發展加速鍵的,就是可重復使用的火箭獵鷹9號。該火箭發射成功后,SpaceX逐步盈利,擁有了足夠的資金投資星艦的發展,進一步拉大了SpaceX和其他商業航天企業的距離。

“但中國商業航天要實現可回收,還有很多路要走。”中科宇航技術總監廉潔對界面新聞表示。

中國和美國的商業航天差距在10年以上。如果中國民營火箭可以在2025年做成可回收,僅相當于馬斯克2015年完成的工作。

可重復火箭技術不是一次性火箭技術與可重復使用技術的單純疊加。當前,國內相關驗證在回收規模、回收高度與速度、回收力與熱環境方面,仍與美國存在代差。

“如何實現可重復使用火箭結構輕、高耐熱、響應快、易維護,突破其背后蘊含的核心科學與技術問題尤為重要。”廉潔稱。

液體火箭燃料主要包括液氧煤油、液氧液氫和液氧甲烷等。液氧煤油和液氧甲烷是兩條相對主流的路線。

對于液體火箭技術路徑的選擇,新興企業們不再執著于跟隨SpaceX的液氧甲烷,而開始傾向于液氧煤油技術,認為它成熟度更高,國內供應鏈及人才團隊更完整。

2023年4月,天兵科技的“天龍二號”遙一運載火箭發射成功,成為國內商業航天首個成功入軌的液體運載火箭。該款中型運載火箭即采用了液氧煤油為燃料。

星河動力正在研制的液體火箭“智神星一號”,以及東方空間的“引力二號”,燃料也均為液氧煤油。

除了關注可回收,中國商業航天火箭也在越做越大。

行業統計數據顯示,火箭的運載能力每提升一倍,平均成本能夠下降20%左右。

去年,中國航天實現了67次發射,美國實現116次發射,發射次數差距不到一半,但是發射載荷只有美國的12%。

當前,國內很多一次性發射火箭的運載能力相對小,發射成本也就相對高。

作為國內最大固體商業火箭,東方空間的 “引力一號”的近地軌道運載能力為6.5噸。“客戶認為還是太小。”這是姚頌接收的反饋信息。與之相比較,SpaceX獵鷹9號的近地軌道運載能力達到了22.8噸。

對于可重復使用的火箭而言,它們不僅要將載荷送上太空,還需要將自身降落到地面,存在較大的運力損失。如果火箭運載能力低,即使實現回收也無法實現低成本。

因此,擁有十幾噸甚至幾十噸運載能力的低成本火箭,才能在未來市場上擁有更強的競爭力。

衛星行業在期待火箭發射的頻次大幅提升,但火箭公司有另外的擔憂:發射場地不夠。

目前,民營火箭公司的發射,大多使用國家航天發射場,資源緊缺,獲得不易。“這也造成部分企業的火箭,很難按最初向外宣稱的時間發射。”姚頌說。

中國首個商業航天發射場——海南國際商業航天發射中心,一號工位已建成,二號工位仍正在建設中,預計2024年竣工。據《新聞聯播》4月報道,多家國內頭部商業航天企業已經開始排隊等發射。

季海波提供給界面新聞的數據顯示,今年國內商業航天的發射將超過20次,已經占到了整個國家發射計劃的1/3到1/4,2025-2026年,按照各商業航天企業的發展規劃,發射次數綜合將有可能超過國家隊。

除了技術、發射場因素外,商業火箭最關心的還是資金和盈利問題。

2023年,中國商業航天領域共發生九起融資事件,較往年減少。“近兩年的行業融資明顯在回歸理性。”廉潔覺得,進入商業航天的門檻在變高。

投資人開始更關注公司的盈利問題,但商業火箭公司如何能實現規模化發射、取得規模化收入,是未來的大難題。當下,中國沒有一家商業航天企業實現了盈利。現有模式下,發射或只是能維持公司現金流和入軌上的聲量。

近年來,商業航天出臺了較多的支持政策,但多為補貼,比如保險補貼、廠房補貼等。“這些資金相對火箭企業海量的研發投入來說,杯水車薪。”季海波希望,國家政策層面應加大政府采購的支持力度,實現破局。

回溯SpaceX的歷史,在SpaceX公司獵鷹1號火箭連續三次失敗瀕臨破產之際,NASA用價值12億美元的超大訂單“救了”SpaceX。

當前,國內商業航天對外資準入也仍有一定限制,客觀上出現了內資大量投資SpaceX而外資不能投國內的商業航天企業這一不對稱現象。“如果這一限制條件能夠適度放開,將更有利于在國際市場上公平競爭。”季海波稱。

今年3月31日,新浪科技發文稱,淘寶將聯合商業航天企業箭元科技,啟動了一項利用低軌道可重復使用運載火箭技術運送快遞包裹的研究項目。“火箭送快遞,是愚人節玩笑還是玩真的?”不少網友發出疑問。

“很多偉大的事情,最初看起來是個笑話。”4月1日愚人節當天,淘寶在官方微博上進行了回應。

但是,當商業航天與普通人的生活有了交織,這種想象也許就不會只是一個愚人節笑話了。