文|動脈網

暫時先拋開技術創新和一二級市場的風云變化,走向基層往下看,我們在醫療領域還能看到什么?一大典型現象當然是塞滿大街小巷的藥店,據悉,在很多一線城市,一條不到百米的街道往往開著5到7家藥店,這已成為標配。

而在另一邊,醫療連鎖機構的“交換更替”也在同步進行。據行業人士透露,“在一些人流量比較大的地方,個別位置比較好的門店會常常處于裝修和重整中,它最開始可能是一個醫美機構,半年后又會換成一家康復中心,然后又會變成口腔診所、眼科機構、心理咨詢中心等。”

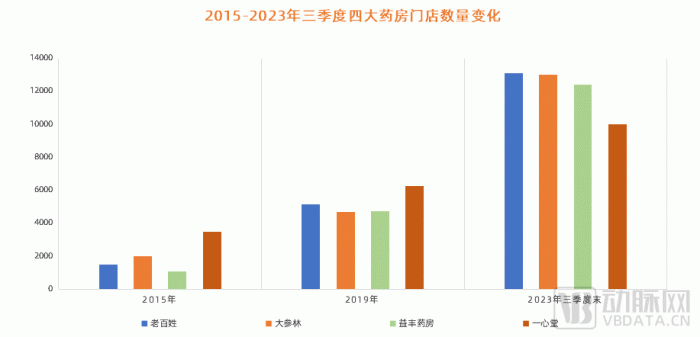

而在這兩大典型現象背后,其實就是當前連鎖醫療機構的“生存現狀”:一邊是搶奪市場份額的瘋狂擴張,另一邊則是迫于經濟增長壓力的收縮與轉型。以連鎖藥房為例,根據年報數據,2023年前三季度,以益豐藥房、老百姓、大參林、一心堂為代表的“四大藥房”共新增門店8114家,而與此同時,連鎖藥房關店數量也在這一年創下新高,全年共有近千家門店關閉。

事實上這并非個例,在醫美、口腔、眼科、中醫、康復、體檢等連鎖醫療服務領域,擴張潮和倒閉潮也在同時上演。那么,這到底是連鎖醫療行業發展的常態?還是說行業正處于關鍵時期,即將決出勝負?這值得深究。

跑馬圈地,爭奪“一哥”

近一兩年,即使面臨市場寒冬,連鎖醫療機構的擴張仍是愈演愈烈。

以藥店為例,我國目前雖然已經進入“萬店時代”,連鎖率逼近60%,但并沒有因此停下腳步,當前仍處于“跑馬圈地”的關鍵階段。以老百姓為例,其2024年計劃開店3500家;益豐藥房則表示,未來三年將開設3900家門店,且不包含加盟店;健之佳雖未明確2024年門店拓展計劃,但根據過往3年情況,預計2024年門店新增數量將不低于1000家。

圖1. 2015-2023年三季度四大藥房門店數量變化(數據來源:年報)

近年來備受關注的中醫館同樣如此。根據國家衛健委發布的《2022年全國衛生健康統計公報》,截至2022年底,全國共有中醫館5.4萬家,比2019年增加了1.2萬家,增長率為28.6%。其中榕樹家是典型代表,截止2023年6月30日,榕樹家在官方平臺宣布已在全國落地1200家榕樹家中醫診所,并仍在繼續籌建。

當然,口腔診所也在“遍地開花”。據醫涯DSO團隊歷經2個多月的數據整理,截止2022年底,中國口腔醫療機構總數已突破12萬家,較2021年新增30671家,包括維樂口腔、泰康拜博口腔、美奧口腔、歡樂口腔等連鎖口腔診所當前都已進入“百店時代”。

那么,在連鎖醫療機構瘋狂擴張的背后,原因到底是什么呢?

這得拆分成兩方面來看,首先當然是政策推動,主要是院外市場釋放的巨大紅利以及基層醫療的加速覆蓋。以藥店為例,隨著近些年“醫藥分開”綜合配套改革措施的推進,越來越多的處方藥品外流,這在一定程度上推動了零售藥店的發展。而在基層醫療方面,2022年4月,十部委聯合發文,到2025年,基層中醫館將實現100%全覆蓋,這意味著上萬家中醫館將在未來三年快速崛起。

政策之外,行業“一哥”之爭當前也已進入沖刺階段。眾所周知,規模化是連鎖經營的核心內容,只有走到行業前列,才能從激烈的市場競爭中分到一部分“蛋糕”,因此開店將會是連鎖醫療機構永恒的主題。對此,有專業投資人談道,“在一些連鎖醫療領域,現階段的市場競爭相對開放,所以大家都希望先發制人,成為行業塵埃落定后的贏家,畢竟誰都不想成為最后被吃掉的‘小魚’。”

而為了跑得更快,在擴張的策略上,連鎖醫療機構會優先選擇并購,這是因為與自建門店和加盟相比,開店效率更高。以愛爾眼科為例,在2020年,其以18.71億元的價格一次性并購了30家眼科醫療機構,而在2023年9月,其又以8.6億元一次性收購了19家醫療機構。連鎖藥房也是如此,根據年報數據,在2023年前三季度,四大藥房共在并購之路上花費近20億元。

但優質標的始終是有限資源,而為了搶奪,連鎖醫療機構向來舍得一擲千金,“燒錢”擴張在所難免。不過這也不難理解,畢竟優質標的所帶來的不僅僅是品牌影響力的提升,同時也是經濟效益的保障,因為其服務半徑更大,能夠覆蓋到更多客群。

擴張,當前只有熱鬧

雖然擴張的最終目的是為了搶奪市場,但這并不能簡單地劃等號,對于連鎖醫療機構來說,擴張背后的風險也同樣存在。

事實上,當前有不少連鎖醫療機構都深陷于擴張泥潭。比如藥房,根據年報數據,在擴張之后,雖然其營收規模都實現了略微增長,但毛利率大都出現了下滑,以老百姓為例,2023前三季度,中西成藥毛利率較上年同期下滑了0.12個百分點,中藥較上年同期下滑了1.21個百分點。

這并非個例,其他連鎖醫療領域當前也同樣如此。以某家頭部連鎖機構為例,雖然近一兩年擴張力度不斷增大,但整體營收和凈利潤的增幅都在快速收窄,其背后的“導火索”就是擴張之后所產生的高額管理費用和營銷費用。據財報顯示,2022年,其管理費用和營銷費用分別為22.93億和15.56億,比2014年的3.8億和2.7億增長了近數倍。

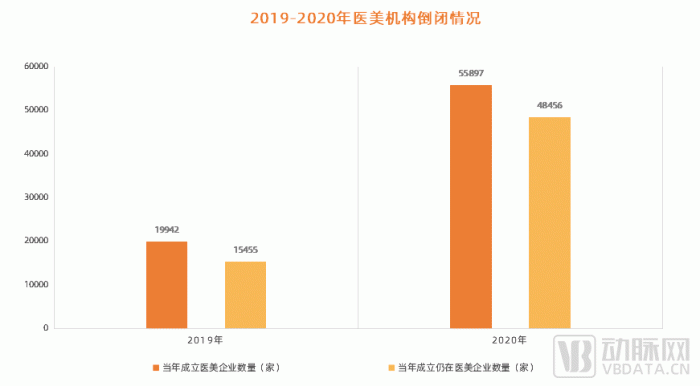

所以不難看出,近年來,連鎖醫療機構瘋狂的擴張,其實并沒有為其帶來理想的業績增量,反而還將其推向了深淵,即大量門店相繼倒閉。以“重災區”醫美領域為例,據《美團研究院:2020中國生活美容服務業發展報告》顯示,2020年醫美門店平均閉店率為20%,而到2022年,這一數據已攀升至31%。

圖2. 2019-2020年醫美機構倒閉情況(數據來源:艾媒咨詢)

那么,到底是什么在拖擴張的“后腿”呢?

首先從自身來看,隨著門店規模越來越大,整體運營成本會顯著提升,而在營收增長不明顯的情況下,這必然會造成日均“人效”、“坪效”持續走低。另一方面則體現在標準化上,在門店數量激增之后,維護門店標準化的難度也在同步加大,而對于大多連鎖醫療機構來說,當前還沒有建立系統化的運營機制,再加上成熟度不夠,醫療糾紛時有發生,這將為品牌帶來極大的負面影響。

其次是從市場來看,在瘋狂擴張之后,市場會逐漸趨于飽和,大多連鎖機構為了生存,不得不為“超低價”買單。以連鎖藥店來說,我國目前藥店總數已超過64萬家,按照我國14億人口計算,店均服務人數已不到2200人,這與美國藥店店均服務人數6250人相比,直接差距超過4000人次。而在“供過于求”的大背景下,連鎖醫療門店的“低價競爭”已經在所難免,其帶來的直接影響就是毛利率直線下滑。

最后則是電商對實體醫療門店擴張帶來的巨大沖擊。近幾年,隨著電商廣泛滲入連鎖醫療領域,在為其打開一定營收增長空間的同時,也間接加劇了市場競爭。一方面是體現在其對線下門店的直接擠壓,對此,有專業人士表示,“相比于線下,線上可能更適合當前絕大多數用戶的醫療需求,比如在價格上,一般要略低于線下,另外用戶還可以貨比三家,而最關鍵的是可以避免被店員推銷的尷尬。”

而在搶奪一部分客群的同時,充斥著大量劣質產品的線上也會為整個行業帶來諸多負面影響。以助聽器為例,某企業創始人就表示,“在一些電商平臺上,一百多就能買個助聽器,并且銷量還特別高,不是說它不應該便宜,而是這類產品往往都是‘三無’,不僅效果有限,嚴重的可能還會對用戶造成二次傷害。”

所以,相比于擴張之后所得到的回報,擴張時所面臨的壓力可能更大,而要抗住,后方“彈藥供應”就必須充足,資金鏈不得有任何閃失。那么,在當前市場寒冬和資金吃緊的大背景之下,連鎖醫療機構的“彈藥”又從何而來呢?

首先當然是靠自身,即通過業務轉化而來的現金流;其次是靠一級市場的融資,據動脈橙數據庫不完全統計,過去兩年,我國共有17家連鎖醫療機構完成融資,融資事件數多達40起;最后則是靠募資,據某投資人講述,“當前已經有越來越多的國有資本參與進來,比如國藥集團、華潤、上藥等都在積極擴大在連鎖醫療市場的投資。”

圖3. 2021-2024年3月連鎖醫療機構部分融資案例(數據來源:動脈橙)

而在這三種補充“彈藥”的方式中,募資是較為普遍且成熟的方式。據悉,在過去幾年,四大藥房向市場募資均超過50億,尤其是老百姓,從2015年上市之后,目前募資總額已達到86.4億。愛爾眼科也是如此,2022年10月,其完成上市以來最大額募資35.36億元,而這筆資金將主要用于市場擴張。

不過,這些資金最后會有多大的轉化率,目前還很難定論,但從現階段來看,連鎖醫療機構的瘋狂擴張,大多數時候都是“賠本賺吆喝”。

繼續狂飆還是等風停,如何抉擇?

對于絕大多數連鎖機構來說,在當下選擇擴張其實是必然的,畢竟在政策和行業的雙重推動下,連鎖醫療的市場空間正逐步放大,當然競爭也隨之加劇,而擴張的確是一種保有競爭力的關鍵手段。

不過,如何擴張,也是一門學問,邁的步子太大會站不穩,太小又會錯過發展良機。那么,到底要如何抉擇呢?通過分析真實案例和整理行業專家訪談,動脈網從中提煉了一些方法論。

第一點當然是要有清晰的擴張策略,包括每年要新增多少家門店,要重點向哪些區域發力等。比如擴張區域,在近一兩年不少連鎖醫療機構的擴張策略上,都提到了“要聚焦優勢省份,并加快下沉市場布局”,而其背后的邏輯不難理解,“優勢省份”是業績根基,要穩住,“下沉市場”代表的則是第二增長曲線。

第二點是要善于運用數字化技術為擴張賦能,包括對整體醫療服務的提升,以及在門店標準化的快速建立上。以標準化建設為例,數字化技術能夠快速整合經驗,并復制于新增門店,而在后續的運營中,數字化也會持續給與新增門店支持,包括服務的提升以及客群的引流等。對此,某連鎖醫療機構負責人談道,“擴張的目的其實就是希望能形成集團優勢,而數字化技術的嵌入,則可以很好地將各門店鏈接起來。”

第三點是在擴張的同時,也要持續完善供應鏈。對于連鎖醫療行業來說,規模效應必然是其中的一大核心競爭力,而另一大核心競爭力則來源于供應鏈,這背后代表的是經營效率,包括倉儲、物流、管理能力等。

最后一點則是要跳出門店看門店,從需求出發重新搭配供給,并最大限度地挖掘單個門店的價值。當前,不少連鎖藥店都開始做起了“超市生意”,包括賣水果、賣雞蛋、賣米、賣油等,這雖然不適用于所有連鎖醫療機構,但從中透露的行業邏輯是,連鎖醫療門店的營收結構轉型已經正式提上日程。

比如最早定位于社區全科醫療的青島博厚醫療,當前也已經逐漸向社區慢病項目、老年護理、居家醫療、理療康復等業務進行轉型,并取得了不錯的回報。而最初定位于兒科、成人常見病為主的成都安德全科門診,現階段也將業務重心遷移到“兒童生長發育、輕醫美、兒童口腔”等次專科,并與多家公立及私立醫療機構展開合作。當然還有醫美領域,不少傳統醫美機構都開始向輕醫美轉型,并已經將其發展成為主要營收渠道。

對此,有專業人士分析道,“未來,連鎖醫療行業的整合會進一步提速,規模增長只會越來越難,而只有盡力去挖掘單店價值,才有可能緩解擴張而帶來的盈利困局。”

當前,我國連鎖醫療發展的進程已經邁入“深水區”,這使得擴張在現階段的意義更大,但在另一邊,優質標的已經越發稀缺,行業競爭持續加劇,因此擴張的整體邊際效益在逐步走低。所以,這既是前所未有的機會,同樣也面臨巨大挑戰,而如何脫穎而出,除了連鎖醫療機構要拿出更多“硬實力”之外,理解市場并根據市場變化調整擴張策略,也尤為重要。

參考資料:

1.《 「不差錢」的連鎖藥店們,瘋狂燒錢擴張》——時代財經;

2.《一心堂開展資金池業務背后:一邊“跑馬圈地”,一邊緊盯資金鏈》——鈦媒體;

3.《當藥店做起了「超市」生意?》——潮汐商業評論。