文|定焦 金玙璠

編輯|魏佳

當年一本《海底撈你學不會》,讓海底撈成了中國餐飲業的第一網紅,如今,填一張加盟申請表,你就離“學會”它近了一步。

3月4日,堅持直營30年的海底撈正式宣布對外開放加盟,引入特許經營模式。

十多天過去,外界猜測不斷,加盟商聞風而動,海底撈股價上漲,公司層面卻顯得異常謹慎,除提供報名表、成立品牌加盟部外再無動作。

山西太原的餐飲從業者陳亮在官網填寫了申請表,還沒收到回復,他推測還在資質審核階段。

河南洛陽的餐飲從業者李曉廣多次撥打海底撈的加盟專線,詢問招商政策和加盟條件,客服均沒有進一步的資料可以提供。在沒搞清楚海底撈具體的加盟模式前,他不打算出手。

還有不少加盟商已經收到了海底撈的“拒絕”短信:“很抱歉,您所提交的資料信息,與我公司對加盟事業的相關標準未能匹配……”

關注新式餐飲領域的投資人王恒對「定焦」表示,第一批加盟名額必然不多,海底撈的目標一定是財力雄厚、有地方資源的職業加盟商或餐飲公司,或許還有內部員工。

表面上,海底撈開的是加盟店,實際上,搶的是低線城市的頂級鋪面。

“靠加盟適度擴張,是開拓低線城市更具性價比的選擇,也能打消市場對海底撈安于現狀的擔憂。”香港市場的投資人士林棟對「定焦」分析。

就像成立24年后,海底撈“一反初心”選擇上市一樣,創始人張勇彼時的理由是,“我找到了更好復制海底撈的方法”,如今這家中國餐飲行業流通市值最高、在全國有1382家門店(截至2023年6月的數據)的火鍋龍頭,再次“顛覆自己”,和一眾有頭有臉的餐飲企業一樣,放開加盟。

為什么它們都開始搶加盟商?加盟制在中國發展了三十多年,是否到了撕掉“十個加盟九個騙”標簽的時候?

加盟海底撈,不是有錢就行

海底撈官網新增了“加盟合作”入口,流程和一般的餐飲加盟流程差不多。首先需要填寫一份申請表,信息包括擬加盟地區、個人資產及收入情況、期望回本周期、手頭是否有物業、是否有行業經驗、個人學歷及工作經驗等。提交申請后,需等審核結果。

但具體的加盟方式,海底撈的招商政策、對資金量的要求,都還沒公開,不過,“門檻非常高”“是餐飲加盟的‘天花板’”,已經成了共識。

討論最多的是資金門檻。“沒有1000萬,別想加盟海底撈”,李曉廣說。

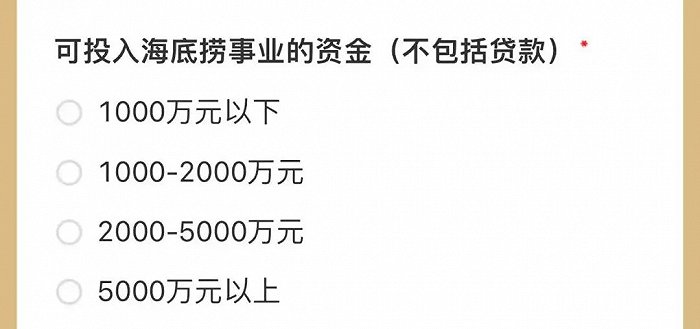

在海底撈的加盟申請表里有一項必填的調查,“可投入海底撈事業的資金”是多少,有四個選項,最低一檔為“1000萬元以下”。外界據此推測,一家海底撈門店的投資額在1000萬元左右。

海底撈加盟申請表

林棟結合海底撈此前的關店數和計提資產損失分析,海底撈的單店投入在1100萬元左右。

1000萬,是現在加盟一家火鍋店平均資金量的五倍。“幾十萬元就能開一家小龍坎(火鍋加盟品牌),300萬元就能加盟九毛九旗下的山外面酸湯火鍋。”火鍋餐飲創業者李從告訴「定焦」。

資金門檻高只是一方面,海底撈對加盟商更關鍵的篩選指標實際是,加盟申請表最后一項中提到的,“有地方物業資源,具備企業管理經驗”。

外界對海底撈的加盟門檻討論得天花亂墜,但據王恒分析,說到底,必須滿足兩條硬性指標,第一,有核心的點位或者核心的物業資源,第二,有至少1000萬的投資預算,其他的,都是加分項。

填寫了申請表的陳亮,雖然還沒收到回復,不過,他對自己通過審核也不抱太大希望。陳亮加盟代理過幾個火鍋品牌,也創業過火鍋品牌,有餐飲行業經驗,但他覺得,自己最后一定會卡在物業資源上。

王恒判斷,海底撈的目標加盟商基本可以鎖定職業加盟商和餐飲公司,當然, 也不排除把名額給一些符合要求的海底撈內部員工。

“餐飲投資小白、沒有管理經驗的、想賺快錢的,都不用考慮了。”李曉廣了解到,已經有大批加盟商收到了海底撈的反饋短信,稱提交的資料信息和海底撈的加盟標準不匹配。

市場對加盟海底撈的高門檻、嚴要求,早有預期。王恒對「定焦」表示,海底撈不會大規模放開加盟,第一批名額非常有限,而且是按照高標準篩選出來的。因為連鎖餐飲企業最難的就是加盟商管理,海底撈既要確保第一批加盟門店的運營和管理保持水準,也要看看市場反饋。

至于海底撈和加盟商采用什么樣的合作模式,外界也有頗多猜想。王恒分析稱,海底撈可能會采取多見于高端餐飲的“直營托管”模式,由總部派店長等管理人員,主管加盟店的經營,店員也由海底撈培訓后提供;加盟商只需要出錢、出店鋪,靠營業額的抽成獲利。

海底撈官方網站的加盟頁上提到,總部將對海底撈提供的支持包括:運營管理體系、專業管理人員、市場宣傳策劃等。

不過,一切都要等海底撈官方公布加盟模式細節和商務合作流程。

直營沒攻下的市場,靠加盟有戲嗎?

當外界還在猜測海底撈開放加盟的規則、開店節奏時,海底撈的股價已經隨著消息的公布,一路漲到了18港元,市值重新站上1004億港元,是2024年以來的最高,可見資本市場投的是支持票。在林棟看來,開放加盟說明海底撈經過這幾年的探索后,沒有安于現狀,管理層還在想辦法做大市場。

在IPO(首次公開募股)之前,海底撈從未接受過外部投資,也有擴張壓力,但更“重質”,在成立的前20年,總共開了76家店,平均每年不到4家,此后幾年開店節奏加快,到2018年9月上市時共有363家店。

上市時,海底撈講的是一個全直營模式下,靠高品質的產品和服務獲得利潤、做大規模的故事,上市后立刻開始大規模擴張,平均一天至少開一家店,三年時間擴店上千家,到2021年6月,共有1597家店。

直營的故事很有想象力,但風險巨大。相比其他餐飲,海底撈因為有品牌溢價,房租成本較低,占比10%左右,但單店的人力成本和食材成本占比依然很高,各占到30%。

為了應對疫情的沖擊,海底撈還在2021年上半年探索過200-500平米的小店。而它的主流店型是800-1000平米的大店。

圖源 / 海底撈火鍋微博

擴張帶來的損失慘重,例如,在海底撈開店最瘋狂的2021年,一年虧掉了四十多億,幾乎“掏空”了過去三年的盈利。也是這一年,海底撈的股價從高點85港元一路下跌,2022年初發布2021年業績巨虧的預告后,股價跌到了10港元以下的低點。

2021年底,海底撈決定動刀,直接關店三百多家。海底撈也不再盲目擴張,2022年全年開了24家店;2023年上半年只開(凈增)了11家店,據接近海底撈的業內人士周宏透露,主要集中在重慶、杭州、西安等二線城市。

但海底撈要想進一步發展,大方向還是要擴大地盤,以規模來壓低供應鏈成本,才能持續打敗對手。

挺過了艱難的2023年,海底撈的業績和翻臺率終于反彈,調整的時機到了——與其在追求規模的路上孤軍奮戰,不如用加盟商的錢幫自己開店。

去哪開店?海底撈在2023年年中業績會上提到:“二線城市有繼續加密的潛力,三線及以下潛在市場廣闊”。

“這兩個市場潛力和風險都很大。海底撈近幾年都在努力開發這個市場,但也吃了大虧,前幾年大舉開店又瘋狂閉店,多集中在這兩大市場。”周宏表示。

其2021年半年報顯示,截至2021年6月底,海底撈共有1597家店。這里面,一年內凈增的店有623家,其中204家在二線城市,344家在三線及以下城市。2021年底,海底撈大規模閉店,被關掉的店也多在二線城市尤其是三線及以下城市。

堅持直營,在低線城市遇到的阻力不只是房租、人力這些明面上的成本,還有一些選址、招聘等隱性成本。

“急需擴張的海底撈,現在開放加盟,盯上的是低線城市的頂級鋪面。”王恒對「定焦」分析,手握地方資源和渠道的,就是海底撈的目標加盟商。他們能幫海底撈開更多低成本的好店,真正滲透到低線城市去。

有投資者表示看好海底撈靠加盟下沉的策略。“對于在低線城市開疆拓土,加盟這種方式更有性價比。”林棟稱。

也有加盟商擔心海底撈在低線城市的回本周期和投資回報率。

火鍋品類的標準化和流程化程度較高,三四線城市的租金成本和運營成本較低,且海底撈會按照城市層級區分進行差異化定價,但其消費水平和一二線城市有很大差異。周宏透露,海底撈人均消費在一線城市、二線城市分別為150元、130元,到了三線城市、四線城市,分別為120元、100+元。

“海底撈直營店,回本周期比較快的要2年,加盟店大概率在3-5年。”周宏稱,加盟海底撈本身就不是能快速賺錢的投資,它的加盟模式、運營管理體系是不是適應下沉市場,需要重點關注。

純直營都來搞加盟,為什么?

如今的餐飲賽道,遍地是加盟。尤其是這兩年,不管是已經上市的,還是沒上市的,都選擇“委身”并不性感甚至毀譽參半的加盟模式。

前有傳統餐飲老鄉雞、樂凱撒披薩,面館“新貴”和府撈面、陳香貴,新茶飲頭部玩家喜茶、奈雪、樂樂茶,小酒館海倫司,現有“九毛九”旗下的太二酸菜魚、山的山外面酸湯火鍋,Tims天好咖啡(咖啡連鎖品牌Tim Hortons中國業務),這份直營改道加盟的名單變得越來越長。

為什么餐飲企業都開始搞加盟?關注餐飲賽道的投資人陳利分析稱,半路開放加盟的餐飲企業,普遍遇到了止損與擴張的雙重困境。

連鎖餐飲做大市場、保持業績增長的方式就是門店擴張,而擴張基本是直營、加盟兩種方式。模式不分好壞,都是企業根據不同的發展階段和市場等級做出的選擇。更輕的加盟模式,一般適用于主打性價比的品牌。而像海底撈這樣,服務和調性優先的品牌,必然選擇直營,通過門店傳遞品牌文化和調性。

前幾年的外部環境也很友好,受資本青睞的新餐飲幾乎都是直營模式,因為品牌效應強、盈利能力強,可以講有格調、高附加值的故事。大批明星公司靠燒錢快速擴店,搶跑上市。

環境好的時候,直營模式回報高的優勢被放大,反之,風險也暴露得更加徹底——餐飲直營模式的前期投入太大,租金、人力成本,數倍于加盟模式,加之疫情讓原本就比較長的回收周期被拉得更長,餐飲企業想兼顧擴張和利潤,變得難上加難。

上市后兌付不了業績、無法兼顧擴張和利潤,導致股價暴跌的餐飲企業,比比皆是,市場也不再愿意包容一家長期不盈利的公司。

當餐飲企業意識到,自己無法從根本上解決成本過高、凈利率低的問題時,就得從商業模式上做調整了。

什么模式既能擴張,還能止損?答案是開放加盟。萬店規模,是餐飲行業一道里程碑式的門檻。華萊士、絕味鴨脖、蜜雪冰城、正新雞排、瑞幸、肯德基中國都是靠加盟跑到萬店。

圖源 / luckincoffee瑞幸咖啡微博

靠加盟杠桿跑馬圈地,總部投入供應鏈建設和運營管理,把租金和人力成本轉嫁給加盟商,是一種更適合當下環境的擴張模式。

擴張這步棋中,“下沉”也是餐飲行業的一大共識。“許多低線城市還保留著‘熟人社會’的特點,在這些地方,一個外來的品牌,在物業、人脈上的資源,可能還不如當地的加盟商。”連鎖餐飲品牌區域經理黃杰對「定焦」分析。

擴張的同時,還有部分餐飲品牌開放加盟,是意在增加收入來源。李從說,這要看抽成比例。他舉例說,奈雪、喜茶的抽成比例都不算高,都是1%(營業額滿6萬實收),而海倫司重開加盟后,設置的是階梯式抽成,以此激勵加盟商創收。

總得來說,餐飲直營企業下場做加盟,一為擴張,二為創收。多位受訪者都提到,在2024年的環境下,會有更多頭部純直營品牌布局加盟。

只是,策略會有不同。黃杰稱,有的可能是直接開放加盟,而且很高調;有的會做子品牌,讓子品牌靠加盟快跑,主品牌堅持直營、保持調性;還有的會收購其他品牌開放加盟,賺一筆……

餐飲加盟,急需洗白

新餐飲基本告別了全直營時代,“海底撈下場后,餐飲加盟只會更加瘋狂”,王恒說。

他解釋,但現在的瘋狂和過去的瘋狂不一樣。

過去的瘋狂在于,因為不夠成熟,亂象太多,以至于有“十個加盟九個騙”的說法。以“割韭菜”為目的的快招公司,讓餐飲加盟成了“投資深坑”,沒有跑通經營模式就開始瘋狂開放加盟的餐飲品牌,讓大批加盟商損失慘重、維權無門。

因為口碑太差,讓許多轉加盟的餐飲企業頂著不小的輿論壓力。就拿海底撈來說,開放加盟的消息一出,立即引發了各種解讀:有說海底撈“直營發展受限”的,有說海底撈“割韭菜”,要靠加盟商的錢補虧空的,還有說海底撈要“大撈一筆”的,服務要走下坡路了……

對此,李曉廣表示,“火鍋本來就是加盟暴雷的‘重災區’,小肥羊、陳赫的賢合莊、薛之謙的上上謙,最后都被加盟商集體維權了。現在行外人一看,海底撈加盟資金得1000萬起步,就覺得海底撈來圈加盟費了。”他解釋道,加盟投資的費用和加盟費是兩碼事。

餐飲是連鎖化常見的行業,而加盟制是這個行業最重要的商業模式之一,它有一個更正式的名字,特許經營。

早期的加盟模式一般指的就是特許經營加盟模式,由肯德基從美國市場引入,1987年在中國市場開了第一家門店。收入來源主要是加盟費、原料銷售等一次性費用,投資、經營基本以加盟商為主,Tims和Nowwa咖啡采取的是這種模式。

過去,品牌方占絕對主導,特許經營是主流。后來的情況變了,興起了聯營和托管模式,核心收入來源是產品收入。

瑞幸和庫迪走的是聯營模式,不收加盟費,主要從加盟商的門店收益中抽成。這種模式介于特許經營和托管之間:企業比特許經營的投入更高,對產品質量和門店管理有一定控制力。

托管是加盟模式里總部管控力度最強的一種,一般是加盟商把門店托管給總部,由總部統一管理,但企業的運營成本偏高。

如今,國內的餐飲加盟競爭空前激烈,餐飲品牌和加盟商的關系又出現了一些新的變化。

首先是專業加盟商更搶手、內部孵化更流行,擴張節奏更理性。

例如,海底撈、瑞幸、海倫司等,都設置了明顯高于所在餐飲品類的資金門檻;瑞幸的“帶店加盟”、“定向點位加盟”,海底撈要求“有核心的物業資源”,都是為了篩選出資源雄厚的專業加盟商。

而內部孵化可以簡單理解為把員工轉化成加盟商,相比于從外部招募,自己的員工培訓成本更低,更容易上手經營,且穩定性更強。破萬店的餐飲品牌之一華萊士是典型的合伙人加盟,近兩年,老鄉雞開放加盟,也是先在內部孵化,且從安徽大本營逐步向外延展。黃杰分析,接下來,會有越來越多連鎖餐企效仿內部孵化加盟模式。

不論是更嚴的審核條件,還是內部孵化試水、從附近地區開始招商,都會讓加盟腳步放慢,但也降低了風險,讓店開得越穩。

其次是小店加盟、深耕下沉,但仍維持高端定位。

多位受訪者提到,在店面規模方面,“小型化”會發展為餐飲加盟的主流。品類一樣的情況下,如果一家餐飲企業為加盟商開放小店模式,吸引力相對更高,因為投資更小、管理難度更低,經營更穩妥,回本周期也更短。開放小店加盟的餐飲企業包括奈雪、樂樂茶、Tims天好咖啡等。

在具體的市場拓展方面,下沉市場是連鎖餐飲品牌加盟的主攻方向。近兩年,就有不少在下沉市場開放加盟,悶聲賺大錢的案例。比如,瑞幸主攻下沉市場的聯營門店,比自營門店的銷售增長更快。

除了海底撈,瑞幸、喜茶等的思路也是,高線城市以直營為主,低線城市靠加盟。直營門店負責穩住品牌,加盟店負責搶占更大的市場,一個“重質”,一個“沖量”,但整體不影響品牌的高端定位。

加盟制,在中國市場發展了三十多年,創造著利潤,經受著質疑,在如今的市場環境下,又為大批急需回血的餐飲企業打開了一扇門,被盯上的,是有錢、有地、有人的餐飲人。

但近幾年有太多案例證明,加盟一個餐飲品牌,不一定能賺得盆滿缽滿,卻能在短時間內,幫助品牌擴張裂變、做大規模。

半路開放加盟的企業能跑贏同行嗎?有足夠的控制能力去平衡品牌方、加盟商、消費者幾方錯綜復雜的關系嗎?越來越多海底撈這樣的頭部餐飲下場,能給餐飲加盟“洗白”嗎?別再讓加盟商的創業熱情來了又散。開放加盟只是開端,后續還有一系列長期考驗企業的問題。

應受訪者要求,文中陳亮、李曉廣、王恒、林棟、周宏、黃杰、李從為化名。