文|互聯網那些事v

從“出門在外身份是自己給的”到“胡言亂語”。

在信息爆炸的網絡環境下,當代年輕人變幻莫測的精神狀態逐漸玄幻了起來,“黃龍江一派全都帶藍牙”“gap一年?我在備孕,最后發現自己沒有生育能力”“惹到我,你算是踢到棉花啦”,“窩囊廢文學”“亂碼文學”各種胡言亂語以文學形式出現了,胡說八道變成了一種獨特的解壓和發泄方式。

胡言亂語適用于一切場合,最終目的就是為了結束話題,用魔法打敗魔法,打得對方措手不及。

在理發店面對Tony老師硬推尊享美發套餐時說:“我真的沒錢,家里的錢都被老公拿去養小三了。”

接到詐騙電話聲稱有法院傳票時說:“我癱瘓在床,你送上門吧。”

當工作應酬被要求喝酒時說:“不行,我在備孕。”

親戚問到怎么還沒對象時說:“談過一個,但……他去世了,我走不出來。”

和常見的滿嘴跑火車有所不同,互聯網上的胡言亂語熱潮越來越盛,也有越來越多的人效仿,應用在現實生活中遇到的一切無意義困境。當代年輕人的精神標桿慢慢成為了“與其內耗自己,不如外耗他人”。

網友常給出的評價是:“自從學會胡說八道,精神狀態穩定多了”,胡言亂語作為當代溝通萬金油,真這么有用嗎?一場熱詞的流行之下又是很么樣的情感驅動,請看下文分解!

壓根不高深莫測,而且“一派胡言”

過年期間,一位精神障礙患者對話交警的視頻爆火,“你有這么高速運轉的機械進入中國,要記住我給的原理”“黃龍江一派全部帶藍牙”的語錄讓網友們逐幀解析,乃至全文背誦。

拼湊用詞、滔滔不絕,字正腔圓絲毫不帶停頓,這樣乍一聽非常順暢的發言實在玄乎,但實則毫無核心觀點。

在此之前,與之相似的胡言亂語已經火到出圈。

“上次這么無語的時候,還是在上次”,“聽君一席話,如聽一席話”“思考一分鐘,居然就已經思考了60秒”……什么都沒說,但又說了很多。網紅博主“延邊刺客”發布視頻,因為“42號混凝土拌意大利面”的經典臺詞迅速走紅。

有讀研的網友用來比喻:導師,這就是我,我拼湊的論文就好像42號混凝土拌了意大利面!

胡言亂語最大的魅力在于荒誕,明明說得這么離譜,聽起來居然一套一套的。看似言之有物,實則“一派胡言”,但以這樣諷刺又搞笑的形式出現,也能夠釋放壓力,對無效社交和難以解決的話題委婉地說“不”。

小的時候寫作文湊字數,長大以后學會了廢話連篇、已讀亂回,也許會被指責說話沒有要點,但這鏗鏘有力的氛圍感必須到位。《說話的藝術》可能讓人讀著味同嚼蠟,互聯網沖浪欣賞網友們的胡言亂語卻是當真下飯。

這樣的語言藝術也不是無中生有,畢竟早就有名家經典示范,正如魯迅先生曾經寫道:“在我的后園,可以看見墻外有兩株樹,一株是棗樹,還有一株也是棗樹。”

喜劇的內核是悲劇,苦中作樂也是反抗現實。

比起相對強勢的廢話文學、發瘋文學、糊弄文學等,i人們也終于擁有了自己的文學流派——窩囊廢文學。

風靡短視頻網站的對白里,最后一句話永遠是主人公面帶微笑、溫柔禮貌地說:“惹到我,你算是踢到棉花啦!”笑著承認自己毫無反擊能力,總比半夜睡不著躲在被窩里偷偷哭好一點吧?

自嘲式的公開調侃,也不失硬氣,讓內耗為常態的i人接受自己的痛苦,讓習慣忍氣吞聲的打工人笑著消化壓力。跑不動了、卷不起來了、看不到希望了,坦誠承認自己的無力,直接躺平擺爛也是勇敢的選擇。

當人們在胡說八道的時候,究竟為了說什么?

無論是哪種“文學”,胡言亂語都能直觀地映射出語言背后的反抗意味。

調戲詐騙分子,是無法接受大數據時代毫無隱私可言的信息泄露;張口就來一篇《故事會》橋段,是厭煩了鋪天蓋地的垃圾推銷;信口胡謅,領導吃飯我轉桌,是年輕人對酒桌權利文化的拒絕;花式反催婚,是面對傳統婚戀觀而保持的獨立和清醒。

美國社會心理學家喬治·米德認為,人類群體互動過程受到文化及其所體現的象征意義的影響。西方社會是建立在個體意識之上的群體意識,中國則是建立在群體意識之上的個體意識。

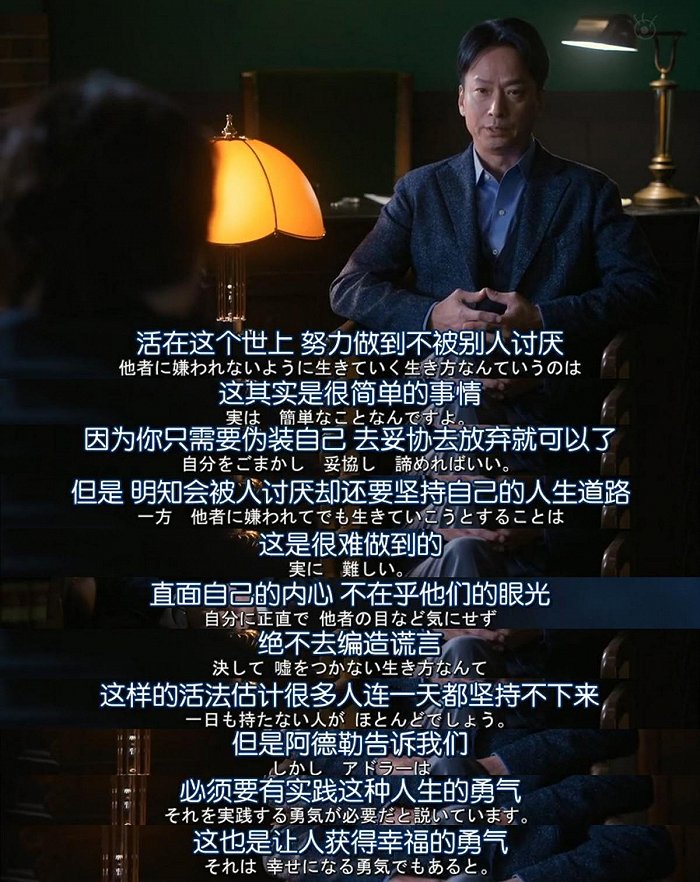

在普羅的既定人生路線和傳統的各方面觀念面前,壓力、內卷、情緒失控,越來越追求自由的人們開始樹立自我的邊界感,在打破規則的同時,用娛樂的方式來認清自我、認同自我。

看起來精神不大正常的胡言亂語恰好是無形之中和生活對抗的最好武器,這樣苦中作樂的語言輸出,變成了內卷和躺平矛盾之間的一個合理舒適區,反而能輕松實現內心自洽。

- 胡言亂語帶來的思維惰性,并不能真正實現有效溝通。

努力維護邊界感,回避個人不愿接受的問題時,胡言亂語確實是一個幫助自己擺脫麻煩的好辦法,但它并不能成為長久的溝通習慣,它除了主動掌握話語權,無法輸出任何清晰有效的實際回應。

席瑞在《奇葩說》上講道:“和一個有邊界的人相處,不僅不會很麻煩,而且還會很舒服。因為當你把你的邊界交代清楚的時候,別人也終于如釋重負。”

在人際交往中,清晰的邊界能夠幫助彼此建立起相互尊重和信任的基礎,然后再進行更加真實和坦誠的溝通。“已讀亂回”的避重就輕、顧左右而言他,放在人際關系里面,只會慢慢消耗彼此的耐心。用魔法打敗魔法,那么還會有第二次、第三次、第四次、第五次、第……

社交平臺上,年輕人對胡言亂語的熱愛不減,胡言亂語熱潮已經成為了一種生活態度。跟風效仿的年輕人也越來越多,從過年回家用胡言亂語一頓輸出敬酒詞,再到職場上對領導同事一番應付,胡言亂語帶來的快樂和滿足感好比日拋美瞳,每天都用,每天都能給出一條清晰的社交康莊大道。

一旦互聯網胡言亂語熱潮褪去,再也沒有那么多可以照搬參考的好詞好句,那么久而久之形成的思維惰性,反而會讓本來理直氣壯的“文學愛好者”們瑟瑟發抖,被迫走出舒適區,再次面對內耗的困境。

不可否認,胡言亂語本質是積極和追求自我的態度,但也需要在對它依賴之外加以控制,從暫時性的回避,慢慢過渡到真正健康的溝通方式上,把握社交分寸感,在語言藝術的躺平里找到最適合自己的生活姿勢。

在生活中,不妨“胡言亂語”一回。

參考文章:

中國文化報《廢話文學:有話偏不好好說》

讀特《讀特快評|“已讀亂回” ,走親戚新戰術?“胡說八道”的背后,是對真誠的渴望》