文|24潮

一切似乎都在預示著,鋰電產業洗牌大幕開啟,產業步入瘋狂內卷時代!

2月19日,微博某博主稱,“某知名電池能源廠開啟大規模裁員,前身是某北方車企動力電池事業部。” 該文在內人被廣泛傳播。

幾天后,即2月27日,蜂巢能源董事長兼首席執行官楊紅新在其微博中提到,該公司為了應對行業形勢變化,產能過剩,價格內卷,競爭激烈的情形,刀刃向內,從今年1月起,已啟動以 “高質量經營” 為任務的深刻變革。

其四大措施包括 “上游孵化業務瘦身;加大實施末位和績差人員淘汰;通過精益生產做到減人增效;加大技術創新實不斷現差異化競爭。”

這絕非一個獨立事件,事實上,此前已經有多位產業領袖公開呼吁警惕動力與儲能電池領域出現的 “超級產能過剩與瘋狂價格戰” 現象及風險。

比如在 “2023中國汽車重慶論壇” 上,長安汽車董事長朱榮華公開表示,新能源汽車行業早已經告別了過去 “少電、缺電、貴電” 的局面,國內電池行業出現了產能過剩的情況,而且產能過剩的現象還非常嚴重。下一步,電池企業或將迎來自己的 “淘汰賽” 。

“競爭已經到了深水區,很多公司都在生死邊緣。” 瑞浦蘭鈞董事長曹輝表示,“我覺得90%的電池集成商都會倒下。電池廠倒下兩三家的概率也很高。去年年底時我的預測就相對保守了,已經感覺到了 ‘超級過剩’ 時代要來了,能保住30%-40%的增長就相當不錯。很多沖進來的公司最后一定是灰頭土臉地出去,對電池的復雜性要有敬畏。”

其實一切都有跡可循,當前的一系列數據都在證明,中國鋰電強勢崛起的背后,也有風險在加速聚集。尤其在全球經濟下行/增速放緩的大背景下,新能源產業內部也在發生劇烈變化,比如 “瘋狂擴張與嚴重產能過剩,供需博弈與原材料價格劇烈波動,全球化發展與貿易保護盛行” 等諸多因素都在加劇產業分化進程,幾乎可以確定,動力與儲能電池產業已步入新一輪殘酷競爭與洗牌周期。

首先看24潮產業研究院(TTIR)統計的一組數據:截止目前,在動力電池、儲能電池、正極材料、負極材料、電解液與鋰電隔膜這6大核心賽道上,已知的企業產能規劃均遠超2025年第三方研究機構對市場需求的預測上限,未來三年內出現嚴重產能過剩似乎已經不可避免。

隨著產業競爭的加劇,價格戰兇猛而至。據24潮產業研究院(TTIR)此前統計,2023年整個動力與儲能電池核心產業鏈價格全線暴跌,其中動力電池跌幅超44%,方形儲能電芯(磷酸鐵鋰)降幅超54%,電解液降幅超58%,部分正極材料價格降幅超70%,電池級碳酸鋰價格跌幅更是超過80%。

到了2024年,鋰電產業鏈中除了正極材料與部分鈷、鎳等原材料價格未出現明顯變化外,其他產業鏈價格均出現不同程度下降。

摩根士丹利分析認為,中國市場的 “價格戰” 或將加速二線電池廠商進入產能整合與優勝劣汰的階段。

而去年底,一則天津市捷威動力工業有限公司的《公司停工停產、員工放假及培訓通知》,已經預示著鋰電產業的殘酷大洗牌已經開始。

如今,“十四五” 棋至中盤,中國乃至全球鋰電產業步入全新的發展時期,伴隨著資本的瘋狂涌入,以及一體化與全球化競爭的全面展開,可以預見的是,未來圍繞全球新能源的主導權與定價權,無論是企業層面,還是國家層面的較量與博弈可能還會進一步升級,這一切似乎都在預示著,大戰將起,剩者為王!

根據EVTank數據,2023年,全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh(同比增長25.6%),其中中國鋰離子電池出貨量達到887.4GWh(同比增長34.3%),全球市場占比提升至73.79%。

綜合Marklines,東吳證券等機構預測,未來鋰電池產業大概率仍將保持較快速的增長趨勢,詳見下表:

但是據東吳證券預測,2024年、2025年鋰電池全行業有效供給預計分別為1883GWh、2362GWh,過剩產能分別達646GWh、722GWh。而這近乎已經是較為樂觀的市場預測,未來產業競爭的慘烈程度可能超過很多人的想象。

比如EVTank數據顯示,到2026年年底,全球46家納入統計范圍內的動力(儲能)電池企業的規劃合計產能將達到6730.0GWh,相比2023年上半年的實際產能增長了182.3%。從實際需求量來看,EVTank在《中國鋰離子電池行業發展白皮書(2023年)》中預計2023年和2026年全球動力(儲能)電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh,全行業的名義產能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。

而據24潮產業研究院(TTIR)統計,僅20家動力/儲能電池企業2025年產能規劃已達6188GWh。若考慮全球范圍內其他產業巨頭的發展規劃,2025年全球動力/儲能電池企業產能規劃很可能將超過8000GWh。

在產能過剩共識下,價格戰與產業洗牌洶涌而至。

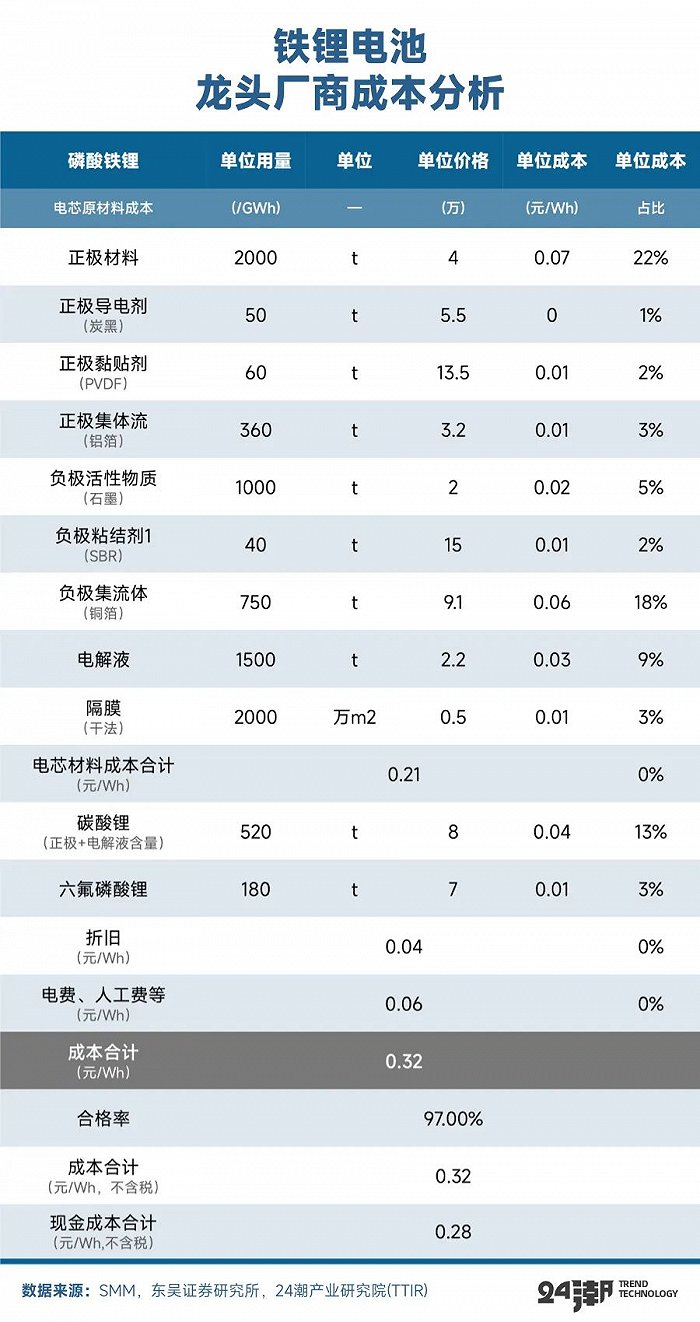

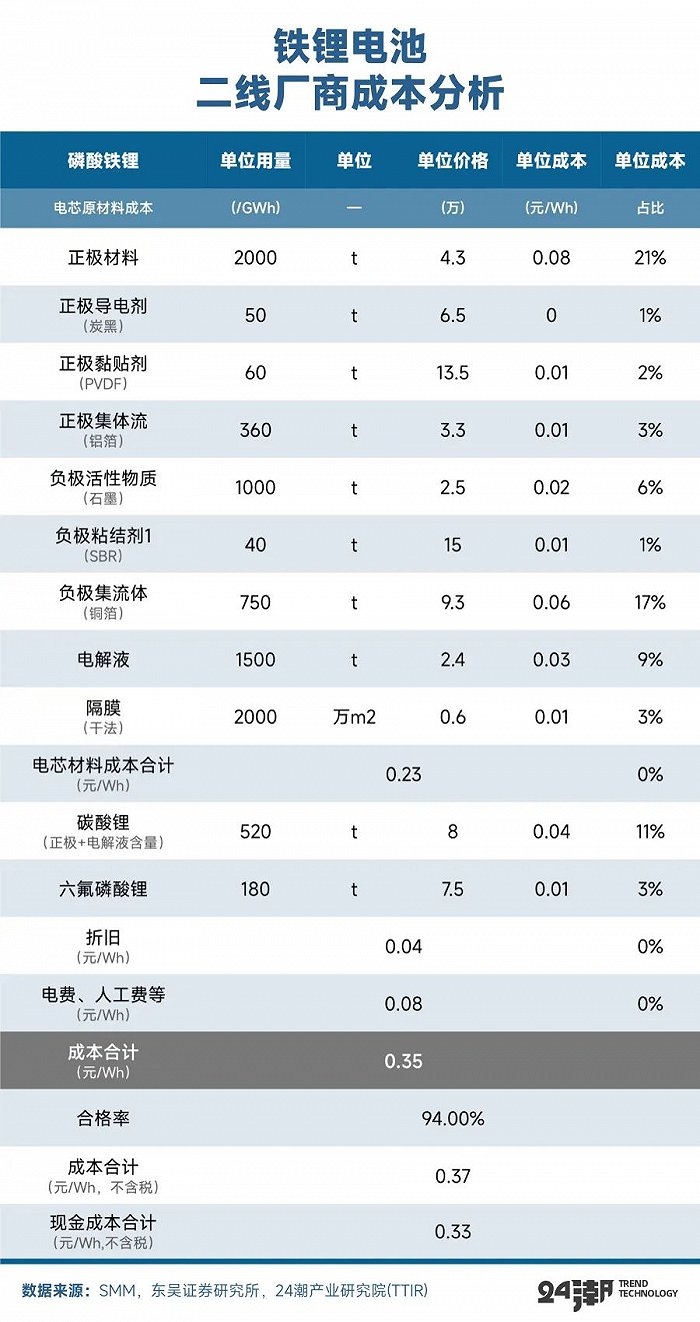

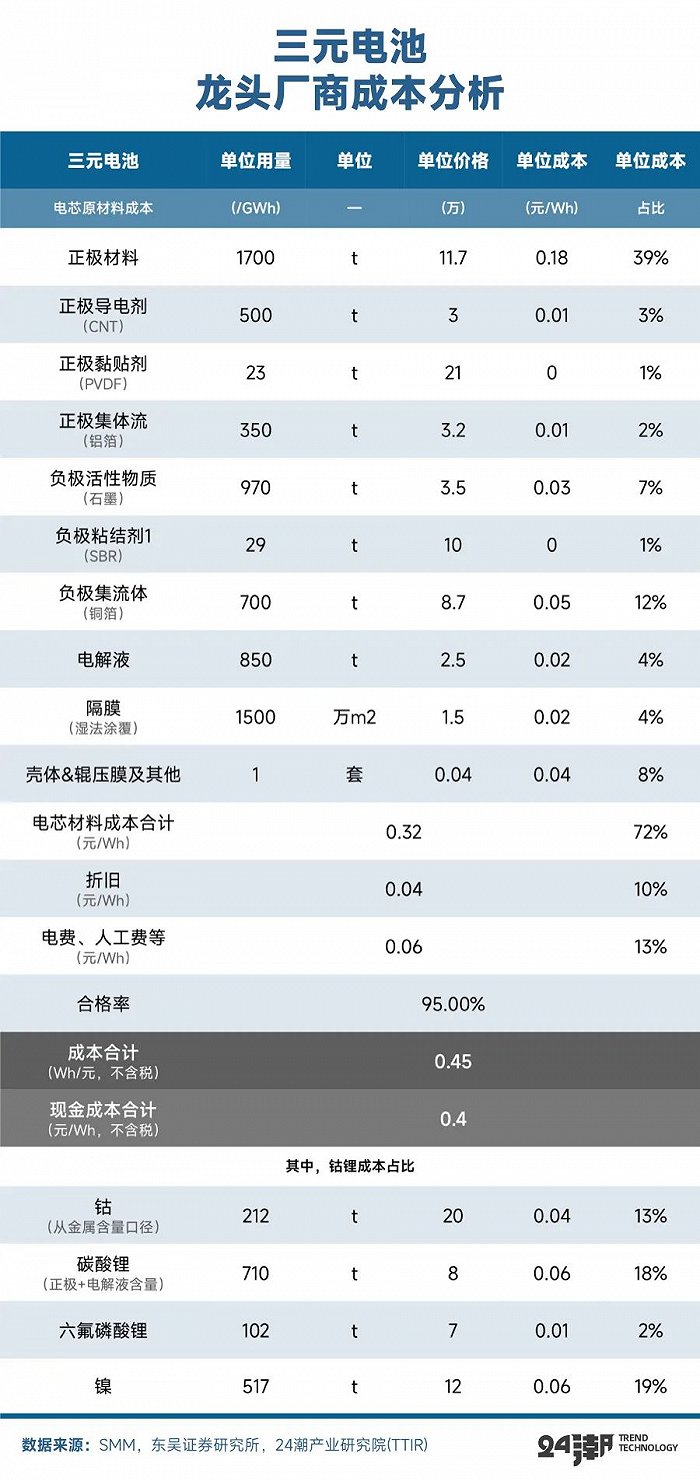

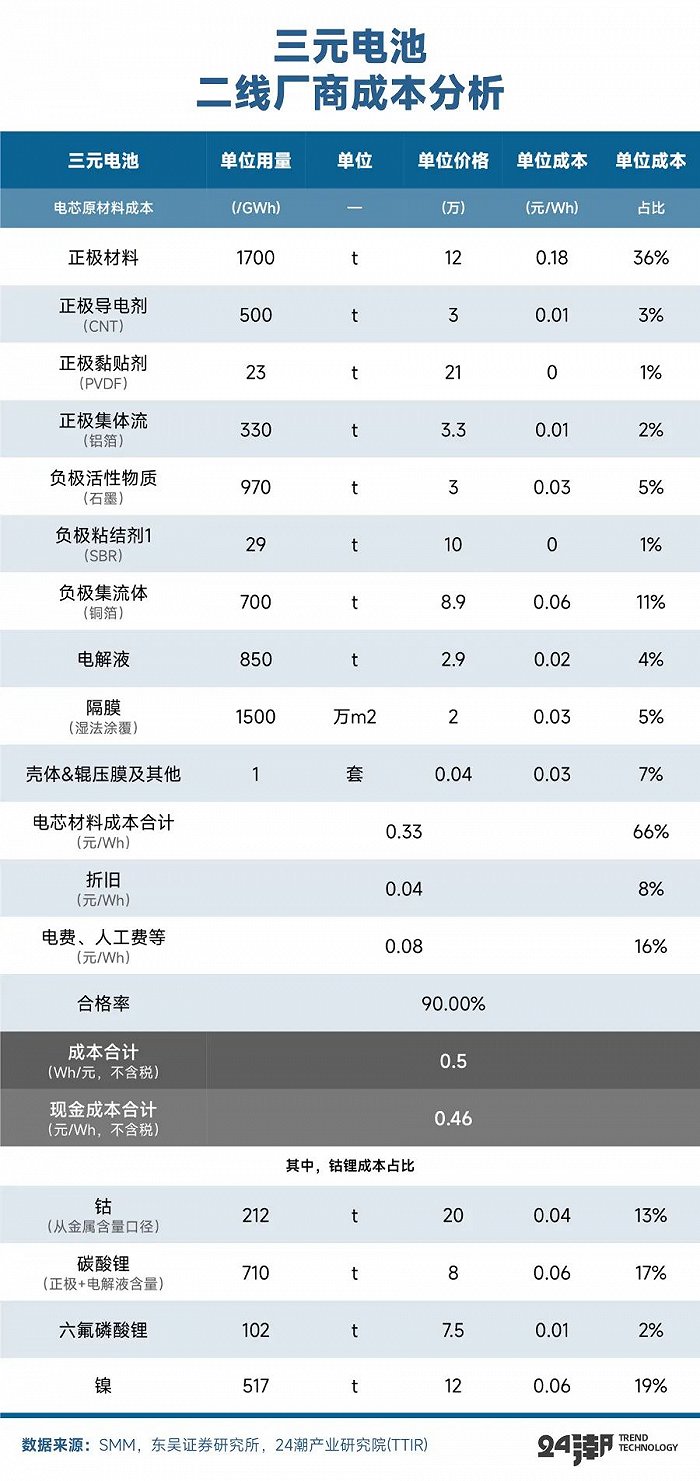

根據東吳證券分析測算,按照碳酸鋰8萬價格測算,龍頭鐵鋰電芯成本預計0.32元/Wh左右(不含稅),龍頭三元523電芯成本預計0.45元/Wh左右(不含稅);而二線廠商鐵鋰與三元電芯成本約分別為0.37/Wh和0.50/Wh左右。

考慮到行業三線電池廠目前產能利用率預計僅有30-40%,且良品率較低,B品較多,預計鐵鋰電芯成本超0.4元/Wh,三元電芯成本可能超過0.6元/Wh。

同樣假設8萬碳酸鋰價格,根據東吳證券測算,鐵鋰電芯二線龍頭電池廠盈虧平衡點價格預計0.45-0.5元/Wh(含稅,對應pack售價0.6-0.7元/Wh);三元電芯二線電池廠盈虧平衡點價格預計0.6-0.65元/Wh(含稅,對應pack為0.8-0.9元/Wh)。

而據鑫欏鋰電數據,1月25日,電池級碳酸鋰均價為9.83萬元/噸,最低價為9.53萬元/噸,高于東吳證券預測值;另一方面目前方形動力電芯(磷酸鐵鋰)均價為0.38元/Wh,最低價降至0.33元/Wh;方形動力電芯(磷酸鐵鋰)均價為0.475元/Wh,最低價降至0.44元/Wh。

綜上分析,目前大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態,很多企業可能熬不過此輪洗牌周期。

在供需加速博弈的2023年,電池級碳酸鋰價格暴跌了80.38%。

而劇烈波動的鋰價對整個新能源產業都產生了深遠的影響,甚至沖擊,進一步加速了產業洗牌進程。

根據 “鋰礦雙雄” 天齊鋰業(002466.SZ)與贛鋒鋰業(002460.SZ)最新披露的業績預告計算,2023年全年兩大鋰礦巨頭 “扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤”(以下簡稱 “扣非后歸母凈利潤” )分別為65-88.20億元、23-34億元,較上一年同期分別下降了61.75%-71.81%、88.47%–82.96%。其中第四季度(10-12月份)天齊鋰業扣非后歸母凈利潤約為盈利8.38億元-虧損14.82億元,較上一年同期約下降了89.70%-118.21%;同期贛鋒鋰業扣非后歸母凈利潤約為虧損9.52-20.52億元,約同比下降115.68%-133.81%,均呈現加速下降趨勢。

回顧過去十年鋰價的演進歷程,期間歷經多輪 “牛熊” 周期的洗禮,每一輪周期變化都對產業格局產生了深遠影響。究其原因,幾乎都是由供需關系劇烈變化所導致的,即一旦市場供需關系發生改變,價格一定會在現實中快速反應,這就是周期的力量。

事實上,2023年鋰鹽行業供需結構也發生了根本性轉變,具體而言,資金大舉進入上游加速產能釋放的情況下,下游的需求卻并未同步增長,導致整個鋰電產業鏈都陷入產能過剩狀態,進而行業內卷加劇,新能源行業面臨殘酷洗牌,所以近乎一致的預期導致市場對鋰價的下跌毫無抵抗力。

綜合安泰科、東吳證券等機構預測,2024年鋰電產業需求增長趨勢放緩已是大概率事件,鋰資源過剩量約為23-25萬噸LCE。

目前電池級碳酸鋰價格在10萬元徘徊一個月有余,在全市場一致預期過剩的背景下,我們分析認為部分高成本礦端產能出清是價格見底的必經之路,但目前來看,大規模的減停產仍未發生,鋰價的磨底之路仍然漫長。

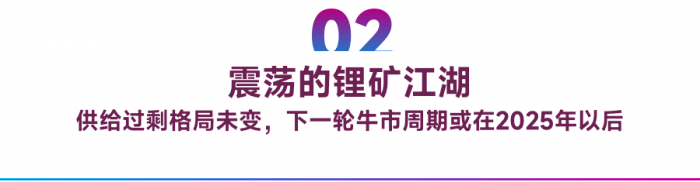

縱觀產業發展趨勢與變化,碳酸鋰的下方成本邊界對中期價格變動,甚至對于產業格局重塑都具有比較重要的參考意義。

具體而言,根據鋰成本價格曲線,鹽湖提鋰的現金成本最具競爭力,其成本處于曲線的最左端,多數鹽湖提取的成本在3-5萬元/噸范圍內;其次,高品質的鋰輝石采礦的成本約為4-6萬元/噸,緊隨其后的是高品質的鋰云母礦,其成本大致在6-8萬元/噸;而非洲資源的采礦成本相對較高,主要受制于能源和運輸的高昂費用,預估在7-11萬元/噸之間。盡管當前成本范圍較高,但隨著后續配套設施完善和交通基礎設施的進一步完善,這些成本仍有可能進一步降低;相對而言,低品質的鋰云母項目面臨最高的成本壓力,其現金成本超出了12萬元/噸。

興業期貨依據當前合理的供應成本分布圖,認為行業成本重心有望落在8-9萬元,以此做出了四種情形假設:

1)24年價格處于6萬元/噸,有效供應量約為53萬噸LCE,將呈現供需極端失衡局面;

2)24年價格處于8萬元/噸,有效供應量約為98萬噸LCE,僅有可能在產能出清階段觸達此位置;

3)24年價格處于10萬元/噸,有效供應量約為120萬噸LCE,行業基本實現供需緊平衡;

4)24年價格處于14萬元/噸LCE,全球有效供應量將超過140萬噸,生產企業將加速產能擴張。

目前價格處于10萬元/噸左右,基本也反映出行業供需緊平衡的現狀,如果價格進一步下挫會使得供給側的產能進一步出清,同時短期也要考慮需求端的變化,特別需求的季節性的變化,短期來看行業庫存仍在高位,一季度需求疲弱,企業補庫意愿偏弱,價格弱勢盤整。

中長期來看,我們預計本輪磨底之路會較為漫長,高成本項目逐步出清仍需時間,隨著需求的恢復,特別是未來如果儲能領域快速增長拉動鋰需求的釋放,使供需平衡達到新的拐點,鋰價才有可能企穩上漲,我們預計鋰價下一輪上行周期有可能在2025年以后出現。

根據鑫欏資訊統計數據顯示,2023年全球三元前驅體產量為96.8萬噸(同比下降4.9%),其中中國三元前驅體產量為83.3萬噸(同比下降5.6%),全球市場占比達86.05%。

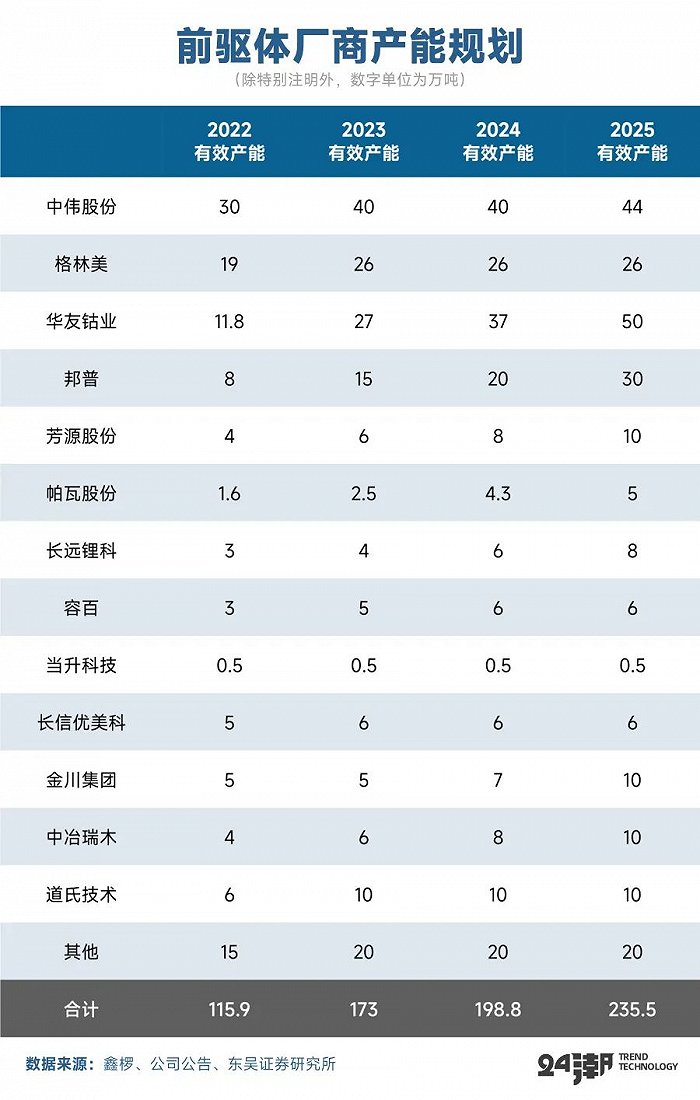

不過,隨著新產能的加速釋放,三元前驅體正在成為鋰電產業產能過剩最嚴重的賽道之一。比如根據東吳證券預測,24年三元前驅體領域預計新增供給20萬噸+,新增需求約14萬噸,產能利用率仍維持低位55%。

在產業競爭加劇的背景下,為了增強企業自身經營實力,很多企業選擇加速一體化布局。尤其龍頭廠商鎳冶煉產能逐步釋放,一體化比例明顯提升。比如 “華友鈷業華越6萬噸滿產,華科4.5萬噸23Q1末達產,華飛12萬噸23年5-8月陸續投料,預計23年鎳冶煉出貨有望達12-14萬金噸(權益8萬金噸左右),年底自供率達到近70%;中偉股份當前硫酸鎳自供比例達90%,年底鎳鐵自供率達到15%左右;格林美23年鎳出貨預計2.5萬噸,并且啟動二期,規劃從2萬噸增長至4.3萬噸,明年年中建成投產。”

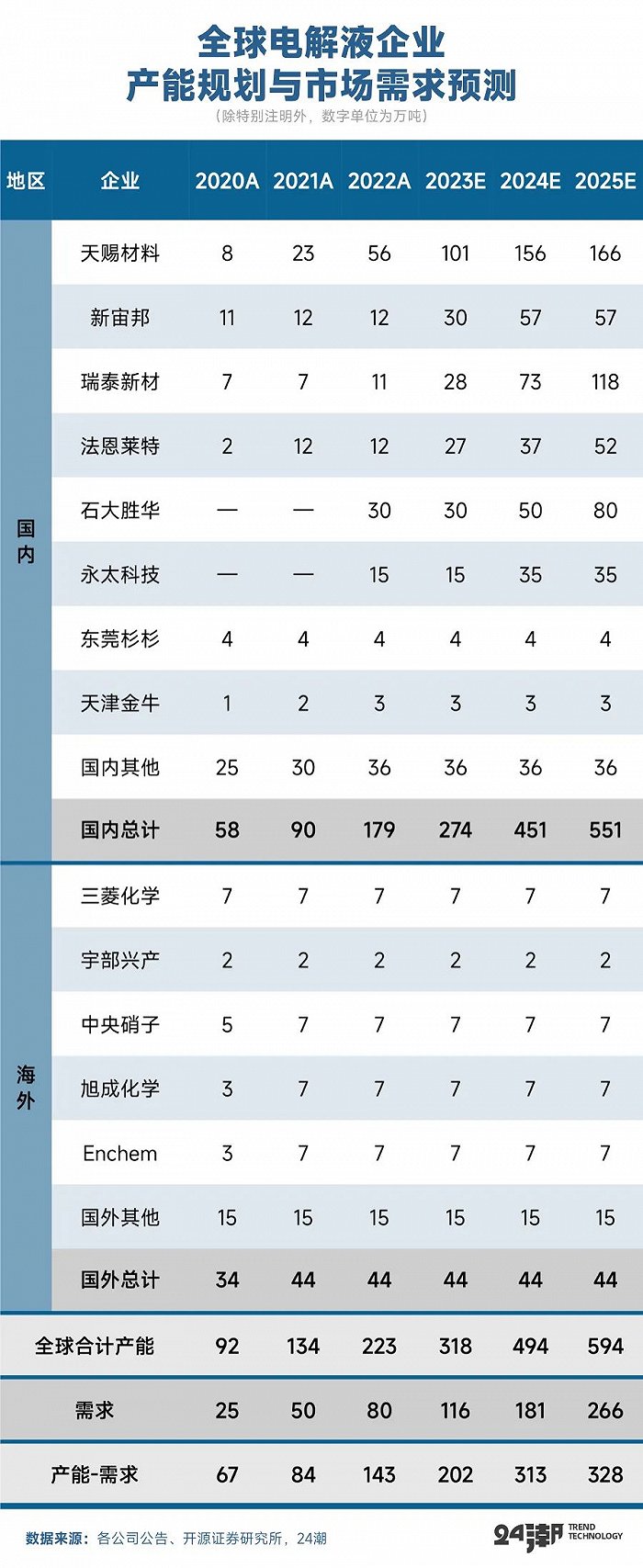

根據研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院共同發布的《中國鋰離子電池電解液行業發展白皮書(2024年)》顯示,2023年,全球鋰離子電池電解液出貨量達到131.2萬噸,同比增長25.8%,其中中國電解液出貨量為113.8萬噸,同比增長27.7%,中國電解液出貨量的全球占比繼續提升至86.7%。

其中,中國電解液行業CR10市場占比由2022年的88.3%提升到2023年的90.2%。

從產業趨勢看,未來電解液市場需求也將大概率保持增長趨勢,綜合券商分析預測,2025年全球電解液需求約為264-273萬噸。

但回歸企業層面,未來產業競爭加劇已是必然。比如據開源證券統計,預計到2025年全球電解液產能約為594萬噸,遠超上述需求預測。

市場分析認為,未來隨著競爭加劇,有望加速落后產能出清,未來電解液行業的競爭核心一方面是在新型鋰鹽、新型添加劑、高電壓電解液等新產品的研發技術儲備,另一方面是原料的成本控制和規模化降本速度。

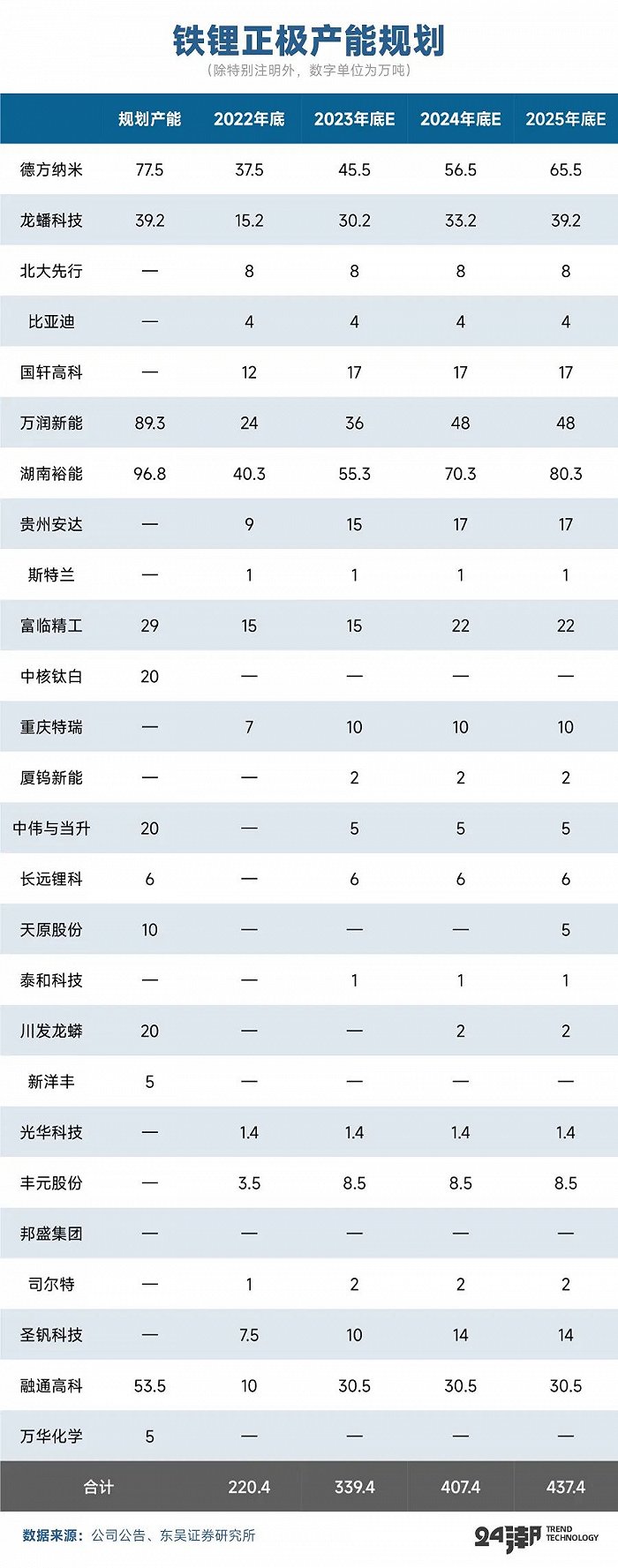

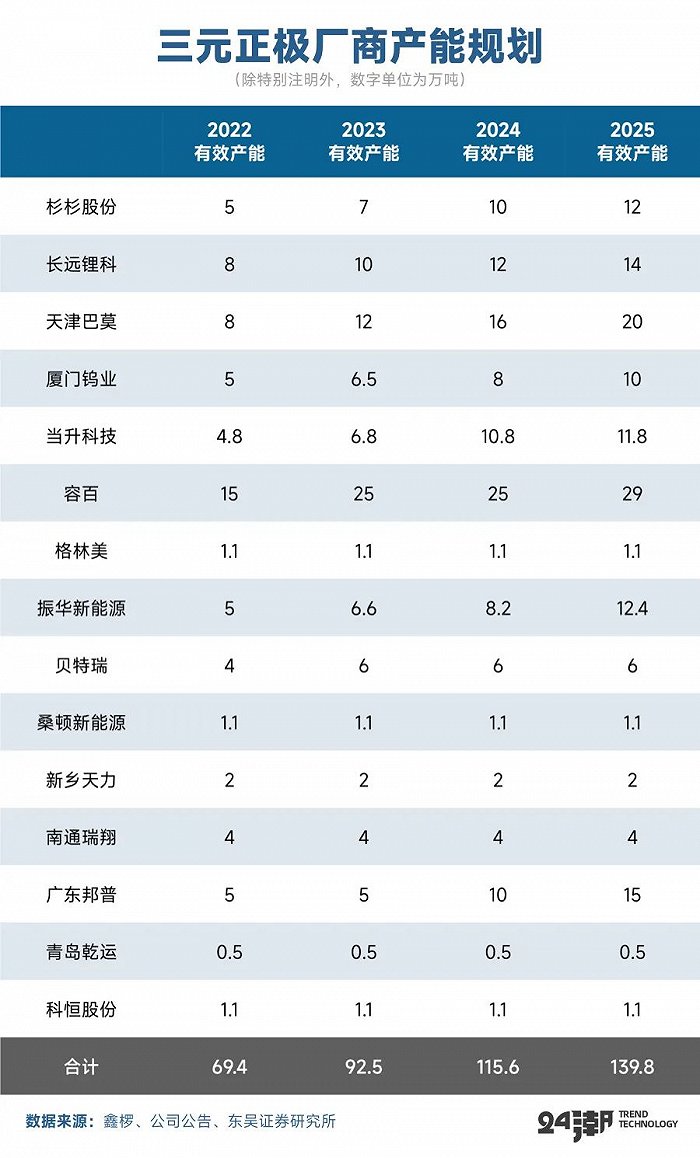

作為2022年新能源產業中風頭最勁的細分賽道之一,正極材料江湖產能過剩風險與危機也隱有愈演愈烈之勢。

根據業績預告,2023年幾大正極材料巨頭均出現虧損,或凈利潤大幅下滑跡象。比如德方納米2023年預計虧損14-16.5億元,同比下降158.82%-169.32%;萬潤新能預計虧損15.05億元,同比下降256.96%;容百科技預計同比下降56.17%……

巨頭們的利潤下滑理由也近乎一致:“下游客戶去庫存導致產品需求放緩,原材料采購成本及產品銷售價格均大幅下降,產能利用率下降,存貨減值損失等等。”

而未來產業形勢之嚴峻,仍可能要超乎很多人的想象。

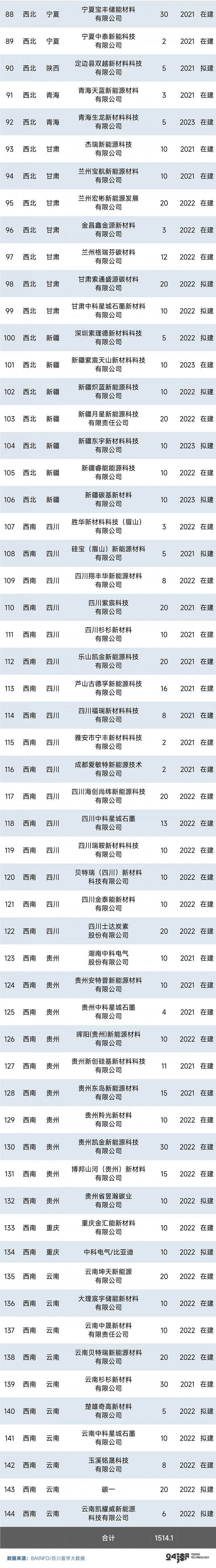

綜合鑫欏鋰電、東吳證券等機構分析與預測,2025年三元正極材料需求約為130萬噸,而供給可能達到199.7萬噸,過剩產能達69.7萬噸;而2025年磷酸鐵鋰正極材料需求約為247.4萬噸,而供給可能達到361.2萬噸,過剩產能約為113.8萬噸,兩者均呈現產生過剩趨勢。

據24潮產業研究院(TTIR)不完全統計,目前國內29家企業公布的正極材料/磷酸鐵鋰總產能規劃已達1064.15萬噸,海外企業產能規劃近110萬噸左右,海內外企業產能規劃合計近1200萬噸左右。

幾乎可以預見,正極材料賽道必將出現一輪血腥的產業洗牌,未來中低端產能可能被大量出清。

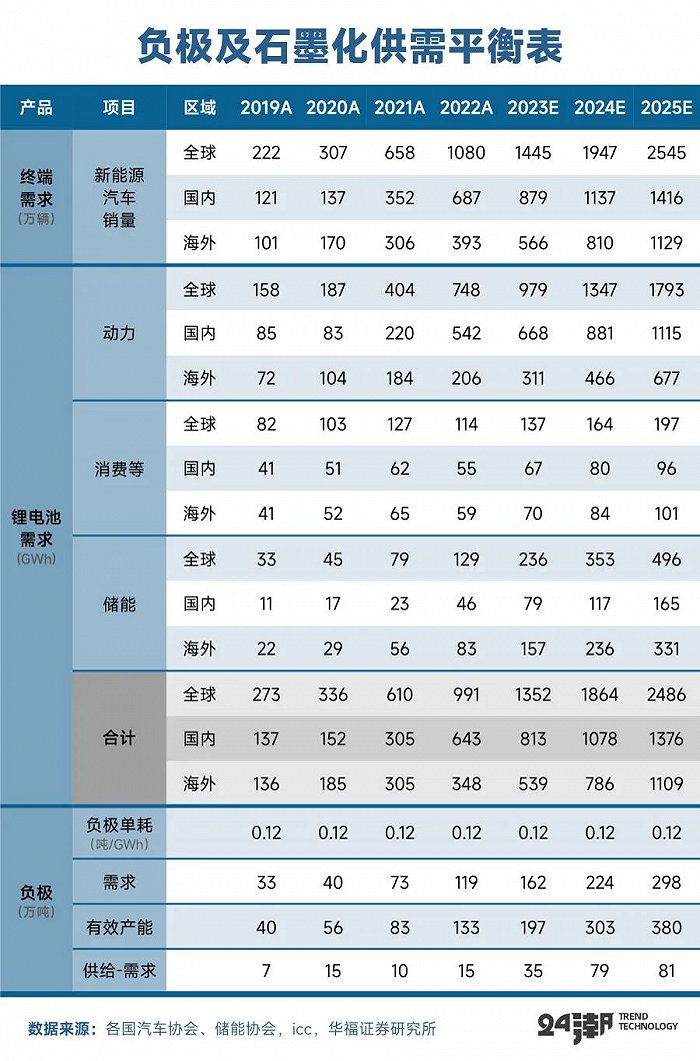

《中國負極材料行業發展白皮書(2024年)》顯示,2023年全球負極材料出貨量達到181.8萬噸,同比增長16.8%,其中中國負極材料出貨量達到171.1萬噸,全球占比進一步提升至94.1%。

綜合券商分析預測,未來幾年負極材料保持增長趨勢是大概率事情,預計到2025年全球負極材料需求在240-298萬噸。

但是,在兇猛的擴張潮下,負極材料賽道卻已出現產能過剩現象,且呈現加速趨勢。

據GGII不完全統計,2020-2022年中國負極材料項目擬投資金額超2200億元,其中2021年擬投資金額超550億元,2022年擬投資金額超1600億元,同比增長超200%。

而據鑫欏資訊預測, 到2023年年末,負極材料名義產能將達440萬噸左右,遠超上述負極材料需求預測;另據華福證券分析預測,2023年-2025年,全球負極材料 “產能-需求” 分別為35萬噸、79萬噸和81萬噸,加速趨勢非常明顯。

另據百川盈孚大數據統計,目前140多家企業負極材料產能規劃合計約為1514萬噸,遠超上述券商未來三年全球市場需求預測,未來產業形勢不容樂觀。

上下滑動查看完整內容

根據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰離子電池隔膜行業發展白皮書(2024年)》,2023年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經突破210億平米,其中中國鋰離子電池隔膜出貨量達176.9億平米(同比增長32.8%),中國隔膜企業出貨量的全球占比在2023年已經突破83%。

這標志著鋰電隔膜行業已經基本完成國產替代,正在走向全球替代。

在新能源產業崛起的大勢下,鋰電隔膜需求量未來幾年大概率仍將保持增長趨勢,綜合中信證券、浙商證券、廣發證券等券商分析2025年全球鋰電池隔膜需求約為260-439億平米。

不過需要注意的是,目前國內外鋰電隔膜企業到2025年產能規劃已突破600億平米,未來市場競爭形勢也不容樂觀。

事實上,產能過剩幾乎已經席卷整個鋰電江湖。

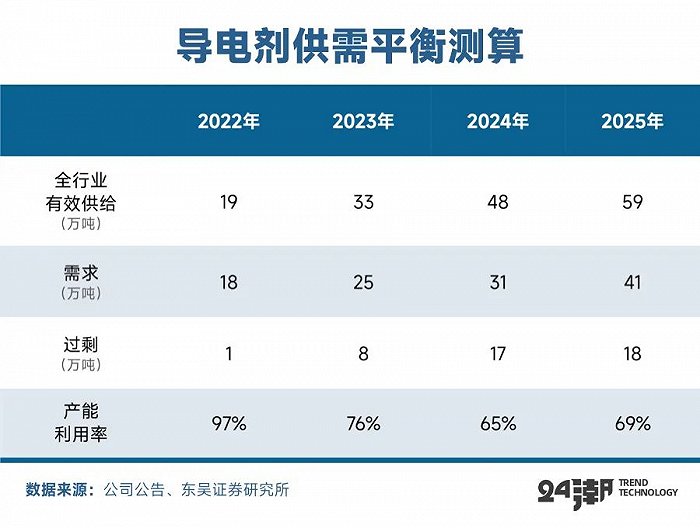

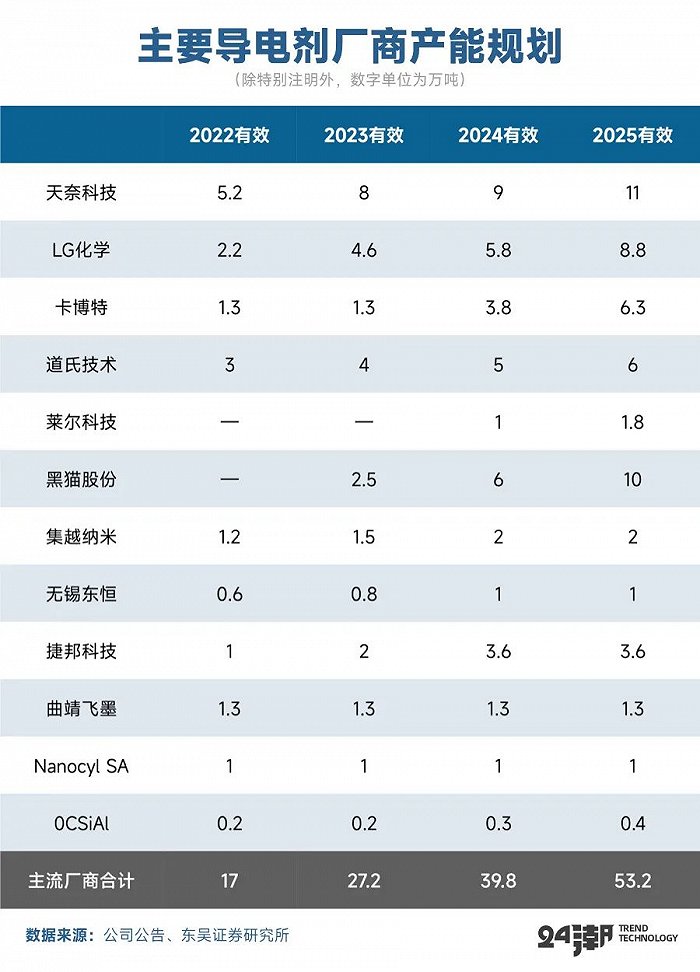

如下表所示,鋰電銅鋁箔、導電劑等細分賽道幾乎都面臨產能過剩的壓力與風險,只是競爭環境與風險略有差異,我們不再一一贅述,相信讀者朋友自有評判。

筆者分析認為,在未來產業新競局下,更早實現一體化與全球化布局,以及擁有雄厚的研發底蘊及資本實力的企業,才更可能在殘酷的產業競爭中存活下來,這樣的企業也更具有穿越周期、持續發展壯大的基因與實力。

早在2001年,任正非在 “歡送海外將士出征大會” 上說,隨著中國即將加入WTO,我們不僅允許外國投資者進入中國,中國企業也要走向世界。“我們還完全不具備在國際市場上馳騁的能力,我們的帆船一駛出大洋,就發現了問題。……我們總不能等待沒有問題才去進攻,而是要在海外市場的搏擊中,熟悉市場,贏得市場,培養和造就干部隊伍。……若三至五年之內建立不起國際化的隊伍,那么中國市場一旦飽和,我們將坐以待斃。”

中國鋰電產業激蕩二十年間,從產業跟隨者到領跑者,強悍的市場戰斗力毋庸置疑,但其仍難以擺脫市場對其 “大而不強” 的質疑聲。

究其原因,其距離真正的 “建立全球性的商業生態系統” 還有一段很長的距離。比如據SNE Research數據,2023年1-7月海外(除中國市場以外)動力電池裝機量前十企業中只有4家中資企業,分別為寧德時代、比亞迪、遠景動力和孚能科技,4家企業市場占有率僅為31.60%。

另據24潮統計,2023年上半年寧德時代海外收入占比為34.71%,億緯鋰能海外收入占比為32.31%,國軒高科海外占比僅為20.09%,中創新航僅約為3.05%。

目前在征戰海外的策略上,出海建廠幾乎已經是行業共識,且刻不容緩。全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩曾指出:“歐美正在加快培育本土動力電池企業,保護主義有所抬頭。”

孚能科技董事長王瑀在參加央視《對話》欄目時也曾預測,以2026年為分水嶺,之后北美、歐洲對電池必須本地化生產的要求就將進入實操議程。

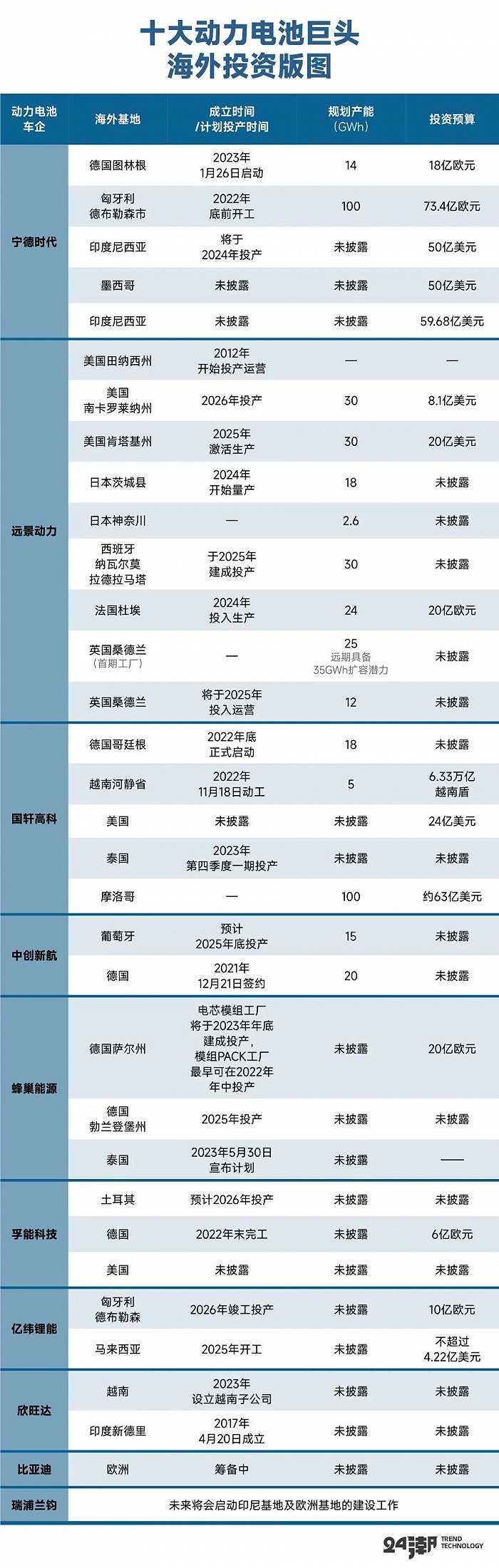

事實上,很多動力巨頭都在加速海外產能布局。據24潮團隊不完全統計,截至目前,國內已有寧德時代、遠景動力、國軒高科、中創新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達等10家動力電池巨頭計劃或者已在海外有深度的產業布局,其公開對外披露的/媒體公開報道的項目達33個,總投資預算超4000億元。

其中至少10個項目投資預算在100億元以上,僅15個項目披露的動力電池產能規劃就已超440GWh。

此外據高工產業研究院(GGII)不完全統計,截至2023年7月23日,我國已有22家鋰電材料企業公布海外擴產項目37個,合計投資金額超1370億元。其中僅統計2023年初至7月23日期間,就有16家企業公布海外擴產項目20個,合計投資金額超957億元,擴產項目數量和合計投資金額占近幾年總擴產項目的比重分別高達54%和69%以上。

不過中國鋰電出海絕非一片坦途。比如早在2019年,寧德時代就開始在德國圖林根州建設第一座海外工廠,直到2023年年初,該工廠才宣布投產。以寧德時代的擴產經驗與技術實力,仍歷時四年之久,其中困難,可見一斑。

此外,海外建廠還面臨更高的生產成本和人力成本。由于海外動力電池產業鏈并不完備,主要原材料及生產設備仍需從亞洲進口,產品制造成本高企。而且海外建廠要加大人員培訓力度,并按照當地工會要求提供合規的工作環境,人力成本更高。據德國聯邦統計局數據統計,2020年德國制造業和經濟服務業的雇主平均每小時支付36.70歐元工資,歐盟國家平均人工成本為28歐/小時。如果按28歐/小時,5天8小時工作制算,德國工人的月薪在4700歐元左右,約為人民幣35700元。

此外,我們也要承認,日、韓企業深耕多年海外市場,我國企業海外經驗不足。日本松下、韓國 LG、三星SDI等企業已進入國際車企供應鏈體系,并在全球范圍內加快產業布局。隨著ACC、Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、Morrow、Italvolt等歐洲本土動力電池企業逐步投產,我國供應商在海外布局將面臨更加激烈的國際市場競爭。

縱觀鋰電發展史,可以說,由創新所帶來的新技術驅動是企業成功與崛起的關鍵——新技術推動行業持續降本增效,成本下行帶來需求向上,銷量增加反哺技術研發。

時下,鋰電產業進入新一輪的技術迭代期,又到了決定下一個十年產業新格局的歷史關鍵節點。毫無疑問,未來誰能解決產業痛點,更快實現產業化布局,誰就擁有改變或重塑產業新格局的力量與歷史機遇。

比如當前被動力電池產業視作 “未來動力電池的終極形態的固態電池” 。據24潮產業研究院(TTIR)統計,目前A股約有68家企業進入 “固態電池” 概念股名單,幾乎涵蓋上下游全產業鏈,諸如上汽集團、寧德時代、比亞迪、天齊鋰業、恩捷股份等各產業鏈龍頭企業都紛紛下場布局,參戰!

截止目前這68家企業總市值近3萬億元,2023年前三季度總營收合計1.95萬億元,總資產合計達4.09萬億元;此外據24潮產業研究院(TTIR)不完全統計,2023年僅國內企業至少對外公布了14個建設/計劃建設固態電池領域重大項目,總投資預算超1300億元。“固態電池” 概念軍團實力不同小視。(詳見 “固態電池的戰爭” 一文)

又如被業界認為可能成為 “產業王者” 的大圓柱電池:“單體能量提升5倍,行駛里程提高16%;未來,隨著電池材料和汽車設計的改進,將使續航里程凈增加56%,生產成本下降54%。” 這是2020年特斯拉在其 “電池日” 上公布的4680大圓柱電池一系列核心數據,震撼業界。

除特斯拉外,寶馬、奔馳、通用、保時捷、沃爾沃等車企巨頭也都紛紛宣布未來將使用或考慮使用大圓柱電池,都希望在下一代車型和電池設計上爭取主動權。

如今,寧德時代、億緯鋰能、松下、LG新能源、三星SDI、比克電池等海內外電池巨頭目前也紛紛下場,重金布局大圓柱電池領域,加速大圓柱電池產業化進程。

綜合各券商研報及相關公司公告,預計2025年大圓柱電池市場需求在144.2GWh-235GWh;其中華泰證券分析認為,2027年全球大圓柱電池裝機量有望達到429.0GWh,對應總體市場規模將達到2144.8億元人民幣。(詳見 “大圓柱的戰爭” 一文)

不僅如此,鋰電產業鏈各環節也都在需求新的技術或者應用材料的突破,以提升企業競爭實力。比如復合銅箔、硅基負極、新型正極、LiFSI等代表的鋰電新材料發展方向,且很多都已進入量產階段,這都將對產業發展產生深遠影響。

事實上,縱觀中國鋰電電池產業20年發展史,特別是在過去十年間,中國鋰電池產業已歷過了幾輪瘋狂的野蠻生長和殘酷洗牌。

產業最瘋狂時,比如在2013-2016年期間,國內動力電池企業從最初的40余家,迅速成長至200余家,幾年間玩家數量增長了四倍多。但隨著政策與市場周期的調整,動力電池產業也遭遇殘酷洗牌。據東方證券統計,僅過去五年,我國動力電池行業在經歷大洗牌后,能夠配套車型的電池生產企業數量已經從2017年的81家降至36家(2023年4月),降幅達55.56%。

那些倒下的明星企業,甚或產業巨頭,大多死于“現金流斷裂引發的資金危機”,筆者分析認為,在未來慘烈的市場競爭中,也尤為考驗企業的財務健康程度與資本實力。

據24潮團隊統計,截止2023年9月31日,101家鋰電企業總負債合計達14796.15億元,約同比增長18.15%,整體資產負債率為56.41%。具體到企業層面,30家企業總負債規模在100億元以上,其中總負債規模增長最快的三家企業依次為龍蟠科技(92.15%)、國軒高科(54.15%)和贛鋒鋰業(50.90%)。

筆者分析數據發現,資本幾乎都掌握在少數產業巨頭手中。比如TOP 20企業資金儲備規模合計達4721.29億元,同比增長37.79%,占整體資金儲備的比例為75.53%。其中,前9名企業資金儲備規模均在100億元以上,而寧德時代唯一一個資金儲備超千億規模的企業,達2337.58億元,其是第二名華友鈷業的9.46倍,是最后一名靈鴿科技的8202倍。

另外,據24潮統計,截止9月末,101家鋰電企業資金凈值合計僅為265.45億元,約同比下降了45.36%。多達58家鋰電企業資金凈值為負,即企業擁有的資金儲備不足以覆蓋長短期有息債務,其中8家企業資金缺口在100億元以上。企業間資本實力差距極為明顯,甚至部分企業的資本負債結構已經到了非常危險的境地。

綜上所述,綜合產業最新發展趨勢與變化,未來全球新能源企業將圍繞新技術、新產能、新資本等多個維度進行新一輪較量,競爭成敗必將對未來產業格局與發展產生深遠影響。筆者分析認為,未來擁有 “技術突破與持續創新力,先進產能布局與高效執行力,全球化布局與發展,財務健康與雄厚資本實力” 等四大能力的企業更具有穿越周期,持續發展壯大的基因與實力。

考慮到全球經濟、金融與市場環境存在劇烈波動風險,企業在先進產能、一體化與全球化布局時,也要量力而行。任正非在《不做曇花一現的英雄》一文中曾說過,“如果沒有堅實的基礎,擅自擴張,那只能是自殺。”

(本文僅供參考,不構成投資建議)