文|快刀財經 朱末

都說“流行是個輪回”,這句話放到餐飲界同樣適用。

眼花繚亂、沖鋒搶食、大快朵頤……有一種干飯記憶,只要一提起,DNA就會開動,那就是讓人扶墻進、扶墻出的自助餐,試問當年涌進自助餐廳的各位,誰沒立下過“吃垮餐廳”的壯志呢。

可惜好景不長,這份全民狂吃自助餐的熱鬧場景,漸漸淪為回憶。從挑戰人類建筑力學極限的必勝客自助沙拉吧黯然退場,到被稱為“高端自助餐行業標桿”的金錢豹關門倒閉,曾經自助餐勾著人們留下的口水,如今已凝結成了時代的眼淚。

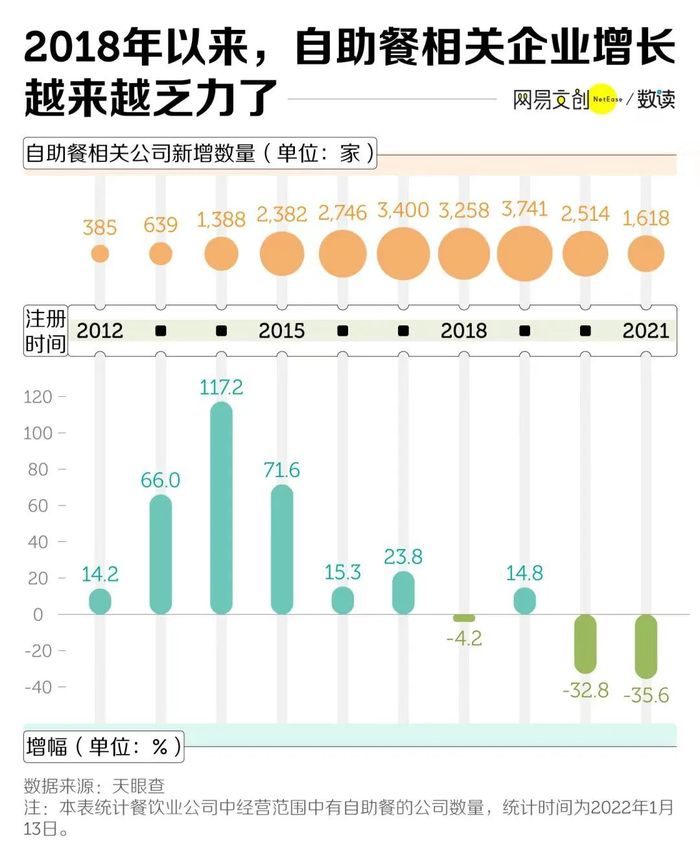

據美團點評發布的餐飲報告顯示,2016年自助餐營業額約為11.5億元,占餐飲市場的12%,僅次于火鍋;而到了2018年,新增自助企業數量首次下滑,增幅為-4.2%;2020年和2021年,這個負增長的幅度越發夸張,分別為-32.8%、-35.6%。

截至2022年1月18日,中國經營范圍內包括自助餐的餐飲業公司有32171家,存續的只有13802家。換個概念來說,也就是有近2萬家自助餐企業倒下,關于“自助餐正集體消亡”的論調愈演愈烈。

然而,事態從去年開始,又發生了意想不到的變化,隨著“性價比”需求的回歸,自助餐正默默翻紅,不僅許多老牌自助餐門口排起長龍,還新起勢一批烤肉、海鮮自助餐品牌。

據企查查最新數據顯示,近一年內餐飲業新增自助類企業超5000家。部分區域性的回轉小火鍋在2023年開始加速擴張,成為商場餐飲的新寵,更有像滿記甜品、布拉諾、南城香、哥老官紛紛推出“自助模式”,隨著這些創新自助餐的出現,自助餐的未來又變得“光明”起來。

只是,這久違的消費熱潮下,依然充滿著不確定性。卷土重來的自助餐,到底是王者歸來,還是虛火一場?

01 自助餐“黃金十年”,一門關于欲望的生意

很多人不知道的是,自助餐其實起源于八至十世紀的西方海盜文化。

因為嫌用餐規矩麻煩,這群暴躁老哥就讓餐館將所有菜肴全部擺出來,他們想怎么吃就怎么吃,在旁觀察的老板意外發現,這種用餐方式不僅能讓大家吃得更加隨心所欲,還能幫忙省下大筆服務費用,就將其進一步文明和規范化,漸漸地,自助餐開始在歐美各國流行起來。

自助餐的風潮最早是在上世紀30年代吹到國內的,在當時僅限于外國人在中國開的大飯店里,真正推廣到普羅大眾身邊,則是在90年代。

1990年,必勝客把第一家中國門店開在了北京東直門,為了進一步吸引顧客,必勝客推出25元的自助水果沙拉,消費者可以拿一個碗去裝沙拉,但只能取一次,激起了無數“大神”的勝負欲——大家用“壘沙拉塔”的方式和小小的沙拉碗宣戰,使用各種建筑技巧用蔬菜和水果壘出了一座座“九層妖塔”,還成為了早年互聯網上一個著名的挑戰。

如果說自助沙拉還是小打小鬧,隨后的“好倫哥”、“四海一家”等自助洋快餐連鎖餐廳的遍地開花,則讓吃自助餐變成了一件“時髦”的事,并發展出海鮮、烤肉、日料等多元化主題。

要知道,彼時正是中國從物質貧乏走向物質豐盛的時代,中國的糧票制度,直到1993年才取消,人們的消費思想由保守走向開放的過程中,不可避免地出現了補償性的“報復”心理,即更看重物質消費的“數量”和“種類”,自助餐在這個一個特定的時刻,用最極限的操作,提供了國人向往已久的“吃飯自由”。

而來自臺灣的金錢豹,則一舉將自助推向了奢靡的狂歡。2003年,中國人均GDP剛突破人民幣萬元大關,大家手頭漸漸富裕起來,越來越追求“刺激點”的消費。

同一年,金錢豹落地上海,平均營業面積達7000至8000平方米,僅是裝修費便花費幾千萬元,端的勢金碧輝煌。除此之外,金錢豹每天供應超過400種菜品,生魚片、鵝肝等高端食品比比皆是,連“冰淇淋奢侈品”的哈根達斯也可以隨意敞開來吃,對于消費者來說簡直太誘惑了。

所以,盡管昂貴的食材成本帶來了高不可攀的定價,人均238元,是彼時上海職工人均月收入的1/8,金錢豹仍然一位難求。2010年時,金錢豹的營業額已接近9個億,年接待顧客接近500萬人次,鼎盛時期的金錢豹更是在全國開了26家連鎖店。

由于踩中了中國消費社會的節奏,自助餐當之無愧地站在了餐飲界的風口,市面上涌現出了大量的自助餐飲品牌,生意無一不是紅紅火火。

但消費者的心是會變的,市場的天也是會變的,自助餐“躺賺”的好日子,不經意間就到了頭。

02 從熱捧到丑聞纏身,自助餐走向“崩塌”

2010年以后,餐飲環境發生了翻天覆地的變化。大量中端連鎖餐飲橫空出世,它們將上千平米的大店換成了幾百平的小店鋪,用更低的成本快速擴張占領商圈。

同時,隨著中國城鎮居民人居可支配收入的逐年增長,各類高端食材不再稀缺,大眾化餐飲形式日益豐富,人們優先考慮的因素,從「吃飽」變成了「吃好」。消費者們也更愿意選擇自己喜歡的,精準定位的餐廳:喜歡三文魚的可以去日料店;喜歡海鮮的可以去海鮮餐廳;喜歡肉食的直接去各類燒烤、烤肉店。

以前自助餐受歡迎的主要原因,還是因為大家一年下不了幾次館子,選擇吃同時提供中式、西式等菜品的自助餐,雖然味道說不上驚艷,但至少能讓人一次“吃遍全球”。然而,當專業度和口味成為新的考量標準后,大而全但什么特色都不突出的自助餐,此時就成了“雞肋式”存在。

最重要的是,食客們也變“聰明”了。曾經為了“吃夠本”,食客們和自助餐廳之間少不得斗智斗勇,為了不讓食客達到目的,餐廳會出臺各種各樣的反制措施,比如規定“吃剩的食物要罰款”或者“每人每次限取兩只”等。

然而,這些明面上的規定作用到底有限,于是商家又開始琢磨擺不上臺面的小動作。很多人吃自助餐的時候都有過類似的經歷:龍蝦鮑魚的檔口“上新”特別慢,排長隊都搶不到,旁邊的炒飯檔口卻是要多少有多少,其中的原因不言而喻。

騷操作還遠不止這些,雖然自助餐的種類應有盡有,但大部分菜品都是高油高鹽的重口味,當攝入鹽分過多,不自主地就會想喝水,幾大杯碳酸飲料下去,肚子也就頂飽了,只能無奈結賬走人,順便為商家貢獻下“翻臺率”。

這一招再不管用,那就只能是降低質量,以次充好了。2021年12月,上海某高端自助餐廳因為用比目魚充當鱈魚,用廉價牛肉充當澳洲和牛,被罰款50萬元;2013年1月8日央視曝光“假魚翅”事件,不少自助餐廳所售的魚翅實際是用“魚翅精”調料調成的,金錢豹也在名單之列。

2015年,有記者臥底北京漢麗軒自助餐廳,發現洗碗水不更換、剩菜隔天繼續給顧客吃等一系列問題。就連飲料也bug頻出,研究人員測試了21家自助餐館里的76個檸檬片,發現70%的檸檬含有大量來自生肉或家禽的微生物,種種亂象,令人望而生畏。

自助餐接連爆出的食品安全丑聞,也為自助餐蒙上了陰影。2017年,“金錢豹”因投資重、食材損耗大、運營成本不斷攀升等多重因素難以為繼,資金最終斷裂倒閉。

金錢豹的垮臺如同一個縮影,自助餐迅速步入黃昏。據紅餐網統計數據顯示:從2019年起,國內自助餐相關企業的注冊數量逐年下滑,2019年至2021年,注冊量分別為3705家、2775家和1710家。相應的,自助餐相關企業的存續量漲幅逐年遞減,到2021年為13731家,漲幅還不到2019年的十分之一。

眼看它起高樓,眼看它樓塌了,隨著時代浪潮奔涌而來的自助餐,似乎也跟著潮水一并退去了。

03 逆勢復蘇偷偷翻紅,自助餐還能崛起嗎?

從飽受追捧到無人問津,眼看自助餐成為了“過氣”的代名詞,誰能想到,絕境之中,自助餐又迸發出了生機。

疫情過后,“消失”了很久的自助餐,再次作為性價比之選受到歡迎。尤其是這兩年,由于原材料價格的上漲,許多餐飲品牌進行了提價,且漲價幅度明顯,經常能聽到“兩個人在火鍋店花了300,跟啥都沒吃一樣”的吐槽,這個時候,自助餐的“貼心”就凸顯了出來。

截止去年,我國十大連鎖自助餐品牌的人均客單價為69元;其中旋轉自助小火鍋的客單價,更是保持在40元以下,讓人忍不住感慨“自助餐的性價比還是能打”。

從去年開始,百度指數顯示,3月、7月以及10月,自助餐都出現了多次熱度上漲的現象,最高峰出現在十一假期;抖音上,自助餐的相關話題,也獲得了單日超過1300萬的播放量,種種跡象都在表明,自助餐悄悄“復活”了。

當然,重新回歸的自助餐,與過去相比也有了明顯的變化。為了適應當下的消費需求,自餐餐店的品類也走向了細分,光是日料,就已經演化出了壽喜燒自助、和牛自助、燒鳥自助、壽司自助、關東煮自助等多個分類。

除此之外,中式炒菜自助、早茶自助、生蠔自助、水餃自助、面包甜品自助等單品店也越來越常見。2023年6月,滿記甜品就在上海試點推出35元/客,限時10:00-13:00上線的甜品自助,8月大范圍推廣,價格調整至48元/人,用餐時間限制在3小時,受到無數好評。

這種經營方式,不僅讓餐廳在滿足垂直人群需求的同時,降低了采購成本,還讓這些店在同屬“自助餐”分類的同時,提高了自己的辨識度。

值得一提的是,很多老牌自助餐廳生意也處于上升狀態。像是2002年成立的比格比薩,79元無限吃,通過把“比薩”這個招牌單品做到極致,建立起了自己的壁壘。

對于自助餐從前繞不開的“浪費”問題,新一批成長起來的自助餐廳都提前進行了規避。比如豐茂的“燒烤放題自助”,都是提供點單式的套餐菜單,把菜品搭配好,按照一定的量先上一部分,然后再進行點單,不但可以避免自取的浪費,也給顧客提供更好的一對一服務。

除了老牌和新秀自助餐廳起勢外,很多其他品類賽道的大咖也在嘗試自助餐模式:必勝客自助餐分時段回歸;老鄉雞、大米先生等快餐巨頭用自助稱重來尋求新突破。

如此看來,消亡的或許只是自助餐曾被賦予的“欲望”或“超值消費”等符號象征,而自助這一餐飲形式,其本身仍有存在和受到喜愛的價值,這也是自助餐翻紅的關鍵所在。

話說回來,如今的你還會選擇吃“自助餐”嗎?

參考資料:

1.優荔生活《金錢豹倒閉!老板跑路,中國自助餐到底怎么了?》

2.職業餐廳網《涼透了的“自助餐”再次火了!是虛火一場,還是王者歸來?》

3.槽值《央視點名批評的自助餐,卷土重來了》

4.紅餐網《自助餐一再被唱衰!這個品類還能再次崛起嗎?》