文|儀美尚

據外媒報道,日前,美國獨立實驗室Valisure LLC經檢測發現,包括理膚泉、適樂膚、PanOxyl、倩碧、Clearasil等在內的一眾美妝品牌旗下部分產品或存在“苯含量超標”風險。該報道一經曝光,立刻引起了國內消費者恐慌。

根據Valisure文章,此次苯超標的原因在于,上述產品中均使用了“氧化苯甲酰”(或“過氧苯甲酰”,以下簡稱BPO)這一成分。在國外,BPO常被用于痤瘡治療,但在國內,該成分已被列入《化妝品禁用原料目錄》。這意味著,上述使用了BPO成分的相關產品并沒有在國內市場上架。

上述檢測結果曝光后,不少涉事品牌發布回應聲明。今日(3月8日),倩碧面向媒體發布聲明稱:“我們在中國銷售的所有產品均符合國家相關標準和法律法規。產品可以放心使用。”

倩碧官方回應

01 苯濃度最高超標800倍,理膚泉/適樂膚等94款產品疑含致癌物

當地時間3月6日,Valisure在其官網上發布了一篇文章《Valisure發現過氧化苯甲酰痤瘡治療產品不穩定并形成苯》。

圖片截自Valisure官網

在該文章中,Valisure指出,經檢測發現,含BPO產品中,苯(一級致癌物)的含量,會隨著溫度的變化而發生變化。

具體來說,通過對來自理膚泉、up&up、適樂膚、PanOxyl、Clearasil等品牌旗下的99種含有BPO的產品進行測試,Valisure發現,其中94款產品在未經任何高溫孵育的情況下含有苯。在50°C的固定溫度下,Valisure對其中66種產品進行了為期18天的穩定性測試,結果顯示,2種產品中苯含量超過1500ppm(百萬分之一),17種產品中苯含量超過100ppm,42種產品中苯含量超過10ppm。

而在37°C下,短短數周,產品中會形成數十ppm的苯;在70°C下培養不到1天,空氣中產生的苯含量,大約相當于BPO產品中29ppm的苯。

因此,Valisure在文章中表示,經過廣泛地測試,市場上大量的含有BPO成分的化妝品,可形成超過FDA(美國食品和藥物管理局)限制的百萬分之2(ppm)濃度800倍的苯。

同時,Valisure不僅在BPO產品內部檢測到高含量的苯,而且在孵化的BPO產品周圍的空氣中,也檢測到高含量的苯,“這表明苯可能會從某些產品包裝中泄露出來,并構成潛在的吸入風險”。

故Valisure認為,目前配制的BPO藥物從根本上來說不穩定,并且若產品在較高溫度下處理或儲存時,會產生“令人無法接受的高濃度的苯”。

根據這一檢測結果,Valisure要求對含有BPO的產品進行調查并撤回市場。

為了強調這一事件的嚴重性,Valisure在文章中提到,雖然以前其在防曬霜、洗手液和其他消費品中發現過苯,但那些與此次事件“有很大的不同”。Valisure聯合創始人兼總裁David Light表示:“我們在防曬霜和洗手液中發現的苯,是來自受污染成分的雜質;然而,BPO產品中的苯,是來自BPO本身。”

02 BPO被列入國內“禁用原料”,仍有“擦邊球”產品私下交易

維基百科顯示,BPO是一種藥物與化學品,用來治療輕至中度痤瘡,在程度嚴重時也會與其他藥物聯用。目前,由BPO制成的藥物已被列入“世界衛生組織基本藥物標準清單”,屬于OTC非處方藥。

當前,在國內電商平臺搜索“過氧化苯甲酰”,也會顯示出來自多個醫藥品牌的“過氧化苯甲酰凝膠”,宣稱功效以痤瘡治療、祛痘為主。

不過需要注意的是,這一成分本身存在風險早已被驗證。除了上述Valisure所說的“不穩定”,筱聲生物科技產品經理郭曉峰還指出,BPO具有輕微刺激性,對毛發、衣物也有一定的漂白作用;此外,“過氧化苯甲酰釋放的氧自由基,可以導致另一種抗痤瘡常用藥全反式維A酸失活,因此二者聯合用藥要分時段使用。”郭曉峰補充道。

基于這些風險,許多國家和地區早已限制使用BPO,而在國內,BPO則被列入了《化妝品禁用原料目錄》。“美國實行的是‘事后監管制’,但中國對化妝品的監管是全鏈路的,所以要從成分上進行嚴格把控,規避所有可能出現的風險。”一資深專家解釋道。

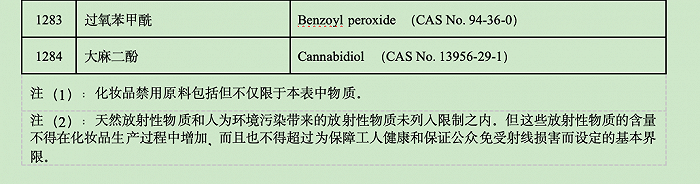

圖片來源于國家藥監局

換言之,國內明確禁止生產含有BPO成分的化妝品,含有這一成分的進口品也無法進入中國市場。儀美尚在Valisure公布的涉事品牌國內官方旗艦店搜索發現,BPO相關產品并未上架。倩碧也在品牌聲明中強調,“我們在中國銷售的所有產品均符合國家相關標準和法律法規。”

然而,儀美尚發現,當前在國內電商平臺搜索“過氧化苯甲酰”、“BPO”關鍵詞,竟可以搜出不少含有這一成分的化妝品在售,比如“PanOxyl過氧化苯甲酰潔面”、“美國絲塔芙2.6%BPO洗面奶”、“適樂膚BPO祛痘控油洗面乳”等。

經查,上述產品均非通過官方渠道進入本土市場,線上在售門店多為標注有“全球購”或“全球購買手”等字樣的代購店。

除此之外,還有國產品牌私下生產銷售含BPO的化妝品,并公開進行宣傳推廣。今年2月,部分博主在微博、小紅書等社交平臺上,宣傳推廣國產品牌肌膚之研旗下一款“BPO潔面”。甚至有博主發文稱:“有科學文獻驗證,5% BPO駐留面部1分鐘,可以達到99.99%消滅敏感菌和耐藥菌,同時對皮膚比較溫和”。

那么,這款產品是如何通過備案的?經消費者曝光,這一本屬“妝”字號的潔面產品,實則是以“消”字號進行備案生產。“這不就是把消毒、洗劑產品,當做化妝品來賣,這屬于‘擦邊’行為。”

截至發稿,儀美尚搜索發現,上述“BPO潔面”已經從品牌官方旗艦店下架。

03 “消費者不必過分恐慌”

Valisure的文章曝光大量外資品牌后,引發了國內消費者恐慌。在微博、小紅書等社交平臺,有不少消費者詢問涉事品牌的旗下產品是否還能使用。

“不必過分恐慌。”有行業人士指出,此次檢測結果并未涉及相關品牌的所有產品。此外,該國外實驗室的檢測方法也曾遭受過質疑。更重要的是,如上所述,BPO相關產品無法在國內正規渠道銷售,消費者盡量避開非正規渠道即可,而對于上面的“擦邊球”產品,也需做好判斷。

“如果產品本身沒有進入到中國市場,是消費者通過海淘之類的方式購入,那產品一旦出了問題,品牌是不需要承擔責任的。”中山大學化學博士葉劍清表示。

對于這些通過全球購、代購等非官方途徑,在中國市場進行銷售的化妝品,葉劍清建議,如果這些品牌想要合規經營,還需熟知國內法規,做好選擇。“比如說含有過氧苯甲酰成分的產品,它是不可能作為化妝品在中國進行注冊備案的,再怎么注意也沒有辦法兩頭兼顧。品牌要么放棄中國市場,要么更換這個成分。”

在這起圍繞BPO化妝品的爭議中,最大的關注點在于其或含有苯這一致癌物成分。有消費者擔憂,其他化妝品中的成分,是否也有可能在一定條件下形成或“攜帶”苯?

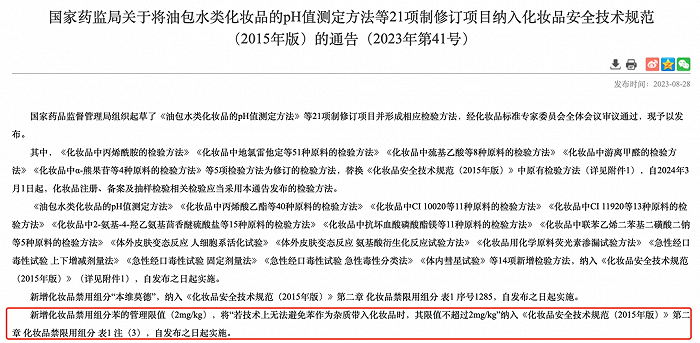

對于這類情形,2023年8月,國家藥監局發布的《國家藥監局關于將油包水類化妝品的pH值測定方法等21項制修訂項目納入化妝品安全技術規范(2015年版)的通告(2023年第41號)》中明確規定:將“若技術上無法避免苯作為雜質帶入化妝品時,其限值不超過2mg/kg”納入《化妝品安全技術規范(2015年版)》。

圖片來源于國家藥監局

在化妝品違禁詞網創始人李錦聰看來,BPO在不同溫度下形成不同濃度的苯,也屬于“技術上無法避免苯作為雜質帶入”的類型。

截至發稿,Valisure文章中所提及的美妝品牌均未針對“苯含量超標”問題做出正面回應。對于此事件的后續發展,儀美尚將持續關注。