文|節點AUTO 天璣

“燃油車的智能化水平無法和新能源汽車相比”,這是很多人對燃油車的印象。燃油車在智能化上確實有過一些“黑歷史”,大眾在給ID系列在進行OTA升級時,曾經需要車主把車開到4S店刷升級包。

其實OTA,乃至行業熱度比較高的智能座艙、智能駕駛,都只是汽車的功能之一,它們都需要一個共同的基礎,那就是電子電氣架構。如果一輛車的智能化水平不高,那它使用的電子電氣架構一定有很大的優化空間,這讓它成為了車企的競爭焦點,頭部車企都發布了面向新時代的電子電氣架構。

在未來的汽車市場中,如果有車企沒有發力電子電氣架構,那一定會被其他車企甩在身后。

電子電氣架構為什么重要?

“汽車就是四個輪子加一個沙發”,當李書福帶著這個想法殺進汽車行業時,得到了很多人的調侃。這個說法雖然不嚴謹,但也有道理,它能讓行業外的人更容易理解汽車,我們就用類比法回答一下汽車的電子電氣架構為什么重要。

如果將汽車比作人體,汽車的機械結構相當于人的骨骼,動力、轉向相當于人的四肢,而電子電氣架構就相當于神經系統。如果一個人沒有了神經系統,那就是一具“行尸走肉”,放到汽車上,那就是一輛純機械車。

因此,一輛汽車如果想擺脫原始狀態,就必須在電子電氣架構上下功夫,其中有兩方面考慮。

首先,隨著電氣和信息時代的到來,汽車身上的相關零部件越來越多,原來的電子電氣結構,已經沒辦法控制日漸復雜的電子電氣系統了,而市場的趨勢又擺在那里,所以車企不得不開發新的電子電氣架構。

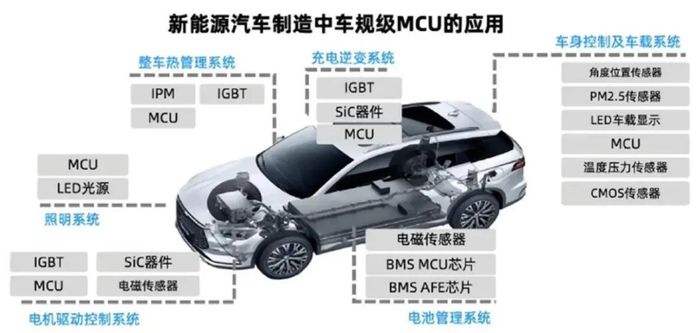

比如,原本的汽車只是交通工具。在1910年左右,揚聲器和收音機上車,這讓汽車多具備了電子產品屬性。1980年左右,隨著半導體行業的火熱發展,ECU、MCU上車,汽車的電子產品屬性變得越來越重。進入21世紀,移動通信技術開始上車,汽車上的電子產品屬性不僅變重了,結構也更復雜了。

目前的大部分汽車,特別是燃油車,使用的電子電氣架構都是分布式架構,每一個ECU(電子控制單元)單獨控制一個功能,如果功能增多,ECU的數量也會跟著增多。而在傳統的汽車供應鏈中,不同的ECU來自不同供應商,這些供應商在嵌入式軟件和底層代碼上也不同,這導致新增的ECU沒法實現兼容。如果車企想增加新功能,只能重新找供應商下單,重新開發,效率偏低。

隨著汽車網聯化對車載通信提出了更高的要求,傳統的FlexRay、LIN和 CAN低速總線無法提供高帶寬通信能力,無法實時完成數據的傳輸和處理。以語音控制為例,隨著用戶下達指令,如果不能實時處理,體驗可想而知。

如果汽車沒有智能化的趨勢,繼續使用分布式架構還可以滿足市場需求,但時代變了。“沒有對比就沒有傷害”,過去的常規操作如今已經成了劣勢。

其次,隨著汽車上的電子產品屬性越來越重,讓消費者對這方面需求度不斷提高。

這兩點互為因果,都對汽車的電子能力提出了更高的要求。如果車企業不在這個方向上“卷”,就會逐漸脫離市場。

電子電氣架構往哪里“卷”?

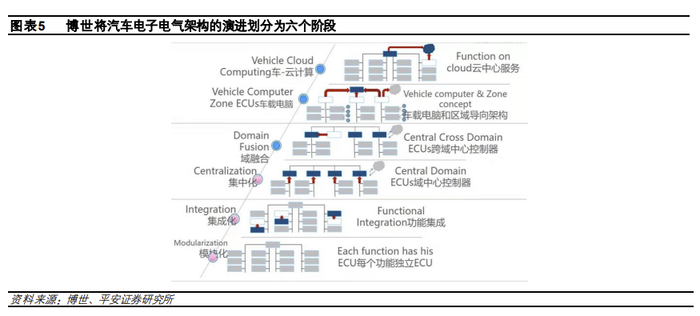

分布式架構和集中式架構的主要區別在于控制邏輯發生了變化,整體可看做“中央不斷集權”的過程。

以車載MCU為例,它是一種嵌入式系統中常見的芯片,主要用于控制和執行嵌入式設備的操作,是汽車中不可缺少的芯片。在分布式架構中,一輛車需要需要70-300顆MCU(微控制單元)和4-8顆SoC,而域架構只需要40-60顆MCU,中央計算平臺則需要10-20顆高性能MCU和2-4顆SoC。

從MCU領域來看,集中式架構需要的零部件數量少,SOC逐步取代了MCU。在2022年,MCU市場巨頭之一的英飛凌,因為產能問題大幅提高了產品售價,讓好多車企吃了苦頭。如果車企能把集中式架構應用到旗下產品中,對MCU的依賴就能少一些。

集中式架構的好處不僅是能通過減少零部件數量來降低成本,還能讓汽車對各個功能板塊的控制效率大幅提升。

以新勢力的宣傳重點OTA(空中下載技術)為例。汽車OTA分為SOTA(軟件OTA)和FOTA(固件OTA)兩種方式,大部分車企只能做SOTA,原因就是分布式電子電氣架構無法支撐FOTA。

在汽車做OTA之前,我們接觸到的OTA是智能手機,蘋果的iOS和安卓廠商定制的OS每年都會有多次OTA,而這些OTA只涉及軟件部分,無法改變硬件的性能。而汽車的OTA卻可以改變硬件的性能,特斯拉曾經通過OTA提升過續航里程、增加過電池容量。

基于集中式架構,特斯拉的OTA可以做到軟硬件解耦(在軟件開發過程中,對軟件和硬件的分離),特斯拉因此能通過OTA讓軟硬件換新,這一點是汽車行業,乃至科技行業發展歷史上的一個關鍵轉折點。同時,這也是電子電氣架構“卷”的方向。

在這方面,業內的判斷比較一致,無論是車企、咨詢機構還是ICT大廠,都認為過渡階段可以使用域架構,最終形態會是“中央計算平臺+域架構”的組合。

電子電氣架構的變化,不僅影響了車企研發產品的效率,還會重新劃分汽車供應鏈的格局。

隨著汽車電子架構邁向“中央計算平臺+域架構”組合的時代,汽車的軟硬解耦一方面減少了對ECU等零部件的需求,另一方面為車企提供了掌握更多供應鏈話語權的機會。這其中有一個變量是軟件在電子電氣架構中的價值越來越高,而汽車行業的傳統供應商不擅長軟件,車企會選擇在部分領域(高價值、差異化)上自研,這就會削弱傳統供應商的存在感。

大眾汽車為了解決軟件問題,專門組建了CARIAD,CARIAD的業務規劃就體現了車企可以在軟件方面能拿到的話語權。CARIAD的業務規劃主要涵蓋四塊內容:電子電氣架構 E3架構、VW.OS(大眾汽車操作系統)、VW.AC(大眾汽車云)和關鍵應用。再加上高階輔助駕駛的算法和三電系統的,新能源汽車的核心部分,都有可能被車企自研。

車企走到哪一步了?

目前,新勢力和其他車企都在開發新一代電子電氣架構,研發方向與前面提到的一致,但進度不同。

新勢力的進展比較快。比如零跑研發了“四葉草”中央集成式電子電氣架構,它是中央計算平臺+域架構的組合,可以做到用一顆SOC芯片打造中央超算(如高通8295),融合座艙域、智駕域、動力域、車身域。

在這套架構下,整車線束可以做到<1200米(高配版<1500米),降低故障率。同時,配備千兆以太網+5G+WIFI6,做到高效通信,擁有500+接口預留,具備千人千面的應用定制能力。

長城汽車的進展也比較快,其在2020年開發了GEEP3.0(長城的第三代電子電氣架構),這是一個域架構,包含車身控制、動力底盤、智能座艙和智能駕駛,已應用于長城汽車全系車型。

2021年,長城發布了GEEP 4.0,4.0支持固件OTA和整車所有ECU OTA功能。長城還在開發GEEP 5.0,5.0將是“中央計算平臺+域架構”組合,將實現100%SOA(面向服務的架構)化,完成整車標準化軟件平臺的搭建,預計2024年會有車型落地。

華為則提出了智能網聯車的架構要從傳統電子電氣架構,走向計算與通信架構的觀點,并推出了CCA架構。這個架構也屬于中央計算平臺+域架構的組合,包括自動駕駛域、座艙域和整車和底盤域。

在消費者的感知中,電子電氣架構給汽車帶來的改變是“這車更智能了”,智能座艙和高階輔助駕駛是兩個經常被提到的功能。在這兩方面,進展較快的還是新勢力,其中華為的布局最為深入。

在高階輔助駕駛上,新勢力大部分選擇自研算法,而華為擁有系統性能力。比如,新勢力的智能駕駛計算平臺多數都選擇了英偉達的產品,而華為打造了MDC平臺。從體驗上來看,華為的智能駕駛計算平臺,性能不輸英偉達的同類產品。這也是電子電氣架構進入新時代后,中國企業能捕捉到的新機會。