文|動脈網

2月14日,春節后港股首個交易日,藥明系股票遭遇大跌,截至當日收盤,藥明康德跌幅超18%,藥明合聯跌幅超8%,藥明生物跌幅超9%。就在春節前的1月26日,藥明康德、藥明生物股價也曾突發跳水,截至當日收盤,跌幅分別為10%和18%。藥明系的大跌也連帶著將港股創新藥ETF拖下水,當日收盤跌幅達7.65%。

不僅僅是藥明系受到影響,包括康龍化成、泰格醫藥、凱萊英等CDMO企業在內,他們的股價同樣受到牽連。

事件的起因源自一美國議員提交的“生物安全法案”提案,藥明康德也于1月27日、2月5日和2月19日三度發布澄清公告。

市場如此敏感,因為在國內CDMO企業的營收中,海外市場特別是美國客戶是其營收的重要來源。如藥明康德2023前三季度總營收的65.67%來自美國客戶。藥明生物2023年海外市場營收占總營收約80%,其中有超過一半的項目來自北美地區。包括凱萊英、康龍化成和博騰股份,他們在過去幾年間,海外業務的營收占比均達80%以上。

當然,提案只是一個導火索,業績的走弱、大環境的變遷和行業競爭的加劇,是CDMO行業所面臨的問題,只有解決這些問題,才能贏回市場的信任。

國內CDMO企業,正面臨風口過境

疫情的出現,使得CDMO行業站上了風口。如今,進入后疫情時代,產能過剩的危機,大環境的變化,又讓CDMO行業站在了命運的十字路口。

以凱萊英為例,據財報顯示,2023年1月~9月總營收約63.83億,同比下降18.29%。小分子CDMO業務營收55.65億元,同比下降22.01%。盡管凱萊英表示在剔除大訂單帶來的影響后,小分子CDMO業務處于同比增長25.5%的水準,但作為國內小分子CDMO行業的頭部企業,其業績也從側面反映出行業走勢。

另一家CDMO企業博騰股份發布了其年度業績預告,預計2023年總營收為35.17億~38.69億,同比下降45%~50%。在此之前的三季報中顯示,小分子CDMO業務營收29.42億,同比下降43%。

其余如海普瑞藥業在2023H1,CDMO業務同比下滑15.55%,九洲藥業在2023年Q3也有同比6.79%的下滑。

作為一個技術密集行業,CDMO需要大量專業技術人才,過去依靠工程師紅利,行業迎來快速發展期。疫情的出現,使得行業徹底爆發,產能快速上馬,CDMO企業都搭上了這班順風車。可隨著疫情影響的消散,訂單的削減,產能過剩的弊端迅速顯現,行業迎來了調整期。

一方面是產能過剩,一方面是下游企業開始尋求向上游轉型,使得國內CDMO行業生態發生了巨大的變化。

除了凱萊英和博騰這類專業的CDMO企業外,一些之前作為甲方的藥企開始涉足CDMO業務。

如復宏漢霖旗下子公司安騰瑞霖、信達生物子公司夏爾巴生物、天廣實/貝達藥業子公司賦能生物、邁威生物子公司泰康生物、三生國健子公司晟國生物、養生堂子公司佑道生物、桂林三金子公司白帆生物以及創勝集團子公司奕安濟世等。

過去,在創新藥研發高增長期,很多創新藥企業開始擴充產能,可當創新藥研發增長放緩時,或是已上市藥品沒有取得預期的銷量,而后續產品管線又不能及時跟上,那這部分閑置產能就成為必須解決的問題。特別是在如今的大環境下,能夠帶來現金流的業務對企業而言極具吸引力。因此,把多余的產能搭建成CDMO平臺,成了眾多藥企的一個合理選擇。

另一方面,行業競爭的加劇,也使得CDMO企業在IPO方面遇阻。如北交所在2024年1月就有兩家CDMO企業接連撤回申請。翻閱問詢記錄,可以清楚看到監管方對于生產經營穩定性方面的看重。

在這樣的大環境下,國內CDMO行業會不可避免地內卷,而在這樣的亂局中,受影響的不只是國內CDMO企業,一些外資CDMO也感到寒意刺骨。

國際CDMO龍頭也遇挫折

不僅僅是國內,國外的CDMO企業也開始出現分化的跡象。

近期,全球CDMO巨頭龍沙(Lonza)決定關閉其位于中國廣州開發區新知識城的生物技術工廠。這是龍沙在中國的第3個工廠,也是龍沙集團全球第9個生物技術工廠,總投資超1億美元。而就在不久之前,龍沙剛剛宣布關閉其位于美國加州的哺乳動物臨床生產工廠,裁員218人。

之所以接連關閉兩家工廠,龍沙的理由非常直接,就是因為沒有訂單。盡管這兩家工廠的關閉使得龍沙有1.83億瑞士法郎的資產減值損失,以及增加5000萬瑞士法郎的重組相關成本,但也不能阻止龍沙閉廠的動作。

作為全球醫藥CDMO龍頭企業,龍沙此次關閉廣州新知識城工廠的決定反映出了很多問題,不止是龍沙這樣的行業巨頭,其余外資CDMO業也面臨著業績衰退。

成立于2012年的CDMO企業New Vision Pharmaceuticals在2024年2月關閉了位于美國佛羅里達州的無菌吹灌密封生產設施。這家在2018年被摩根士丹利戰略價值投資公司收購的CDMO企業,在兩年前還在收購競爭對手資產進行業務擴張。僅僅2年后,便迎來轉折。

不僅僅New Vision,自2023年開始,多家CDMO企業都遭遇了業務危機。

Emergent BioSolutions于2023年8月宣布減少對其CDMO服務業務的投資,并不再強調其增長,同時裁員超400人。Emergent BioSolutions曾被Fierce Biotech評選為抗擊新冠病毒十大CDMO企業中的頭名。然而,隨著被爆出的質量標準問題,其CDMO業務開始受到重創。

賽默飛世爾也沒逃過這波業務下滑,2023年的2月,圣迭戈的三個生產基地裁員230人,包括從事制造業的工程師和科學家;4月,關閉位于新澤西州普林斯頓的一家工廠,裁員113人;5月,圣迭戈的三個工廠進行了第二輪218人的裁員;8月,計劃在佛羅里達州阿拉瓜的工廠裁員205人;11月,宣布關閉位于阿拉巴馬州奧本市的工廠,并裁員97人。

作為行業先行者,包括龍沙、賽默飛世爾以及勃林格殷格翰,他們擁有豐富的開發、生產、法規注冊和供應的經驗以及技術能力,在進入國內市場的同時也將管理理念、技術標準和人才培養方式帶入,為國內CDMO行業的發展作出貢獻。

一方面,“教會徒弟餓死師傅”,隨著國內CDMO企業的發展,他們面臨更多的競爭。另一方面,隨著國際大環境的變遷,包括國內CDMO企業和這些跨國CDMO,他們一起面臨來自韓國、印度企業的強勢崛起。

韓、印CDMO強勢擴張

一直以內卷著稱的國內企業,竟然被韓國、印度的CDMO企業所卷。

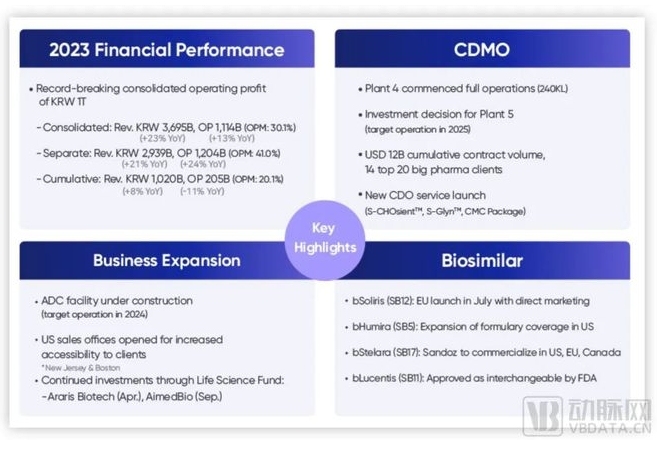

根據韓國三星生物2023年年報數據,其總營收達3.69萬億韓元(約27.6億美元),利潤達1.1萬億韓元(約8億美元),在創下自身歷史新高的同時也成為韓國歷史上首家年利潤超過1萬億韓元的生物科技公司。

2023年4月,韓國生物技術產業組織與美國生物技術創新組織簽署了一項協議,內容主要涉及加強雙方生物經濟領域的合作,這是雙方簽署的首份此類協議。根據協議,雙方將共同確保穩定供應鏈管理,其中包括分享雙方政策變化的信息;同時,雙方還將加強在研發、藥物生產和市場趨勢方面的信息共享。

之后,大量美國的訂單紛至沓來,6月,三星生物與輝瑞達成的4.11億美元的長期合作,7月,輝瑞再下8.97億美元訂單;同時,與羅氏的CDMO訂單繼續加碼,總金額達2.13億美元,并且雙方約定將合同期從2024年年底延長至2027年底;此后,三星生物又與一家美國生物制藥公司達成了一份價值11.2億美元的CDMO意向合作。

大客戶的綁定是三星生物業績爆發的主要原因。在2016年~2019年,三星生物的客戶還是以中小Biotech為主,自2020年開始慢慢出現MNC的身影。到了2023年,三星生物在財報中披露,全球前20大藥企中有14家是其客戶,為其提供了超過12億美元的營收占比。

得益于2023年下半年投產的第4工廠,以及第1~3工廠產能的徹底釋放,三星生物接下了這潑天的富貴。據三星生物的消息,其第4工廠尚處于產能爬坡階段,預計將在2025年貢獻大約30%的收入。目前,四個工廠的總產能達60.4萬升,領先龍沙及勃林格殷格翰。而計劃產能18萬升的第5工廠已經開始建設,預計將于2025年4月開始投產,比計劃提前5個月。

不只是三星生物,包括SK pharmteco、Lotte Biologics等韓國CDMO企業也在迅速擴張產能。

另一方面,來自印度的競爭對手,在小分子CDMO領域,也對國內CDMO企業形成了不小的壓力。

印度四家主要的CDMO企業,Syngene、Aragen Life Sciences、Piramal Pharma Solutions和Sai Life Sciences在2023年業績都得到明顯增長。

Sai Life表示近年來銷售額增長了25%~30%,并且自2019年以來,產能幾乎翻了一番,預計在2024年還將再增加25%,以滿足需求。不只是Sai Life,其他幾家公司也表示最近季度的利潤得到大幅增長,如Aragen也表示,收入增長的部分原因在于與新客戶簽訂的新合同,甚至有數家客戶為全球排名前10的藥企。

近20年來,由于CDMO行業低成本和高效率的優勢,使得中國CDMO企業一直是相關業務的優先選擇。隨著疫情的暴發,這種供需關系達到了頂峰。然而,隨著疫情影響的消退以及國際大環境的變遷,使得許多國外藥企開始尋找供應鏈上的替代者,以應對潛在的危機。

在這樣的大背景下,印度CDMO企業得以承接外流的訂單,迎來快速發展。

總部位于印度的咨詢公司Mordor Intelligence估計,2023年印度CDMO行業的收入為156億美元,而中國CDMO行業收入為271億美元。未來五年,印度CDMO行業的增速在11%以上,而中國約為9.6%。

在經歷了近10年的高速發展后,中國CDMO行業迎來了韓、印的挑戰。

國內CDMO企業的出路何在?

面對諸多不利因素,國內CDMO企業該如何去做呢?或許我們能從競爭對手的做法中借鑒一二。

以三星生物為例,為了維持自己的業績,開始積極布局未來。其CEO表示,除了繼續擴充產能以迎接更多的訂單外,主要任務是在2024年完成ADC生產設施的cGMP認證,以及針對生物類似藥建設相關生產設施。

三星生物將ADC和生物類似藥作為2024年發展的重要目標,圖源企業官網

另一家老牌CDMO廠商Charles River也在2月14日公布了2023Q4和2023全年財報,盡管Q4營收同比下滑了7.9%,但環比保持了9.2%的增長,并且2023年全年營收同比增長了3.9%。其中的關鍵在于CGT(細胞與基因治療)領域帶來的增量,使得CDMO業務保持了增長態勢。

也就是說,這些尚處于增長階段的CDMO企業,除了產能外,都在從能力建設方面著手,以吸引更多細分領域的訂單。

近兩年,ADC創新藥研發熱情高漲,據弗若斯特沙利文的數據,2022年以來涉及ADC的交易超過100項,2024年以來,ADC藥物涉及交易金額已超60億美元。下游的火熱自然也給上游增添了活力,據弗若斯特沙利文預計,到2030年,全球ADC CDMO市場規模有望達到110億美元,較2022年增長超過600%。

在這樣的大環境下,越來越多的國內CDMO企業開始布局ADC賽道。包括藥明合聯、博騰股份和凱萊英這些傳統CDMO企業,以及由ADC藥物研發轉型而來的東曜藥業、邁百瑞以及夏爾巴生物,加上國內較早布局ADC領域的皓元醫藥等,都已成為國內CDMO行業ADC賽道的重要參與者。

以博騰股份為例,其位于上海的ADC藥物研發中心在2023年9月投入使用后,又投資10.85億在重慶擴建ADC商業化平臺,包括新建2條抗體原液生產線、2條ADC偶聯生產線、1條ADC偶聯制劑灌裝線和1條全自動包裝線,實現年產ADC偶聯原液46080kg,ADC偶聯制劑成品220萬瓶。

藥明合聯位于無錫的新商業化生物偶聯原液產線和制劑產線已于2023年下半年投產,預計到2025年底至2026年初,整體產能將擴充至2019年的6倍左右。作為國內首個IPO的ADC CDMO,藥明合聯通過從產品開發周期早期階段提供服務與現有客戶共同成長,隨著早期階段客戶逐漸向后期和商業化階段推進,藥明合聯的未來還將迎來更多的營收增量。

可以看到,無論是藥明合聯或是博騰股份,都在向著一站式、全流程的CDMO服務發展,以適應ADC藥物生產流程的需求,以便更深度地綁定客戶。ADC CDMO的競爭,才剛剛開始。

此外,對于新興的CGT賽道,CDMO企業也開始了布局。

同ADC一樣,CGT的工藝流程更加復雜,但如果具備相關一站式能力,對于客戶而言也更具吸引力。

因此,包括藥明康德、康龍化成和博騰股份等上市公司已經布局其中,并且相關業務都收獲了不同程度的增長。同時,包括百因諾生物、碧博生物、云舟生物、君厚生物、澳斯康生物、派真生物以及宜明細胞等CDMO企業也參與其中。此外,還有部分CGT企業轉型后成為CGT CDMO,如金斯瑞蓬勃生物、普瑞金生物以及五加和基因等。

和元生物作為科創板首家CGT CDMO,累計服務了超150個相關項目,并于2023年達成15條GMP載體生產線、20條GMP細胞生產線的CDMO平臺。博騰生物位于蘇州基因與細胞治療CDMO產業化基地完成建設,該基地將產能擴大至10條病毒載體生產線和12條細胞治療生產線的能力。

2月20日,藥明康德旗下藥明生基宣布,FDA批準其費城基地進行AMTAGVI的分析測試和生產。藥明生基費城基地也因此成為美國首個獲得FDA批準,用于支持實體瘤個體化T細胞療法商業化生產的CTDMO。AMTAGVI作為首款獲得FDA批準用于實體瘤治療的一次性、個體化T細胞療法產品,在生產工藝層面有著諸多要求。藥明康德的此次獲批,也再次證實了自身能力。

未來,隨著CGT由血液瘤拓展到實體瘤、由罕見病拓展至常見病,TIL、TCR-T、CAR-NK等免疫細胞療法層出不窮,CGT CDMO的業務還會繼續增長。此外,同樣生產工藝復雜、生產成本較難控制的多肽藥物,也是CDMO行業未來新的增量。

洗牌不可避免,企業該怎么做?

隨著入局者數量的增多,CDMO行業不可避免地迎來洗牌。

2月5日,諾和諾德宣布以165億美元(約1190億人民幣)的價格收購CDMO巨頭Catalent。不僅僅是諾和諾德,過去一段時間內,包括第一三共和艾伯維這樣的MNC也在擴建自己的產能,試圖將生產抓在自己手中,而非寄托于CDMO。

CDMO“賣水人”的角色光環,正在逐漸褪去。

對于CDMO企業而言,客戶的壓價、行業競爭對手的增多,新領域增量流向頭部企業,都是實打實存在的困難。面對國內市場的激烈,一些企業開始瞄向海外市場,可海外的競爭同樣激烈。

“與其說是產能過剩,不如說是有效產能過低,也就是能得到海外客戶認可的產能。”一位從業者向動脈網表示。海外客戶更加看重CDMO企業的國際化能力以及過去成功服務的案例。

CDMO企業要想真正走上快速發展的道路依靠的并非是紙面上的產能和技術,而是長期積累下來的資質與客戶信任度,以及自身組織結構在項目合作中所沉淀的經驗。即使是國內的行業龍頭藥明系,目前也就20年的歷史,對于很多新興CDMO企業來說,這方面更是非常欠缺。

在業務拓展的過程中,如何有效地管理跨地域和跨時區的團隊,以確保資源的最優配置和生產效率的最大化,是新興CDMO企業所面臨的挑戰。只有解決好這些問題,在擴大規模和產能的同時,把控質量,優化成本,并確保按時交付,才能在激烈的市場競爭中留存下來。

目前CDMO行業的狀態更像是過去10年高速發展后,進入了調整期,在這個階段必然會發生一些改變甚至是結構性變化。大環境的變遷對于企業而言只能去適應,但自身的技術與質量把控、經得起驗證的項目、以及豐富的成功經驗,才是CDMO企業在這輪調整中不被淘汰的關鍵。