界面新聞記者 | 陳升龍

界面新聞編輯 | 劉海川

伴隨著二戰后經濟奇跡,日本人口規模早在1966年就逼近一億大關。而當年同時也是由五行火和生肖馬組合而成的“火馬”年,被民間認為是不祥星象,尤其對女性不友好,因此很多家庭不選擇在當年生育,致使出生率暴跌25%。“少子化”(shōshika,しょうしか)危機的種子就此播種下來。

1970年代經濟繁榮高峰過后,職場競爭和過勞的工作環境、物價偏高致使育兒成本成為沉重的負擔。要全職養娃還是投入職業發展,成為大部份年輕都市女性面臨的艱難抉擇。

據日本總務省公布的人口推算數據,截至2024年4月1日,15歲以下兒童數量為1401萬,同比減少33萬,占總人口比例為11.3%。年齡段越小,其人數呈遞減趨勢。在人口學上,當一個國家15歲以下人口占比低于20%時通常被認為進入少子化社會。

另據國立社會保障人口問題研究所預測,若放任少子化繼續下去,2050年日本總人口將跌回1億。

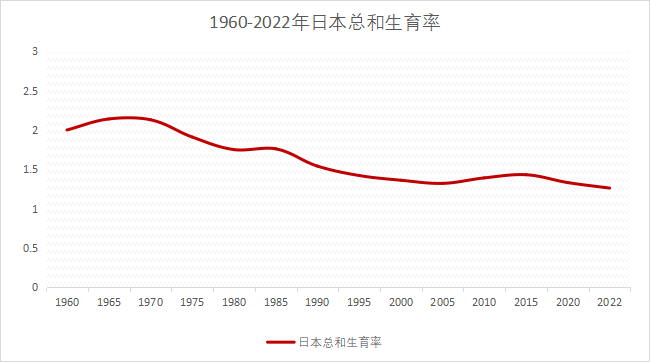

不止日本,整個東亞先后都走上了相同的低生育率、少子化、老齡化人口發展軌跡。公開數據顯示,2023年日本、新加坡、韓國的總和生育率(指每個育齡婦女平均生育子女數)分別為1.26、0.97、0.72,而人口基數較大的中國,有學者測算2023年的總和生育率只有1.0左右。這些國家未來出生人口還將進一步萎縮。

日本同志社大學教授嚴善平對界面新聞說,“日本少子化問題是多方面原因共同造成的,包括人口學、社會、經濟,以及文化層面。同時政府也在舉全國之力進行自救,動員全社會參與,雖然沒有扭轉大趨勢,但至少在一定程度上抑制了下滑速度,以及促進女性職業發展。”

為了催生,日本做了哪些“無用功”?

盡管少子化危機早已顯現,但日本當局直到20世紀末才將少子化對策上升到舉國體制的高度。其主要思路在于解決“養不起”的矛盾。

國立社會保障人口問題研究所的小島克久在《日本社會保障面臨的挑戰》一文中介紹道,自那時起日本政府推出的一系列兼顧可持續社會保障運行,包括通過“天使計劃”和“新天使計劃”等措施增加保育所定員人數、充實對嬰幼兒的保育服務、實施育兒休假津貼制度。

為了確保穩定的財政收入,日本政府在此期間將消費稅稅率從5%依次提高到8%、10%。但事實證明收效甚微,該國的總和生育率曾在2005年創下1.26的低谷,并于2023年錄得1.20的歷史最低。一般認為,一個族群維持代際平衡的總和生育率需要在2.1以上。

但在2021年10月上臺的岸田文雄政府認為一切還來得及,而窗口將在未來六七年內關閉,于是密集推出對策,加大投資力度。

2023年6月,岸田內閣敲定《兒童未來戰略方針》草案,計劃從本財年度(2024年4月1日-2025年3月31日)開始的3年中每年投入3.5萬億日元(約合人民幣1791億元),其中1萬億日元(約合人民幣462億元)通過征收“兒童保育支援基金”來實現,納入到公費醫療保險當中。

新資金應用大致可以概括為:通過經濟支援緩解年輕父母壓力;擴大居家辦公覆蓋率、提升父親產假休假率;在今后10年內為30萬戶育兒家庭優先提供住所;改善幼托人員待遇以提高照護質量等。

從今年6月1日開始,兒童領取補貼的年限延長至高中畢業,同時不再要求對其父母的收入限制。兒童政策大臣加藤鲇子舉例說,一個孩子在長到18歲前累計可以領到約146萬日元(約合人民幣6.8萬元)的補貼。2021年度領取該項目的人數約為960萬。

而在子女享受著福利的同時,他們的父母卻都要額外付出代價。受此次“兒童保育支援基金”征收的影響,2028年預計個人年收入達200萬日元(約合人民幣9.3萬元)的上班族每月需繳納350日元(約合人民幣16元);個人年收入達400萬日元(約合人民幣18.5萬元)的每月需繳納650日元(約合人民幣30元)。

東京居民林口里佳對界面新聞透露,日本稅收體系本就名目繁多,包括住民稅、固定資產稅、土地稅等不一而足。這種“拆東墻補西墻”的做法自然引起民間巨大不滿情緒。共同社的一項民調顯示,超60%的受訪者并不支持“兒童保育支援基金”。

相關研究也在一定程度上呼應了反對者的聲音。國際貨幣基金組織近日發表的報告稱,包括日本在內的經合組織34個成員國數據表明,現金補貼與生育率之間沒有明顯的正相關性,其影響有限。

盡管如此,在嚴善平看來,正是數十年來日本政府的持續積極作為,才使得生育率沒有像韓國如今這么糟糕。設立少兒家庭廳、兒童政策大臣等中央機構和官職以強化行政功能,地方設立相應機構與中央政府做好分工,以及建立穩定的財源,這些都值得其他國家借鑒。

保育園:雙職工父母的選擇

有跡象表示,即便日本政府多年來的各種措施收效有限,但仍出現過令人鼓舞的亮點。

作為高福利發達國家,日本學前兒童的看護服務主要有兩種形式:以教育為主的幼兒園,以及以養育為主的保育園。保育園與養老院一樣,是歸屬厚生省管理的全民福利項目,招收范圍更廣泛,對象為所有0歲至入學前的嬰幼兒。2021年有近260萬兒童享受了該服務。

林口里佳對界面新聞介紹,幼兒園早上一般9點才開始上課,下午一點半左右學童就要回家,工薪階層的雙職工幾乎無法滿足這一要求。東京等大城市的上班族只能把子女送到保育園,在這里孩子可以一直待到晚上7點多,父母下班后就可以接他們回家。

國際貨幣基金組織在最近的一篇報告援引相關調查指出,經過對比各種政策措施之后指出,就促進生育作用而言,日本政府在保育服務方面的兜底效果最好。在2013-2023的10年間,主要針對0-2歲兒童的保育設施數量增加了63%、等候入園的兒童減少了87%,這是該國生育率不致于大幅下跌、女性順利重返職場的最關鍵原因。

盡管如此,2023年日本兒童保育設施的使用率為52%,低于其他發達經濟體。進一步擴大兒童保育設施的瓶頸之一在于教員短缺。

林口里佳說,東京的保育園對保育士與兒童配比有很嚴格要求,很多機構在這方面的供應不足,因此東京都市圈保育園的排隊輪候現象比較嚴重。

在接送兒子上學之余,林口里佳還在參加保育士的培訓課程,兩年之后就可以在全日本任何城市上崗了,還有資格當公務員。她說,“保育士的責任重大,關乎兒童生命和健康,工資待遇卻一般,與其他職業完全沒得比,只有真正喜歡小孩的人才堅持得下去。”

厚生勞動省在2022年公布的數據顯示,女性勞動者年收入排前三的依次是醫生(1188萬日元,約合人民幣55萬元)、大學教授(1021萬日元,約合人民幣47萬元)、飛機駕駛員(893萬日元,約合人民幣41萬元),而排在靠后的保育士約為373萬日元(約合人民幣17萬元)。雖然工資待遇相對較低,但對從業者的年齡要求更為嚴格,平均年齡僅為38歲。

岸田內閣《兒童未來戰略方針》草案中的一大利好,是進一步施行無限制的兒童保育機構入園制度:即使父母都不工作,其子女也可以進入保育園。有民眾稱之為日本社會發展的里程碑。該草案中也有涉及到改善幼托人員待遇的內容,但具體措施未明。

林口里佳表示兒子所在保育園班上的同學有一半是獨生子女。她說,現在大城市里也不再像以前一樣一個家庭有至少兩三個孩子,而且一般都是雙職工父母自己養育孩子,爺爺奶奶外公外婆都有自己的工作,不會參與育兒。

家住大阪的真由美正處婚孕的黃金年齡(25-30),但未婚未孕,在工作閑暇之余會四處旅游。她對界面新聞說,“我認為很多人是想要孩子的,但由于物價上漲超過了漲薪速度,因此很難養育兩個以上的孩子。”

近年來,在能源和原材料方面對海外依賴較高的日本企業正受到日元長期貶值的影響,這導致日本國內食品及日用品價格持續上漲,民眾的生活成本不斷增加。

低欲望社會下的國家級催婚

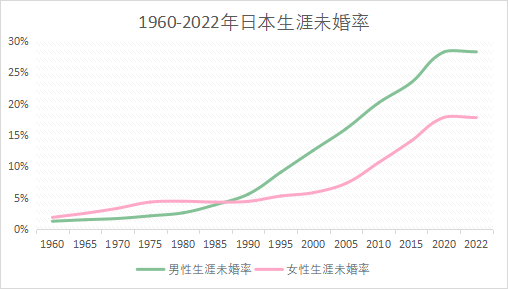

長期的經濟不景氣使得日本進入了低欲望社會。弱勢階層早已開啟晚婚不婚的“避險”模式。結婚率的逐年走低加上未婚生育情況很少發生,拉低了日本總體的生育率。

2023年8月,國立社會保障與人口問題研究所公布的《現代日本的結婚與生育》報告顯示,在18—34歲未婚青年中,近七成受訪者稱沒有交往對象,其中每3人中就有1人不愿意發展戀愛關系。該研究所推算,到2040年,日本成年人中將有47%是單身。即使算上已婚人士,政府估計,高達42%的成年女性和50%的成年男性一生中不會生育。

在京都一所高校任職的松下大輔是建筑設計領域的專家。他與妻子育有三名子女。當被問及日本人口結構問題對后代的影響時,他對界面新聞說,日本社會的主流是敬老和重視弱勢群體,而非一味追求經濟增長。相關對策會以追求安全穩定、不平等程度小的社會為原則,即使是以犧牲效率為代價。

嚴善平對界面新聞表示,社會精英等強勢群體的未婚率普遍較低,生育率高且子女多。以往的政策進一步強化了強勢群體的優勢,但真正的問題在于占人口比例較高的弱勢群體,他們收入低、工作不穩定,即使有結婚、生兒養女的想法,往往也很難如愿。

因此,構建生育友好型社會不僅包括直接發放補貼、擴大福利范圍,更重要的是整個社會轉變觀念,尤其是承認和重視女性的關鍵性地位。日本多年來的經驗表明,提高生育率,需要對性別分工,以及“家庭”重新定義。

盡管經濟高度發達,但日本在文化上仍極其保守,性別不平等現象嚴重。嚴善平指出,日本男性的變革意識滯后、以男性為主體的職場文化依然存在。在世界經濟論壇的《全球性別報告》中,日本的性別不平等程度排名持續處于歷史最低點,尤其是在女性擔任領導職務方面。

真由美對界面新聞證實,女性在結婚、生育之后對事業的不安情緒會急劇上升。她們一邊要操持家務、育兒,另一方面還要為職業前景而焦慮。在她的印象中,職場年輕人之間的競爭已經不再那么激烈,但日本企業普遍對女性發展仍不友好,更談不上增加管理職位。

一組值得注意的數據是,即使是在2020年新冠疫情封控期間,日本女性的育兒休假率為85.1%,而男性也僅為13.97%。

岸田文雄政府最新的政策中也提出了相關的促進婚姻政策,主要內容包括消除希望結婚的人所面臨的障礙、擴大居家辦公覆蓋率、提升男方產假休假率。但有關如何消除就業領域性別歧視的措施則未見公開報道。

小島克久在前述文章中總結道,無論選擇出臺什么對策都需要遵循三個原則,首先是尊重個人的選擇和價值觀;二是以建成富裕社會為目標,包括物質和精神;第三是如果政策與國家結構、國民情感不符等原因導致脫離現實,則會產生負面效果。

2026年又將是一個“火馬”年,岸田內閣的人口新政也陸續有了結果,這個國家將收獲什么樣的“果實”?

(應采訪對象要求,林口里佳、真由美為化名)