文|五環外OUTSIDE 江大發

編輯|優優

每逢佳節被相親,春節自然不是例外。

趕在除夕前夜,漂在北上廣深單身的Jessica和Kevin們,像越冬洄游的魚群般集結,回流到全國各地的小鎮鄉村,給熱鬧的縣城新年帶去絲絲春意。

等待在他們面前的,除了家人團聚,還有預備已久的催婚大戲。

饒是城里再強的李總、歐總和戴總,都難以逃過父母的焦慮和嘮叨,隨之席卷而來的是一場場精心安排的相親戰局,以及相親失敗后家庭法庭的審判。

無論南方北方,大部分的縣城相親戰局,都有一套約定俗成的“規則”——比家境,比編制,兩者皆無的,那反而平庸也是一種優秀。

01 大城市打工人:逃不出的原生家庭和縣城

春節前兩周,滬漂李芮的微信列表,連續新增15位男性好友。

翻過年她就29歲了。遠在縣城老家的父母焦慮得徹夜難眠,四處請求親友搜羅相親資源,誓要在女兒邁入“剩女”行列前拼一把。這滿屏帶紅點的頭像,不僅是母親為她找來的相親候選人,更是家人的臉面與尊嚴。在小縣城里,女性大齡未婚是一種原罪,對抗父母權威則罪加一等。老一輩們的經驗之談,三姑六婆的唾沫星子,街坊鄰居的戲謔寒暄,這些來自熟人社會的全方位審判,殺傷力堪比網絡暴力。

但凡李芮表達出不愿相親的想法,就會被母親在電話那頭一頓輸出,內容就是老生常談,外加最新刷短視頻里學到一些新瓶裝舊酒。李芮最終屈服了,例行公事般向15個陌生人開啟自我推介,調侃自己像個將話術爛熟于心的人工客服。

然后根據條件匹配和聊不聊得來再決定是否見面,李芮和不同的相親對象把《熱辣滾燙》和《飛馳人生2》各看了3遍,春節檔票房那么高的原因也算是搞明白了。

李芮母親13分鐘的單身有罪論輸出(受訪者圖)

李芮大概是小縣城里最難嫁的一批人。

家境一般,家人最近幾年才從農村安居到縣城。個人小有成就,在上海工作的她,有一串顯示出她奮進的標簽,“211、500強、年薪35W+”。但回到縣城,種種努力都被“單身罪”抹殺,她就只是:開貨車老李家的二女兒,大學畢業后在上海打工。

甚至,個人的成就還會被解讀為“心高氣傲”——看不慣她至今未婚的大姑小姨們勸誡她“眼光高,也要看看自己幾斤幾兩,不年輕了,小心挑成老姑娘”。

這樣的條件在縣城相親市場里能匹配到什么樣的資源呢?

大姨介紹的“家里開廠的中專男”和“大五歲的事業單位男”已是其中最優,剩下的則是“細想會造成傷害“。

但前者不學無術在家啃老,兩人話不投機;后者自稱身高170cm,個子卻比168cm的李芮還低,聊天時更是充滿了體制內的優越感,還總是喋喋不休地講述自己被女生追的經歷,實在是敬謝不敏。

可父母卻覺得李芮不知好歹,一個家里資產豐厚,一個家里關系硬,要不是女兒上過大學且個頭高,人家未必愿意來相親。甚至在今年的相親對象中,還出現了“二婚無孩男”的選項。這讓她忍不住懷疑,這種人都來了,自己到底是不是爸媽親生的?在階級固化的縣城社會,父母的高度很大程度上決定了子女所能企及的高度,繼而決定了他們所能匹配的資源的多寡和優劣,這一現象在相親市場尤為顯著。

陸璐是李芮的校友。陸璐標簽是:獨女,本科、家里房產若干,爸媽開了幾家連鎖店。相比起自己,陸璐承受的催婚壓力小得多,接觸到的相親對象質量也更上一層。

陸璐親朋好友們上趕著給她介紹同在杭州發展的優質男生,父母也會在各種聚會里不動聲色地撮合小輩。不同的是,陸璐父母不會在陸璐面前表現得過分急切,他們雖然也想讓女兒快些結婚,但原則是物色的對象必須要與女兒志趣相投。

陸璐在工作地附近約見家人介紹的相親對象(受訪者供圖)

所以,對于春節回家相親,陸璐并不太抗拒,有父母把關,她就只當多了一條認識朋友的途徑。但對李芮而言,回到縣城,即是回到自己的原始處境。

抗爭是她唯一的選擇。自己的努力在縣城相親局中被嗤之以鼻,如果接受了家中的安排,她年少時拼命努力逃離的一切,稍有不慎便會卷土重來。

假期結束,她終將一路向西,像七年前那樣,熱切地投入上海的懷抱,孤獨而自由。

02 土著體制內:持續降低要求的“剩女”

上岸后,吳怡進入了體制的圍城,也陷入了婚戀的困局。

縣城女孩有一條既定的“孝子”軌跡——在大城市接受高等教育后回到家鄉,進入體制,成為老師或公務員,再找個同樣端“鐵飯碗”的另一半,過上安定生活。吳怡的人生,嚴格遵循這條路線。

大學畢業后,她在父母的支持下,蹲在家里專心考編,期間,不少親戚朋友見她賦閑在家,要給她介紹相親,均被婉拒。因為,吳怡和她的家人明白:女生沒有穩定的工作,根本無法匹配到好的相親資源。

吳怡終于上岸,成為鄉鎮小學的一名英語老師。父親開了二十桌席面,邀請親朋好友來共享這份喜悅,同時也是在宣告:現在可以給我女兒介紹對象了。很快,25歲的吳怡迎來了人生的第一次相親。

距離縣城30分鐘的鄉鎮小學(受訪者供圖)

男方27歲,身高172cm,縣醫院的新進骨科醫生,有一套貸款房,家境與吳怡相當。老師和醫生的搭配是縣城常見的夫妻組合,吳怡的父母對此很滿意,催著她盡快去見見。

兩人見面是在公園,雙方都寡言少語,吳怡只能全程硬著頭皮找話題,愣著沿著跑道走了二十分鐘,才揮手告別,各回各家。和對方不溫不火接觸了半個月后,吳怡發現男方和別人訂婚了。

這時她才明白,原來男生不是性格溫吞,是對自己沒有看中。男生的結婚對象,是男方領導牽的線,女方是實驗小學的老師,父母都在教育系統,綜合條件比吳怡好,雙方見了幾面后火速訂婚了。對縣城普通女生而言,進入體制只是換取了優質婚姻的入場券。但對男生而言,拿到了編制,便站在了相親金字塔頂端。

早在之前,吳怡就聽說過,凡是有不錯的單位新招錄的單身男性,還沒等政審做完,就有相關的領導和熟人來打招呼,希望介紹給自家的侄女或外甥女,往往人還沒邁進單位,他們就變成了已婚人士。

盡管吳怡心里明白,優秀的男生很搶手,但售罄速度之快還是令她震驚。她參加了幾次團委組織的聯誼活動,對這個事實有了更加深刻的認識。

吳怡所在的小學,乃至整個縣城教育系統,男女比例大約在2比8,且其中多數男老師已婚。女老師是“剩女”的集中區域,只能多去聯誼活動碰運氣。

幾次活動下來,她發現,男同志總是那么幾位,年齡偏大且外貌條件有硬傷。即使各方面條件大有不足,也能被積極介紹給體制內新進的女生。偶爾出現一些新鮮血液,不等你有機會上前攀談,他已被一眾漂亮女生圍住索要聯系方式,下一場幾乎見不到他的身影。吳怡笑言:“那些女生一個比一個有氣質,男生也都是男性而已。”體制內男生大都能輕松找到高于自身條件的對象,而在編女生們即使不斷地降低要求,也不知道真正的下限在哪里。

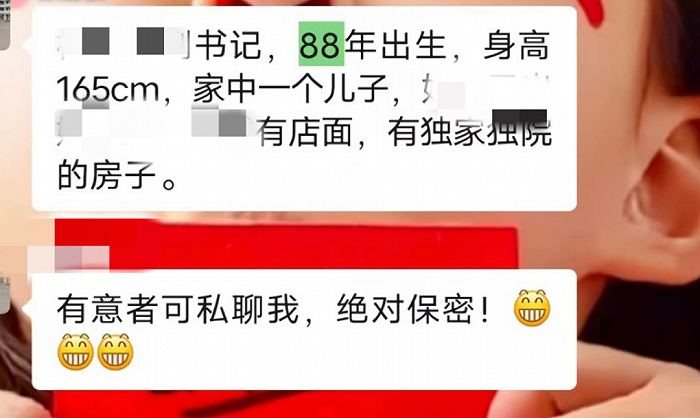

在體制內大群被推介的縣城男生(受訪者供圖)

吳怡剛去學校報到的時候,也被領導和同事們積極介紹相親對象,這些人有些共同點:身高沒有超過165cm,且人胖眼小。但凡她對此表現出在意,大家就努力給她做思想工作:人好,單位又好,高矮問題都是其次,過了這村就沒這店了。

后來據關系好的女老師悄悄透露,她也被介紹過這批人。

工作兩年,吳怡遲遲沒有找到合適的對象。春節前,吳怡的舅媽終于帶來好消息,給她牽線了一個即將從外地回來發展的男生,并叮囑她加快速度,最好在對方穩定下來前就確定關系。

雖然對方前途未知,但是學歷和外表都不錯,兩人正在積極了解中。

03 縣城媒人:年紀小不籌劃,年紀大不降準

在熟人社會,無論男女老少,想要物色一樁好姻緣,除了符合市場期待的自身實力以外,一個情報發達的中間人不可或缺。

吳怡的舅媽的母親—東奶奶,正是這樣的角色。以東奶奶和她的朋友們為核心的媒人小團體,堪稱整個縣城最發達的單身男女信息情報機構。

他們的業務范圍十分廣闊,無論是大齡青年還是失婚青年,無論是體制男女還是在外游子,甚至年齡上到七十歲老叟老太,都能從其發達的情報網絡中,找到條件相當的候選人。

他們的收費標準也低于部分動輒一兩萬會員費的相親平臺,成功撮合一對初婚青年大概可以收到2000-4000元的紅包,若是撮合“二婚親”和部分難度較高的婚姻,紅包的數額則在6000-8000元不等,較為慷慨的家庭會給得更多。

而在東奶奶經手的“客戶”中,二婚和中老年群體普遍相親成功率較高,因為他們大都具備明確的脫單意愿和擇偶條件,通常在遇到符合需求的對象之后,立馬就能拿定主意。

與之相反的是,年輕人的整體相親效率較低,且疑難雜癥病例隨處可見。

奇葩相親聊天記錄之愛不愛吃車厘子(圖源:小紅書)

最常見的是被父母押著來相親的年輕人,表面上屈從于長輩意志,實則打心底里不愿結婚,不管相看誰都覺得不順眼。“沒感覺,不合眼緣,差點意思“,這是他們的常見說辭,若要細究則答不出所以然,只一味用形式主義來忽悠父母。

東奶奶曾經遇到過這么一位“刺頭“,但礙于其父母的情面,前后給他安排了上百次相親,他采取了包括“見面遲到半小時”、“在路邊買十塊錢甘蔗并要求AA”、“炫富式哭窮”等方式來“婉拒”女生,壞名聲傳遍整個縣城相親市場時,父母終于放手了。

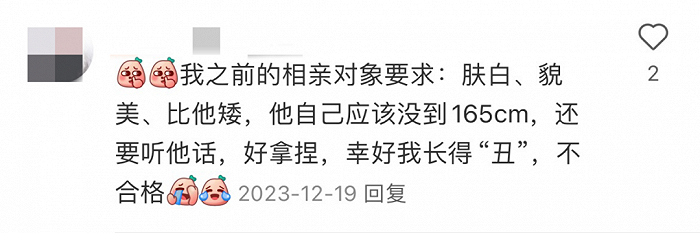

最經典的是心比天高型的年輕人,他們大多對自己沒有一個準確的評估,但對相親對象的要求出奇的高。明明自己平平無奇,卻要求找個膚白貌美能掙錢還聽話的對象;明明自己又懶又廢,卻要求對方長相帥氣工作穩定家里多金還愛做家務。

圖源:小紅書網友

面對這類刁鉆的“顧客”,東奶奶也有自己的策略。一般會先為他安排一個條件相當的相親對象,自視甚高的年輕人自然是看不上,再在接下來的幾輪相親中,一次一次拉低他的相親對象的水準,直到東奶奶判斷火候已到,重新安排匹配度相當的資源,此時成功率會被拉高。

東奶奶的戰術,本質上是通過心理博弈來拉低大家的期待值和自我評估,從而提升相親效率。而對實在“降伏”不了的人群,她說:“矮子想登天,勸不住,只能讓他另請高明。”

面對棘手的大齡青年們,東奶奶偶爾也會采用一些善意的謊言,比如在僵硬冷漠的男女之間,傳遞“虛假”的好感,用這種誤解讓雙方持續交流和發酵。概因大齡單身青年們大多缺乏戀愛經驗,即使有好感也十分謹慎,需要先看對方的心意再龜速行動,她只能在后面推一把。

提及在小縣城找對象困難的女性,她認為,縣城優質男性本就稀少,而扎堆的女生們普遍執著于上嫁,可供選擇的空間本就狹小,再加上年紀小的時候不籌劃,年紀大了不降低標準,就變成了“老大難”。

“結婚沒那么復雜,現在的年輕人活得太擰巴。”東奶奶如是說。

04 結語

“原來,我只能夠和這樣的人相親啊”,從春節相親場鎩羽而歸的年輕人,不失落于相親的失敗,而是害怕努力幾十年,但在父母、在別人眼中,一無是處。

縣城的婚姻之困,本質上是自我與規則的博弈,是兩代人婚戀觀的割裂。為結婚而結婚,為條件而結婚,為養老而結婚,為社會承認而結婚,這些父母們沿襲并遵循的傳統,需要年輕人付出自由、愛情、理想和原則。

往往沒等你想明白這些問題,年齡的警鈴就開始大作,父母的權威就已登堂入室,市場的規則就已將你五花大綁,一股腦將你推進滾滾的洪流中。從都市回流縣城的年輕人,無法適應不被看見的自我,在此處棲居的年輕人,則在無盡的規則中被戲耍,每個人都在努力掙扎。

然而,對于縣城青年來說,尤其是對生存空間逼仄的女性們而言,終于被同化也好,始終堅持自我也罷,似乎誰都不會獲得真正的勝利。