文|青眼

繼美國合成生物學鼻Amyris破產清算后,今年國內也出現了首個破產的合成生物學企業。

近日,青眼從全國企業破產重組案件信息網獲悉,天津市中科諾識生物科技有限公司(下稱“中科諾識”)已進入破產清算程序。公開資料顯示,中科諾識主要以生物合成方法從事麥角硫因原料及相關系列成品的研發、生產與銷售,終端產品涵蓋化妝品、保健品、食品等領域。

值得一提的是,從入局合成生物賽道到申請破產清算,中科諾識在這條路上僅奔跑了不過5年時間。那么,在合成生物正火熱的當下,中科諾識為何會走向破產?

負債超4億,68次成為歷史被執行人

國家企業信用信息公示系統顯示,中科諾識成立于2016年,注冊資本6000萬元。從股權結構來看,中科諾識由天津市諾信科技發展有限公司(下稱“諾信科技”)、天津世紀藥業有限公司(下稱“天津世紀藥業”)、中國科學院天津工業生物技術研究所(下稱“天津工業生物所”)三方共同出資成立,三者分別占股80%、10%、10%。

早在2023年10月20日,全國企業破產重組案件信息網即發布信息稱,天津市第二中級人民法院(下稱“天津二中院”)根據天津工業生物所的申請,于2021年12月7日受理中科諾識破產清算一案。經查明,中科諾識資產總額為3.97億,負債總額為4.16億元,資產負債率為104.86%。同時,天津二中院未收到中科諾識或出資額占中科諾識十分之一以上的出資人向其申請重組。

截自全國企業破產重組案件信息網

由此,天津二中院認為,中科諾識不能清償到期債務,并且資產不足以清償全部債務,符合宣告破產的條件,最終于2023年12月22日裁定終結該公司的破產程序。

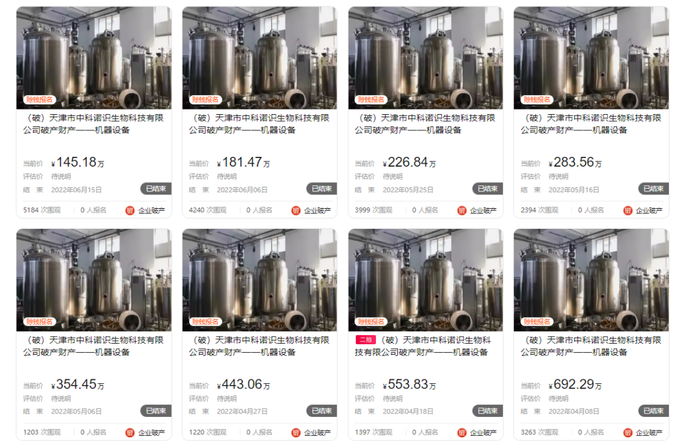

青眼注意到,自天津二中院接手中科諾識破產清算案以來,于2022年10月到2023年9月期間,中科諾識股權、無形資產、機器設備等6個標的在淘寶網阿里拍賣破產強清平臺上拍賣,其中僅一個標的順利成交,其余標的經過多輪降價后均流拍。

比如,中科諾識的一批機器設備,起拍價達692.29萬元,在前10次拍賣中,均無人報名,無人出價,在第11次拍賣中,共3人報名,最終成交價為93.33萬元。

又如,中科諾識擁有的2項麥角硫因檢測方法專利評估價值達600萬元,該標的從2022年10月17日-2013年9月5日經過了31次拍賣,期間價格也不斷下降,最終降價到6871.7元,也因無人出價而流拍。

截自淘寶網阿里拍賣破產強清平臺

另據企查查公開資料顯示,中科諾識68次成為歷史被執行人,并6次被限制高消費。而據中國裁判文書官網顯示,中科諾識涉及的司法案件達78起,包括民間借貸糾紛、專利權轉讓合同糾紛、服務合同糾紛等。從裁判文書的發布年份來看,2020年,中科諾識涉及的司法案件數量達66起,是歷年來數量最多的一年。

此外,青眼還注意到,中科諾識的兩大股東諾信科技、天津世紀藥業均由于未如期公示年度報告,均已被天津市場監管部門列入經營異常名錄。值得一提的是,天津世紀藥業還深陷債務泥淖,據企查查公開資料顯示,天津世紀藥業涉及的司法案件共30起,并被7次限制高消費,涉案總金額超2200萬元。

近日,青眼嘗試致電中科諾識以了解詳情,在撥打該公司于2022年報中所留存的企業聯系電話后,提示號碼為空號。

4年時間,未能實現麥角硫因產業化

值得注意的是,中科諾識官微曾在2017年4月21日發布過的首篇名為《中科諾識簡介》的文章。該文稱,“未來三年,公司將建設全球首家利用生物合成方法生產高純度麥角硫因的示范工廠,向化妝品和保健食品制造商提供高品質的麥角硫因產品,推動我國高端化妝品和高端功能食品的發展。”

但經青眼調查發現,中科諾識并未能如期實現麥角硫因的產業化。

根據中國裁判文書網2021年7月16日發布的《天津工業生物所與天津世紀藥業、諾信科技專利權轉讓合同糾紛一審民事判決書》顯示,早在2015年1月21日,天津工業生物所與天津世紀藥業簽訂了“發酵法制備麥角硫因技術”項目的《技術許可合同》,約定天津工業生物所將7項專利使用權授予天津世紀藥業及雙方合作的項目公司(合同中稱“新公司”,也即中科諾識)使用,合同價款包括超1900萬元的現金,以及產業化提成和中科諾識10%的股份。

截自中國裁判文書網

然而,在上述合同簽訂后,天津工業生物所全面履行了合同義務,中科諾識也于2016年8月8日成立,但被告諾信科技、天津世紀藥業、中科諾識卻未按合同約定,按期足額支付許可費及二次研發費。與此同時,天津世紀藥業及中科諾識未能在驗收通過容積75L的發酵罐驗證后的4年內實現麥角硫因的產業化,亦不能支付產業化提成,構成違約情形。

對此,天津三中院判定中科諾識支付天津工業生物所研發經費550萬元及違約金71.71萬元,并將相關專利的申請人和專利權人變更為天津工業生物所;同時,天津世紀藥業支付天津工業生物所違約金12.81萬元,并返回天津工業生物所“富含麥角硫因的功能性口服制劑的制備方法”“麥角硫因的生物合成制備方法”等技術材料。

“75l發酵罐只屬于驗證性實驗,中試線基本要使用1000l以上的發酵設備去驗證工藝包。從產業角度上說,75l發酵罐離商業化還很遠。”杭州某合成生物公司銷售負責人告訴青眼,“產業化階段,在工藝包明確的基礎上,需要使用超50000l容積的正式工業發酵產罐,同時產品要能穩定出產,企業才具備連續化、常態化的工業化能力,才能被定義為實現了商業化。”

某合成生物企業創始人指出:“理論上都已做到75L發酵罐驗證了,后續的難度其實沒有那么大,沒有實現產業化可能是技術外的因素。”

事實上,產業化落地一直被稱為合成生物學的“死亡谷”,即企業在實驗室階段取得的科研成果,因缺乏產業化經驗,從而無法跨越小試、中試到量產所面臨的種種問題,最終導致無法形成可商業化的產品。

那么,實驗室階段和產業化階段的具體差異表現在哪里?公眾號Q博肌膚實驗室主理人Q博告訴青眼,“合成生物學企業在實驗室階段時,實驗室的潔凈度可達萬級,所使用的水也都是超純水,但在產業化階段,車間的潔凈度及水的使用純度均無法達到這么高的標準。另外,溫度、pH值等均會影響發酵效率。”

值得一提的是,國家企業信用信息公示系統顯示,2023年5月,天津工業生物所作為第一大股東又投資創立了一家合成生物企業——天津國家合成生物技術創新中心有限公司(下稱“國家合成公司”),持股比例達69.60%,與此同時,華熙生物、安徽華恒、嘉必優、安琪酵母分別持股該公司股份為5.78%、1.44%、1.44%、1.44%。

根據公開資料,天津工業生物所建有國家合成生物技術創新中心、工業酶國家工程實驗室,是國際上首次實現二氧化碳到淀粉從頭合成的研究單位。一位接近國家合成公司的原料商告訴青眼,“國家合成公司屬于國家級的合成生物學創新平臺,并非一般的合成生物企業,大部分參與入股的公司均為合成生物賽道第一梯隊的企業。”

拼價格,產品同質化嚴重

近年來,合成生物學賽道火熱,各路資本爭相涌入不斷把“盤子”做大。據麥肯錫數據顯示,預計到2025年,合成生物學與生物制造的經濟影響將達到1000億美元,未來全球60%的物質生產可通過生物制造方式實現。

另據睿獸平臺不完全統計,目前中國廣義的合成生物學關聯企業現有925家,其中工具層企業441家(占47.68%)、平臺層企業54家(占5.84%)、應用層430家(占46.48%),呈現兩端大中間小的格局。

而從下游應用前景來看,化妝品領域正在成為合成生物技術推廣最快的領域。公開資料顯示,近年來我國已涌現出一大批以合成生物技術生產用于美妝、個護、醫美等領域的生物活性原料的企業。與此同時,不少國內外美妝巨頭也在合成生物領域加速圈地。比如,資生堂在中國設立投資基金后首筆投資便是合成生物全產業鏈平臺型企業創健醫療;另外,歐萊雅也與中國合成生物企業藍晶微生物達成合作,利用合成生物技術獲取更加天然綠色的美妝成分。同時,華熙生物、珀萊雅、貝泰妮等國內龍頭企業也紛紛入局。

那么,諸如像中科諾識這樣的合成生物企業,其面臨的風險及失敗原因主要包括哪些?

杉海創新創始人及首席執行官張嘉恒指出,一是合成生物新產品開發周期長,對市場反應不夠靈活。二是目前所有合成生物的項目對終產物均沒有專利。麥角硫因市場火熱,由此涌入大量合成麥角硫因的企業,這就導致了非常嚴重的同質化競爭。

“近幾年,麥角硫因的市場價格已從公斤/幾十萬元到目前的公斤/1萬元,這一價格對前期投入較大的不少企業而言,連成本都無法收回。”他表示。

“三是合成生物企業除了比拼發酵技術,還要比拼便宜的能源及便宜的糖/淀粉來源,只有在大規模中降低供應鏈成本,企業才能生存下來。同時,供應鏈成本的降低還能彌補菌種、發酵工藝上的產率差異。”張嘉恒進一步說道。

“大多數合成生物學企業還沒意識到降低供應鏈成本的重要性。”陳家悅坦言,一家優秀的合成生物學公司在各個學科技術上都會有過人之處,“其平臺技術應是可復用的,產品也應是多元化的。”

深圳某生物科技創始人則指出:“目前不少合成生物企業的推廣、銷售均聚焦化妝品領域,但實際上化妝品行業體量并不是足夠大,并不值得這么多企業投入巨大研發費用。”

“如果不具備特別優秀的工藝及研發創新,接下來或將有更多合成生物企業出現經營困難、破產等,中科諾識的案例可能僅是一個開端。”某行業人士如是說道。