界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

《光從哪里來》

重光relire/藝文志eons·上海文藝出版社 2024-1

《光從哪里來》是青年作家遠子最新的短篇小說集,收錄了他的四個短篇,分別是《有福之人》《地下的天空》《倒水河》和《冬眠》。

“我常常感到自己就是被這種不知出處的合力推著往前走,往前走,卻不知前方到底有什么。”遠子書寫下這樣的感嘆。書中四個短篇彼此獨立,但又互有關(guān)聯(lián),它們均以黃安地方為牽引,切入當(dāng)下中國縣鄉(xiāng)的家庭、教育、工作、愛情及文學(xué)問題本身,刻寫在黃安縣城、農(nóng)村這樣的小地方與北京、上海、深圳之間撕裂不定的年輕人的困頓。遠子希望這本小說集切除掉“文學(xué)的,太文學(xué)的”闌尾,在對話和思辨中,縫合起文學(xué)中的“真實”品質(zhì)。

《車墩墩野事記》

光啟書局·上海人民出版社 2023-9

瑪麗是三十歲上班族,搬離鬧市,住進上海城郊小鎮(zhèn)車墩墩,從此靠火車通勤。車墩鎮(zhèn)位于上海外環(huán)線以外,松江區(qū)的邊緣。作者瑪麗和這里的花鳥魚蟲、村道河流一起經(jīng)歷了衰落與生長,為它寫下了一百篇觀察手記。

起初,瑪麗只看鳥,不太看別的,更不想看見人。漸漸地,也順便看鳥吃什么,住什么,干什么。從鳥開始,慢慢也看蟲、看花、看天、看水、看火車、看船。時間一長,發(fā)現(xiàn)萬物皆可觀察。鄉(xiāng)下的生活沒有那么便利、詩意,甚至有時灰頭土臉,這些也都囊括在她的筆記里。她寫道:“實際上,就拿車墩鎮(zhèn)來說,靜的確是靜了不少,少了很多車聲和人聲,多了一些飛機和火車的聲音;田倒也有不少,只不過種田無非是關(guān)乎工作和掙錢;清新是真不太清新,俗是真的很俗,晾在電線上的大褲衩在穿堂風(fēng)中旋轉(zhuǎn)跳躍,被拋棄的充氣娃娃禿著頭躺在小水溝里,白花花的大屁股蹲在小樹林里拉屎。這正是真正的鄉(xiāng)下。”

《如我如鯨》

新經(jīng)典文化·南海出版公司 2024-2

“因紐特語中沒有人類與動物的區(qū)分,沒有單詞對應(yīng)它。這或許暗示了因紐特人世界觀中生命的平等性。”

六年前,多琳作為一名記者第一次造訪阿拉斯加最北部的小鎮(zhèn)烏特恰維克,探訪當(dāng)?shù)夭饿L社區(qū)對氣候變化的看法。她進入本土捕鯨者的世界,參加了春季捕鯨活動,逐漸被當(dāng)?shù)氐墓爬蟽r值觀和社區(qū)文化吸引,被卡里克捕鯨家族接納,并與一位當(dāng)?shù)氐牟饿L獵人比利墜入愛河。

六年后,陷入貧困和孤立的多琳帶著兩歲的兒子麥克斯開始了一場非同尋常的冒險:一路北上,從墨西哥的瀉湖到北極的冰川,跟隨帶著幼崽、躲避虎鯨攻擊的灰鯨母親,完成哺乳動物距離最長的大遷徙,最終與卡里克一家重逢。旅途中,她探索了灰鯨和幼崽的故事、歷史和習(xí)性,揭示了氣候變化對古老海洋和海洋生物造成的深刻影響,并把這一切記錄在了《如我如鯨》這本書里。

《少數(shù)派的感受》

世紀文景·上海人民出版社 2024-2

“我缺乏信心,因為我這輩子都像節(jié)食一樣只得到過有條件的愛。”亞裔,總是比周圍人更勤奮,卻一直處在抑郁之中;父母像小孩一樣被白人訓(xùn)斥;為無法說地道的英語而感到羞恥;韓裔美籍作家凱茜·帕克·洪從小事件切入,深入剖析了亞裔美國人日常感受到的種種情感,比如羞恥、偏執(zhí)、自我懷疑。

這些感受折射出亞裔美國人的生存現(xiàn)狀,洪試圖打破亞裔美國人話語的閉合循環(huán),她談到模范少數(shù)民族的神話、第一代移民童年的痛苦,描述亞裔是如何被解雇的,為何成為了卑微的“服務(wù)行業(yè)的木匠螞蟻”。

凱茜·帕克·洪是美籍韓裔作家、詩人,成長于洛杉磯。著有詩集《引擎帝國》《舞蹈革命》等,曾獲巴納德女詩人獎、古根海姆獎金、美國國家藝術(shù)基金獎金和國家書評人協(xié)會獎,還曾入圍普利策獎決選名單。

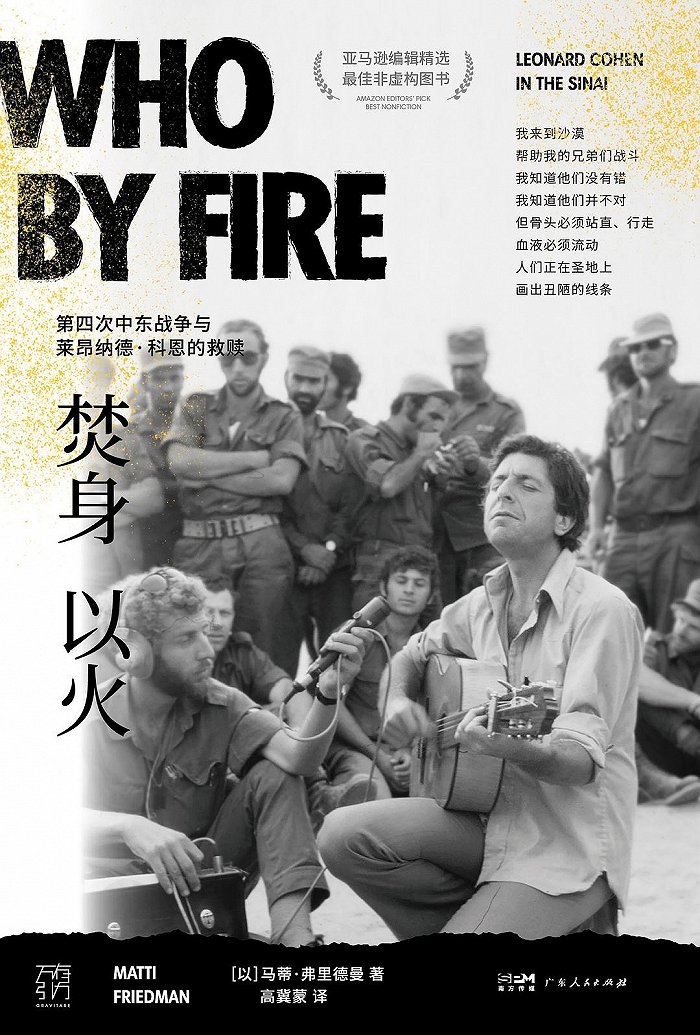

《焚身以火:第四次中東戰(zhàn)爭與萊昂納德·科恩的救贖》

萬有引力·廣東人民出版社 2024-1

“這些旋律很熟悉。我們什么歌詞都聽不懂,但它穿透了我的心。”一位聽著科恩唱歌的以色列前線士兵這樣說。

萊昂納德·科恩是音樂家、小說家、詩人,早年以詩歌和小說在文壇成名,后來到紐約轉(zhuǎn)型成為歌手。他曾獲得第52屆格萊美音樂獎終身成就獎,被《紐約時報》贊譽為“搖滾樂界的拜倫”。

1973年贖罪日戰(zhàn)爭期間,萊昂納德·科恩前往以色列前線,為士兵帶來一場巡演。他們已經(jīng)戰(zhàn)斗了14天,大家都不知道還要戰(zhàn)斗多久,也不知道有多少人能活下來。科恩唱了《蘇珊》(Suzanne),人們都很安靜。他們聽到,有一個地方,那里沒有被轟得焦黑的坦克,也沒人穿著被燒焦的制服躺著一動不動,只有河邊的城市、無瑕的軀體、從中國一路運來的茶葉和橘子。有一位在場的記者寫到,“人們是在聽他的歌,但誰知道他們的思緒飄到哪里去了。”

本書以巡演為主線,穿插戰(zhàn)場參與者的視角,他們有的是戰(zhàn)斗機飛行員,有的是偵察隊的指揮官,抑或是野戰(zhàn)醫(yī)院的外科醫(yī)生。在他們眼中,戰(zhàn)爭的殘酷和科恩歌聲的救贖交織在一起。而在贖罪日戰(zhàn)爭50周年紀念日當(dāng)天,巴以沖突再次爆發(fā),半個世紀前的那段故事,或許能為當(dāng)下的我們帶來另一種思考。

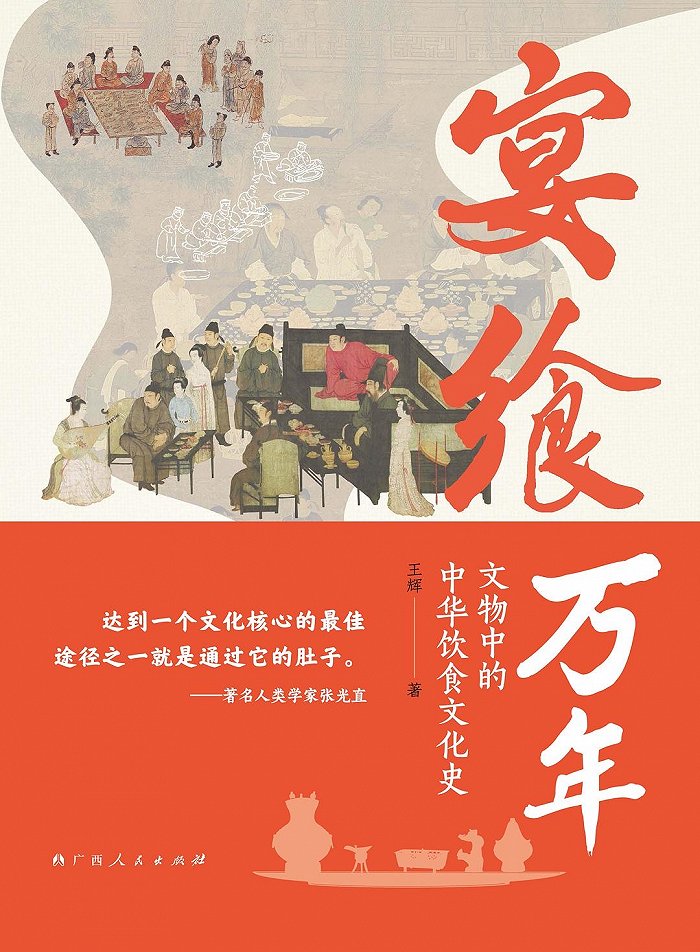

《宴饗萬年:文物中的中華飲食文化史》

廣西人民出版社 2024-2

“黃州好豬肉,價錢等糞土。富者不肯吃,貧者不解煮。早起起來打兩碗,飽得自家君莫管。”這首詩歌出自蘇東坡之手,描繪的是他烹飪東坡肉的過程。

“豆蔻連梢煎熟水,莫分茶。”李清照這首詞描繪的是她最愛喝的飲品豆蔻熟水,除此之外,紫蘇熟水、玫瑰露、木樨露、冰酪等飲品在古代也廣受歡迎。

《宴饗萬年》以文物為敘述線索,沿著從新石器時期至清朝的百余件文物,挖掘背后的飲食文化史。在書中,你可以看到一粒距今上萬年的炭化稻米、新石器時代的“煮粥神器”單耳陶鬲、法門寺地宮出土的唐代宮廷金銀茶具、清代宮廷喝冰飲必備的掐絲琺瑯冰箱。人類學(xué)家張光直曾經(jīng)說,“達到一個文化核心的最佳途徑之一就是通過它的肚子。”在古人的餐桌上,我們或許可以見證中國歷史長河中的飲食革命和文化流變。

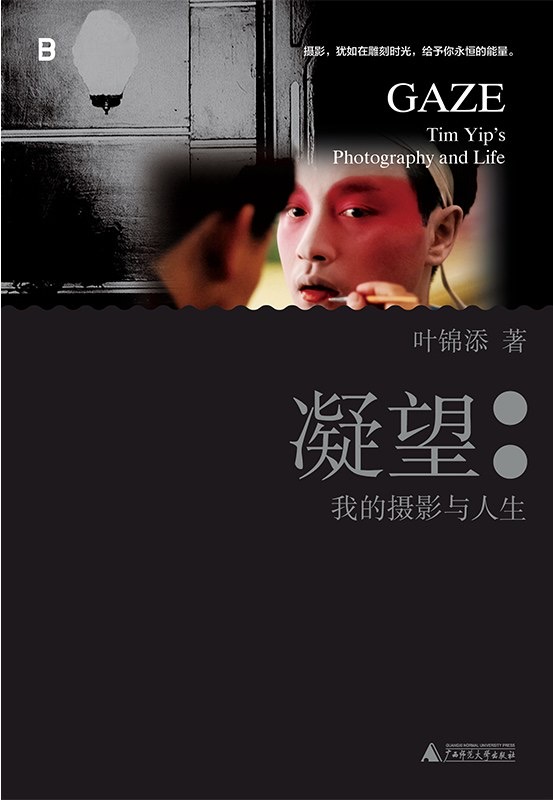

《凝望:我的攝影與人生》

北京貝貝特·廣西師范大學(xué)出版社 2024-3

自1986年參與第一部電影《英雄本色》起,三十多年以來,葉錦添擔(dān)任了多部電影的美術(shù)指導(dǎo)與服裝設(shè)計,包括2023年上映的《封神第一部:朝歌風(fēng)云》。他的合作對象眾多,比如導(dǎo)演吳宇森、李安、馮小剛、蔡明亮、陳國富、關(guān)錦鵬、陳凱歌、田壯壯、李少紅等。

大家或許不知道,攝影也貫穿于葉錦添的一生。他是攝影科班出身,畢業(yè)于香港理工大學(xué)實用攝影高級攝影專業(yè),從攝影中習(xí)得的美學(xué)觀念,或隱或顯于之后的電影與舞美創(chuàng)作、服裝設(shè)計。在葉錦添看來,攝影并不是一種創(chuàng)作,而是一種洞見、一種神圣的窺探,任由“看見的”發(fā)生鏡頭中,并同時呈現(xiàn)外在與內(nèi)在的景域。

這本書選擇了葉錦添跨度近四十年的百余幅攝影作品,從初涉藝術(shù)界到憑借《臥虎藏龍》榮獲奧斯卡“最佳藝術(shù)指導(dǎo)”,再到探索諸多視覺藝術(shù)領(lǐng)域。

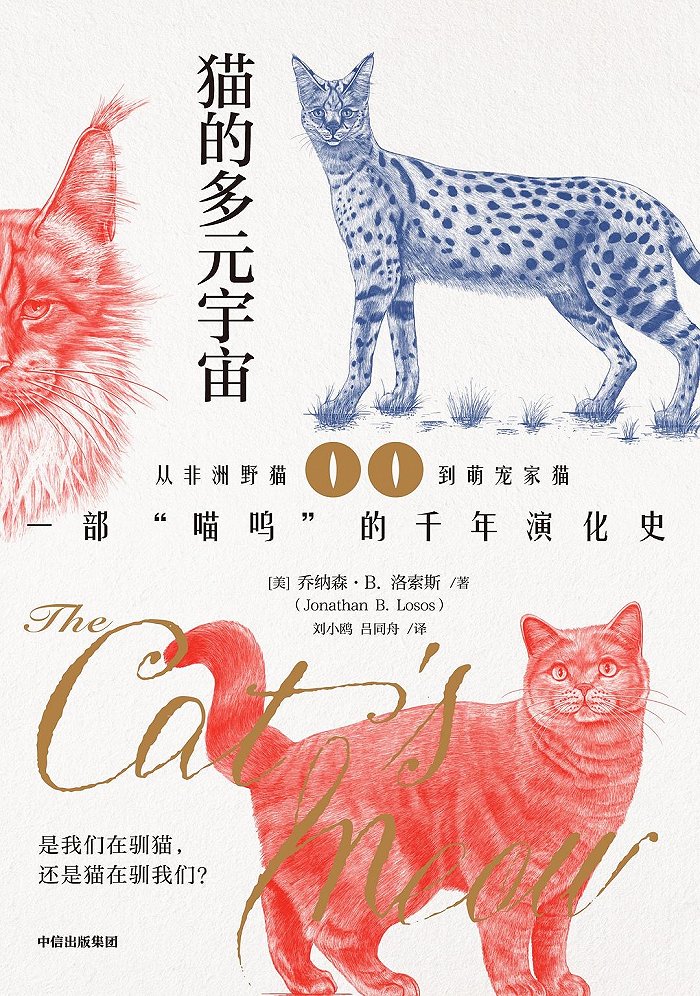

《貓的多元宇宙》

鸚鵡螺·中信出版集團 2023-12

是我們在馴貓,還是貓在馴我們?2013年,一篇研究論文得到了廣泛報道,其結(jié)論為“如果貓長得更大,它們可能會殺了你”。家貓通常被稱作“幾乎沒有馴化的”或者“半馴化的”,畢竟和貓相比,“完全馴化”的物種與它們的野生祖先存在著顯著的差別。但不管這項研究對潛在的吃人小貓咪影響如何,它都揭示了一個重要的事實:在很多方面,無論大小,貓就是貓。

華盛頓大學(xué)的進化生物學(xué)家喬納森·B. 洛索斯既是一位科學(xué)家,也是個“貓奴”。他在這本書中探討了如今研究人員如何利用現(xiàn)代科技的各種工具——從GPS追蹤(你會驚奇地發(fā)現(xiàn)后院的貓都跑到哪里去了)、基因組學(xué)(你口中的暹羅貓究竟是什么)到考古學(xué)——來討論貓過去、現(xiàn)在和未來的秘密。人類改造著貓,貓反過來也改變著它們周遭的世界。