文|自象限 羅輯

編輯|程心

2023年,許多行業開始爭搶ESG人才,在獵聘APP上搜索“ESG”,相關崗位月薪可以達到10W~13W,甚至一些行業應屆生的起薪都達到2~4萬。在就業普遍面臨壓力的2023年,這種反常很能說明問題。

更宏觀的數據也有證明,在2023年11月發布的《中國上市公司ESG發展報告(2023年)》數據顯示,2023年有接近1800家A股上市公司單獨發布ESG相關報告,披露率超過35%,相較去年有大幅增長。

當然,也同樣不可否認,中國ESG仍然處在非常早期的階段。從數據也可以看到,雖然獨立披露ESG的企業在持續增長,但占比仍然較少。

從投資領域來看,截止2022年末,全球可持續基金總資產規模達2.744萬億美元。歐洲占到總規模的81%,美國約占13%;而整個亞洲(不含日本)總資產才接近520億美元,占比約1.9%。

除了規模較小,獨立發布ESG的企業占比較低外,中國企業對于ESG的理解也存在較大的分化。

目前,在ESG領域比較活躍的當屬互聯網企業,這些企業更容易接受先進理念,同時在創業時期接受國際資本,具有全球視野,并且大多在海外上市,在ESG方面受到的監管也更加嚴格。

這些原因共同造就了他們在ESG上更加活躍的事實。但作為對比,以制造業、食品零售等為代表的傳統行業,雖然許多也已經具備了ESG的意識,但對ESG的理解仍然停留在承擔社會責任的層面,而沒有從企業自身的角度出發。

當然,中國ESG邁出第一步,這無論如何都不是一種批評。但參考國際范圍對ESG的反常態度,我們會發現:企業犧牲自身利益承擔社會責任,這偉大但不可持續,前期這種“副作用”并沒有突顯,但下一個階段就會發現:搞ESG本身并不符合ESG可持續發展的理念。

畢竟任何事情,有投入有產出才是正向循環。

ESG的本質,并不是要企業犧牲自身利益來承擔社會責任,而是通過規范治理,讓企業本身可以可持續發展。至于社會責任,其實是企業良好經營之后,自然而然創造的一種正向的外部性,這也是在給中國企業提了一個醒:我們不能再重蹈覆轍,前路沒有參考,需要再度創新。

所以從這個角度回顧整個2023年,中國企業在ESG的理解和實踐,暗處仍藏礁石。

一、ESG,從核心業務中開花

前文提到,在中國ESG市場上最活躍的是互聯網企業,但這些企業在ESG實踐和披露的側重點上,其實也各有不同。

通過我們全面復盤之后發現,在國內頭部的互聯網上市企業中,阿里和騰訊披露的ESG報告相對詳細。其內容不僅涵蓋了環境、社會、企業治理在內的各個方向,還展開了詳細的執行方案和取得的效果。其中包括十分具體的內容,如公司治理ESG的組織架構與權責關系,公司董事會的人員配比,相關執行案例的推進情況等等。

但阿里和騰訊的切入點各有不同。阿里更側重生態的協同和供應鏈的管理,即通過上下游的產業協作,帶動整個產業鏈生態共同完成ESG的目標;而騰訊則側重信息安全、個人隱私保護、青少年關懷以及產業火數字化等領域。

這種特點,顯然與這兩家企業在業務和基因的不同有關,畢竟阿里以電商為核心,整個供應鏈、生態涉及的企業規模和生產環節異常龐大。作為對比,騰訊則以社交和游戲為核心,在2018年930變革之后,騰訊的重心也在逐漸向著產業互聯網轉移。

簡單的說,每家互聯網企業的ESG策略與其本身的業務和集團屬性有關。不止阿里騰訊,我們看到百度也延續其AI戰略,ESG的關鍵以技術為抓手,2023年,百度并沒有發布ESG報告,但從其官網已經公布的19件進展來看,其ESG主要集中在清理各種有害信息,保護用戶隱私,以及通過AI能力賦能碳中、幫助女性 AI科學家發揮技術影響力、基于輔助相關研究和社會發展等方面。

但同樣是電商企業,京東與阿里也各有不同。京東今年的整體戰略更側重供應鏈,ESG策略也更加注重供應來和一線快遞人員的福利保障。這一特點無疑是源于自建物流的京東,供應鏈是其核心能力,同時物流直營也帶來的數量龐大的一線員工。

而作為對比,同樣是電商平臺的拼多多對ESG卻并不怎么上心,拼多多曾在2020年發布過一次ESG報告,但之后并沒有新的更新。

有意思的是,拼多多的中國官網并沒有ESG或社會責任相關的欄目和報告。但在拼多多的英文版官網上,卻有獨立的“社會責任”一欄,這似乎也體現出,或許該企業對于國內市場的ESG的并不如國外重視。

由于國內并沒有聲音,我們只能參考拼多多在海外版官網提到的相關動作,主要集中在農業領域,涉及農業科研、農業供應鏈改造,農民技術培訓和農業扶貧相關的內容。這和拼多多的企業發展一脈相承,拼多多長期重視農業電商,并將農產品打造成平臺的一大特色。但即便如此,拼多多在這一塊披露的信息也比較簡單,且信息基本都停留在2020年。

與電商平臺不同,美團不僅發布了ESG報告,也發布了CSR報告,兩份內容互為補充。

但與騰訊、阿里從宏觀視角較為詳細展開自家企業在ESG各方面的工作不同,美團的ESG報告更多側重在環境部分。在這一塊的內容,美團具體到了各個分/子公司,各個業務模塊用水用電的數字,可謂事無巨細。但跳出環境這個板塊,在社會及企業治理,其中尤其是企業治理相關的內容,則相對粗放,報告只是列舉了公司的理念和規章制度,而缺少具體的執行報告和定量的數據分析支持。

不過,即便行業不同,美團和京東在業務模式上有著一定的相似之處,即擁有大量的一線人員,包括京東快遞員、美團外賣員等等。當然,如果準確來講,京東的快遞員是直接受雇于京東的,美團的部分外賣員卻并不直接受雇于美團,但這不是重點。

從美團披露的ESG報告來看,其關于外賣騎手的關懷主要依靠的是對供應商的管理,然后由供應商去完成對騎手福利、工作環境、安全保障等方面的落地。所以在ESG報告中,相關策略措施,也更多是條例型的內容。

當然,即便大多數互聯網企業在ESG報告的披露上還處在相對早期的水平,但相對于傳統行業來說,也已經十分領先了。

今年1月在北京舉行的2024中國餐飲業社會責任大會發布了《2023年中國餐飲行業ESG實踐報告》提到,餐飲行業的的ESG主要集中在兩個方面,其中一方面是捐款捐物的社會責任,另一方面則是集中在環保材料,再生能源等環境相關。

毫無疑問,大量傳統實體行業對于ESG的理解,或者實踐仍然比較表面。一些企業將ESG作為CSR的一個變種,或者簡單將ESG理解為環保和碳中和。

所以整體看,中國企業的ESG水平,呈現出極大的兩極分化,而中國企業對于ESG的理解還需要市場和時間來培育。

二、中國ESG的矛盾和出路

那么,除了簡單粗暴的“早期階段”,我們應該如何更具象化地理解當前中國企業ESG的處境呢?討論這個問題其實仍然要回到商業的邏輯上來。

從ESG的角度來講,無論是環境、社會、還是治理,本質都是可持續的發展理念。但這個理念在實踐的過程中,卻存在一個悖論。

即要實現ESG的長期目標,需要前期投入大量的成本,比如在環境方面,放棄更有性價比的普通材料,而采用更具有環保性的材料,比如建設大量的基礎設施,保證某個業務運行環節資源的重復利用。比如在社會環節,需要企業附帶的承擔許多不能產生經濟“經濟效益”的事情,耗費企業資源的同時卻沒有效益產生。比如在企業治理環節,更公平、公開的企業管理組織架構,必然讓企業的當權者的權利受到制約,但ESG的推動卻又依賴于這些企業當權者的推動。

整體上,ESG的實施過程多少有點“欲練此功,必先自宮”的味道。即由這一代人的投入,來為下一代創造利益,這種來自時間上的利益錯配,才是對人性、對ESG的最大考驗。

從這些角度來看,但凡是一個正常的管理者,以普遍理性的角度,都很難為ESG買單。

我們在許多有影響力的文學作品中看到這樣的場景。比如在《流浪地球》中,大量人員反對流浪地球計劃,就是因為犧牲當代人的利益去拯救未來的人類。而在《三體》中,人類為了對抗三體危機而改變了全球經濟、科技的發展方向,最終導致人類進入大低谷時代,在痛苦和反思中,人類悟出了“給歲月以文明,而非給文明以歲月”的哲理。

這種哲學的思考自然也出現在ESG的落地上。中金公司研究部也曾提到,“ESG建設初期,新增的ESG投入會損害公司的利潤,只有到一定的時間或者是評級達到一定的評分,才會產生正向收益。”

所以如何去調動企業在當前階段的積極性,平衡短期和長期的利益其實才是ESG實現的最大考驗。

中國的企業家其實都是非常務實的企業家,比如我們前面提到,許多企業的ESG以捐款為主,我們說這是對ESG理解淺薄的表現。但其實除此之外,它的另一個原因,是捐款是滿足社會政策對企業ESG的強制要求最簡單便捷的路徑。

這從ESG的角度而言,顯然是企業在政策強制要求下的一種被動敷衍的行為。但雖然我們明確其中的原因,從ESG 的悖論來看,當前階段也仍然只能依靠一些剛性的政策指標來推動企業來完成ESG的前期投入。

比如在環境領域,中國提出的“3050目標”。比如2023年2月,深交所發布新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》,提出要強化ESG信息披露等多項要求。

比如港交所進入2022年之后就開始全面執行新版ESG指引,并對ESG采取強制性的監管。如今在港交所上市的企業需要按照新版ESG指引披露ESG報告,如不披露就需要解釋。

除此之外,在資本市場上,隨著打著ESG旗號的基金越來越多,上市公司如果想要以更低的成本募資,也必需公布相應的ESG報告。這些因素,都在強制推動著企業將ESG的相關工作落到實處。

通過這種政策和市場因素帶來的強制性,能夠推動企業走過ESG最艱難的投入階段。

在這個階段,企業會將ESG的投入看做是一種成本。當走過了成本投入階段,當ESG的效益得到了體現,后期企業對于ESG的投入就更多會被視為是一種投資。

當然,通過政策和市場推動,對于一種理念的實踐來講,并不是一個長久之計計。真正要讓企業的主動性和積極性,還是要讓企業在實踐ESG的過程中真正有利可圖。

企業本質上的追求利潤的,而讓企業可持續發展的ESG維護的也是企業的長期利益。而這種企業發展的微妙平衡,還需要在實踐中更多的去摸索。

三、結尾

雖然整個2023年,ESG的發展并不順利。但毫無疑問,走過20年的ESG已經在全球范圍成為了一種共識。

從普華永道2023年全球投資調查報告來看,絕大部分投資者都同意ESG在企業發展過程中的意義。而更重要的是,這種共識還在持續增加。

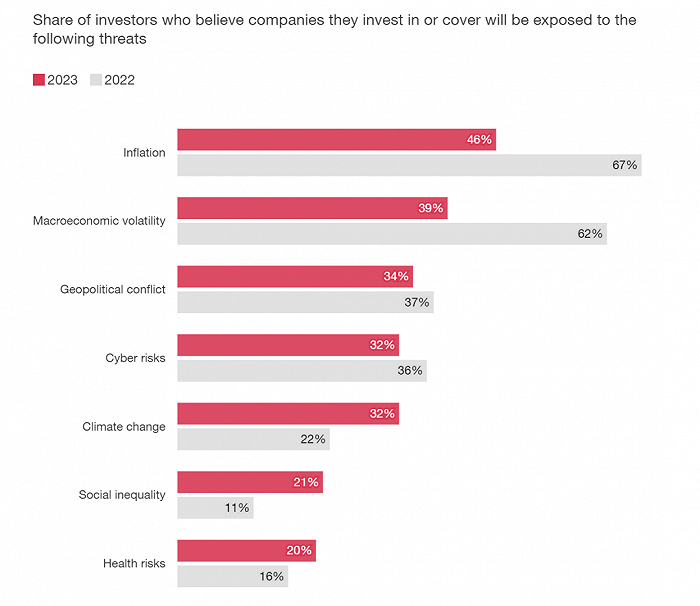

從普華永道的調查數據來看,2023年,全球投資者對通脹、地緣政治沖突、宏觀經濟波動等原來比較重要的影響因素的擔憂已經開始下降,取而代之的,是投資人對氣候變化,社會不平等,健康風險的擔憂在增加。

其中,71%的的受訪者同意或非常同意這環境、社會及治理在企業績效中的作用會在未來越大;60%的受訪者同意或強烈同意他們的公司愿意將投資環境、社會及治理作為競爭優勢。

未來的趨勢是確定的,但走向未來的道路卻注定坎坷。

ESG必須要經歷一個博弈的過程,這既是企業利益與社會利益的博弈,也是當前利益與長期利益的博弈,是程序正義和事實正義的博弈,也是理論正確與實踐正確的博弈。

這場博弈不是對錯之爭,也不是正義與邪惡之戰。而是通過大家不斷的碰撞,拉扯,爭取和妥協,實現一個正確的,可落地的可持續發展之路。

所以我們也期待,在2024或者不遠的將來,更好的ESG,更早到來。