按:近日,美國谷歌中國籍工程師殺妻案在中文互聯網內引起廣泛關注。

1月16日上午11時,美國加州圣克拉拉警方接到家庭暴力報警,趕到現場。當時嫌疑人陳立人不肯開門,警察隔著門看到他跪坐在地一動不動,高舉雙手,目光呆滯。警方強行進入屋內,將陳立人制服,隨后在臥室發現了躺在地上的于軒一,她頭部受到重創,地板、墻壁和臥室門的背面有大量血跡。陳的右手腫脹發紫,胳膊、腿和衣服上有血跡,胳膊上還有傷痕。檢方已對陳立人初步提起重罪指控,他或將面臨終身監禁。法庭文件顯示,陳承認在家中用拳頭毆打妻子致死。

據《舊金山標準報》報道,谷歌方面已證實夫妻二人均為該公司員工。報道還澄清,早前有美國華文媒體宣稱陳開槍殺死妻子后自殺,該案疑與谷歌裁員有關,這兩點內容均為不實消息。

新聞發酵后,陳的學歷和職業背景被網友挖出,人們在揣測悲劇發生的原因時,再次出現了性別暴力案件相關討論往往會陷入的“迷思”,即女方“犯錯”激起男方“激情殺人”。但在男性對伴侶施暴,給他們造成嚴重身體、精神和心理傷害是普遍現象的當下,我們更應該思考的不是女性做錯了什么,而是男性為什么會施暴?

以色列資深家庭暴力治療師亞爾·阿普特(Yair Apter)根據近30年為上千名施暴者治療的經驗,對親密關系中的施暴者和暴力行為進行了深入剖析。阿普特認為,“無法接受伴侶不能總是按照自己的意愿行事這一事實,與暴力控制手段被‘激活’之間存在著聯系。”根據他的理論,施暴者往往受到“統一整體和控制幻覺信念模式”的支配,他們無法或不愿接受伴侶有自己的需求,且不一定與其需求相符,而他們對此無能為力。阿普特的分析幫助我們注意到,因伴侶“失控”而產生無助感,為了壓抑無助感而心生憤怒,最終失去控制表現出暴力行為,是“有毒男性氣質”的重要組成部分。減少性別暴力,要從深入理解男性對展示控制權和權力的期望為何可能發展到如此危險的境地開始。

[以]亞爾·阿普特 著 余莉 譯

廣西師范大學出版社 2024-1

《憤怒、無助和控制之間的關系》

撰文 | 亞爾·阿普特 翻譯 | 余莉

控制

控制欲是他們難以接受自己的無助感的常見原因,這導致他們中的許多人表現出暴力行為。我剛開始工作的時候,難以理解有暴力行為的人和沒有暴力行為的人在控制欲上的區別。畢竟,我們每天都忙于管理自己的生活。因為我們和伴侶彼此依賴,我們的精神幸福也很大程度上取決于我們的伴侶,所以我們努力讓對方按照我們的意愿行事。而普通人對控制欲的需求和那些有暴力行為的人有什么不同呢?

我們都想要控制自己和周圍的環境,而不同之處在于應對控制失敗的方式。衡量標準就是我們是否能接受失控的狀態,會不會不惜一切代價去取得控制權。很多參加這個小組的男性把暴力作為一種控制手段,因為他們不愿意接受伴侶拒絕按他們的意愿行事帶來的無助感。大多數沒有暴力行為的男人承認他們無法對他人進行控制——即便他們想這樣做。另一方面,有暴力行為的人很難接受“游戲規則”:為了控制自己的女人而采取的暴力行為要被約束。如果他們接受了,他們就會感到無助,不得不在痛苦和挫折中徘徊,并接受他們對親密關系中的一些期望無法實現的事實。對伴侶采取暴力行為的男性,是因為他們的控制欲很大程度上在現實中無法實現,所以威廉·波拉克稱之為“控制幻覺”。這種幻覺在男性關于自我價值的認知中起著核心作用,因為接受失控并不符合男性展示控制權和權力的期望。

在極端情況下,男人會因為控制欲和難以接受無助感的狀態而殺害他們的伴侶。很多謀殺都發生在伴侶想要結束這段關系的時候,謀殺是對對方拒絕維持這段關系的報復。伴侶要求分開,這給他們帶來了無法忍受和無法控制的痛苦,而謀殺的動機是通過最終控制對方的生活來消除這種痛苦。謀殺原本是想要控制伴侶,但同時也破壞了控制伴侶的可能性。因此,矛盾的是,他們的行為越是暴力,失去控制的可能性就越大。控制欲通過暴力行為表現出來,結果卻適得其反——他們非但沒有拉近和伴侶的距離,反而把對方推得更遠。結果,伴侶的疏遠強化了被拋棄的焦慮;為獲得親密感,他們又強化了控制的欲望。

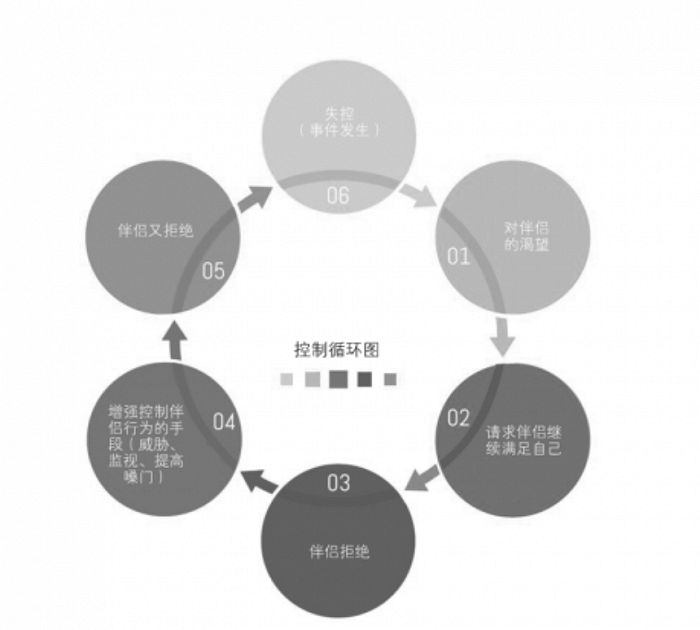

正如我們在這張控制循環圖中看到的,男人的情緒從渴望(01)變成請求(02),然后遭到拒絕(03),于是感到憤怒和暴怒。由于不接受無助感,男人增強了控制伴侶行為的手段(04)。當伴侶再次拒絕、不屈服于其個人意志(05)時,男性就失去控制,表現出暴力行為(06)。

常聽那些遭受暴力行為的女性提到,她們好像嫁給了兩個男人:一個是她們深愛的、關心她們的男人,另一個是暴力、失控、可怕的男人。這種經歷描述了一個轉折點,當男性在親密關系中經歷失望和無助時——他們拒絕接受這些情緒,如果能順著他們的心意,他們可能表現得是個好男人;但當他們的意愿被拒絕或遭到反抗時,控制循環開始運轉,他們就變成了另一個人。

無法接受伴侶不能總是按照自己的意愿行事這一事實,與暴力控制手段被“激活”之間存在著聯系。積聚的憤怒越多,他們就越會表現出強迫性的行為,來得到想要的東西。有暴力行為的人和患有強迫癥的人很相似:這些人意識到他們無法完全控制自己的現實生活,就會強迫性、不情愿地重復一些行為,認為這樣他們就能再次獲得控制權。溫斯托克和珀金斯指出,當男性的自控能力下降時,他們對伴侶實施肢體暴力的可能性可能會增加;他們對自己的控制力越弱,就越會通過增強對伴侶的控制力來彌補。很多時候,暴力行為會被隱藏起來,并表現出壓抑、焦慮、反復的強迫性行為。

30歲出頭的大衛,會跟蹤伴侶,并要求通電話時一定要開視頻。他認為對方有義務接聽他的每一通電話,即便是開會的時候,也必須打開手機上的攝像頭。有幾天,他每天會給她打好幾次電話,如果她不接,大衛就會懲罰她,疏遠她,對她冷漠。這就是他的報復方式,因為伴侶沒有滿足他的要求。在他看來,這些要求是合理的。

就像一個患有強迫癥的人,與之親近的人越是屈服于他的突發奇想——為了減輕他的焦慮(他們的焦慮也會減輕),他的強迫行為就會越發加重,難以停止。即使對于遭受暴力的女性,她們越是想緩解伴侶的焦慮和取悅他——以維持“表面和平”,也越可能強化他的控制和暴力行為。大衛妻子的行為就屬于這種情況——她確保接聽他的每一通電話,并打開攝像頭。這讓大衛的控制行為得到了積極的強化。為了阻止這種強迫行為,重要的是伴侶和其他與之關系密切的人要在他們的關系中畫定紅線。如果這個男人繼續他的強迫行為,甚至升級成威脅、肢體傷害或其他暴力行為,就得向專業的治療師尋求幫助,甚至求助于執法部門。

當男性來到我們的小組,抱怨他們的伴侶對他們提起訴訟,讓他們“吃官司”,還得抽出時間進行情感治療時,我會告訴他們,總有一天他們會為此感謝自己的伴侶。事后看來,很多男人拒絕感恩,但也有一些人確實感謝了他們的妻子。烏迪就是其中之一。在小組告別會上,烏迪稱他感謝妻子起訴他。三十出頭的烏迪新婚不久就和妻子吵架。吵架之后,他把妻子推了出去,并把她鎖在了公寓外面。他的妻子毫不猶豫地報了警。在被起訴后,他被緩刑官移交到治療中心,然后加入了小組。據他所說,他在參加小組后意識到,如果他的伴侶沒有起訴他,他很可能會繼續他的暴力行為,甚至會不斷升級。此外,他還提到,在被起訴之后,他學會了正確處理他們之間沖突的方法。其中一個很有用的方法就是,和她一起坐在咖啡館里——營造一種愉快的談話氛圍,聽她說話,并告訴她他覺得難以和她溝通的地方。遺憾的是,并不是所有的男人都能像烏迪那樣,在離開的時候能夠停止暴力行為、恢復親密關系。他們來尋求幫助時的年齡越大,就越難恢復彼此間的信任——因為雙方信任被破壞的程度也越深。

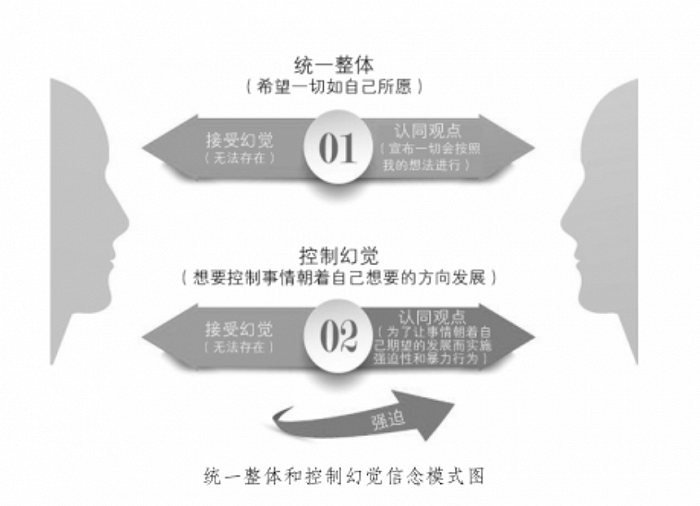

統一整體和控制幻覺信念模式

為了理解親密關系中控制需求與暴力行為之間的關系,我基于理論觀點和臨床經驗發展了一個模式——統一整體與控制幻覺信念模式。該模式基于以下假設:暴力行為發生源于這兩種情形:(1)施暴者無法接受或不愿接受這樣的事實——伴侶有自己的需求,而這些需求不一定與其需求相符;(2)施暴者不能或不愿意接受無法控制別人的事實。換句話說,該模式試圖解釋,現實在任何時候都按照其需求進行(統一整體),并使其產生“控制幻覺”(認為在任何時候都可以實現對對方的控制)與他的暴力行為之間的關系。該模式的基礎是一個普遍的假設,即這些施暴者希望任何時候事情都按照自己的意愿發展。這種普遍的愿望就是我所說的“統一整體”。

精神分析學家漢斯·洛瓦爾德在他的新生兒發展理論中提到,在誕生之初,自我和他者,或者自我和外部現實之間是沒有區別的,他把這種經驗稱為“統一整體”,即嬰兒無法區分自己和世界。每次需要什么,都要求立即得到答復——不知道其他人也有需要,因為根本沒有他者的概念。但嬰兒很快就會明白,并不是任何時候想要什么就能得到什么,進而知道別人也有需求和欲望,必須接受這個事實并與之和平相處(盡管很痛苦)。根據梅勒妮·克萊因的說法,這是嬰兒的抑郁階段——接受令人失望的母親,無論多生氣和失望都會繼續愛她。因此,嬰兒接受生存限制和由此產生的挫折感的能力,有助于其適當地接受失望。即使作為成年人,我們也沒有失去這一“天生愿望”——想要別人在任何時候都能滿足我們的需求(統一整體),但又不得不順從地接受這是不可能實現的愿望。如果男性不接受這個事實,不認同這種觀點,就會把伴侶視為隨時隨地都應該滿足他需求的人,而不能接受這只是一種幻覺的痛苦事實(即使伴侶已經盡力按他的意愿行事,但她也是人,也有局限性)。因此,他們在經歷挫折的時候,會企圖運用控制手段,但這也是一種錯覺——因為一個人無法控制另一個人。所以要擺脫這種痛苦,必須接受這種現實。明白“控制幻覺”和“統一整體”的人會以一種更溫和的方式應對挫折和失望;而認同“統一整體”觀點(一切都必須按照自己的意志發生),并且相信他們可以控制別人的行動的人,只會以不同的方式把他們的意志強加給別人。他們會在親密關系中表現出強迫性和暴力的行為,迫使伴侶按他們的意愿行事。

強迫癥是一種為了達到預期結果而不斷重復的行為。比如一個男人給女朋友一連發了20條短信,直到她回復才停下來,這就是強迫癥。又比如一個男人必須時時刻刻知道妻子在哪里,或者她花了多少錢購物,這也是強迫癥表現——它源于控制幻覺。男人使用的手段越多,就越擔心失去控制。憤怒的爆發,是由于伴侶拒絕按照他的意愿行事,或犯了錯誤導致他的意愿無法實現。它是男人所經歷的失望和挫折投射出來的憤怒。

統一整體和控制幻覺信念模式是對暴力循環過程的完善。一個男人的“控制幻覺”越強烈,他對伴侶的憤怒就越多,意味著強迫性行為可能會升級成暴力事件。關于親密關系中的分化感,從鮑溫的理論中可以找到對統一整體和控制幻覺與暴力行為之間關系的支持。根據鮑溫的說法,區分自己的能力,以及在伴侶需要和自己的需要之間取得平衡的能力,與家庭凝聚力的程度和基于個體需要產生的焦慮有關。在凝聚力高但不平衡、需要控制家庭成員的家庭中,我們會看到為了防止“不同”而采取的更高程度的暴力。

根據我的經驗,治療有家庭暴力行為的男性時,重要的是提高他們運用情感的能力和克服表達情感時的羞恥感。同樣重要的,是關注他們的憤怒情緒,區分在親密關系中促成憤怒和極具破壞性的暴怒的原因。此外,要意識到控制手段的表現方式,以及與無助感和攻擊行為的關系。在此基礎上,我們再在治療中來討論認為他人可以被控制的觀點與強迫性行為和暴力行為之間的關系。

(本文書摘部分節選自《施暴者心理》,經出版社授權發布。)