文 | 每日經濟新聞記者 周逸斐

日前,國家統計局和國家能源局分別公布2023年前11個月我國發電量、全社會用電量。

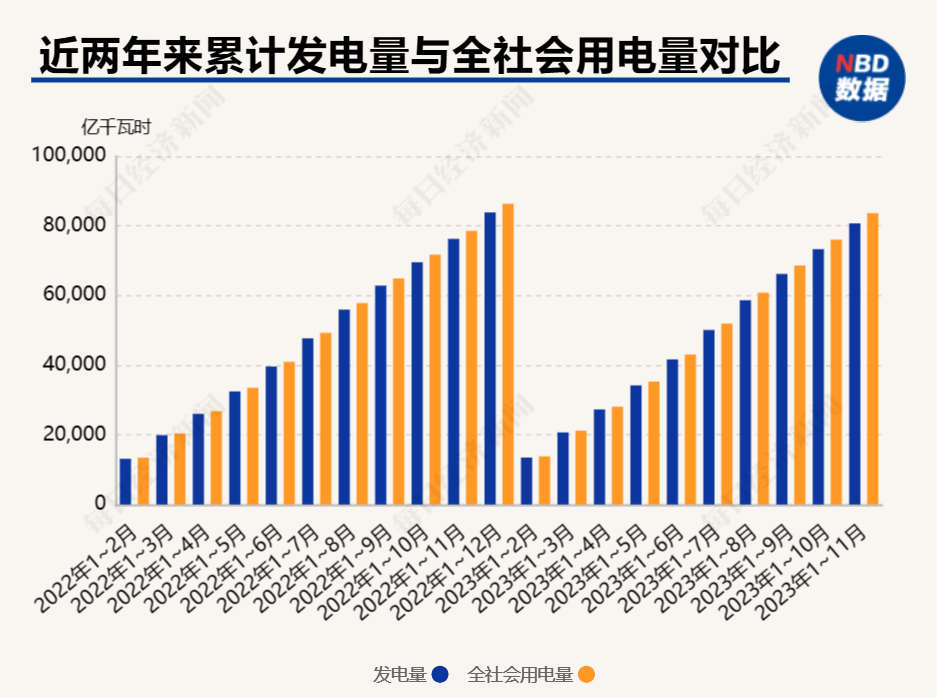

國家統計局數據顯示,2023年1~11月,發電量為80732億千瓦時;國家能源局的數據顯示,同期我國全社會用電量累計83678億千瓦時。單從數據上來看,全社會用電量比發電量高出2946億千瓦時。

這一現象引起了公眾的廣泛討論,人們紛紛質疑這一看似矛盾的現象背后原因,“為什么全社會用電量還能比發電量多?”

據《每日經濟新聞》記者不完全統計,相關討論在微博、雪球、今日頭條、微信公眾號等多個平臺快速發酵。不少網友將矛頭對準智能電表,認為智能電表出現了問題,導致全社會用電量高于發電量。

本次輿論風波是否真的與智能電表有關?《每日經濟新聞》記者就此話題采訪了多位能源領域的專家。

質疑:全社會用電量高于發電量2946億度電

事件起源于最近公布的一組11月發電量和全社會用電量數據。

2023年12月15日,國家統計局公布2023年11月發電量數據,當月發電量7310億千瓦時,同比增長8.4%;2023年1~11月份,發電量80732億千瓦時,同比增長4.8%。

同日,國家能源局公布了全社會用電量。數據顯示,2023年1~11月份,全社會用電量累計83678億千瓦時,同比增長6.3%。

引起網民爭議的點是,對比兩部門公布的數據不難發現,2023年前11月全社會用電量比發電量多出2946億千瓦時。

《每日經濟新聞》記者發現,在微博、微信等社交平臺和今日頭條等新聞資訊平臺及雪球等投資者社區均出現了相關熱議。

觀點主要分為兩派。一部分網民認為,這是智能電表統計的數據出現了問題,比如有網友在評論區留言稱,“解釋歸解釋,電表撥快也是事實,明顯感覺到的”,“沒有一家電表的誤差是負偏差,負偏差電力公司不采購,行內的人都知道”。

也有一部分網民認為,這是“用電量和發電量在發布時沒有統一口徑”造成的。

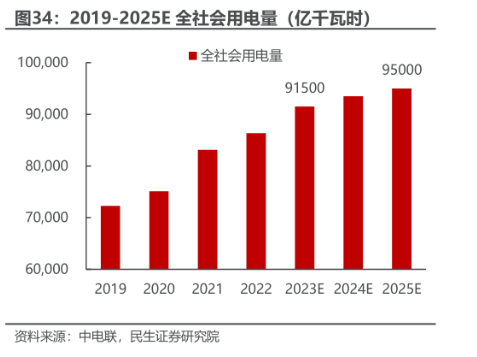

值得注意的是,記者梳理近年電量數據后發現,我國用電和發電量數據不一致的情況并非首次出現,而是已經存在多年。

從上圖可以看出,單純對比數據,我國全社會用電量均高于發電量。

那么,這又是什么原因導致的呢?

揭秘:統計口徑差異導致發、用電量與公眾理解不一致

為什么會出現全社會用電量高于發電量的情況,這就需要搞清什么是全社會用電量和發電量?為何全社會用電量和發電量數據不一致?全社會用電量比發電量多出的電量究竟是從哪里來的?

國網能源研究院有限公司副總經理(副院長)單葆國曾公開解讀“全社會用電量”和“發電量”的定義。

他表示,全社會用電量是指某一區域內所有電力用戶的用電量之和,包括全行業用電量和城鄉居民生活用電量,是從用電的視角統計的全口徑電量指標。該數據由電網公司上報、中國電力企業聯合會統計、國家能源局發布。

全社會用電量的構成,是售電量、線損電量、廠用電量、自備電廠自發自用電量之和。

而國家統計局按月公布的發電量,是指規模以上發電企業(年主營業務收入2000萬元及以上,2000萬元以下季度抽樣調查)的發電量,與經濟統計報表制度一致,并非全口徑。

也就是說,國家統計局公布的發電量,不包括規模以下發電企業。因此,全社會用電量相較于發電量來說,統計范圍更廣、包含數據更多、總體數額更高。

國家發改委能源研究所原所長周大地向《每日經濟新聞》記者解釋,對于全社會用電量看似大于發電量這一現象,和國家統計局、國家能源局的統計口徑不一樣有關。

周大地表示,國家統計局統計規模以上的發電企業,主要是裝機容量達到一定規模以上的發電廠發電量。而國家能源局是對全社會用電量進行統計,包含了更廣泛的范圍,因此全社會用電量在數據上看起來會更大。

“許多企業擁有自己的發電系統,它們通過太陽能、風力發電等方式自發自用,這些企業自發電未并入電網供電,就不會統計到發電量中,但有一部分用電會被計入全社會用電量中。”周大地同時表示,電廠維持正常運行也需要消耗電力,這部分電不會并網也不會計入發電量。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《每日經濟新聞》記者電話采訪時也表示,目前我國大大小小的發電廠很多,統計部門通常統計規模較大的發電企業發電量,而像自備電廠發的電,是不納入發電量統計范圍的。“多年來,我國全社會用電量和發電量一直存在差距,這屬于正常現象。”

智能電表冤不冤?專家:與用電量數據統計無關

是否如網友所說,智能電表也會造成全社會用電量和發電量不統一?一位不愿署名的能源領域專家向記者明確表示:“這與智能電表無關。”

該專家向記者進一步解釋,發電端數據主要是國家統計局負責搜集;國家能源局負責生產端工作,其發布的月度全社會用電量數據,主要通過大電網上的直接采集和個別小電網的數據報送匯總得到。

“但統計用電端數據,不會挨家挨戶去居民家中調取用電量,而是直接統計配電網端的用電數據。”上述專家說。

該專家進一步解釋,每個城市都有各自的配電網。配電網的主要作用就是從輸電網那里接受的電能,按需求分配下去,即將高電壓降低至用戶所需要的各種電壓,向各種用戶供電。而智能電表的功能,主要是為了讓電網公司根據電表數據收取電費,與用電量數據統計無關。

多年來,社會上有關智能電表的質疑一直不斷。需要明確的是,智能電表和此前的機械電表相比在功能方面存在區別。

中金研報指出,隨著我國智能電網建設進程加快,我國電表數量不斷增加,抄表的工作量顯著提升。若延續人工抄表的工作模式,不僅會耗費大量時間和人力,而且不可避免會發生人工記錄失誤的問題,加之機械電表的計量精準度有限,供電企業的正常結算可能受到影響。

相比于機械電表,智能電表的優勢是具有遠程抄表與控制、預付費管理等功能。此外智能電表還具有更高的測量精確度,并能夠進行實時耗電分析和防竊電等優勢。

那么,與機械電表相比,智能電表真的“跑”得更快嗎?

中國電力科學研究院原副總工程師蔡國雄向記者解釋,傳統電表通常是一個圓盤隨著用電量旋轉的電表。圓盤由軸承支撐著,隨著時間流逝,軸承逐漸老化,摩擦增加,旋轉速度會慢慢變慢,所以容易出現“走慢”的現象。

同時,早期的機械電表靈敏度低,需達到一定負荷,電表才會“走字”,因此,用戶支付的費用其實比實際使用電力要少。

而更換智能電表后,由于智能電表比機械電表靈敏度高,任何細小的電流都會讓電表轉動,所以在用戶體驗上,可能感覺到電費會有所增加。

此外,有網友還提出,智能電表本身具有一定耗電量,費用已經轉嫁給了消費者。前述不愿具名的專家指出,智能電表所耗電量由電網公司承擔,不會計算到用戶的用電量上。

來源:每日經濟新聞