文|快刀財經 朱末

重生、復仇、逆襲、霸總……要說今年風頭最盛的賽道,非“微短劇”莫屬。

環環相扣的劇情反轉,爽點密集的故事情節,高潮迭起的卡點機制,讓屏幕前的觀眾在拍手叫好的同時,心甘情愿奉上了自己的錢包。這種單集時長僅有一兩分鐘,整部劇在80~100集的小程序短劇,炮制出了一門“以小博大”的流量生意。

據艾媒咨詢《2023-2024年中國微短劇市場研究報告》顯示,2023年中國網絡微短劇市場規模高達373.9億元,同比增長267.65%。

除了微短劇驚人的增速表現,其背后的財富神話更是讓人嘆為觀止,制作成本僅50萬元的爆款微短劇《無雙》,上線僅8天充值就突破1億元。中信建投研報則指出,微短劇行業的月充值金額已從6月份的4000萬元增長至10月份的6000萬元,預計全年將達到200億至300億元,已相當于中國電影票房一半的體量。

風口之下,各路玩家紛至沓來,視聽平臺、IP內容版權商、影視制作商、MCN機構等相繼入局。作為“中國好萊塢”的浙江橫店,更是涌入了大量的制作團隊,每天都有上百個短劇劇組開機,“演員”一下子變得緊張起來。

而在“搶時間”的橫店影視人里,又涌現出了一個特殊的群體——“童漂”,她們帶著稚嫩的面孔,由家長帶領著,忙碌地穿梭在各個劇組,試圖尋找一夜爆紅的機會。

公開信息顯示,2022年在橫店拍攝的電影、網劇、電視劇等影視文化作品中,230部有未成年演藝人員參演,人數超過6000人。如今,隨著微短劇的走紅,越來越多的家長將孩子送往橫店,甚至出現了“100個人搶一個角色”的局面。

而為了響應通告,很多“童漂”家庭需要隨時中斷工作和學習,夢想的膨脹與欲望的無止境,讓孩子們在成人名利場,漸漸淪為被資本和家庭雙重榨干的工具。

01、“童漂”涌現背后,明碼標價的金錢游戲

尼爾·波茲曼在《童年的消逝》中說過:“當兒童有機會接觸到密藏的成人信息果實時,他們已經被逐出這個樂園了。”

過去的成年人有“北漂”,現在的孩子也有了“童漂”,兩者之間的“漂”有著相同的底色。五湖四海的“童漂”以家庭為單位,背井離鄉、義無反顧地闖入橫店租房、借讀,選擇一切從零開始。

家長的心態并不難理解。從明星到網紅再到主播,社會娛樂化現象越來越嚴重,動輒千萬、上億的收入片酬,不斷刺激著普通人的神經。這樣的風氣下,低齡且富有可塑性的童星,自然成了家長的寄托,何況,在童星的傳說里,財富自由觸手可及,階級躍升更是指日可待。

相較正規些的童星培訓方式如成為練習生,需要參加長達數年之久的訓練和包裝,期間不僅不能參加商業活動,還需要經歷定期考核和淘汰,并不能保證換來滿意的結果,拿孩子的全部青春做賭注,風險太大。

權衡之下,來到橫店成為“童漂”的代價,則要小很多。當今的藝演行業與十幾年前已大不相同,加上互聯網短視頻造星能力的迅速攀升,大大縮短了成名路徑,如果足夠幸運,孩子甚至能夠“一夜爆紅”,所以,即便是明知道需要高投入的前提下,越來越多的家庭依然投身其中。

初來乍到,最重要的就是尋找演出機會。家長們一邊向各大劇組投簡歷、送資料,一邊蹲守在成百上千個演員招聘微信群聊里混臉熟,但這樣按部就班的程序,顯然成效太慢。

家長的焦慮和狂熱,讓橫店的兒童經紀公司不動聲色地玩起了“潛規則”。想要快速獲得“工作”,攢起人脈,就必須辦會員,收費模式等級分明:2萬元,1年保證上3個戲;5萬元,3年保證上8個戲;8萬元,5年保證上12個戲,簡而言之,等級越高越能保證更多參演機會。

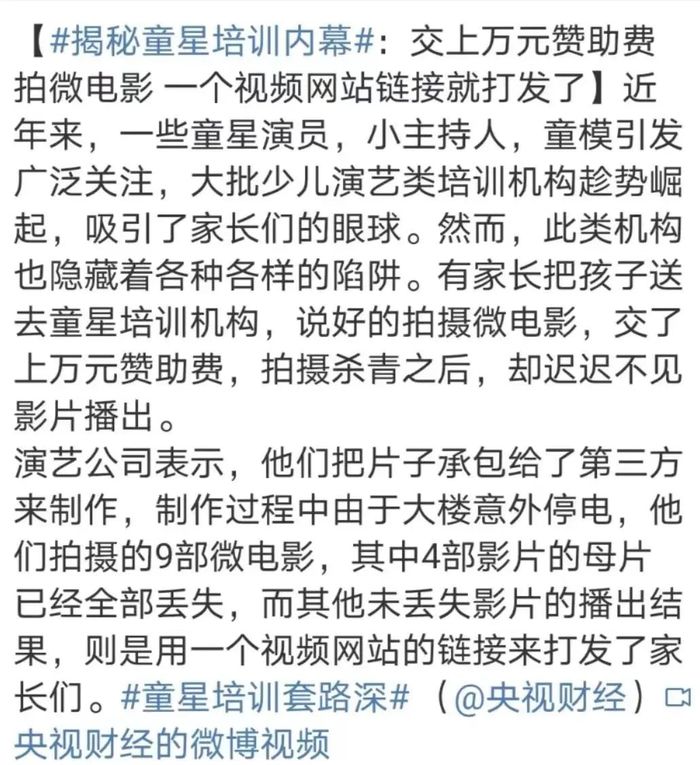

但這種保證多半存在于口頭,夾雜在其中的“騙局”更是數不勝數。有家長花費1萬元給孩子“預定”了角色,交了2600元定金后被對方拉黑。

還有家長刷了3萬元信用卡給孩子“爭取”到了一個角色,結果拍攝時才發現,所謂的角色不過是孩子站在那里當背景板,而這場戲,最后并沒有在正片里保留。

最重要的是,就算是順利通過了篩選,也不意味著能夠成功進組。這個時候的經紀公司會要求讓家長出一筆“贊助費”,如果在這時放棄,立刻就會被“帶資進組”的其他孩子所取代。

且微妙就微妙在,這筆費用既不公開,也沒標準,還有隨時漲價的可能,更不乏會因為更高的報價而臨時更換掉一位小演員的做法。

這筆費用會流經很長的選角鏈條,劇組、選角導演、經紀公司都會分一杯羹,而此時的家長和孩子,無疑就是案板上的肉。

到這里,童漂產業早已從純粹的追夢故事,演變成了一個光怪陸離的資本游戲,巧妙利用家長的人性弱點,實現一波又一波的“韭菜收割”。

02、舍棄學業受騙吃苦,“童漂”家庭進退兩難

即便費盡周折,真的進入到了劇組拍戲,還有更多未知的“陷阱”,等著家長和孩子往里跳。

為了讓孩子在極短的時間內可以入門,家長會選擇橫店附近的“表演培訓中心”走捷徑,進行為期幾天或是幾周的訓練。

欲速則不達。事實上,這些所謂的培訓老師并非科班出身,大多數老師的實際身份同樣也是橫店的群演,訓練方式既簡單又缺乏科學性。

表演課程的初衷是提升孩子的自信、表達力和創造力,并由衷熱愛這種表現方式,而“童漂”培訓,則像是工業流水線,一切以結果為導向,鮮有真情實感。

有家長曬出了自己“踩雷”的經過。在指導孩子的“哭戲”時,機構的培訓方式是通過言語批評、制造矛盾來讓孩子嚎啕大哭,或者干脆播放別的孩子哭的視頻,讓其他孩子模仿,要多荒謬有多荒謬。

更何況,“成人化”和“臉譜化”與純真的孩子之間天然存在違和感。網友們常常調侃“內娛渴活人久矣”,眼看許多童漂的簡歷逐漸填滿,經驗和實力并未有所提升,反而還失去了珍貴的鮮活氣質。

拍戲的辛苦和奔波,又加劇了“童漂”身上與年齡不符的滄桑感。為了讓孩子盡可能多的參與拍攝,家長對于劇組的要求需要高度配合,因為擔心耽誤拍攝進程,大多數孩子只能舍棄學業,在艱苦的條件下超負荷的完成拍攝工作。

“童漂”們冬天在塑料棚頂的休息區里待機,一等就是幾小時;夏天拍冬天的戲,棉服里早已捂出一身汗水;凌晨收工又開工是家常便飯,作息晝夜顛倒。

不但如此,與成年演員相比,兒童演員在工作中還面臨著更多的風險和挑戰,他們缺乏自我保護能力,更容易受到傷害,而且往往沒有得到足夠的薪酬和福利待遇。

11月19日,“6歲女孩在橫店當童漂4個月賺250元”登上熱搜,引發社會熱議。據齊魯晚報報道,6歲的小伊和媽媽吳蘭今年5月從江西來到橫店,契機是因為吳蘭在刷短視頻時遇到了一位“趙老師”,對方推薦她可以帶女兒來橫店拍戲,在咬牙繳納近萬元的培訓費后,吳蘭和女兒有了經紀公司。

吳蘭沒統計過小伊在橫店跑了多少次群演,記得比較清楚的,是“夏穿冬衣”那次拍兩天給了200元;9月份還在上學期間,請假演了半天的群演,收入酬勞50塊錢;來到橫店的前四個月,母女兩僅收獲250元,而兩人一個月的生活成本就要3000元。

入冬之后,氣溫驟降、寒風刺骨,沒有暖氣的冰冷墻壁上,六個被鑿開的洞堵都堵不住,屋內屋外幾乎沒有溫差。盡管條件如此惡劣,吳蘭母女卻打算繼續堅持下去,甚至表示如果能重新選擇的話,她會毫不猶豫送孩子上“會員”。

夢想是美好的,現實是殘酷的。隨著孩子和家長的“戲癮”越來越大,也就越發陷在欲望的漩渦里無法自拔。

03、收割沒有盡頭,“童漂”之路成全了誰?

事實上,從成為“童漂”的那一刻起,就注定是條“不歸路”。

持續收割的套路遠遠沒有盡頭。即便片子如約上線后,視頻網站的廣告位、評論彈幕區,都需要真金白銀的砸錢,以及后續孩子的宣傳包裝費,一筆筆都少不了家長來買單。

前面的路已經走了99步,只差最后的臨門一腳,家長們無論如何都不會輕言放棄,畢竟多一次曝光的機會,就多一分紅的可能,橫店“童漂”背后的產業鏈正是吃透了這一點。

而在參與了多場角色競價的游戲后,家長們明知自己被套路了,卻依舊無法停止循環。一方面,在經紀公司和劇組等多方勢力潛移默化的暗示下,“童漂”之間的內卷越來越嚴重。

只要拋出招募小戲骨的風聲,家長們就會蜂擁而上,當競爭關系逐漸白熱化,矛盾只會越積越多。家長們或為爭面子,或為出口氣,相應的價碼也就出的越來越高,不進則退,退則滿盤皆輸,一切都成了泡影。

另一方面,家長們在整個過程中付出了太多的時間和金錢,自然期望這些沉沒成本能收回更為巨大的預期收益,只能頂著壓力繼續經營著孩子的“童星”人設,就算得到的大多只是一些出鏡幾秒的小角色,也沒有勇氣止損。

“童漂”背后的產業鏈對此則樂見其成,作為制定規則的始作俑者,他們要的就是家長們的“賭徒心理”,從而穩坐釣魚臺。

更加畸形的是,有家長從曾經的受害者變成了隱形的“加害者”。在某社交平臺上,活躍著幾個特別有名的兒童網紅賬號,他們同樣經歷過童星才藝培訓、演藝圈被套路的經歷,靠著“賣慘”,這部分家長切中了流量靶心,搖身一變為網紅。

但在如愿“成名”之后,這部分家長卻換了一副面。,不僅私下接一些表演培訓機構、兒童演藝公司的廣告代言,還幫忙從中“牽線搭橋”以收取提成,靠另一種迂回方式賺得盆滿缽滿。

鐵打的家長,花樣的“童星”,多變的套路……機構們孜孜不倦地做著生意,父母們奮力托舉著他們的“搖錢樹”,可憐懵懂的孩子三觀還未成型,卻要被迫早早經歷成人世界里的喧囂浮華。

這已不能稱之為夢想,而是家長強加的癡妄。只是,在本該無憂無慮的年紀,去拼一個希望渺茫的美好前程,到底值不值得?普通家庭押上一切,去拼一個概率極低的機會,又是否足夠明智?

演戲什么時候都可以演,但童年只有一次,別讓孩子變成被綁架的“犧牲品”。

參考資料:

1.搜狐有范《割韭菜從娃娃抓起,“橫漂”父母一夜爆紅的美夢正在毀掉孩子》

2.正經嬸兒《投資、受騙、吃苦,當4個月“童漂”賺250元:這個夢普通人追得起嗎?》

3.看電視《“童漂”在橫店》