撰文 | 翁雨晴

編輯 | 黃月

今年10月31日,柯林斯詞典宣布“人工智能”(AI)被評為年度詞匯。AI在詞典中的定義為“通過計算機程序對人類的心理功能進行模擬”。據柯林斯統計,在過去的一年里,這個詞的使用量增長了四倍。

以OpenAI推出的ChatGPT為首,這一年來各種生成式人工智能產品層出不窮,至今已經形成一整套蓬勃的生態。畫圖有Leap Motion的Midjourney,譜曲有谷歌的MusicLM,辦公有微軟的Copilot。我們仿佛一夜之間踏入了科幻世界。《鋼鐵俠》電影中那個造鎧甲、管理衛星、保護核彈密碼無所不能,對斯塔克的衣食住行悉心照顧,還時不時說兩句俏皮話的賈維斯,似乎離我們不再遙遠。

但人工智能帶來的不僅是便利。且不去想象將人類清洗殆盡的“天網”系統,當今科技水平的人工智能已經給社會帶來了不小的沖擊。AI以假亂真的藝術作品促使我們思考藝術的外延和內涵,拷問什么是“假”、什么是“真”,什么是智能和創意。不同于第一、第二次工業革命對制造業的影響,這次首當其沖受到影響的是文化產業。由于人工智能的出現模糊了“獨創性”、“藝術表現”、“合理使用”等概念,“知識產權”相關立法亟需修訂和補充。另外,AI工具的普及也造成了白領工作者的普遍擔憂,這一項顛覆性科技必將對已經傾斜的勞資關系產生深遠的影響。

有一個比喻說,人們看新興科技就像看火車從遠處駛來。離得遠的時候,速度似乎很慢,總也到不了眼前。等火車真的到了身邊,剎那間呼嘯而過,我們卻都來不及反應。也許現在就是AI的火車來臨的一刻。無論是作為個人還是共同體,我們都不得不做好準備。正如同濟大學人文學院副教授、哲學系副主任余明鋒在接受界面文化采訪時所言:“人工智能的廣泛應用究竟意味著什么?它對經濟、政治、日常生活,乃至人類的自我理解,對我們的哲學思考和基本的價值信念、社會法則等等會帶來哪些深刻的挑戰?這是未來會發生的事情,也是我們作為思想者如此關注它的更為重要的原因。所以,關于此的公共討論非常有必要。”

01 AI與創作:是復制還是創作?是學習還是搶奪?

關鍵詞:著作權、ChatGPT、Midjourney、科幻、音樂

11月27日,北京互聯網法院針對全國第一例AI生成圖片著作權侵權糾紛作出一審判決,判定原告因設計提示詞、修改參數等活動構成“智力投入”、“個性化表達”,依法享有著作權。這一案例對未來AI在文化產業的應用具有里程碑式的意義。根據界面新聞對業內人士的采訪,“它的意義在于從法律上承認AIGC作品(指人工智能生成內容,Artificial Intelligence Generative Content)的獨創性,具備可要求侵權損害賠償的權利。這是立法者積極跟上科技發展節奏的一個重要表現。”

在判斷某物是否為“作品”時,法律主要考慮幾項要素:是否屬于文學、科學和藝術領域;是否有獨創性;是否具有一定的表現形式;是否屬于智力成果。在此案中,法院認為涉案的AI生成圖片毋庸置疑屬于藝術表現,因為它和我們平常看到的、人類創作的圖像沒有區別,而原告在圖片生成過程中投入的思想則滿足了“智力”和“獨創性”的要素。由于AI目前不具備自由意志,不是法律上的主體,本質上仍然是人利用工具進行創作,所以人享有著作權法的保護。

《“我的畫被偷了?” AI生成圖片著作權侵權第一案判決書出爐》的報道指出,著作權制度的核心目的是鼓勵創作,所以當新技術出現時,應當適當使用著作權法鼓勵更多的人去用最新的工具創作。

隨著以ChatGPT為首的生成式AI進入大眾生活, AI生成的作品正不斷迫使人們重新思考何為藝術。這一巨變類似于攝影技術首次出現使繪畫作為一種“再現”的藝術受到沖擊。界面文化曾就“AI終結藝術”的說法展開探討,并指出新興科技終結的并不是藝術本身,而是特定的藝術敘事。攝影技術普及之后,現代主義藝術找到個人情感表達和平面性作為錨點,擴展了藝術的外延,給后人留下一眾獨出心裁的杰作。當今,AI本身就是一件極度挑釁的藝術品。創作門檻的降低、生成作品的可控性和隨機性的并存,AI背后進行大數據訓練的科技公司,都已突破現代或后現代藝術的邊界,指向一種新的藝術生命體。

AI在全球范圍內對創作者的沖擊不限于視覺領域。今年2月,著名科幻雜志《克拉克世界》暫停征稿,原因是收到AI生成的作品過多,審稿工作無法進行。不過,雜志編輯希拉·威廉姆斯(Sheila Williams)也表示,機器寫的文章一眼就能看出來,AI要替代作家還有很長的路要走。

在音樂方面,今年5月份,AI孫燕姿和人工智能翻唱引發關注。音樂人與聲音空間設計師李星宇在接受界面文化專訪時指出,AI在音樂行業的應用早已非常廣泛。音樂的本質與數學或金融類似,是純粹的心智活動,比起繪畫這類借助物理形態的創作,音樂極易和科技結合產生質變。但當技術被大企業壟斷,歸順于其營利目標,普通創作者的生存空間受到了擠壓。大數據分析催生出了大量不求有功、但求無過的網紅口水歌,播放列表文化更把聽眾培養成被動接受推薦、不知自主探索的“孩子”,今后,不知口味被算法形塑的聽眾還能不能欣賞超出認知的音樂,也不知道底部創作者還有沒有資源創作顛覆認知的新作并將其推向市場。李星宇在采訪中悲觀地表示:“最有可能出現的情況是,平臺將資源分給自家的AI,同時頭部藝人仍然會索要自己那一份,最后就不剩什么給其他創作者了。”

以上案例涉及的都是AI的內容輸出,現階段,AI的訓練仍離不開人類創意的輸入。今年獨領風騷的生成式AI依靠的是大語言模型,大語言模型的訓練需要大量語料。理想語料也并非俯拾即是——數據初創公司Scale AI的拉塞爾·卡普蘭(Russell Kaplan)指出,理想訓練對象是篇幅夠長、文筆良好、事實準確的作品。很多時候,它們來源于文學作品。科技公司對語料的攫取讓作家們打響了一場維權大戰,也讓讀者或觀眾對于“合理使用”、“知識產權”、“創意”等概念進行了更深度的思考。

今年6月,美國作家Paul Tremblay和Mona Awad起訴OpenAI,指控該公司未經授權使用他們的作品來訓練其人工智能模型ChatGPT,并索求賠償金。訴狀指出,OpenAI用于訓練ChatGPT的大部分數據來自受版權保護的作品,極有可能由Library Genesis等盜版網站提供。

我們耳熟能詳的一些作家也已加入這場對決。7月,全美作家協會(The Authors Guild)包括瑪格麗特·阿特伍德、菲利普·普爾曼在內的一萬多名作家簽署了一封公開信,要求Open AI、微軟、Meta Platforms等公司領導者不得在未經許可或未支付報酬的情況下使用自己的作品訓練AI。9月,該協會和喬治·R·R·馬丁等13位作家對OpenAI發起集體訴訟。作家們認為,既然他們的作品被用于訓練盈利的AI產品,他們理應獲得補償。另外,他們也表達了對模仿作品泛濫的擔憂。重點不僅僅是AI侵權,而是這種侵權行為所服務的目的將嚴重損害作家的權益,其情形與前文提到的音樂行業類似。

綜上看來,許多創作者已經在積極應對AI的出現和發展,推動著作權法的完善。但更廣泛的擔憂并非某一作品被侵權,而是“模仿文化”對整個創意產業的影響。《Rethinking creativity: creative industries, AI and everyday creativity》一文指出,AI的出現促使我們重新思考“創意”這一概念。從知識產權的視角出發,創意被視為一種資本、一種可以明碼標價的固定表達,而創意的勞動維度往往被忽略。創意的產生首先要求創造者能滿足溫飽,并付出大量勞動來提高自我修養,這樣才能維持創造力,使靈感能在特定時刻涌現,而這些勞動往往是無償的。

02 AI與人類工作:替代、掠奪或推動變革

關鍵詞:好萊塢罷工、OpenAI外包工人、《后工作時代》、教育行業、模特行業

今年持續了五個月的好萊塢罷工,正是創意產業從業者從勞資關系的維度對AI進行的反擊。界面文化曾報道過,除了流媒體平臺利潤的分成問題, AI也是此次罷工的一個重要議題。編劇工會要求AI只能作為編劇的輔助工具,演員工會也反對由AI生成的角色代替各類演員出演。和此前作家的抗議類似,演員們質疑“制片方是否有權讓AI學習演員的作品”。

在長達五個月的僵持之后,制片方終于在11月作出重大讓步。據《衛報》報道,此次編劇們取得的主要勝利包括:制片廠不得讓AI生成原材料然后要求編劇修改,也不得讓AI修改編劇的作品。麻省理工學院經濟學家Simon Johnson在接受《衛報》采訪時稱,編劇們取得的協議是非常“聰明”的,因為在此安排下編劇仍然可以使用AI作為調研工具。Johnson說:“AI是由編劇而不是制片廠控制的。它不會成為自動化科技,而是對人類工作進行補充。”

然而,好萊塢編劇和演員的成功很大程度上要歸因于好萊塢的全球影響力、以及他們的人氣基礎。并不是所有人在面對大平臺和AI時都有能力奮起反抗。界面文化曾關注AI標記員的困境——OpenAI以時薪1.32美元雇傭肯尼亞外包工對其內容進行審核。《Times》發布的調查報道揭露了這些低薪工人的狀況,他們長期負責標記帶有暴力、色情、言論仇恨的數據,沉浸在有沖擊性的污穢內容中,很多人都出現了PTSD、抑郁、焦慮等心理問題,失眠與噩夢頻頻發生。

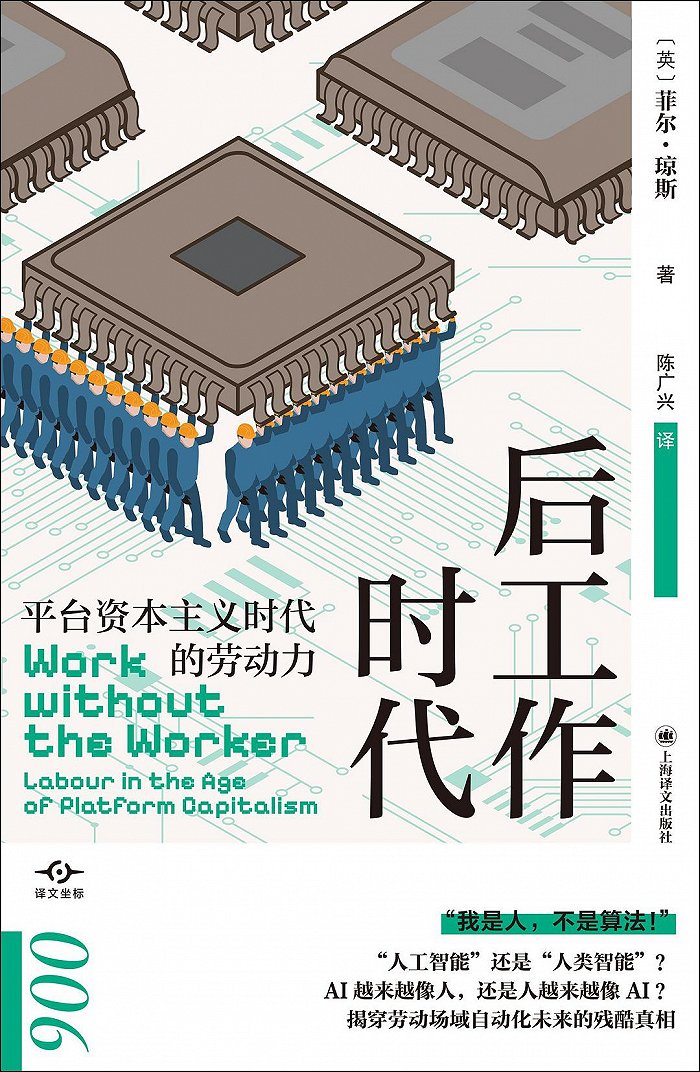

今年上海譯文出版社引進的《后工作時代:平臺資本主義時代的勞動力》一書深刻剖析了平臺資本主義時代的“微工作”制度。它看似創造了自由、彈性、體面、不受地域限制的新工作,為全球南方帶來福音,其實是全球工作危機的進一步扭曲。比如,亞馬遜的微工作網站Mechanical Turk提供大量數據標記工作,但只有發達國家的少數人可以通過銀行轉賬來獲得報酬,來自全球南方國家的工人只能領取禮品卡,用于購買亞馬遜提供的商品和服務。同時,由于計件任務的性質,工人需要花大量時間尋找下一份工作,尋找工作的時間甚至比完成工作的時間還長。這樣的工作不僅沒有權利保障,還有嚴重的倫理問題,工人不知道他們自己輸入的數據最終被用于什么目的。美國軍方曾和谷歌共同開發過一個人工智能程序,數據標記員只知道自己在對無人機視頻進行分類,卻不知程序實則是為了幫軍隊識別戰場上的目標。

[英]菲爾·瓊斯 著 陳廣興 譯

上海譯文出版社 2023-08

隨著人工智能技術的發展,即使是這樣不穩定的工作也正變得難以維持。《訓練人工智能的中國縣城工人》一文提到,人工智能研究者們已經開始嘗試向機器“喂養”未標注的數據與部分標注數據,亦即“半監督學習”,而不依賴于人工標注的自監督學習與數據標注。騰訊、阿里、字節跳動等一眾大廠都在研發自監督學習的算法,甚至有些數據標注公司也已有60%內容來自于機器的自動化標注。數據標注員曾被稱為“人工智能的老師”,每人每天上千次的拉框教會了人工智能理解世界,沒想到“老師”轉眼間要將被“學生”取代。

人工智能正在取代越來越多的工作。《南方周末》的報道展示了AI對于教育行業和模特行業的挑戰:AI教育系統Call Annie一經推出,美國的教育平臺Chegg股價暴跌50%,不用約課、目前免費、24小時陪聊的AI教師也許會在未來淘汰所有語言老師、基礎教育類老師、翻譯、甚至大學助教;AI模特對真人模特的巨大挑戰也正在凸顯,不僅身高、發色可以隨意調節,在其后的商業運作中還可以改寫AI模特的故事,目前AI模特Aitana Lopez已完全能以假亂真,每月承接1萬歐元的廣告。

只要善于適應,人類的未來或許并非一片灰暗。科幻作家慕明在接受界面文化采訪時稱,當機器可以代替很多工作, 我們就要審視還要不要重視這類功夫。當機器很快學習到語言風格,文學作者就會想如何寫出邏輯更強、有更多隱含內容的文本。就像愛德華·阿什福德·李(注:《柏拉圖與技術呆子》《協同進化:人類與機器融合的未來》作者,計算機科學家)提出的那樣,技術和人是協同進化的,人類會隨著人工智能的進化改變自己。慕明有一個天馬行空的想法,未來可以把ChatGPT作為創新的參考線、或計量單位,如果新推出一個小說家,可以去衡量他的創意是ChatGPT的0.8倍還是1.5倍。既然機器可以通過人類來學習,為什么人不能通過機器的反饋來學習呢?

03 AI的風險與監管:如何走向“人機一體”的未來?

關鍵詞:AI競賽、AI幻覺、AI戰爭、AI立法、《人類世的<資本論>》

AI帶來的社會風險不容小覷。即使是馬斯克這樣的科技狂人,也在今年3月領銜簽署公開信,呼吁所有AI實驗室立即暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統至少6個月。不過也有人認為他只是在為自己公司開發AI產品拖延時間。

無論如何,馬斯克的呼吁并未得到響應,AI競賽仍在如火如荼地進行中。界面文化之前的評論文章曾提到許多值得我們警惕的點。比如,美國警察局會使用預測分析軟件,根據其指導更頻繁地對低收入社區巡邏和搜索,對AI的過度依賴加劇了已有的貧窮和不公。另外,ChatGPT常常“一本正經地胡說八道”,給出看似非常有權威性的錯誤答案。人們必須警惕這種“幻覺”,保留自主驗證信息的習慣。

英國哲學家伊麗莎白·米勒也在接受界面文化采訪時提到了人工智能與戰爭機器的關系。她指出,在新近的巴以沖突之中,以色列正在使用被稱為大規模暗殺工廠的“福音”(Habsora)人工智能系統,它在過去幾周里殺死了成千上萬的人。

目前,各國都在緊鑼密鼓地推動AI立法。7月,我國出臺了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。10月,拜登簽署了關于AI的行政令。12月,歐盟委員會三方就《人工智能法案》達成協議,使該法案成為全球首部人工智能領域的全面監管法規,涵蓋版權、數據隱私、公共安全等多方面。

在未來的立法方向上,AI的民主管理和監督至關重要。正如《人類世的<資本論>》作者齋藤幸平在接受界面文化采訪時表示的,我們現在所擁有的所有技術幾乎都被GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)這樣的私人企業出資壟斷了,而普通人并不具備發展此類規模技術的能力,即使某家公司在黑箱內部進行誘導我們也無從得知。所以要制定規則保證它不受公司邏輯的影響,以民主的方式決定如何管理它,并進行更多監督。

[日]齋藤幸平 著 王盈 譯

上海譯文出版社 2023-06

當工具變得過于強大, 每個人都需要思考如何在新的時代與工具進行合理的交互。在澎湃思想市場的《“他者”涌現:生成式人工智能大模型漫談》一文中,中科院自動化研究所博士研究生張宇欣和中科院自動化研究所研究員董未名指出,當程序員們不再使用01編碼和計算機溝通,而使用Python這種更貼近自然語言的編程語言,當人們每天都在學習如何使用提示詞更好地與AI溝通,人類和機器似乎正在以一種人機共同創造的語言為紐帶進行融合。在這個“人機一體”的時代,我們不僅僅要提升技術水平,更要反思自身,深入地了解人類的局限和人工智能的潛力。人工智能終將與我們每個人有關,無論是在創意、工作的層面上,還是在人類認清自我與理解語言的層面上。

參考資料:

Lee, Hye-Kyung. “Rethinking Creativity: Creative Industries, AI and Everyday Creativity.” Media, Culture & Society, vol. 44, no. 3, 2022, pp. 601–12,

https://authorsguild.org/news/ag-and-authors-file-class-action-suit-against-openai/