文|青眼

今年,微生態護膚又火了。

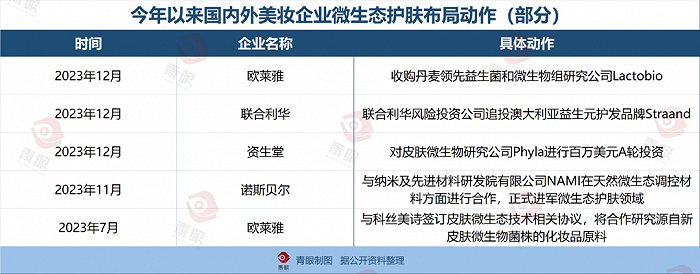

青眼梳理發現,開年以來,歐萊雅、資生堂、聯合利華等國際美妝巨頭紛紛通過收購、投資新品牌等方式,加碼微生態護膚賽道。與此同時,國內微生態護膚市場也愈發熱鬧,諾斯貝爾、福瑞達、上美股份等都在微生態護膚領域有所動作或建樹。

事實上,微生態護膚并非新事物,從發展沿革來看,國際企業主導了微生態護膚萌芽和早期階段,隨后中國品牌迎頭趕上,但現在國際企業再加注似乎也有意將主場優勢拉回。

國際巨頭加碼,微生態護膚迎“軍備競賽”

微生態護膚的出現,建立在皮膚微生態的機理之上,即皮膚上生存著包括真菌、細菌、古細菌等各類微生物,它們大多與人體互利共生、相互影響,維持皮膚微生態的穩定。具體而言,微生態護膚原料主要分為益生元、益生菌、后生元。

回顧微生態護膚的歷史,早在1980年,SK-II率先將Pitera(半乳糖酵母樣菌發酵產物濾液)作為神仙水的核心成分,成為最早的微生態護膚產品之一。隨后,雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻第二代小黑瓶也先后在產品中添加益生菌、益生元等成分。

不過,盡管最早由國際品牌引領微生態護膚潮流,但璦爾博士等不少國內品牌也敏銳地看到了其中的機會,紛紛開始布局,本土微生態護膚品牌的風頭也逐漸蓋過國際品牌。

然而,國際巨頭們并未停下在微生態護膚領域的前進步伐。特別是今年以來,“歐萊雅們”明顯加快了在微生態護膚領域的布局速度。

近期比較具有代表性的事件包括,聯合利華風險投資公司追投澳大利亞首個專注于微生物領域的護發品牌Straand;歐萊雅宣布收購丹麥益生菌和微生物組研究公司Lactobio,開發新性能水平的精準益生菌和后生元產品。

今年7月,歐萊雅集團還與科絲美詩宣布在皮膚微生態領域開展技術合作,雙方決定合作研究源自新皮膚微生物菌株的化妝品原料。

此外,另一美妝巨頭資生堂今年也對皮膚微生物研究公司Phyla進行百萬美元的A輪投資。據悉, Phyla成立于2014年,總部位于加利福尼亞州舊金山,主要開發基于益生菌微生物組的痤瘡治療。

青眼梳理發現,由于皮膚微生態研究范圍十分廣闊,歐萊雅等國際美妝巨頭的側重點包括皮膚、頭皮護理、口服美容等領域。

歐萊雅主要涉及皮膚、頭皮護理領域,例如薇姿通過重新平衡頭皮的細菌生態系統,開發出去屑洗發水。理膚泉則從保護性細菌中開發出一種后生元,為敏感肌皮膚護理提供可能性。

聯合利華則更加側重頭皮護理領域,在護膚、口腔等領域也有所涉獵。今年追投益生元護發品牌無疑體現聯合利華在該領域的雄心。

有業內人士分析表示,“目前,國際美妝巨頭對于微生態護膚的重視有增無減,歐萊雅甚至將其視為顛覆當下化妝品的重要機遇,可見未來仍將加大投入。因此,國內品牌若沉下心來,通過長期專注與積累建立較深的技術壁壘,未來可能會有很大的競爭優勢。”

國貨搶團標,爭唱主角

在國際巨頭們不斷加注的背景下,今年以來,國內微生態護膚市場呈現嶄新的面貌。這其中,多個微生態護膚領域的團標出爐可謂是一大亮點。

今年年初,國內最早主打微生態護膚的璦爾博士牽頭組織多所高校與企業共同起草編制了國內首個皮膚微生態化妝品評測領域的團體標準。3月,由杭州鈦美、廣東丸美等企業參與起草的《皮膚微生態調節型化妝品功效評價》團體標準也正式發布實施。

除了在團標方面有所突破,還有多個國內微生態護膚品牌在今年取得重要進展。

例如,微生態護膚品牌海璞諾HEPROA母公司深圳海創生物科技有限公司宣布完成數千萬元Pre-A輪融資,融資資金將主要用于化妝品原料開發、品牌建設等方面。

此外,除了在品牌端,國內最大化妝品ODM企業諾斯貝爾也于近期高調進軍微生態護膚賽道,宣布與納米及先進材料研發院有限公司NAMI在天然微生態調控材料方面進行合作。

整體來看,自2018年以來,璦爾博士、壹安態、詩膚理等一眾新銳品牌將重心放在了微生態護膚領域。而在今年,伴隨著多個團標出爐,以及諾斯貝爾的高調入局,國貨美妝的微生態護膚布局可謂在今年迎來一波小高潮。

對此,有業內人士表示,“璦爾博士等國貨品牌率先看到了微生態護膚的機會,早早打下研發基礎,如今已邁入10億級品牌陣營。”

不過他也指出,“由于需要符合皮膚微生態的理念,微生態護膚產品研發成本相對較高,也存在個別品牌為了提高單價,更多側重于概念的打造,相關研究并不充分。”

由于存在基礎研究不足、缺乏相應標準、市場教育不充分等現實阻礙,微生態護膚離大火始終還差了“一把火”。據歐睿數據預測,2025年國內微生態護膚市場規模可達105.4億元,市場滲透率1.5%。

青眼也注意到,個別品牌早已悄然“告別”。例如,創立于2020年的新銳國貨微生態護膚品牌NOUSKR諾絲可目前在天貓等平臺已無法搜索到,微博等相關社交平臺動態也停留在了2021年。

另外,同樣創立于2020年,以“益生菌+超級食物”為主打理念的新銳護膚品牌VIMLAB為來的天貓旗艦店也難覓蹤影,相關社交平臺賬號也久未更新。

大熱背后:呼喚“里子”與“面子”

盡管放眼國內外市場,微生態護膚已然成為熱潮,但多位業內人士直言,微生態護膚目前缺乏大量基礎研究進行支撐,仍處于概念大于實質的階段,若要長期發展,既需要科學研究數據的“里子”,也需要持續市場教育與營銷的“面子”。

有業內資深人士曾直言,“微生態護膚現在存在很多基礎問題,尚未解決。例如,一個好的皮膚微生態到底由什么樣的微生物組成,各自占有怎樣的比例,乃至于各種微生物還有株型的區別等等,這些問題都需要大量的基礎研究來支撐”。

除了在基礎研究方面,法規的缺失也是微生態護膚需要直面的問題。青眼注意到,目前《化妝品功效宣稱規范》中列舉的26種功效宣稱中并沒有提及微生態護膚。

對此,前空軍總醫院皮膚病醫院院長、中國醫師協會皮膚科醫師顧問劉瑋曾公開表示,“微生態護膚作為一種機理,與很多功效都有相關性,比如防脫發、祛斑、美白、修復等。不過,雖然微生態護膚的機理是被認可的,但目前還沒有完全明朗,品牌不能急于把這些機理性研究、作用機制的研究放到功效宣稱上。”

青眼在化妝品監管APP搜索發現,名稱帶有“微生態”的產品達135件,涉及面膜、精華、面霜等多個品類。

另外,在市場教育方面,盡管有不少消費者已經認識到皮膚微生態對于痤瘡治療以及頭皮健康的重要性,但整體來看,消費者對于微生態護膚的認識仍有待加強。青眼搜索發現,在小紅書平臺,與“微生態護膚”相關筆記超2萬篇。抖音的“微生態護膚”標簽相關視頻播放量超5000萬。

某資深化妝品工程師表示,“對于品牌而言,如何將微生態護膚講得通俗易懂,打入消費者心智,是一個不小的考驗。”

值得注意的是,由于相關研究的不足,微生態護膚的相關標準也有所缺失。有業內人士曾公開表示,“微生態護膚的標準需要包含很多理論框架和原則,制定標準的難度會比較大,時間周期也會很長。不過,這是從基礎研究到應用轉化的一個過程。”

總體而言,微生態與皮膚健康息息相關,也契合當下與未來皮膚科學美容的大趨勢,但仍需要企業持之以恒地專注與積累,在基礎研究上做深做透,這才是微生態護膚成為護膚主流的最好籌碼。