界面新聞記者 | 張熹瓏

“日照太平洋”號外輪靠泊在茂名港吉達港區,其裝載的丙烷將通過碼頭管廊輸送往東華能源園區;打開包裝袋是米粒狀的白色顆粒,這些新生產的聚丙烯產品,將用于醫療包裝、口罩熔噴布、嬰兒紙尿褲和各種塑料容器。

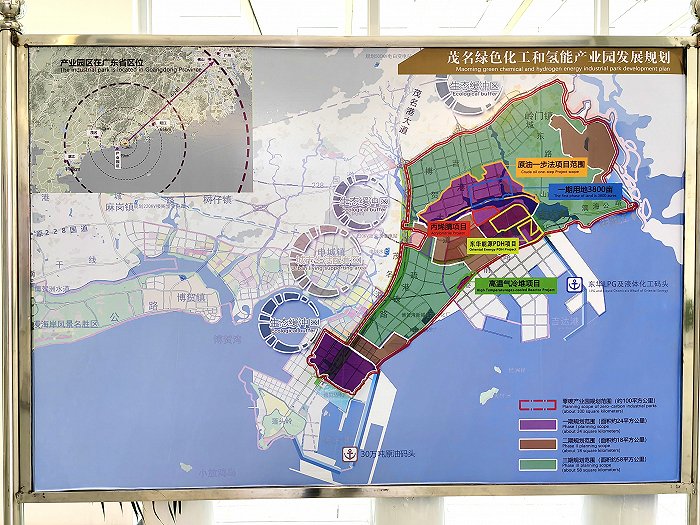

今年1月,東華能源表示把企業總部從長三角遷到廣東茂名,在此打造全球最大的聚丙烯生產基地和世界級綠色化工和氫能產業園。早在2019年9月,采用霍尼韋爾UOP新一代丙烷脫氫技術的東華能源烷烴綜合利用項目落戶茂名(簡稱“東華能源茂名項目”)。

12月13日,東華能源(茂名)有限公司工程部副經理張樂樂接受界面新聞采訪時表示,聚丙烯項目在9月取得試生產備案,正處于產能爬坡狀態,園區里的人才公寓也已建成。他提到,目前茂名基地人員分為三個來源:1/3員工從張家港、寧波調配過來,1/3為社會招聘,1/3是茂名本地人才。

該項目為東華能源茂名項目的一期(Ⅰ)項目,包括1套60萬噸/年丙烷脫氫裝置和1套40萬噸/年聚丙烯裝置及其配套公輔設施。項目一期(Ⅰ)剩余1套20萬噸/年合成氨裝置也基本建設完成。

廣東茂名由于盛產石油以及化工產業豐富而被稱為“南方油城”。石油化工為當地貢獻了大量GDP,但同時也帶來了產業結構單一、城市規劃欠缺等問題。傳統的煉油模式,容易帶來低端產能重復、過剩現象,資源、環境承受力亦不可持續。

近年來,隨著限電潮席卷,以及“雙碳”政策提出,用能結構調整、產業升級乃至經濟轉型成為化工產業的必選題。

2021年,廣東發文遏制“兩高”項目盲目發展,提出重大產業、能源規劃需跟能耗雙控協調。“兩高”即高耗能、高排放,項目年綜合能源消費量在1萬噸標準煤以上,涉及煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、煤化工、焦化等8個行業。

茂名曾在能耗不符要求上栽了跟頭。2021年6月,中石化茂名分公司煉油轉型升級及乙烯提質改造項目因不符合國家產業政策,被予以撤銷,該項目總投資289億元。

依賴“兩高”項目拉動經濟的發展模式已不可持續。茂名正對傳統石化產業節能降碳改造,提出聚焦綠色化工、新材料、新能源三大戰略性主導性產業。東華能源正是其中的鏈主企業之一。

丙烷脫氫,作為能耗最小、碳排放最少、最為清潔的丙烯生產方式,契合了茂名的清潔能源發展路線。張樂樂向界面新聞指,東華能源在茂名主要做的就是丙烷脫氫,將丙烷脫掉2個氫變成丙烯,往下延伸做聚丙烯、丙酮和碳酸相關的產業。

“延伸到下游的目標是做高分子復合材料,尤其是聚丙烯和碳纖維的融合,可以制成航空材料、車輛輕量化材料、新型建材等。”以車輛為例,車輛輕量化材料將大量應用于新能源汽車和智能汽車。張樂樂提及,規劃了5萬噸碳纖維,明年準備動工。

目前,國際上碳纖維技術相對領先的是美國和日本,典型的應用場景為3D打印材料。

而脫出來的氫氣將通過合成氨裝置進行消耗,氨可以用于氮肥、軍工火藥,具有很廣的應用場景。張樂樂表示,以往氫氣大多通過燃燒處理,附加值只能達到3000元/噸,“市場上的附加值在1萬元/噸。”

從初級的原油逐步發展出精細化工、高端材料等,茂名正在提高石化產業的附加值。據介紹,到2035年,東華能源茂名項目將達到約1000萬噸三烯產能,每年為下游產業提供150萬噸丙烯、200萬噸乙烯、30萬噸氫氣等基礎化工原料。

“接下來的重點工作是原油一步法,”張樂樂表示,跟傳統的煉油化工相比,最大的區別是去掉了常減壓裝置,“柴油、汽油作為燃料燃燒是很浪費的,原油一步法裝置就是盡量把原油轉變成化工產品,提高其附加值。”

東華能源也帶動了相關企業加入:跟廣州工控合作成立茂名南海新材料有限公司,展開丙烯腈項目;和中核集團共同發展高溫氣冷堆技術。

和東華能源項目配套的茂名港吉達港區也在建設。長期以來,茂名受限于港口吞吐量不足。茂名港集團工程管理部經理劉怡超向界面新聞分析,之前水東港功能比較雜,吞吐量大約2000萬噸,“但光是中石化在茂名地區,每年煉油能力就達到2500萬噸。”

成品油下海以及原油上岸成為一個瓶頸。此前,茂名有兩種方案:從海南碼頭轉運,或者依靠湛江港運輸。“這都會增加成本。例如湛江港有一些‘區別對待’,要求一定規模才有優惠價格,否則價格提高約1/3。”劉怡超說。

根據規劃,茂名港吉達港區建成后吞吐量可以達到0.4億噸,加上茂名港博賀新港區1.8億噸,達到2.2億噸吞吐量,茂名港將成為粵西第一大港。

值得指出,丙烷脫氫和原油一步法等裝置,會消耗大量的熱能、蒸汽和電能。但通過園區內的高溫氣冷堆,理論上可以實現碳的零排放。

中核能源廣東茂名綠能項目部總經理李韓告訴記者,高溫氣冷堆可以產生高溫高壓蒸汽,給整個園區提供動力源,“無碳概念主要在于能源,能源占排碳的80%。通過核能,高溫氣冷堆直接產生蒸汽,替代了火電和燃氣,可以實現零碳發展。”

12月6日,全球首座高溫氣冷堆核電站商業示范工程在山東正式商運投產,該核電站由中核集團、中國華能、清華大學共同建設,具有完全自主知識產權。