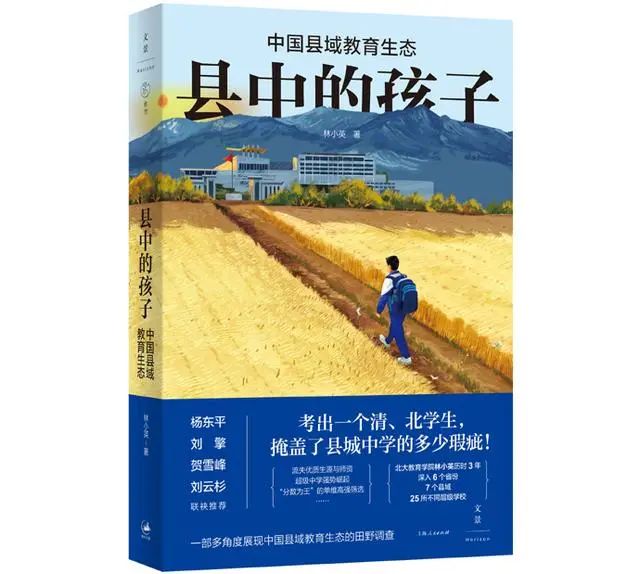

編者按:北京大學教育學院副教授林小英用三年時間,深入六個省份、七個縣域,調研了中國東、中、西部二十五所不同層級的學校,完成了這部呈現并剖析中國縣域教育生態的調查報告——《縣中的孩子:中國縣域教育生態》,隨即產生了廣泛的反響。《讀書》雜志特約林小英與教育學學者程猛進行了一次深度對談,共同探討了中國基礎性教育的未來與希望。

《理解了縣中,就理解了中國教育》

文 | 林小英、程猛(《讀書》2023年12期新刊)

林小英:二〇一二年,我到富士康在深圳的觀瀾和龍華兩個廠區去調研工人的在職培訓和教育發展狀況。當時這兩個廠區幾乎包攬了全球蘋果手機和iPad的組裝生產,工人數量達到十幾萬,平均年齡二十三歲,90%的工人學歷只有高中或者中專,大部分來自中西部經濟欠發達地區的農村,他們都是縣域中學畢業生。我記得特別清楚,那天要從酒店去廠區繼續做訪談,早上在前臺等待給早餐票時,看到了莫言獲得諾貝爾文學獎的新聞。我當時就想,莫言要是來這個廠里體驗一下工人的生活,會寫出什么作品來?

后續一些年的研究所得和分析匯聚成了《縣中的孩子》這本書。三次進入富士康廠區,我和團隊訪談了一百二十多個工人。我們做調研會帶小禮物,一般受訪者都會坦然接受,但這些工人收到小禮物后流露出的巨大驚喜,讓我感覺他們太久沒被關懷和惦記過。今天我們的一線城市最關心的教育話題,似乎與他們無關,城市里中產階級關于育兒的焦慮被無限放大,相比之下,這些縣中的孩子對于教育的需求有時候經常性地被忽略。但正是這些大部分來自縣域學校的學生,為珠三角、長三角的企業提供了優質的勞動力,幫助我們國家成就了“世界工廠”之名。

當談到未來的規劃時,他們很多人的回答是:“我想在這里掙到第一筆錢。”“我想在這個工廠里學習怎么安排人手,然后回老家開一個店。”可見,他們是把自己的未來安放在縣城甚至是農村的。中國兩千多個縣容納了全國50%以上的學生,這些學生的受教育狀況關乎我們社會未來的面貌和發展。他們很多人都是在自己所在的縣里接受了生命中最后一個階段的正式學校教育。這是一個沒被看到的圓圈:大部分“走出大山,走出小縣城”的“聰明學子”,能回去的寥寥無幾;而那些在縣域學校不被看好的人,他們走不出縣城,但很可能以后就是縣里的政府人員、警察、法官、教師、醫生,等等。他們現在如何被學校對待,他們有著怎樣的教育體驗,他們對人生有多少情感和溫度,也會決定以后縣城發展的高度。這正是我研究的出發點,但怎么來研究中國縣域教育,在研究選點、描述規格和分析角度上都比較難。

程猛:對我個人而言,這是一本很有“魅力”的書。最開始看到書名《縣中的孩子》,我會覺得是關于縣域中學的,讀了這本書之后,我覺得主標題中“縣中的孩子”不是“縣域中學階段的孩子”,而是縣域中的孩子或者說縣里的孩子。這本書的著力點是勾勒這些孩子身處的那樣一些復雜的縣域教育生態。在我們這個激烈變革的時代,特別需要這樣紀錄片式的、分鏡頭式的書寫,讓關心縣域教育、實際在做縣域教育的人想要去了解和思考一個具體問題的時候有切實抓手,有局外的視角,有具有現場感的資料。即便關于縣域教育的討論很多時候看起來并不能直接干預現實,但總可以激發參與進來的人對教育的反思,由此促成一種觀念的革新。

我對這項研究很敬佩。盡管縣域教育在近些年已經成為一個政策熱點、學術熱點和社會熱點,但要想整體性描摹縣域教育生態,是一項艱辛的工作。全國兩千多個縣,每個縣都不一樣,一個縣里不同的學校情況也不一樣。縣域教育像一頭巨大的看不見輪廓的大象,想把縣域教育說清楚太難了。你的研究堅持了一種直接和坦誠的態度,坦言研究過程的特殊性,也向讀者敞開研究的弱點和不足,還把自己的求學體驗、接觸縣域校長和老師的經驗誠懇地和讀者分享,甚至包括被請吃飯所帶來的對研究資料“是不是干凈”的擔心,可以說是“沒有把讀者當外人”,有一種將讀者納入其中的對話感。這是好的學術研究共有的品質。

林小英:人類學界有很多以某一個自然組織和社區為研究范圍的經典作品,如以村為單位的《江村經濟》,以鎮為單位的《小鎮喧囂》,以縣為單位來分析的不多,但教育領域必須重視這個層級的分析單位。從縱向的歷史維度來看,縣域教育在新中國歷史上的發展,與農村社會深度嵌套,又與城市變遷密切牽連。在經歷了基礎教育中心下沉、城鄉分割、城鄉一體化之后,我國在世紀之交確定了“以縣為主”的基礎教育管理體制。這為原先的“農村教育”提供了制度性的保障,“縣域”不再被整體上視為“農村”。如果將縣域與國家職能對應的話,除了外交功能沒有以外,其他都有。學校以學生為中介,作為聯結體制內外的末端通道,在縣域治理中的重要性不言而喻。然而,城鄉一體化的進程中,是無法做到完全同步的,在諸多經濟較發達地區的縣域中,城鄉差別在一縣之內就已然分明,這給新時代的縣域教育發展帶來了不同于以往的難題。所以,“縣域教育”近年來作為一個獨立的案例描述和分析單位備受關注。

從研究方法上來說,我本來也想以一個縣為案例來深描,但有些不甘心。我從二十年前開始參與不同的研究課題時就去過甘肅、青海、陜西、四川等省份的一些國家級貧困縣,發現就算相鄰的兩個縣,情況也大相徑庭。所以,在這個研究中,我放棄了實證研究嚴謹的抽樣原則,想盡量多樣化地呈現縣域教育的面貌。其中當然也有一些共性,那就是縣域教育的“基礎性”如何守護,趕超型的精英教育是否不假思索地被當作縣政府辦理教育的目標,一縣之內的經濟發展與教育之間到底是什么關系,等等。縣域幾乎承載了一縣之內的基礎教育的全部,當良好的師資和優質的生源可以像市場資源那樣自由流動時,在“人往高處走”的常識和傳統心態下,走出去的和留下來的人們,便構成了縣域教育治理中無法忽視的“教育分層”,在每一層之內,高度同質,不同層之間,又高度異質。進而,當研究視野觸及研究生教育時,也發現縣中的孩子們在考研中也存在積累下來和延伸開來的相對弱勢。

所幸,做教育研究可能有個獨特性,那就是研究者與研究對象之間的“互惠性”,他們邀請我去做教師、教學、學生發展等方面的培訓,我請他們提供給我訪談和觀察的機會。這就使得我的研究被放置在一個真實的社交氛圍之中,這肯定帶來了實證方法論者看來“不可饒恕”的問題。所以坦白交代研究過程是必然的,也是必須的。

程猛:在閱讀過程中,有兩個詞能夠很好地表達我讀后的感受。第一個詞是“引力”,它能夠串起來縣域高中面臨的諸多困難。

首先是教師的引力。縣域學校塌陷最初的表征——學生“走了”,優秀老師“流失了”,成績塌了。當學生和家庭有了選擇,用腳投票,縣域學校、縣域的老師、縣域學校的管理無法產生以往的向心引力,到處都是離心的力。這個向心引力對于普通的文化水平不高,對學校也缺乏了解的家長而言,其實主要就是中考成績、高考成績。按照這樣一種邏輯,復原縣域教育引力最重要的關鍵是升學率的問題。你在書里講的“P中”從一個被抽空的縣中到后來高考分數和上線率提升的例子,能夠很清楚地看到教師自身的主體性、創造性、歸屬感是多么重要。常規學校能夠考出一個清華、北大的學生,的確是學校整體教學實力的體現。

第二個方面是制度的引力。一般來說,升學率就是成績直接決定的,但在縣域教育復原吸引力的過程中,制度性支持非常重要。比如在我家鄉所在的鄉鎮初中,經歷了好多年的衰敗。但在前些年開始有了重點高中指標到校政策,每年有十個左右的指標到我們那兒的鄉鎮中學,這就留住了一批學生,甚至有學校老師會把自己的孩子留在鄉鎮中學。這對普通的家長來說是一個非常能夠提振信心的信號。再比如我們的國家專項計劃,也會對縣域高中產生積極的牽引力。還有我們的鄉村教師補貼和職稱的優待,主要著力于留得住的問題,而怎么留得好,還有鄉村教師專業發展空間的問題。如何讓縣域教師,尤其是偏遠、貧困鄉鎮的教師在專業發展上有更廣闊的空間,這也是一個很重要的向心引力。

第三個是縣域自身的引力。現在為什么要把縣域教育作為一個問題來談?“縣中塌陷”,塌陷的是高考成績,是生源,是人心,是教書育人的熱情。縣域教育的塌陷背后反映的其實是縣域發展和中心城市發展的巨大差異。縣城也是城,縣城為什么就比鄉鎮要好呢,到底哪里好?為什么村里的老師要在市里買房?為什么每天要開車一兩個小時到城里上班?這都是很常識的問題。只要鄉鎮發展不如縣城,縣城不如市中心,市中心不如省會城市,省會城市不如北上廣,那么縣域教育很難有解。

所以,我們必須考慮縣中的孩子所處的生活世界,這里面有整個中國城鄉經濟社會發展的差異、不同區域發展的不平衡以及社會階層的劇烈分化。單純談理想的教育情懷,一碰到這種不平衡的現實就非常無力。“小鎮做題家”現在有時成為考入大學的農村或小城鎮學生的代名詞,說明改變命運的努力往往與他們所處的教育模式有著密不可分的關聯。如果縣城的發展越來越好,有更多的就業機會,有更寬闊的馬路、便捷的公共設施,有書店、電影院、各種運動場所,生活成本又低,本鄉本土的人自然也更愿意回來。縣域自身社會經濟發展的吸引力對于振興縣域教育是一個根本性的因素。

林小英:我在書里一直強調教育不是經濟,針對的問題是過去二十多年發展教育的思路一直被經濟邏輯所支配,經濟與教育的關系在縣域范疇內還真是很復雜。一九八〇至二〇〇〇年,中國對于教育的發展有一個基本的認定,叫作“窮國辦大教育”,那時需要完成兩件事情——基本普及九年義務教育,基本掃除青壯年文盲。這兩項工作在九十年代末就已經完成了,辦法就是“城市教育政府辦,農村教育農民自己辦”。在八十年代,農民在交公糧和農業稅以外,還要繳納額外的教育費用,這筆錢專門交到村里,用來為村小聘請民辦教師。很多村小就是在這個階段興辦起來的,農民家里有錢就出錢,有力就出力。那個時候有大量的民辦教師和代課教師廣泛地散布在縣域,支撐著中國的基礎教育。盡管質量可能不怎么樣,但至少讓村里的孩子在家門口有學可上。當然,農民也付出了非常沉重的代價,就是稅費負擔過高。農民積極參與辦理學校在中國歷史上有著非常深厚的傳統,對教育改變命運充滿了一種近乎宗教般的情懷和信念,基礎教育在農村的興盛、發展乃至普及,就是靠著這種意志和傳統走到了今天。

二〇〇〇年以后,國家經濟得到長足發展,教育發展的方針就變成了“大國辦強教育”。于是,在九十年代中后期提出要實施“以縣為主”的基礎教育管理體制,這意味著村和鎮不再承擔任何教育行政職能,所有的村小都由縣來管。一方面,確實大大減輕或者是全面免除了農民對教育的負擔,以縣為單位統一來籌措資源,統一來招聘教師,使得農村教育質量有了一個階段性的提升;另一方面,這個過程正好與農村向城鎮化邁進同步,市場競爭的意識逐漸滲透和加強,在教育領域,優質生源和良好師資就變成了可流動的市場資源,加劇了學校之間的競爭。城市學校在競爭鏈條中具有資源和機會優勢,縣域的優質教育資源向城市流動;而在一縣之內,縣城同樣具有相對優勢,于是也加劇了農村的優質教育資源向縣城流動。這些流動并不完全是自然的市場演進過程,地方政府并不是“執中者”角色,而是結合房地產開發、優秀教師引進、高分學生獎勵和中考高分段學生招錄的預定等政策,在三至五年之內就可以打造有顯示度的“新貴”學校和優質學校,無形中強化了普通學校及其普通學生的弱勢地位。很多縣政府主要關注的不是普通學生所受的教育到底怎么樣,而是學生考上“清北”的人數和一本率,這種關注往往與經費投入和財政支持掛鉤。縣域內學校之間的競爭就疊加起來,好的越好,差的越差,這是經濟競爭的邏輯,我就干脆把這個現象借用一個經濟學的名詞來概括,那就是一個縣里的“教育壟斷程度”。更好的生源、更好的師資和更多的財政投入,都被壟斷在一個縣最好的學校里面。在新世紀追求優質教育的道路上,新的縣域教育生態得以形成,變成了一個亟待解決的問題。

程猛:你在書里提到:“基礎教育不應該是這樣一種適者生存的模式。經濟越落后的地方,教育越應該給人以希望。”縣域教育有多重期盼。這里面的希望到底是什么?在我看來,這個希望是一種有彈性的學習和生活的可能性。因此,“彈性”其實是我讀完這本書以后腦中不停閃現的另一個詞。這里彈性可以闡釋成三個層面。

第一個意思是學習自身的彈性,有張有弛。我很認同你在序言中提到的教育常識:勞逸結合,不過分壓榨學生,“大考大玩,小考小玩,不考不玩”。我自己在縣城讀書的感覺也與此類似。一方面,確實有比較大的學習壓力。同時,老師用心的教學和學校比較寬松的管理能夠給我一些空間去探索,哪怕是犯一些錯,浪費一些時間。雖然生活很苦,但學習挺有勁頭,甚至快高考了,班里同學還去踢球。大部分時間隱約相信自己還有希望,“浪子回頭”都是有可能的。整個人的狀態都比較好,能夠安心、沉住氣去學習。

第二個想講的是標準的彈性,就是警惕過度標準化。在復原引力的過程中,我們可能會特別期待把成績的提升作為衡量老師和學生的標準。事實上,我們的學校常常是標準化的,標準化地對待老師,標準化地對待學生。但是過度標準化其實會給老師和學生帶來很多困擾。不少學生跟不上這樣一種標準化節奏的學習,很快就被邊緣化、被排斥,在學校里感覺到沒有價值。他們的眼淚無處安放,痛苦沒辦法排解,要去哪里找到自信呢?我調研過的一個重點高中,鄉鎮初中出來的女孩就是這樣。因為指標到校政策,她能夠進入到市里面的高中,但她很難適應,尤其是數學和英語,畢竟成績要比城里的學生差一百來分。她自己不愿意,也不好意思求助老師,且沒有人主動關照她的學習需要。在這樣一個市級重點高中、超級中學,一個年級四十幾個班,一個班六七十個學生,誰能顧得上誰呢?我們當然可以理解老師們的繁忙和辛苦。可是真的一定就顧不上嗎?主要是因為根本就沒有進入學校管理層的視野。老師的愛心和共情對這群孩子的成長真的非常關鍵。

學校管理也非常容易標準化,因為標準化和管理效率是相通的,試圖掌控一切的做法很容易忽視教育本身的不確定性所具有的價值。在學校里樹立一把尺子,讓所有人同時去爬。有的人很輕松,在有的人那里,這把尺子就是一座大山,能把人壓垮。我們的縣域教育需要一個去標準化、去單一化的過程,老師認真去教,但不是一個尺子量所有學生。像你在書中所說的:“有加速的力量,就會有減速的力量,更快并不一定更強,呼喚‘緩慢的世界’,孩子找到自我、自己的速度和內心的秩序。”呼喚“慢”所具有的教育意義,這似乎是當下各種學段、各個領域都需要去反思的一個中心議題。

第三個意思就是情感的彈性。你在開頭談到教育常識時提到的第三點是:“學校應該賦予孩子一生中最重要的情感資源。”學習是一種獲得歸屬感的過程,學習需要建立和學科、和老師、和一個學習共同體的關聯。我想縣域教育應該避免“學生化兒童”“雞血式教師”“企業型學校”,回歸對人的情緒和情感本身的關照。普通家庭出身的中國孩子,大多是縣域出來的孩子,一直渴望向上發展、渴望出人頭地而鍛造出了一種性情。這隱含著一種塑造和規訓的情感慣性,自律、勤奮,有韌性而無彈性,追求未來而遺忘當下自己真實的感受。最終這樣一種性情會將這些“優勝者”導向什么呢?當他們成為一個要養育孩子的大人時,他們會如何回憶起自己曾經的教育生活?當他們在成年后遇到學習之外的狂風暴雨時,有什么樣的溫情畫面和言語能夠為他們撐起一把傘?

林小英:我在東、中、西部調研了一些縣域之后發現,也還是有撐傘的人的。面對資源分配不均衡的縣域教育生態,總有一些土生土長的校長和教師扎根本地,在鄉鎮村學校從事著樸素而不失理想的教育,每天做著很多細致而瑣碎的工作,有些被看見,更多的看不見。在量化通約機制下,很多個性化的教師、暫時成績不那么好的學生,被當作了例外,可能過早出局。我在書的“尾聲”這一章專門闡述了這個問題,算是作為縣域教育問題的解決之道。基礎教育階段的學生都是未成年人,每一個人都應該得到公權力機關的同等照護,那么教育經費的分配就應該“撒胡椒面”,均勻分配。但這樣又會顯得政府沒什么重大業績。因此,在教育經費撥付上,“特色學校”“培優項目”“拔尖創新”等項目就以好聽的政策目標開道,繞開了分配正義的標準。這需要重新定義何為教育業績,即何為“教育質量的標準”。如果政府的資源分配本身就不公平,又如何用同一個標準衡量所有的學校和學生?對縣級政府的教育評價,分配正義頭等重要——特別是現在絕大部分縣域都以考上北大、清華的學生人數作為教育質量標準時,更需要扭轉這種極端思維所引導的政策投入的不公平狀況。一旦我們想到有那么多人讀了縣中以后此生再也不會進入學校,而是遁入茫茫的人海中謀生,那么,我們對“何為好的教育”“何為好的學校”“何為好的老師”就要有另外一種評價體系。

林小英 著

上海人民出版社 2023年

程猛:確實如此,我們需要深刻反思目前的教育評價體系乃至社會評價體系。而且,縣域教育之所以成為問題,需要真正反思縣域對于現代中國社會究竟意味著什么?縣域教育為何如此沉重地承擔了“教育改變命運”的重量?更可以追問的是:“為什么我們那么需要改變命運?”當一個社會呈現什么樣的狀態,才沒那么必要改變命運?當我們擁有何種對未來的預期,縣域的孩子可以不那么專注于“做題”,每個人的生活可以不那么“卷”?除了改變命運,縣域教育能夠承載的意義還有什么?在拷問“縣中的孩子”命運的過程中,我們一次又一次地認識到整個社會的公平正義像氧氣一樣不可或缺。沒有經濟社會發展的公平正義,沒有資源分配的均衡,為了更好地生存,我們每個人可以多么快地下墜,政策制定者和“專家”可以多么自私和冷漠,我們的教育生態又可以多么扭曲、狹隘、異化。普通家庭的父母和孩子只能以血肉之軀來應對高強度的教育競爭,苦學苦練,不惜榨干現在,追求不確定的未來。

對這些問題的追問并不能夠得到簡單的答案。縣域教育的變革需要頂層設計,需要政府勇于擔當,需要教育管理者和老師們的不懈探索和努力,更需要每一個人對“縣域教育何以成為問題”背后諸多結構性問題的反思。縣域教育需要“找回在教育事業中的主體性位置”,我們每一個局內和局外人也都不可能置身事外。說到底,縣域教育不是一個客體、一個被拯救的對象。其中有太多人在主動探索,進行著復雜而多樣的教育實踐,或平實或熱切地承擔著國家、民族、家庭和個人多元而真切的希望。

來源:讀書雜志