文|毒眸

在內地觀眾快要淡忘TVB的時候,《新聞女王》突然登場。該劇在豆瓣開出7.9分,目前已漲至8.2。

劇中最先出圈的臺詞,是“人咬狗的世界不適合你,找個男人嫁了吧。”當馬國明飾演的上司“梁景仁”對業務能力堪憂的職場新人毫不留情地說出這句話,觀眾知道,熟悉的味道又回來了。

作為TVB的老本行,拋開部分戲劇濃度過高的情節和全年無休的職場斗爭,《新聞女王》對職業的刻畫和對行業全景的勾勒,仍然是職場劇的正面范例。

在國產電影和國產劇中,媒體一直是經常出現的行業。但無論是以媒體環境,還是以“記者”“編輯”等職業作為角色身份,如今的媒體行業在影視作品中,早已經分化成了完全不同的幾個方向:有唯流量論的,有隨波逐流的,當然,也有堅守新聞理想的。

媒體行業的環境隨著時代發生著巨變,《不止不休》里的調查記者顯然需要以“二十年前”作為時代背景,而《熱搜》已經在以自媒體為視角深度參與社會事件了——當然,現實的變化還是快過影視創作,現在的頭部自媒體不再追求公眾號文章閱讀量10萬加,更在意的是短視頻百萬贊。

行業在變化,呈現在熒幕中的形象自然也在變化,那么,當攝像機對準新聞行業,到底什么才是“真相”?

參與

《新聞女王》更新到目前,劇中中國香港最大的新聞電視臺SNK就已經參與報道了公交車側翻案、慈善基金會選舉及財務造假案、綁架案、大廈起火案等好幾起社會事件,聯動了政界、消防、警務等多個領域。

新聞從業者的視角,代表的是公眾視角,能夠以第三方的身份加入到各種社會事件中。這不僅是新聞行業本身的價值,落到劇作層面同樣有意義:這是一個能容納和講述各種故事的切口。

該劇的總監制鐘澍佳在《新聞晨報》的采訪中提到,“新聞行業的有趣之處,就是隨時隨地可以發生一些意想不到的事,然后逐漸演變成了一個很重要的事件。”

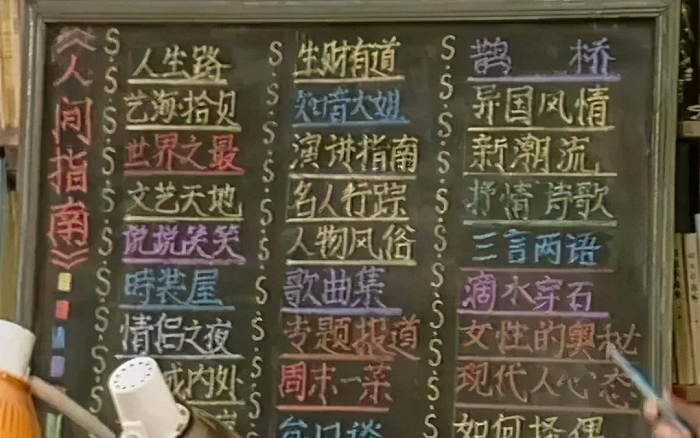

這也是新聞行業職場劇的厚度所在。1992年播出的情景喜劇《編輯部的故事》,講述了一家快要倒閉的雜志社如何“起死回生”。劇中,每個故事都取材于20世紀80年代社會生活中的熱點話題,如保姆進城潮、電話入戶、瓊瑤熱等等,體現了媒體行業在當時對社會事件極高的參與度。

這也是為什么,如今的很多影視作品即便不以媒體行業為背景,仍然會安排一個“記者”角色,作為“萬金油”式的存在,用來推動事件的發展。今年年初的兩部熱播劇《三體》和《狂飆》里,都出現了記者的身影。

除了作為“工具人”的記者,作為“主角”的記者在呈現上更為復雜。這里不得不提的,是記者這個群體的特殊性。作為“體制外”最具使命感和正義感的職業,他們代表著對真相的尋找,和對強權的反抗。

職業賦予了人物強標簽,因此不需要更多筆墨贅述,就能立住一個角色。職業追求和個人價值觀的選擇,新聞真相和情感因素的沖突,這些在記者身上慣常出現的幾種矛盾,都是戲劇張力的養分。

韓劇很早就參透了記者這個職業對主角的加成。在《匹諾曹》里,女主飾演的記者患有“匹諾曹癥候群”,一說謊話就會打嗝,所以必須說真話,因此“毫無謊言地報道新聞的記者”成為了她能做的最佳工作。《當你沉睡時》《Healer》的女主角職業也都是記者。

但也因為職業的特殊性,就算在某些類型的劇集中,記者只作為人物設定而存在,也不能忽視其需要遵守的工作規范。近期的一個反例,就是《以愛為營》里每天只醉心于容貌、借工作和霸道總裁談戀愛的財經記者“鄭書意”。

當然,這幾乎已經是國產劇的通病,特別是在偶像劇的框架下,即便是再特殊的職業設定,最終也指向對感情線的服務。而對于新聞從業者而言,以這樣的樣貌“參與”到影視作品中,并不是一件值得高興的事。

變化

理解影視作品對新聞行業的呈現,離不開不同時代和社會環境下的媒體差異。

在《新聞女王》里,SNK是“萬能”的,他們既能發現人行天橋的建造漏洞,也能調查清楚慈善基金會背后的權力紛爭,甚至參與改變選舉結果,還在警界、政界、商界都有眼線和人脈。

這些都更接近我們對于傳統媒體的“浪漫想象”。1994年4月1日,《焦點訪談》在央視一套正式播出,這是一檔由央視新聞評論部推出的深度新聞報道欄目,通過調查、追蹤和隱性采訪報道揭露社會上的各種問題。

《焦點訪談》秉持著節目開場白的原則:“時事追蹤報道,新聞背景分析,社會熱點透視,大眾話題評說”,報道了諸如郊區占用耕地修建墳墓、違法鏟苗種煙、礦難瞞報真相等備受關注的社會事件,一度創造了35%的收視奇跡,還創造了“焦點訪談現象”:當時有報道戲稱,中央電視臺門前有兩個隊伍最長,一個是地方官員的說情隊伍,一個是找中央電視臺反映問題的老百姓隊伍。

如今我們對于新聞行業或者記者的印象與期待,大多都是“焦點訪談式”的調查記者,比如電影《不止不休》里白客飾演的調查記者“韓東”,他生在紙媒的黃金年代,先是深入煤礦調查礦難真相,后又在調查乙肝代檢的事件時深入到乙肝攜帶者群體中。在反腐題材劇集《突圍》中,也刻畫了一位為了獲取國企貪腐線索被舉報入獄的記者“秦小沖”。

互聯網時代掀起的巨變,自然也波及到媒體行業。其中最重要的節點是2014年。那一年,傳統廣告市場規模首次出現負增長,《東方早報》《北京晨報》《京華時報》《法制晚報》等報紙相繼停刊。部分意識到潮水轉向的媒體,鼓勵旗下的記者建立公眾號,不少后來的頭部自媒體,都曾是傳統媒體的知名記者。

這其中有兩處影響到了如今影視作品的呈現。其一是傳統媒體的沒落,成為內容創作的重要時代背景。《熟年》里,郝蕾飾演的“張春梅”是雜志社的副主編,與她競爭主編職位并最終成功的“呂帆”,代表的則是新時代的選擇:主張運營電子刊,強調雜志內容的流量和廣告收益。在離職時,“張春梅”自嘲自己是“被時代淘汰了的編輯”。

現在的觀眾對于國產劇的時代背景要求極為嚴格,因此在創作時不能忽視媒體環境的現實變化。在《以愛為營》里,“鄭書意”一筆獎金有10萬多人民幣,評論一針見血地說:“紙媒沒落沒有通知你們嗎?”

另一個變化則是自媒體的入場。隨著時代的發展,自媒體逐漸參與了到社會公共熱點事件的討論與傳播中。

而比起大家都熟悉的傳統媒體,自媒體早已經演變成了五花八門的模樣,甚至有很多人將自媒體與營銷號混為一談:雖然在追逐熱點的速度上,二者的確不分伯仲,但即便不是持證媒體,仍然有部分自媒體如今依然按照新聞規范工作。

不過,這些變化對于刻畫媒體行業的影視作品而言,都是不小的挑戰。過去記者是自帶濾鏡和光環的職業,正義感是天然的,使命感和新聞理想也不需要贅述。但放在如今的環境下,獲取新聞的渠道變多了,媒體也處在“祛魅”的過程中,觀眾很難理解所謂的“職業理想”,就需要更扎實的內容作支撐。

這也是為什么如今的職場劇“三板斧”還是醫生、警察和律師,而曾經有過《編輯部的故事》這樣經典作品的新聞行業,已經不在職場劇的射程范圍內。

去年播出的職場劇《盛裝》,講的是時尚媒體的故事,主角的從業理想是“抵達美,捍衛美”,劇作基礎還算扎實,但從5.7的豆瓣評分來看,好像大部分人都難以共情時尚媒體的理想主義,哪怕后者的確經歷了紙媒沒落的轉型陣痛期。

“真相”

近幾年,國產劇慣用的橋段,是安排一大堆舉著話筒的記者將主角團團圍住,用尖銳的問題代替觀眾發問:問《歡樂頌》里的“安迪”如何回應員工因加班導致昏迷,問《開端》里的“鍋姨”會不會讓學生遵守交通規則。

呈現新聞記者們的關注和提問,似乎是創作者們能想到的,唯一能體現某個社會事件引發公共討論的方式。

基于此,這些記者呈現的形象大多是負面的,甚至是有些失真的。一方面,大部分創作者不會為“工具人”安排職場調研,試圖弄清楚真實的記者在處理突發事件時的正常工作流程,另一方面,這種形象的呈現,也與社會對這一職業的刻板印象形成了互文。

如果說對記者的負面呈現,尚在尊重新聞操守的范圍內,那么自媒體如今則背負更多“罪名”。在《保你平安》里,宋茜飾演的“韓露”被造“黃謠”,一系列輿論只發生在貼吧、短視頻和自媒體中。

傳統媒體和自媒體,逐漸在熒幕上呈現涇渭分明的形態:前者還停留在“黃金年代”,而后者已經被統一打上了負面標簽。當大鵬飾演的主角偽裝成記者到福利院里詢問事項時,福利院的阿姨問:“你剛剛說你是哪個媒體的記者?”主角愣了一下,回了一句:“自媒體。”阿姨有些遲疑地問:“自媒體,也是媒體哈?”

《平凡之路》的男主角郭麒麟飾演的“潘巖”,也被自媒體造了謠,本來是在地鐵上見義勇為,但卻被偷拍者的母親誣陷為“打人”,在網上一眾自媒體的推波助瀾之下,遭遇了網絡暴力。

所以,如今新聞從業者的真實樣貌,到底是揭露新聞事實的正義者,煽動情緒的傳聲筒,還是攪動輿論、只追流量的“反派角色”?

當我們站在如今的媒體環境中,討論這個行業在熒幕上的呈現時,或許應該站在中間地帶去思考。

“紙媒的黃金時代”的確已經過去。2017年,復旦大學新聞學院教授張志安發布的《新媒體環境下調查記者行業生態變化報告》顯示,國內調查記者從業人數減少幅度比2011年高達57.5%,只有175名。六年過去后,這個數字只會更少。

但另一方面,新聞行業的現狀,也離不開社會思潮、互聯網生態等更大的外部環境的變遷。搶占用戶注意力的產品越來越多,公眾獲取信息的渠道也更多樣,每個人都能成為新聞現場的參與者和傳播者,真假消息混雜,當一個社會熱點出現時,大家的第一反應變成“讓子彈再飛一會兒”。

不得不提的一個現實變量是商業化的因素。這是在承擔社會責任以外的、新聞行業的另一種真實:追逐真相當然是重要的,但一切工作都不能在真空下進行。

《新聞女王》里的SNK已經是中國香港最大的電視臺,但仍然有收視率和收入上的壓力,每個涉及到投資方的報道都得慎之又慎,在新聞真相與商業化之間不斷尋找那個微妙的平衡。

不是只有傳統媒體有這樣的掙扎。今日上映的電影《熱搜》里,周冬雨飾演的“陳妙”是自媒體創始人,為了流量和投資報道失實新聞,導致受害者被網暴后自殺,在得知事件真相后,“陳妙”選擇放棄公眾號的商業收益,辭職出走,曝光案件真相。

而不避諱呈現新聞行業中那些“不夠理想主義”的側面,也是一種進步。

在臺劇《我們與惡的距離》里,實習生“李大芝”懷抱一腔熱血踏入電視臺的大門,說自己做新聞編輯是為了“讓大家看到世界的全貌”,而賈靜雯飾演的新聞部總編“宋喬安”坐在辦公椅上,看著她問:“敢不敢踏進現實世界?”

對于影視作品而言,選擇呈現新聞理想,或是選擇呈現行業亂象,都是一種真實,但都并非現實世界。

《不止不休》的導演王晶在知乎回答“如何評價電影《不止不休》”時說,“每一代年輕人都有這一代年輕人的理想主義,我被這份20世紀初的,那個所謂野心時代的青年群體性的理想主義感召,我希望它不被忘記,希望它不被曲解,希望它可以跨越年代。”