文|連線出行 周雄飛

“不造車”的華為,再一次讓整個新能源汽車圈為之震蕩。

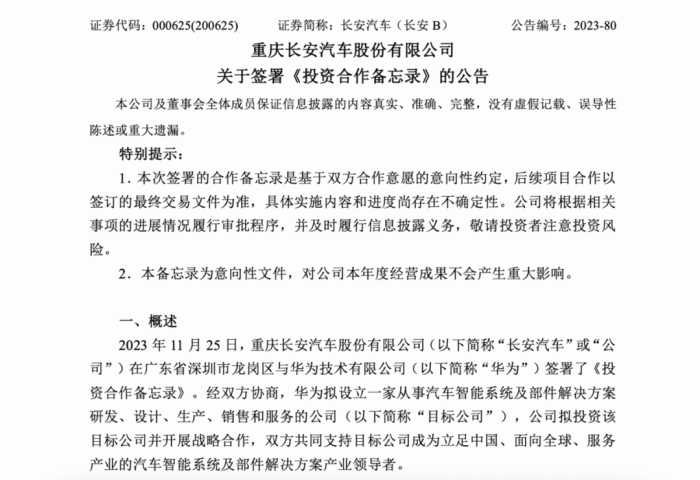

近日,長安汽車發布公告宣布,其與華為已達成意向性約定,雙方將成立一家新的合資公司。按照協議,華為車BU旗下的智能駕駛、智能座艙、智能車云等解決方案業務,包括資源和員工,都將會被注入到這家新公司中。

在股權劃分約定中,長安汽車擬對合資公司投資比例不超過40%,華為會把股權投資機會,開放給其他戰略合作車企以及有戰略價值的車企等投資者。

這就意味著,華為會把旗下的車BU部分業務進行分拆,并把相關資產注入新合資公司,進而打消車企“靈魂論”質疑,吸引更多車企成為合作伙伴。而長安汽車,則可以成為新公司的首個股東,在之后享受來自華為智能化技術的支持,只不過它并不是唯一一個股東。

圖源長安汽車官微

這一消息,很快成為了行業內外關注的焦點話題,而最早做出反應的,則是華為智選車的第一個合作伙伴賽力斯。

就在長安汽車發布上述公告的當晚,賽力斯官方發布公告稱,已收到關于共同投資合資公司和智能化平臺的邀請,正在對此進行論證。此外,賽力斯還強調長安與華為的這次合作,并不影響其與華為的戰略合作。

賽力斯的這些動作,或許就是在給所有的AITO用戶、以及投資者喂了一顆“定心丸”。不過目前賽力斯官方并未說明是否會入股這家新公司、華為方面也未對賽力斯的表態做任何回應。

在業內看來,賽力斯對于這家新合資公司,確實有入股的必要,這將會影響它明年的整體業績。

從銷量來看,賽力斯與華為車BU合作造車后,前者有了明顯的增長趨勢,尤其是當問界新款M7于今年9月開啟交付后,根據公開數據,該車型次月銷量實現破萬,大定訂單已突破8萬輛。

銷量飛速增長的同時,并沒有很好支撐起賽力斯的財務表現和品牌力。根據公開數據顯示,今年第三季度賽力斯營收環比下滑,凈虧損也錄得環比小幅擴大;品牌力方面,也距離“蔚小理”有一定的差距。

對此局面,賽力斯也在積極改善和做出調整,比如在今年3月底,其發布了旗下的全新新能源品牌——藍電汽車,試圖通過這一新品牌來打造自身的產品力和品牌力,只不過由于藍電品牌成立較晚,還未能看出明顯的效果。

正因如此,在業內看來未來一段時間內,賽力斯要圖自身的發展,還需要入股新公司,繼續依賴華為技術的加持。

01 華為、長安組建新公司,賽力斯深夜發文表態

華為與長安汽車能在造車領域加深合作,并不令人意外。

早在2021年,長安汽車就與華為、寧德時代三方一起向阿維塔這個新能源汽車品牌進行注資,總額達24.2億元人民幣。而阿維塔這一品牌,也成為了這三方沖擊高端新能源汽車市場的“利器”。

在該品牌的首款產品阿維塔11上,就搭載了來自華為的全套智能汽車解決方案,包括智能駕駛和智能座艙等智能化能力。具體看,該車型上搭載了基于Harmony OS 4開發的鴻蒙座艙,以及華為高階智能駕駛系統HUAWEI ADS 2.0。

產品之外,華為與長安在體系化方面的合作也在進行著。今年8月17日,長安就宣布已與華為簽署了全面持續深化戰略合作框架協議,將在數字化轉型(人才訓戰、咨詢服務、研發數字化等)、算力中心、云業務、工業軟件、軟件工具鏈、海外業務、光儲充領域等方面合作,共同完善合作推進機制。

在業內看來,基于這些合作上的鋪墊,長安汽車與華為在合作上更進一步,也是情理之中。

按照雙方近日發布的協議來看,華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司,長安汽車擬投資該新公司并開展汽車領域的戰略合作。

華為與長安建立合資企業公告,截圖自公告

具體合作落地上,華為會向新合資公司提供汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數字平臺、智能車云、AR-HUD與智能車燈等領域的相關技術、資產和人員,會掌控新公司的主導權。

作為合作另一方的長安汽車,則需要出資獲取新合資公司的股權,比例不超過40%。作為交換,長安汽車應該能優先獲得新合資公司的技術和資源支持,來支撐自身產品的打造。

另據公告顯示,新合資公司將對現有戰略合作伙伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權,以至成為股權多元化的公司。這也意味著,長安汽車不會是該新合資公司的唯一一家入股車企。

根據澎湃新聞援引知情人報道,參與華為智選車(先已更名為“鴻蒙智行”)合作模式的車企們都已收到了新合資公司的邀請。這也印證了業內此前對于“新合資公司應該會邀請賽力斯、奇瑞和北汽等車企入股,以便建立造車聯盟”的猜測。

只不過,這其中賽力斯顯得更加急迫一些。

就在長安汽車發布“與華為建立新合資公司”公告的當晚,賽力斯官方公眾號更新了一篇名為“情況說明”的推文。推文總共五段內容,第一段首先對華為建立新公司表示祝賀,并認為華為在推動中國汽車產業電動化智能化方面,又邁出了里程碑的一步。

緊接著,賽力斯闡述了與華為車BU這些年的深度合作和友好伙伴關系,并且表示“車BU本次戰略調整,不會影響其與華為車BU的長期戰略伙伴關系,也不會影響AITO品牌供貨關系、以及用戶產品服務。”

賽力斯還強調道,目前其已收到關于共同投資目標公司,共同參與打造電動化、智能化開放平臺的邀請,公司正積極論證參與投資與合作的相關事宜。

賽力斯公告,截圖自賽力斯集團公眾號

雖然賽力斯這篇推文只有短短不到500字,但在業內看來其中的信息量則是巨大的。首先長安汽車和華為車BU建立新公司這件事,對于包括賽力斯在內的其他合作伙伴可能都是不知情的。

更為重要的是,從賽力斯當晚深夜緊急發布聲明、到推文中大篇幅都在強調自身與華為車BU的深度伙伴關系,再加上截至發稿前,除了長安汽車之外,只有賽力斯官宣了收到新合資公司的投資邀請,其他與華為合作過的車企均未表態。

從以上這些動作,可以推斷出一個事實——當看到長安汽車與華為車BU有了更深度的合作后,作為率先與華為達成智選車合作的賽力斯著急了。這一激烈反應的背后,也顯露了賽力斯目前正處于充滿不確定性的處境中。

02 華為車聯盟,賽力斯不得不跟

自2021年AITO品牌誕生,賽力斯可謂駛入了發展快車道。

問界M5,作為該品牌旗下的首款產品,被余承東一度譽為“媲美百萬級豪車的產品”后,該車型的銷量自上市后,確實有著較好的表現。根據公開數據,2022年全年該車型實現了5.6萬輛的銷量。

就在問界M5貢獻銷量的同時,賽力斯和華為又在去年7月共同發布了AITO品牌旗下的第二款車型——問界M7。與聚焦中高端市場的問界M5相比,該車型則注重高端市場,其售價也被定為31.98-37.98萬元,車型定位為中大型SUV。

圖源AITO汽車官微

與問界M5相似的是,余承東在發布問界M7時更加高調,不僅用了“世界最強,沒有之一”等宣傳語,還把問界M7與BBA、邁巴赫,以及特斯拉Model Y和理想L9進行對標。

這樣的“帶貨”,被證明是有效的。問界M7上市當月銷量同樣接近3000輛,此后的月度銷量基本維持在4000-5000輛左右,去年銷量達到了2.1萬輛左右。再到今年上半年,AITO品牌實現銷量為2.6萬輛。

隨著今年9月新款問界M7的上市,賽力斯繼續享受著銷量增長的利好趨勢。

當月該車型一經上市后,據AITO品牌官方宣布,24小時訂單就突破了1.5萬單,上市45天累計大定訂單就突破了7萬輛。會有這樣的熱度,自然與余承東“遙遙領先”的宣傳分不開,此外問界新M7也搭載了華為最新ADS 2.0高階智能駕駛系統和鴻蒙智慧座艙3.0,產品力有所保證。

充足訂單量的支持下,銷量表現也很可觀。按照公開數據顯示,問界新M7上月實現銷量為10547輛,這就是說這款產品上市交付的首月,就實現了破萬的目標,這一現象在整個新能源汽車行業中也是少見的。

但需要注意的是,賽力斯雖然憑借著AITO品牌獲得了可觀的銷量成績,但從財務數據層面看,表現卻不樂觀。

本月初,賽力斯發布了今年第三季度的財務數據,根據財報顯示,當季賽力斯實現營收為56.48億元,同比下滑了47.25%,環比也下滑了4.95%;凈虧損方面,賽力斯當季錄得9.5億元,環比也擴大了32.13%。

2023年Q3賽力斯部分業績數據,截圖自財報

這就是說,在今年第三季度賽力斯處于較為不利的局面中,對此賽力斯官方給出的解釋是,由于當季正處于問界新款M7和老款車型交替的階段,有大量訂單正在被等待轉化為銷量,因此一定程度上影響了業績的表現。

但更為深層的原因,賽力斯或許并沒有提及。按照公開資料顯示,在智選車模式中華為與合作車企(賽力斯)的分成比例為1:9,在華為拿走的10%中,包括2%的技術授權費用和8%的渠道經銷費用。

簡單計算下,就等于說賽力斯每賣出一輛問界M5,就需要向華為支付約2.6萬元;如果是售價更高的問界M7,華為能拿到的分成則會提升至3.5萬元左右。這也意味著,賽力斯賣車的過程中,不僅要承擔自身的成本,同時還要向華為支付費用,因此有一定的壓力。

為了改變這一局面,賽力斯也在試圖通過“自力更生”來實現。

今年3月,賽力斯發布了名為“藍電”的新品牌,成為繼AITO之后賽力斯旗下的第二個新能源汽車品牌,只不過與前者不同,藍電屬于賽力斯完全掌控的子品牌。

品牌發布的同時,旗下首款產品藍電E5也正式對外亮相。從產品來看,該車型外觀和內飾設計中規中矩,動力架構采用了比亞迪的弗迪電混技術,智能化上搭載了來自華為的HUAWEI HiCar 3.0系統。

藍電E5之所以會采用供應商外供,而非自研,在業內看來或許是賽力斯想要推動藍電的產品盡早上市,進而成為自身新的收入來源。

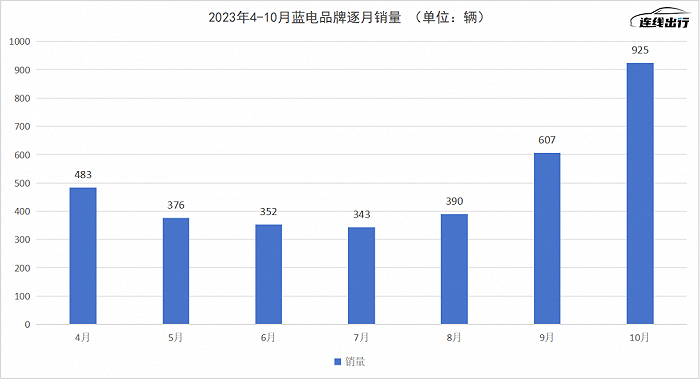

但從銷量表現來看,藍電品牌并未很好地支撐起這一期望。根據乘聯會數據顯示,今年4-10月藍電E5分別實現銷量為483輛、376輛、352輛、343輛、390輛、607輛和925輛,可以看出今年數月的表現均未突破月銷千輛的門檻。

2023年4-10月藍電品牌逐月銷量,數據來源于乘聯會,連線出行制圖

藍電品牌3月發布后,在此后的成都車展和廣州車展上都有設立展臺,但據連線出行觀察,觀展人群對于該品牌的關注度并不高,可見該品牌的品牌力還是較為薄弱。

結合以上分析,再來看賽力斯會急迫地發布聲明,或許這表明了一個態度——對于華為建立新公司,自身不得不跟進,需要和華為繼續強綁定。

賽力斯會有這樣的思考,大概也是為了即將到來的2024年戰局做著準備。

03 2024年,賽力斯該如何走?

合縱連橫和聯合作戰,已成為業內公認的新能源汽車行業明年戰局關鍵詞。

會有這樣的共識,也是因為現象已經出現。今年6月,小鵬汽車與大眾汽車官宣雙方已達成技術框架協議,未來合作落地上,雙方會利用各自的核心能力以及小鵬汽車的G9平臺、智能網聯和高級輔助駕駛技術,共同開發兩款在中國市場以大眾品牌銷售的B級純電動汽車(BEV)車型。

幾乎前后腳,上汽與奧迪也官宣了達成合作協議,按照協議雙方將通過合作開發新能源汽車平臺等動作,來加快電動車開發速度,為實現雙贏提供保障。零跑汽車和Stellantis集團也達成合作交易,雙方合作聚焦在海外銷售零跑品牌電動車。

時間來到本月,這樣的“牽手”合作還在繼續著。

先是蔚來在上周官宣了與長安汽車簽署換電合作協議,雙方將在推動換電電池標準建立、換電網絡建設與共享、換電車型研發、建立高效的電池資產管理機制等方面展開合作。

這一動作,也成為蔚來布局換電業務多年后首次向行業開放換電網絡,結果證明,長安汽車并不是唯一一家與蔚來合作的車企。近日蔚來又發布公告表示,其與吉利在杭州簽署了換電戰略合作協議,并表示雙方會在換電電池標準、換電技術、換電服務網絡建設及運營、換電車型研發及定制等多個領域展開合作。

與此同時,華為也在快速組建自己的造車聯盟。在官宣與長安汽車組建新合資公司、賽力斯、奇瑞和北汽等車企也收到入股邀請后,華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在本周的智界S7發布會上,向一汽集團也“隔空”拋去了橄欖枝,他喊話“期待一汽也加入華為和長安組建的新公司,共同推進汽車智能化。”

就在昨日,寶馬和奔馳兩大德系車企也宣布聯手合作。按照合作協議,兩方將在中國按照50:50的股比建立合資公司,計劃在2026年前建立1000座超級充電站。

持續爆出的合作消息,可以很明顯的感知到行業的變化:傳統車企廠商在智能領域有一定研發基礎和經驗,造車新勢力擁有智能和新能源汽車造車的經驗,科技巨頭手握自動駕駛、車載互聯、人工智能等資源優勢,它們之間正在尋找合適的伙伴,共同前進。

“像這樣的聯合作戰,在明年的新能源汽車行業中,應該會成為更加普遍的現象。在這樣的背景下,如果再堅持獨立發展的發展模式,很有可能會在競爭中失去優勢。對于賽力斯來說,選擇與華為強綁定,也是一種較為安全的決策。”江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔這樣對連線出行表示。

對于賽力斯而言,這樣做有必要,但并不足以成為“護身符”。

首先從新合資公司視角看,賽力斯未來入股加盟后,雖然可以成為新公司的股東之一,并且優先來使用華為智能化方面的資源和技術。但需要注意的是,在目前華為開放新合資公司股權投資、且還在向一汽等車企發出邀請的背景下,賽力斯大概率將成為多個股東中的一位,能獲得多少資源分配尚未可知。

此外,在鴻蒙智行業務中,賽力斯是最早與華為建立合作的車企,并且也憑借這一合作享受到了銷量增長的紅利。但反觀華為,則并不滿足只有賽力斯一個合作伙伴。

最明顯的表現就是,華為與賽力斯打造出AITO品牌,以及問界系列車型的同時,還在與奇瑞談著同樣的合作,雙方共創的智界品牌及首款產品智界S7已于近日上市。此外,按照余承東透露,除了問界和智界外,還有兩個“界”會在之后公開發布,而這兩個“界”的背后,站著的是北汽和江淮兩個新合作伙伴。

這也意味著,隨著北汽和江淮未來加入到鴻蒙智行業務中,賽力斯之后在該業務中能獲得的資源和關注度或許會降低。

圖源鴻蒙智行官微

在業內看來,賽力斯繼續牽手華為有必要,但它最終還是要靠自己搶得蛋糕。實際上,賽力斯已經在自身品牌、產品以及海外市場進行布局。

今年6月,賽力斯旗下的SF5,實現產品出海。當月,賽力斯Seres 5(賽力斯SF5歐洲市場命名)正式在歐洲市場開始交付,其售價為6.39-7.49萬歐元(折合約為50-59萬人民幣),銷售層面會與當地的經銷商合作,屬于輕資產模式,也能推動較快實現銷量。

賽力斯會選擇出海歐洲,也能很好理解,因為相比于國內內卷的競爭環境,歐洲市場還屬于藍海的競爭態勢,中國汽車品牌更容易打造自身品牌力。正因如此,“蔚小理”、吉利、奇瑞等國內車企也都紛紛出海歐洲。

與此同時,賽力斯也在持續向國內新能源汽車布局。據智能車參考等媒體報道,賽力斯在今年年底前有計劃推出SF5改款車型,將有可能搭載來自輕舟智航提供的高階智駕方案,動力性能方面也有部分升級。

就此可以看到,為了應對2024年更加激烈的新能源汽車戰局,賽力斯試圖通過一邊與華為強綁定、另一邊推動自身品牌和產品升級的“兩條腿”發展模式來搶奪行業優勢。

只不過,隨著新能源汽車行業的全球發展和走向成熟,賽力斯需要更快地利用現有機遇為自身謀求發展空間,明年的市場注定是殘酷的淘汰賽,賽力斯必須手握更多武器應戰。