界面新聞記者 | 王妤涵

恒大物業對母公司中國恒大采取了法律行動。

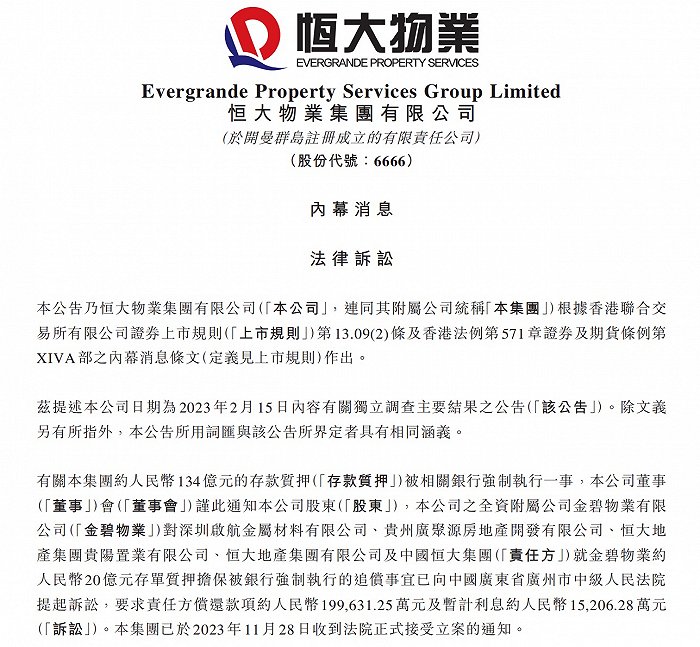

11月28日晚間,恒大物業就其約134億元的存款質押被相關銀行強制執行,而起訴相關方一事發布公告。

公告稱,恒大物業公司全資附屬公司金碧物業有限公司,對深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產開發有限公司、恒大地產集團貴陽置業有限公司、恒大地產集團有限公司及中國恒大集團,就金碧物業約人民幣20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜,已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。

恒大物業已在11月28日收到了法院正式接受立案的通知,此次要求責任方償還款項約19.96億元及暫計利息約1.52億元,總額約21.48億元。

上述提到的“134億元存款質押”最早是在2022年3月22日被披露。當時恒大物業在審核2021年度財務報告的過程中發現,公司有約134億元的存款為第三方提供了質押保證金,已被相關銀行強制執行。

根據此前的獨立調查結果,在2020年12月28日至2021年8月2日期間,恒大物業的六家附屬公司通過八家銀行,為多家第三方(作為被擔保方)融資提供存款質押,相關的資金透過部分被擔保方及多家通道公司(扣除費用后)劃轉至恒大集團。

該質押擔保期限屆滿,因觸發質權實現條件,相關的銀行劃扣╱劃轉了合計約人民幣134億元的存單存款。

據悉,134億元存款質押共分為三組,第一組存單質押擔保20億元;第二組存單質押擔保27億元;第三組存單質押擔保87億元。

此次恒大物業向中國恒大等相關方追償的是第一組20億元的存款。

“134億存款質押”事件也拉開了恒大物業、中國恒大、恒大汽車停牌的序幕,成為后來恒大物業復牌路上最大的阻礙。

今年8月3日,在停牌一年多后,恒大物業在港交所復牌。在復牌公告中,對于134億元用作質押擔保一事補充了一些細節,其中包括這134億元屬于恒大物業首次公開招股募集資金的所得款。

但這134億元要追回仍遙遙無期。恒大物業當時表示暫未與恒大集團達成償還方案,管理層評估了款項的可收回性,對134億元應收款項進行全額撥備。

此番通過訴訟追償第一筆款項20億元,一方面是要對公眾股東有所交代,另一方面也是恒大物業要與恒大集團切割,開始走獨立經營之路的重要表現。

此前在11月8日,恒大物業將其官方微信公眾號的名稱由“恒大物業”更改為“金碧物業服務”。

該公眾號于2017年4月注冊成立,2018年2月認證為“金碧物業”,2020年12月恒大物業在港交所完成IPO后,更名為“恒大物業”,與其證券代碼簡稱達成一致。

業內人士認為,此次官方微信公眾號更名,雖未發布正式公告披露,可以看成是恒大物業開始“去恒大化”、擺脫恒大“陰影”走向獨立的一大標志。

作為目前恒大集團旗下最優質的資產板塊,恒大物業2023年上半年實現總營收61.5億元,同比增長6.2%,公司在管物業面積約5.1億平方米,總合約物業面積約8.1億平方米。

相比地產、汽車等業務板塊的大幅虧損,今年上半年恒大物業仍保持了盈利,其凈利潤約7.90億元,凈利率約為12.9%,同比增加約3.0個百分點;公司擁有人應占利潤約7.81億元,同比增加43.06%;每股基本盈利約人民幣0.07元。

在收入結構上,恒大物業將市場化拓展作為提升管理規模及效益的主要增長方式,報告期內來自關聯方的收入占總收入僅1.1%,新增的合約面積中有93.3%來自第三方。這意味著,恒大物業接受來自恒大地產的項目大幅減少,對關聯方的依賴度降低。

恒大物業當時表示,未來將繼續調整非業主增值服務的發展方式,按照市場化原則擇優開展關聯方服務,為廣大房地產開發商提供價值賦能,借此獲得更多機會拓寬物業管理項目。

但中國恒大的債務危機給恒大物業所帶來的沉重財務負擔還未明顯減輕,恒大物業的經營壓力仍然存在。

據財報顯示,截至今年6月末,恒大物業的資產總額為76.13億元,負債總額83.62億元,也處于資不抵債狀態。

恒大物業作為物管企業,核心盈利能力還在,在管項目增多也意味著會為其帶來穩定的收入,若此番能追回部分資金,將幫助其縮小資不抵債的差額,更有助于企業獨立經營發展。