界面新聞記者 | 林子人

界面新聞編輯 | 黃月

《我本是高山》正在全國上映。影片根據云南麗江華坪女子高級中學校長張桂梅的真實事跡改編,講述了張桂梅如何排除萬難,建起女高,帶領學習基礎很差的第一屆學生參加高考并取得理想成績的故事。

雖然《我本是高山》是否尊重人物原型的問題在正式上映前就引發了爭議,但就電影本身而言,這是一部標準的有著“好老師改變學生命運”敘事的故事片,電影史上這一題材的電影有很多,比如《死亡詩社》(1989)、《放牛班的春天》(2004)、《熱血教師》(2006)、《舞動天地》(2006)等。此類影片具有一個共通的敘事結構:一位有理想主義情懷的老師接手了一群問題學生,通過不同方式證明學生沒有好壞之分,好的引導可以讓每個孩子變得優秀。

“逆天改命”是《我本是高山》的宣傳語,概括了全片的核心主旨。這是一個有著微妙多層含義的詞語,它既有勵志昂揚的一面,又有著某種悲壯的底色,而正是這一層底色讓《我本是高山》不同于上述其他電影,讓片中對好老師、好學生和正確的教學方式的定義具有某種中國特色,也讓觀眾在看到“好結局”時依然心生悵惘。

“逆天改命”的悲壯感

“好老師改變學生命運”主題的故事片通常都有一個標志著學生開悟,全心全意接受老師的關鍵轉折點:《死亡詩社》里,基汀先生打破傳統名校死板的教學方式,鼓勵男生們做各種“離經叛道”之事,比如站在課桌上換個角度看世界、違反門禁成立死亡詩社,來啟發他們掙脫升學考試的壓力,學會自主思考人生意義;《熱血教師》里,公立小學老師羅恩·克拉克面對一班別的老師避之唯恐不及的搗蛋學生,努力與孩子們打成一片,成功喚起了他們為集體榮譽感努力學習證明自己的意識;《放牛班的春天》和《舞動天地》中的兩位老師都通過音樂(合唱和舞蹈)打開問題少年封閉的心靈,把他們從自暴自棄中解放出來。

《我本是高山》的故事背景則是,張桂梅(海清 飾)以學雜費全免的條件招收了一批原本沒條件接受高中教育的女生,她們當中不少人連初中畢業證都沒有拿到。女孩們一開始并不理解上學的意義,而僅僅是把它當作一個偷懶玩耍的機會,不愿遵守張校長嚴格的校規。故事的轉折點發生在這所女高因教學成績未有起色和辦校資金短缺而瀕臨解散之時,張桂梅用一番激將式發言激發出女生們對自身前途的恐懼:“如果你們現在回家,一輩子在山里面出不來了!下輩子也出不來!”

山月(趙瑞婷 飾)山英(美朵達瓦 飾)兩姐妹是片中的重要角色,她們的命運反轉既成為了推動劇情的主要動力,也向觀眾具象化了女高學生的集體生存困境。兩姐妹來自一個貧寒的大山家庭,姐姐山月成績優異,一心盼望考上大學,改變命運;妹妹山英不擅學習,原本只想早早地開始打工賺錢支持姐姐的學業。母親去世后,兩姐妹的父兄反悔,強行把她們帶回家并立即讓山月出嫁,給哥哥娶妻換得彩禮錢。婚后山月迅速生子,卻慘死于丈夫的家庭暴力。片中,山月之死化作女生們努力學習的動力,張桂梅語氣嚴厲地對她們說,你們回家后一無所有,房子和土地都屬于父親兄弟。一個個都給我爭點氣,去當兵、當醫生、當律師、當護士。

“我本是高山”出自山月的自我期許。張桂梅翻越崇山峻嶺尋回山英,看到了山月用粉筆在家中房梁上寫下的這句話。片中山月的這個未盡心愿被女生們繼承,成為女高的奮斗戰歌:“我生來就是高山而非溪流,我欲于群峰之巔俯視平庸的溝壑;我生來就是人杰而非草芥,我站在偉人之肩藐視卑微的懦夫。”女生們在出發前往高考考場的大巴上反復吟誦這句話的場景,可以說是全片最具有熱血青春片氣質的片段。

不讀書就要囚于婚姻和貧窮之中——高考蘊含的強烈“背水一戰”意味讓張桂梅和華坪女高學生的故事洋溢著悲壯感,也賦予了張桂梅的教育方式不容置疑的合法性。在這一點上,《我本是高山》與《熱血教師》形成了強烈對比。《熱血教師》根據美國知名教師羅恩·克拉克(Ron Clark)的真實事跡改編,片中的克拉克(馬修·派瑞 飾)向校長發誓,要讓一班全校“吊車尾”的學生以優秀的成績畢業。他用玩游戲的方式吸引學生們的注意力,比如把42位美國總統的名字編成一段說唱,讓學生得以記住枯燥的歷史課知識;他還注重因材施教,為班上的一位男生獨創打牌教學法。《熱血教師》中的學生們雖然也因家庭背景而處于社會弱勢群體,但一位好老師不會以壓制孩子的愛玩天性和獨特個性的方式來提高他們的成績。

《我本是高山》其實沒有展現任何具體的教學場景,我們并不清楚老師們到底是如何教這些底子差的女高學生的,但我們能從一些細節側面看出某種中國式教育的影子:要求學生統統剪掉長發,禁止女老師們穿裙子,杜絕學生們分心的可能;課桌上越壘越高的教材與試卷;學生們爭分奪秒地背誦知識點;當地教育局長(楊皓宇 飾)勸說張桂梅遵守教育部門的規定停止補課,張桂梅以為學生前途著想為由強硬拒絕……

這種禁欲主義的、填鴨式的應試教育模式我們都不陌生,且在很長一段時間里都對之持批判態度,認為這并不是一種培養學生全面發展的好方法。然而在華坪女高的語境內,讓女孩們通過高考“逆天改命”是如此重要,應試教育被視作“彎道超車”的唯一捷徑。“不成功便成仁”的緊迫感甚至讓部分觀眾不滿于電影對華坪女高學生的呈現,拒絕相信她們除了是刻苦的好學生以外,其實也是愛美貪玩、知慕少艾的花季少女。

在受教育、階層流動性甚至是身體自主權高度不平等的環境中,女生們的刻苦學習和遵守紀律被投射了太多、太沉重的意義。于是,“好老師改變學生命運”的中國故事相較于歐美同題故事重點出現了偏移,觀眾被喚起感動的原因不是好老師看到了“問題學生”的標簽下一個個生動具體的個體,引領他們走向獨一無二的人生道路;而是好老師成功地將一盤散沙般的差生擰成一股訓練有素的力量,一齊沖向遠方大學所許諾的美好未來。

生而為女的結構性困境

“命運從來沒有什么公平可言,有本事自己去改變它。”片中張桂梅告訴學生們,唯有考出去,才能對早早嫁人生子的命運有說不的權利,將成為高山的機會牢牢握在手里。但到底是什么在拖累、阻止她們成為高山?

電影中山月山英的家人代表了這股力量。高考前夕,全家人出動來到學校試圖再次帶走山英,父親嘟囔著“養的豬還能賣兩千塊”;哥哥見耍橫不成,試圖“動之以情曉之以理”,勸說妹妹嫁人幫襯哥哥;圍觀的一位男性長輩也說女孩讀太多書沒用,早點嫁人算了。對篤信“知識就是力量”是不證自明真理的我們而言,阻止女孩接受教育是不可理解的封建愚昧,用妹妹的彩禮幫扶哥哥更是無異于賣女兒的野蠻之舉(正如片中張桂梅破口大罵這對父兄為“畜生”)。在這一“現代VS傳統”的觀念交鋒中,我們理所當然地認為,只有當女性步入社會,參加有償就業,壓迫女性的趨勢才能得到糾正。

封建愚昧不能完全解釋女高學生身處的結構性困境。誠然,“父子一體”的傳統中國父權制家庭秩序是造成這一結構性困境的重要原因:父權制家庭以男性的代代傳承為根基,女性家庭成員是為這個目標服務的次等存在。在美國歷史學家任思梅(Johanna S. Ransmeier)看來,儒家等級結構讓中國家庭具有交易色彩,“同樣作為家庭中的弱勢成員,婦女與兒童共享某種輕賤、流動的狀態,在賣家眼里無足輕重的女人與孩子,在買家眼里則是彌足珍貴的勞動力。”

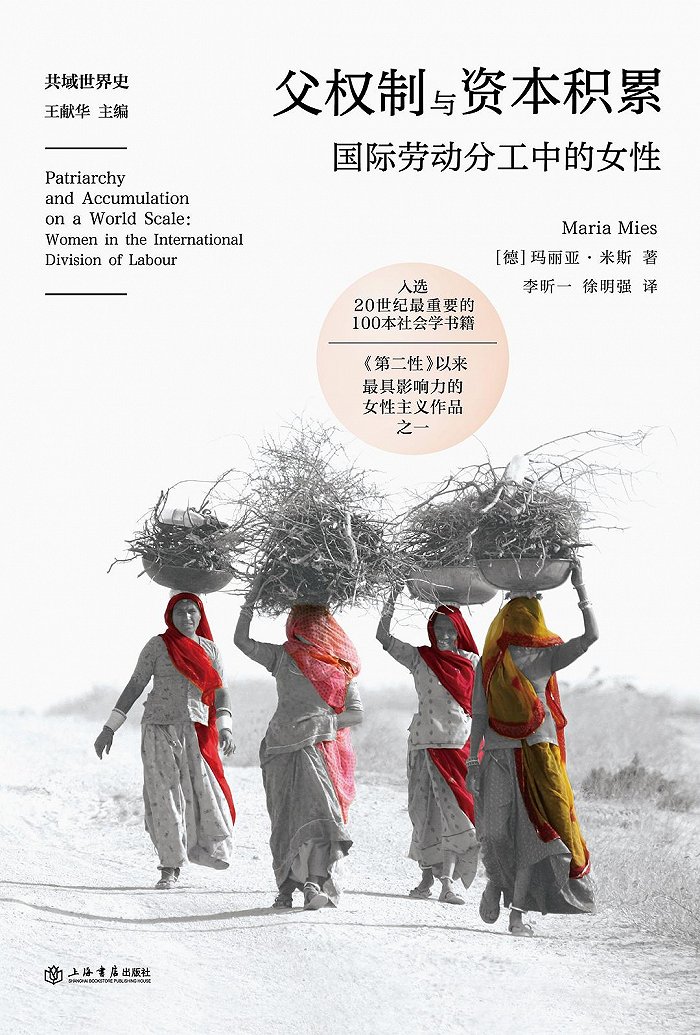

但一些女性主義學者提醒我們注意,社會性別體系的彈性之強,可以迅速適應和吸收新觀念。從這個角度來看,拒絕讓女兒接受教育、獲得更好的就業機會就不僅是一種不識時務或封建愚昧。德國社會學家瑪利亞·米斯(Maria Mies)認為,我們不能用“經濟理性人”的思維去理解女性所面對的父權制的壓迫、剝削和暴力,她們被掠奪的處境——無論是受教育的權利、工作機會還是身體自主權——恰恰是“現代化和發展”真正的前提條件。

米斯在《父權制與資本積累》一書中提出,自歐洲啟蒙時代的獵殺女巫開始,“女性在男性之下的暴力從屬關系和資本積累過程”就構成了資本主義生產關系的基本組成部分。它具體表現為,女性的身體是其最初和最后的“生產資料”,家庭和社會皆從掠奪女性的“生產資料”中榨取剩余價值:在家庭中,女性勞動(包括從事家務、生兒育女和參加雇傭勞動)是男性獲得“持續性原始資本積累”最快最有效的方法,比如讓姐妹出嫁可被視作財富的來源,彩禮讓家庭中的男性有機會掌握并非他們賺到的錢,在以金錢為運作基礎的現代社會獲得生存資源。在整個社會的層面,維持父權制的勞動性別分工(即強化她們的養育者身份)“不僅能夠為勞動力的再生產提供最廉價的手段,也可以降低市場中消費商品的生產成本。”米斯認為,女性的從屬地位使得女性的勞動得不到公平的定價——她們的社會再生產勞動被認為不具有經濟價值,雇傭勞動則因為她們不是“全心全意的勞動者”而價值偏低——這產生了一個反直覺的效果,即是女性而非男性“成為世界范圍內資本主義(和社會主義)積累過程中的最佳勞動力”。

[德]瑪麗亞·米斯 著 李昕一 徐明強 譯

上海書店出版社 2023-8

米斯也在書中分析了中國農村婦女的處境。她指出,由于傳統的父系制度和父系家庭結構得到了保留,婦女在結婚后往往被納入丈夫的家族和所在的村莊,失去她在父母村莊的基礎。即使在土地集體化之后,村里的女性也全部都是外來者。在這種制度下,女性是娘家的“賠錢貨”,父母沒有動力在她們的教育和培訓上做過多投入。“通過將女性定義為家庭主婦和養育者,可以掩蓋這樣一個事實:她們作為無報酬的家庭工人和低報酬的生產工人,正在補貼現代化進程。”

尾聲

《我本是高山》以山英考上大學為結尾,但金榜題名之后,山英就能如張校長所說的那樣,獲得選擇命運的自由了嗎?

電影中的女高老師付春盈(劉雅瑟 飾)或許預示著一個可能的未來。付春盈是張桂梅教出來,成功考上大學在城里落下腳跟的學生,她為了報答張老師的恩情,也是為了幫助更多像她這樣的女孩,選擇來到華坪女高任教。盡管付春盈一開始向張桂梅保證她的夫家非常尊重她的意愿,讓她得以全身心投入工作。但在意外懷孕生子后,她依然需要承擔起照顧幼兒的責任,為此不得不把孩子帶到學校里來,并最終決定辭職,等孩子大一點了再重返職場。

只要私人領域中的“無形勞動”依然被認為是女性從事的免費勞動,成為高山的道路上就依然遍布荊棘。在這一點上,大山女孩與城市中產女孩的命運并無不同,支配電影中女生命運的結構性力量是如此強大,同樣也在支配銀幕前的女性觀眾。這也意味著,華坪女高的故事很難是有大快人心結局的“爽片”——女性的自強光有無私奉獻的好老師不夠,光有贊頌女孩拼搏精神的電影也不夠,我們仍需要推動全社會的觀念進步,讓每一個女孩都能相信“我本是高山”。

(本文圖片均來自于豆瓣)

參考資料:

【德】瑪利亞·米斯.《父權制與資本積累:國際勞動分工中的女性》.上海書店出版社.2023.

《是“必要之惡”還是沉疴未除?回看中國歷史上的婦女與兒童販賣》,界面文化