文|青眼

近日,青眼《完整版安評,難倒化妝品企業!》一文發出后,引發行業熱議。毒理學試驗作為完整版安評報告的必備項,有行業人士預測,若完整版安評正式實施,化妝品的毒理學檢測也會迎來一波熱潮。

然而,從青眼的調查情況來看,費用高、有檢測資質的機構少、什么原料該做哪些項目不明晰、專業人才稀缺,依然是橫亙在企業面前的“四座大山”。

毒理檢測費用最高達300萬

根據《化妝品安全評估技術導則(2021年版)》要求,企業需根據產品的使用方法、暴露途徑等,確認原料和/或風險物質可能存在的健康危害效應,主要包括了急性毒性、刺激性/腐蝕性、致敏性、光毒性等10個方面。

▍《化妝品安全評估技術導則(2021年版)》

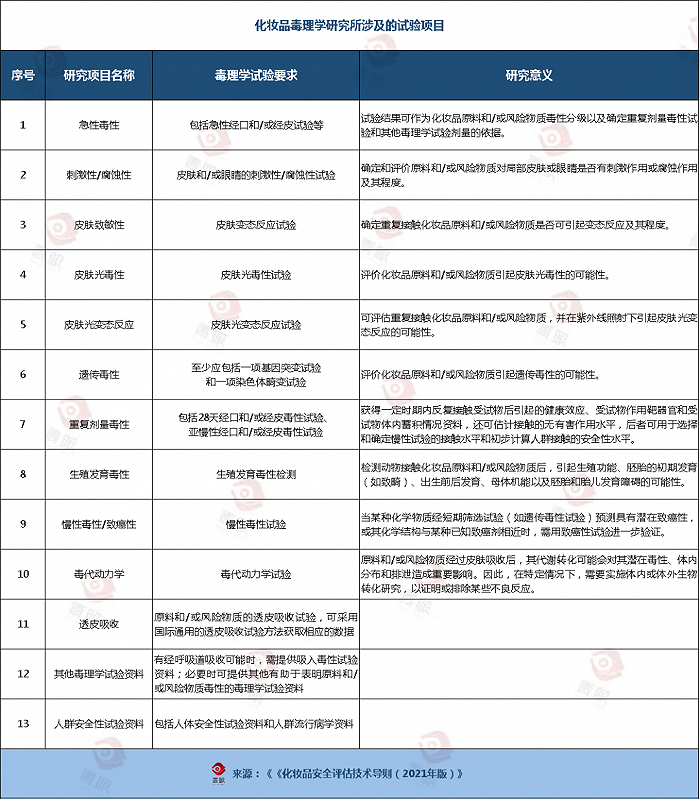

此外該文件中還指出,通過一系列毒理學研究,測定化妝品原料和/或風險物質的毒理學特征,將其作為危害識別的一部分,也是化妝品安全評估的基礎。毒理學研究一般應當按照《技術規范》規定的毒理學試驗方法開展。具體包含了13項資料,具體如下表:

也就是說,一個化妝品配方中所包含的每一個原料,都應該參考上述要求進行安全評估,然后,安評人員根據所有原料的評估情況再對產品進行綜合評估,并形成一份化妝品安全評估報告。

不過,需要說明的是,并不是所有的原料都需要做上述風險項目的毒理學檢測。

多位行業資深人士稱,目前已有部分原料可通過已有的毒理學試驗結論進行評估。

“如,在CIR中已有約2100種原料的毒理學評估資料,企業可直接使用;此外,《化妝品安全技術規范》中也對723種原料給出了最高使用量限制以及毒理學的說明,針對這部分原料,企業也可以參考法規進行評估;還有部分原料屬于食品添加劑一類,評估人員則可以借鑒食品行業的評估資料進行評估。”化妝品違禁詞網開發人李錦聰如是說道。

我國已使用化妝品原料目錄共收錄了近9000種原料,即便有2000多種原料可使用現成的資料,也仍然意味著還有數千種原料需要進行毒理學試驗。廣州荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍表示,“就算是僅按行業常使用的6000余種原料計算,依舊有近4000種原料的安評資料是殘缺的或是完全沒有的,這個工作量巨大。”

據了解,目前國內具有化妝品毒理學檢測資質的檢測機構僅不到40家,主要為特殊化妝品、部分兒童化妝品進行毒理學檢測。例如美白產品上市之前就需進行多次皮膚刺激試驗、皮膚光毒試驗和皮膚變態反應試驗;而嬰兒無淚配方則需要進行急性眼刺激、急性皮膚刺激試驗等。

廣州一化妝品檢測機構負責人對青眼表示,“毒理學檢測機構之所以少,一方面是因為以前行業對這個需求不大,另外一方面則是因為毒理學實驗室的投入成本較高。”

上述負責人稱,通常一個面積約為400平米的毒理實驗室,裝修成本大概需要150萬元左右。“因為毒理實驗室需安裝2套高效的通壓機和出風設備,且設備開啟后不能停止,因此還需要配一臺發電機,日常的維護和運營成本就較高。”他進一步表示,“此外,毒理試驗還需要使用小動物做實驗,因此機構還需要辦理動物使用許可證、動物防疫證等證件,而這些證件也較難拿到,需要機構對動物從進到出的全流程均有詳細的歸屬和記載。”

據悉,僅是用于裝動物的容器都需要1萬元/個。如購買100只小白鼠,就需要約20個容器,而這筆開支就是20萬。不僅如此,毒理學實驗室還需要人力、物力等各方面的運營成本。

正因為投入大,運營費用高,因此,毒理試驗的價格也普遍比較高。青眼調查了解到,目前,急性經口毒性試驗、急性經皮毒性試驗、急性皮膚刺激試驗等項目的收費大約為1000元/樣至5000元/樣之間不等;體外哺乳動物細胞染色體畸變試驗、皮膚光毒性試驗、皮膚光變態、皮膚變態反應測試等項目則收費更高,普遍在7000元/樣至1萬元/樣左右;而亞慢性經口毒性試驗、亞慢性經皮毒性試驗、致畸試驗、慢性毒性/致癌性結合試驗則收費更高,均在15萬元以上。從檢測周期上來看,上述毒理檢測的時間多為40天至60天,部分項目的周期高達8個月。

值得一提的是,有檢測機構對于慢性毒性/致癌性結合試驗的收費高達300萬元。據該機構工作人員介紹,“這一項目的收費之所以較高,是因為需要的動物比較多,實驗周期也需要兩年,因此收費較高。目前做這個項目的企業也是少之又少。”

雖然,并不是每個原料都需要做所有的項目,但仍可以預見的是,完整版安評報告政策實施后,企業的成本必然會增加。有行業人士預估,“保守估計,一個產品的毒理試驗費用估計在20萬元至30萬元左右。”

所有項目必做or選做,安評人員緊缺亦是難點

值得關注的是,一方面是毒理學檢測的費用較高會增加企業的成本,另一方面,由于目前法規沒有對每一個已使用原料該進行何種毒理學試驗進行明確的規定,因此,行業對此也存在理解偏差。

一部分行業人認為,每種原料都應對照上述10類風險點進行逐一評估,若是已有安評資料的那就直接使用,若是沒有,則就需要進行毒理學試驗;另一部分人士則認為,不一定所有的原料都需要比對上述10項風險點進行一一檢測,而應由評估人員自行根據專業和風險點進行評估;此外,還有一類觀點認為,可以參照新原料注冊備案里的要求,對已使用原料進行劃分,然后再進行相應的毒理學試驗。

據了解,《化妝品新原料注冊備案資料要求》中對新原料的毒理學安全性評價進行了明確的規定。其中對原料的性質進行了6個情形的劃分,并對每種情形所需要提交的毒理學測試資料也進行了要求。以不具有防腐、防曬、祛斑美白等功效的新原料為例,這類原料就只需要提供第1~6項毒理學試驗資料,而不是全部資料。

▍截自《化妝品新原料注冊備案資料要求》

也就是說,如果是已注冊備案的新原料,就一定具備了相關的毒理學評價資料,那么,企業如使用了該新原料,在進行安全評估時可以使用現成的毒理資料,無需再單獨做毒理。

“不管是按哪種情況來進行安全評估,都非常考驗評估人員的專業度。”多位法規工程師均如是說道。

根據《化妝品安全評估技術導則(2021年版)》,其對評估人員的具體要求為,“需具有醫學、藥學、生物學、化學或毒理學等化妝品質量安全相關專業知識,了解化妝品成品或原料生產過程和質量安全控制要求,并具有5年以上相關專業從業經歷。能查閱和分析化學、毒理學等相關文獻信息,分析、評估和解釋相關數據。能公平、客觀地分析化妝品的安全性,在全面分析所有可獲得的數據和暴露條件的基礎上,開展安全評估工作,并對評估報告的科學性、準確性、真實性和可靠性負責”。

值得一提的是,企業在化妝品安評報告的附錄頁還需要附上評估人員的簡歷,且簡歷內容應包括評估人員的教育經歷、化妝品相關從業經歷、專業培訓經歷等。

然而,無論是5年經驗,還是應具備醫學藥學等專業知識,化妝品安評人員的門檻不亞于化妝品質量安全負責人,符合條件的專業安評人才可以說也相當稀缺。

有資深業內人士即表示,“化妝品安全評估在國外已發展了幾十年,但是我國化妝品行業起步晚,行業技術水平與國外相距甚遠,因此,行業存在安全評估經驗不足、安全評估數據短缺等問題,與此同時,安評人員也尤為緊缺。”

毒理學試驗誰來做?行業期盼國家牽頭

可以看到的是,不管是從毒理試驗的成本、安評人員的緊缺還是毒理試驗項目未明確等多個方面來看,完整版安評報告的實施均是行業難以翻越的“一座大山”。“這是全行業共同的困境。”有行業人士感嘆道。

此外,正如上文所述,化妝品的完整版安評報告的基礎取決于所有原料的毒理學試驗結論,那么,另一待解的問題則是,原料的毒理學試驗該由誰做?資料能否全行業共用?

一位不愿具名的行業人士表示,這個事的邏輯和原料報送碼很類似。“從法規上來看,是化妝品注冊人備案人沒有完整版安評報告就不能上市產品,被卡住了喉嚨。但從實際操作的便捷性上來看,原料的安評報告則應該是由原料商提供。”在他看來,若是由原料商出具原料的毒理試驗數據,則可以共享給所有合作的下游品牌方或工廠;但如果是化妝品企業去做,那么這無疑是在重復消耗資源和成本。”

還有行業人則認為,對于原料商而言,沒有法規硬性的要求,只能通過下游的倒逼。如此,則可能會出現部分原料商不愿配合的情況。而且,同一種原料的安全風險評估應該也不需要所有原料企業都去做安全評估。“最理想的解決方案則是,應該由國家牽頭、組織企業將所有原料的毒理試驗資料進行梳理,對于缺少毒理試驗數據的原料進行檢測并形成報告。如此,化妝品企業在出具安評報告時,即可以根據這些資料進行各自化妝品的評估。”有法規工程師直言道。

一位從業近30年的資深人士即表示,對于原料的風險評估,在歐美等國家都是政府牽頭去做的,這個事由企業來做,實在是太難了。“國外的原料安全評估比我們早很多年,目前也只對近2000種原料進行了評估,并且其中還有少數原料,專家組至今尚未給出最終結論,僅給出了階段性結論。而我們已使用的原料目錄中有近9000種原料,很難在短時間靠企業自身的努力完成評估。”

不過,還有行業人士認為,即便是由國家出具某一原料的安全評估,也需要大量的數據與論證作為基礎。只有企業都對這一原料進行毒理試驗后,監管部門才能綜合各家的檢測情況,出具官方報告供行業通用。

另需要關注的是,由于植物提取物往往有效成分不明確,所以沒辦法計算毒理學終點,因此,這部分原料還可能面臨著無法評估的處境。如果因為不能評估,行業就都不使用植物原料,這樣就又會與新條例中“大力發展中國特色植物資源”的戰略指導相矛盾。

總之,完整版安評報告的落地,對于整個中國化妝品而言目前存在的困難點較多,而距離該政策規定的落地時間,卻在一日日逼近,每一個置身其中的企業都在期盼解決之道。