界面新聞記者 | 林子人

界面新聞編輯 | 黃月

“人們可以把一扇屏風當作一件實物,一種繪畫媒材,一個繪畫圖像,或者三者兼具……一架獨立屏風的形式可以是立于地面上的單扇屏風,或是組合在一起,環繞座位、床榻或桌案的多折屏風。漢語中稱為屏或障,這兩字都有‘遮擋物’或‘遮擋’之義……”

中國人對屏風并不陌生,根據藝術史學家巫鴻的考證,及至漢代,這一物品已經在文學作品中作為政治性的象征而常被提及。巫鴻的《重屏》一書探索了屏風在中國藝術史中的獨特地位,在范式上改變了我們對屏風的理解。但屏風的故事不僅發生在中國:它們先是傳到了日本,常常被放置在家門口以阻擋鬼邪之氣;后來被引入西方,在巴洛克時期被用作戲劇舞臺上的道具,至19-20世紀又被眾多藝術家、建筑師和設計師廣泛采用。直至今日,無論何地,屏風的多義性——它既是繪畫也是雕塑,既是藝術品也是家具,既是實用品也是裝飾品——都令人們著迷。

日前,“Paraventi:屏”展覽在Prada榮宅開幕。本次群展由Nicholas Cullinan策劃,與米蘭Prada基金會舉辦的綜合性展覽“Paraventi:17至21世紀的屏風”,以及Prada東京青山店舉辦的“Paraventi:田名網敬一”展覽同時舉辦。策展人Cullinan表示,三地聯展的策劃開始于數年前,“paraventi”是意大利語屏風的意思,暗示了不同文化中屏風的本土化,本次聯展著重探討屏風這一藝術形式的歷史沿革,特別是在當代文化語境中的發展。

屏風的過去與現在

“Paraventi:屏”呈現出歷史與當下的兩條敘事。觀眾將被引導首先進入二樓,在原本為臥室的房間里看到兩件古老的中國屏風:一件是18世紀12扇皇室紫檀屏風,另一件是擺在書桌上的小型嵌石插屏,制作于16-17世紀。Cullinan告訴界面文化,“無論屏風的歷史將我們帶到哪里,我們認為追溯它的東方起源是非常重要的。它來自東方,向西傳播,并最終風靡全球。這是我們希望在展覽中強調的觀點。我們也想將這兩件無與倫比的屏風借展到米蘭,但它們太脆弱了,因此適合出現在中國展覽,畢竟這里是屏風的起源地。”

18世紀

紫檀木,173.2 x 470.2 x 2.7厘米

北京小孤山館藏

攝影:Alessandro Wang

明末清初 /16至17世紀

黑漆、木材,44.3 x 40.5 x 22.5厘米

北京小孤山館藏

攝影:Alessandro Wang

這兩件中國屏風象征著屏風的歷史起源,“Paraventi:屏”在隨后的一系列空間中展出了委托Tony Cokes、John Stezaker、李爽、曾吳和曹斐全新創作的五件作品。Cullinan表示,策展團隊在挑選委約藝術家時“全憑直覺”,保證群展的“國際性”是最重要的考量;委約藝術家需要對創作屏風作品有興趣,或者此前的作品與屏風這一主題有所呼應,與此同時,他們從未創作過屏風作品。

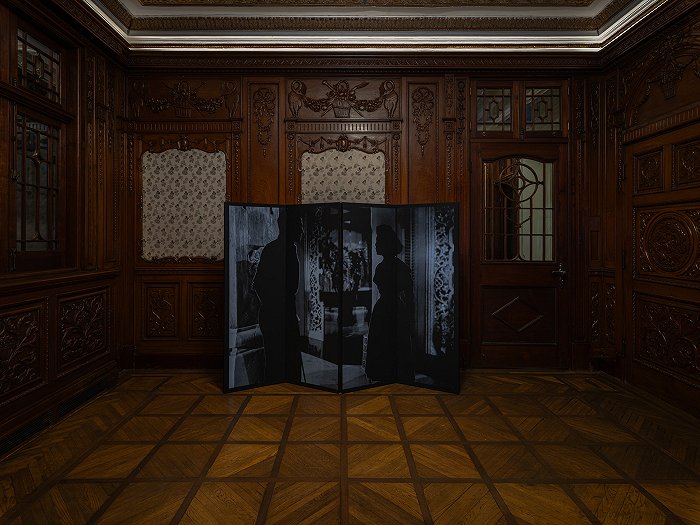

Cullinan稱,當策展團隊向他們有意向合作的藝術家發出邀約時,他們的直覺通常被證明是正確的,比如藝術家John Stezaker。Stezaker此前的作品多為較小尺寸的拼貼畫,但他在展覽開幕對談中透露,早在1980年代,他就在英國皇家藝術院舉辦的一場日本藝術展中看到過屏風,并對這一藝術形式印象深刻。巫鴻的《重屏》亦啟發他思考由屏風反映出的東西方迥異的藝術觀念——某種程度上來說,環境是中國人創作屏風的核心,屏風不僅只是平面圖像,也具有物質性,這意味著它有正面和反面,能夠分隔空間。屏風的特質令他深感興趣,因此欣然接受了邀約。他的《屏幕-屏風》讓人聯想起電影里的景象,將一個理想化的好萊塢家庭場景引入到保留了私人住宅元素的真實空間中。

畫布絲印,160 x 200厘米(4扇)

藝術家提供

攝影:Alessandro Wang

屏風的物理特點所帶來的內在矛盾與張力是本次展覽的核心,對于有西方文化背景的藝術家而言或許尤為如此。“當我們想到繪畫時,我們的印象通常是那些掛在墻上的圖像,它的背后空空如也,但當你凝視它時,會發現它創造了一個新的世界,特別是那些具象繪畫作品。但屏風的邏輯完全不同,它們的作用是裝置、保護、劃分界限,它們是物品同時也是圖像,屏風的兩面可能有兩幅圖像,你可以360度圍繞它觀賞。”Cullinan說。

在當代藝術的語境內,屏風到底是一件家具還是一種視覺藝術媒材?在他看來,邀請當代藝術家創作屏風作品的意義,在于質疑屏風所蘊含的意義等級序列,比如有些作品仍然具有實用性,可能被作為家具投入生產。“這正是我們舉辦這個展覽的原因,它質疑這些等級序列,質疑這些區分,它讓(屏風的概念)更復雜、更麻煩。”

LED影像墻、音效,192 x 352厘米

藝術家、紐約格林·納夫塔利畫廊(Greene Naftali)、洛杉磯漢娜·霍夫曼畫廊(Hannah Hoffman)、維也納菲利克斯·高德利茨(Felix Gaudlitz)和紐約電子藝術聯盟(Electronic Arts Intermix)提供

攝影:Alessandro Wang

從屏風到屏幕

值得注意的是,此次展覽的中文標題只有“屏”這一個字,延展了屏風的意義,生發出更多的創作可能性。

作為影像裝置藝術家,曹斐巧妙地用“電子屏幕”的概念置換了“屏風”的概念。在《屏幕自傳(上海)》中,“屏”指的是智能手機和綠幕,整件影像裝置作品將展覽空間布置為直播間的模樣。一系列使用綠幕拍攝的短視頻在LED監視器上循環播放,視頻中的人與不同尺寸的、可折疊的綠幕發生互動,這些綠幕中顯示的是80年代中國的新聞圖像、紀錄片或電影片段——它們是藝術家成長過程中,改革開放初蓬勃發展時期的記錄。曹斐在展覽開幕對談中如此闡釋這件作品:

“今天的人在舞動這些綠幕,我們知道直播時我們可以折疊這些綠幕,旋轉起來放在包里。比如我今天接了一個網紅的任務,我就可以把它打開,隨時開始直播。屏風是可移動的,而我們今天的整個流媒體也讓我們充滿了流動性。”

多媒體裝置(包含影像、智能手機、綠幕、自拍燈、家具、攝影三腳架等)

尺寸:多種尺寸 音樂:張安定(Zafka)

鳴謝 - 影像制作參與者: 二高(何其沃)、張典凌、劉卿羽、潘雄、艾闊、薩納、高其蓁、陳馨、Madelin Cheng(程尹)、沈靖皓、趙夢瑤、何沛家

藝術家、維他命藝術空間和施布特·瑪格畫廊提供

攝影:Alessandro Wang

曹斐表示,她對中國古典意義中的屏風沒有太大的興趣,首先是因為她對這種古老的藝術形式太過熟悉,其次是因為它所隱含的地位象征——普通人家里是不可能有屏風的,唯有大宅子或宮殿里才有容納屏風的空間和必要——也令她產生疏離感。她在成長過程中最熟悉的,其實是醫院或醫務所里常見的那種粉綠色三聯折疊屏風,它是用來保護患者隱私的功能性物品,也代表了社會主義時期的單位空間。

就古典意義中的屏風而言,曹斐同時也注意到它的權力隱喻——垂簾聽政的慈禧太后在“軟軟的屏風背后”凝視著她統治的國家,發號施令,屏風隱藏了政治角力的面貌。某種程度上來說,這一隱喻同樣也出現在了電子屏幕中。“如果說屏風是一種遮蔽,其實我們的手機屏保也是在保護我們防止他人——比如我們的愛人和孩子——進入手機的私密空間。不刷臉、沒有密碼,他們穿透不了你的‘屏’。”

“但從另外一個角度說,游走在你的屏幕背后的所有數據,其實又被各大APP讀取。在今天,到底是遮蔽還是被讀取,這是一個非常需要去重新理解其矛盾性的一個問題。數據背后的這個凝視者是誰?”她說。

影像:彩色有聲錄像,13分10秒,長椅:鋼材、丙烯顏料,163 x 170 x 64厘米

屏風:鋼材、丙烯顏料、聚氯乙烯投影屏,190 x 240 x 50厘米

藝術家提供

攝影:Alessandro Wang

共計17位藝術家委約為該展創作了他們心目中的屏風,他們是Tony Cokes、曹斐、Wade Guyton、Anthea Hamilton、William Kentridge、李爽、Goshka Macuga、Kerry James Marshall、Chris Ofili、Laura Owens、Betye Saar、Tiffany Sia、John Stezaker、田名網敬一(Keiichi Tanaami)、曾吳(Wu Tsang)、Luc Tuymans、Francesco Vezzoli。

(2023年11月3日-2024年1月21日,“Paraventi:屏”在Prada榮宅展出。)