文|快刀財經 朱末

年付一年的“雙十一”,在緊鑼密鼓中拉開了大幕。

都說商場如戰場,今年硝煙味尤其足。先是淘寶宣布天貓“雙11”在跨店滿300-50的基礎之上,首次大規模推出官方直降,不用湊單,一件就打折,預計將有超過8000萬商品降至全年最低價。

京東不甘示弱,表示“雙11”大促沒有預售,現貨開賣,超8億商品整個活動期間全程保價,參與百億補貼的商品數量將達到“618”時的2倍。

緊接著,拼多多、小紅書、唯品會等平臺紛紛加入,“拒絕套路”成了關鍵詞。就在大家拉滿期待值時,才發現事情并不簡單。

在多個購物渠道中,熱度最高的當屬李佳琦直播間,有不少熱衷購買美妝護膚品的女孩們發現,“買1件帶走32件”“到手兩倍正裝量”的口號,比往年喊得更響了,看似誘人的優惠機制,需要將贈品納入總價中一同平均,才能得到最優解。

但這些打包售出的商品,要么數量過多,一個人很難消耗完,要么不符合平時的使用習慣,容易出現浪費。對消費者來說,本身的需求只是那一瓶正裝,贈品并沒有太大用處,且只有將這些贈品順利轉手,才能真正享受到折扣優惠。

眼下,小紅書、閑魚、微博上已出現了海量的“拼單”信息,各路主播們也是“樂見其成”,各種大機制囤貨組合層出不窮(畢竟提成更高了),高調“鼓勵”拼單這種做法。

密密麻麻的拼單信息 圖/閑魚

但現實往往與設想的情況大不相同,更何況是從未有交集的陌生人之間,由此引發的分配不均、黃牛賺差價、騙錢后拉黑等情況屢見不鮮。

作為一種自發的互利行為,拼單消費缺乏規范的交易手續與流程,一旦出現爽約或糾紛,損失很難追回。有消費者抱怨:“幫商家銷了大庫存,幫主播賺了高傭金,結果還要被拼單的人算計一次,簡直是純純大冤種。”

所以,本是為購物而生的雙十一,真的讓消費者買到實惠了嗎?

01 捆綁銷售變福利,優惠背后有玄機

作為各大電商平臺和品牌下半年最重要的節點,走過15個年頭的“雙十一”,依然是無法超越的全民級消費狂歡日。

對于品牌和平臺來說,這是拼業績的最佳良機;對于許多消費者來說,這意味著物美價廉的機會。當大家在“不買虧一個億”的錯覺里瘋狂下單,回過神來才發現,真正到手的正裝沒幾件,小樣和贈品倒是塞滿了一柜子。

這點在美妝護膚領域尤其明顯。事實上,從10月24號預售開啟后,閑魚、豆瓣等平臺就已經鋪滿了雙11拼單的帖子,有的賣家還沒下單,就先找拼單和收贈品的買家。

造成這種現象的原因也顯而易見,就是雙11的促銷方式發生了變化。從過去的“全場5折”、“滿500-100”,變成了“買30ml送30ml”、“買二到手十件”,如今直播間里的風氣,是商品不再會打折,而是通過購買正裝送贈品或小樣的方式,來營造大促氛圍。

這點在李佳琦《所有女生的offer 3》里也體現的淋漓盡致,在數輪與各大美妝品牌的battle中,幾乎所有老板都決口不提“減錢”二字。盡管李佳琦也有建議“能不能直接打折”,但大多數品牌仍堅持通過贈品加量來降低折扣。

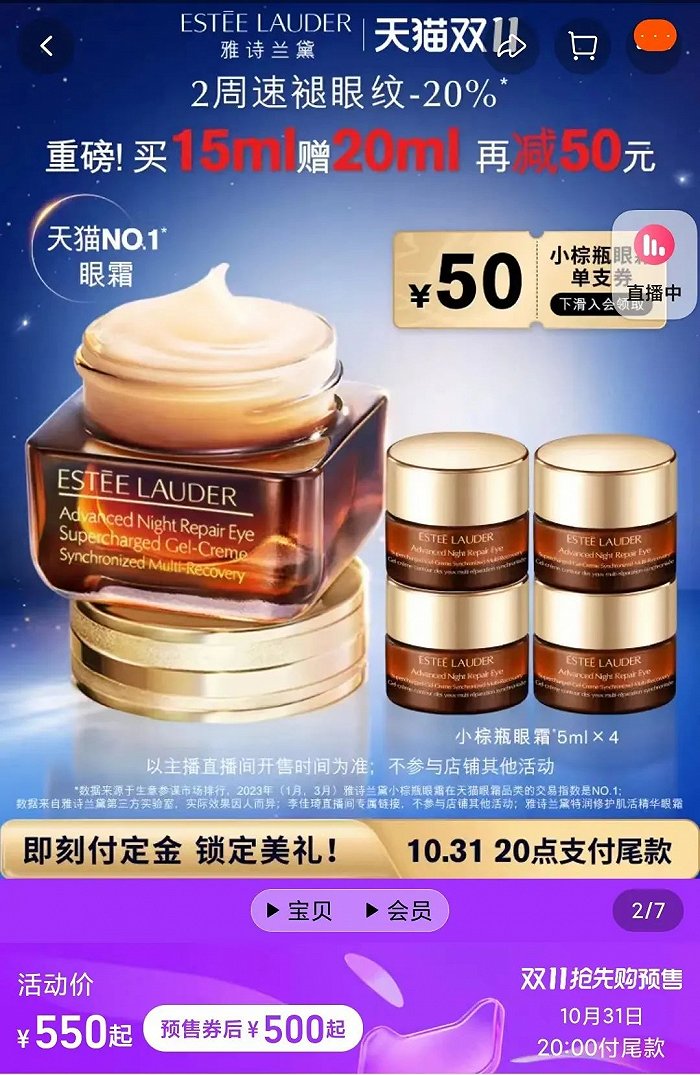

比如雅詩蘭黛小棕瓶眼霜,買15ml送20ml,相當于用一瓶正裝的錢,購買到超過兩瓶正裝的量,但實際上20ml的贈品是4個5ml的小樣;希思黎黑玫瑰面霜,買50ml送60ml,但贈送到手的是6個10ml的小樣。

圖/淘寶

小樣的價值并不等同于正裝產品,二者也不能相提并論。要知道,小樣最初生產出來的目的就不是為了售賣,而是在專柜里被用來免費贈送的存在,如今卻在雙11的戰場“喧賓奪主”,被品牌用來代替折扣,作為比價的新手段。

也有品牌選擇“多多益善”。比如買丸美小紅筆眼霜,贈送2盒面膜和水乳兩瓶;買歐詩漫鉆白水乳套裝,贈送潔面乳、面膜、精華液等。表面看似得到了更多,實際上只是被捆綁銷售了自己并不需要,并且真實價值大打折扣的產品。

圖/淘寶

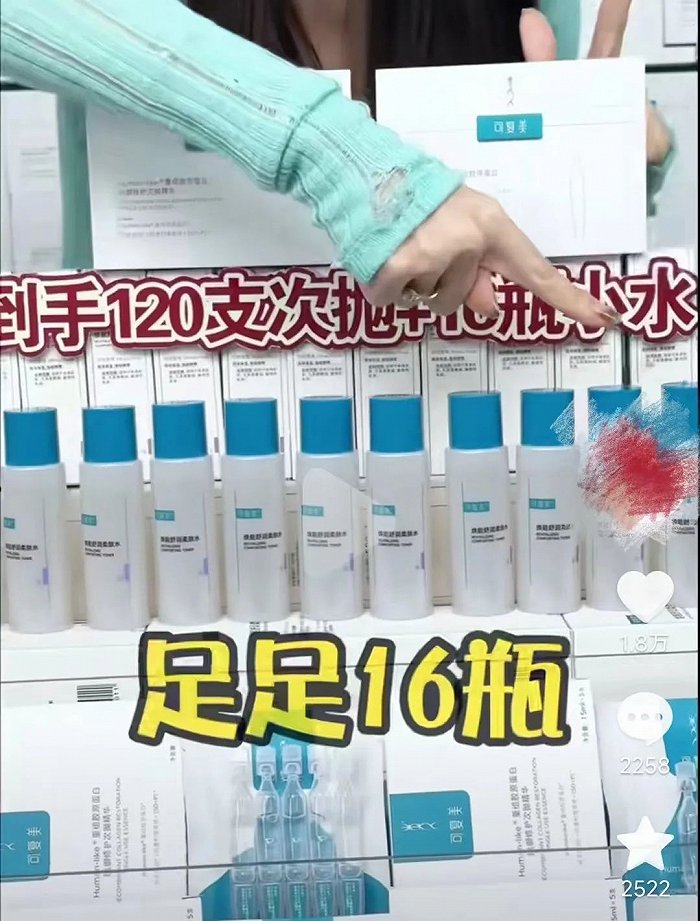

相較之下,機制越組越大的“囤貨裝”反而變得合理起來。不僅是李佳琦的主播間,抖音、快手上的主播們一致對外,號召消費者買的越多越劃算,還有品牌專門調整了贈品機制,只為了讓消費者能夠“對半分”。

圖/抖音

但這種買等于囤的拼單方式,無疑與“便利”二字背道而馳。且不說動輒千元的客單價,讓錢包倍感壓力,原本只需要一瓶正裝的消費者,也不得不到處與人拼單,背后付出的時間與精力,都是隱性成本。

到最后,商家清理了庫存,直播間賺到了“全網最低價”的名頭,只有本想省錢的消費者,不僅花費更高的價格購買了商品,還要充當“二次銷售”的主力軍,承擔了所有的風險與后果。

02 拼單背后全是坑,消費者成大冤種

走過15個年頭,雙十一的聲勢越來越大,消費者看似選擇多多,但實際上,“人性化”的考量余地越來越少。

比如“拼單”二字,雖帶著“善解人意”的表象,但現實操作足以讓人崩潰。人心本就復雜善變,何況是兩個臨時湊在一起的購物“搭子”。

為保護自己的利益,賣家會要求參與拼單者提前支付定金,跑單不退,但從買家的角度看,很多熱門促銷產品未必能搶得到,如果沒買到,賣家又不愿意退錢,自己的權益也得不到保證。兩者之間,總要有人做出妥協,而妥協的那方必然心里不暢快。

另外,發起拼單者在算賬時,基本都是按商品頁面標價算錢,但在大促當天合并付款,可以用上平臺大額滿減,各種優惠券以及紅包等,還能享受店鋪積分或返利。這里面的差價非常容易產生扯皮問題,導致分配不均的現象比比皆是,好好的購物體驗變得無比糟心。

不但如此,為價格優惠在直播間購買套組或捆綁產品的消費者,如果購買的不是爆品,在轉賣時有很大概率找不到其他消費者拼單,無法拿到真正想要的優惠與福利,只能留著慢慢消化。

小樣的拼單就更難了,有網友表示,自己在直播間下單的一款水乳套裝,買一套送15套同款小樣,看起來贈品豐厚無比,但實際上小樣包裝的水乳,基本有三分之一的兩回沉底浪費,根本沒法拼單。

還有網友將各種小樣按照品牌和功能分類,上傳閑魚二次銷售,結果要么因為小樣未標明有效期,要么因為贈品來源不可溯,反而被買家質疑未“假貨”。唯一成交的一組,還是以半賣半送的價格出售的。

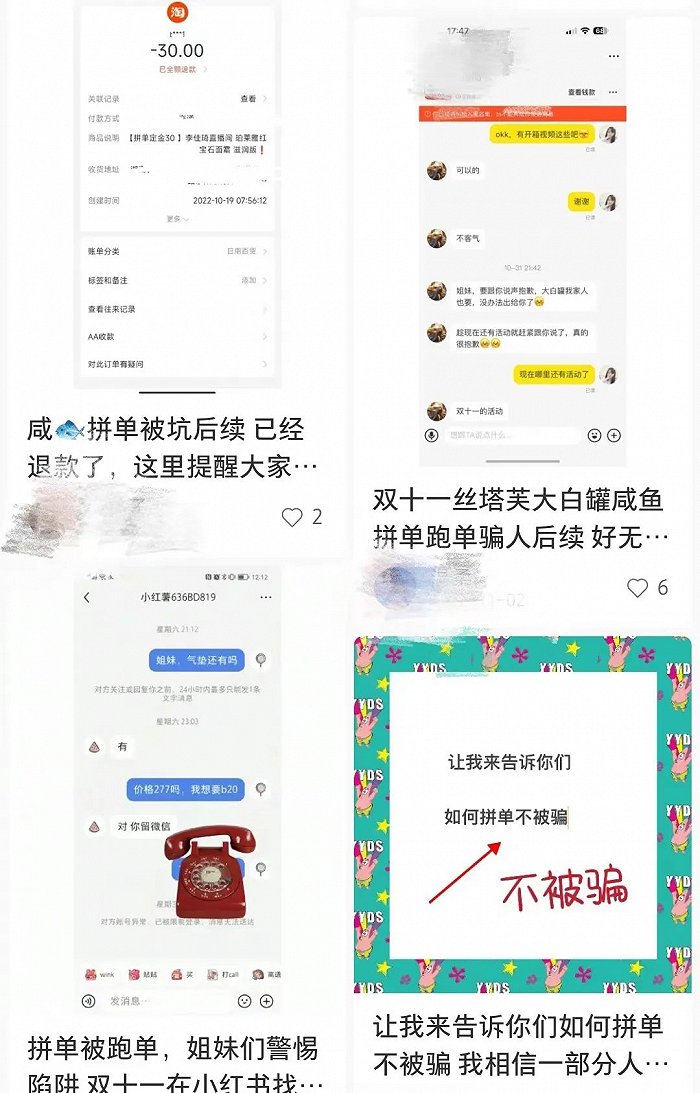

更別提還有黃牛和騙子借機充斥其中,貨品真假難辨不說,一不留神就要面臨財物兩失的后果。多數被騙套路是騙子在雙十一拼單話題中多次聲稱自己要轉賣物品,但私聊后往往采用微信,而不是通過平臺交易,為騙取對方信任,騙子還會發送作假的訂單錄屏,當收到轉賬后,騙子會迅速拉黑對方,杳無音訊。

網友分享被騙經歷 圖/小紅書

因為金額不大,又沒有對方的個人信息,注定了維權很難,多數吃了虧的消費者,只能打落牙齒和血吞。

至于批量采購轉手倒賣的中間商,則更加魚龍混雜。以某品牌洗面奶套組為例,直播間單只到手價為44.5元,而其在閑魚上的售賣價格為50元,單只轉手后可以盈利5.5元。

詭異之處在于,中間商的手速再快,也不至于有多達上千套的庫存,可以做到應有盡有,難以確定貨源是否真正源自直播間,還是存在借直播借拼單名義,兜售不明貨源產品的可能。

而這僅僅是一種商品,在中間商賣家的主頁上,往往有幾十乃至上百種拼單物品,一個雙十一下來,輕松賺個幾萬不在話下。

不管是哪種拼單方式,都讓人感到心累。雙十一的本質是消費需求的集中釋放,是屬于消費者的狂歡,但現在卻成了直播間和商家的狂歡,市場迫切需要更加真誠與便利的消費方式。

03 最低價成偽命題,消費者漸趨理性

被傷透了的消費者,開始從“野性消費”轉向“反向消費”。與其說雙十一越來越疲軟,不如說是消費者越來越清醒。

《2023年消費趨勢報告》圖/新榜研究院

在#雙11什么不值得買#的話題下,有個點贊很高的熱門評論:“很多東西都不值得買!為了貪便宜去囤貨就是一件不太聰明的事。”

這些足以說明,消費者的認同感已經開始與電商平臺、主播和品牌商家的策略分道揚鑣。有不少消費者已經不愿意繼續線上參與雙十一,而是直接選擇在線下商場購物,即便優惠力度有一定的差距,但一來不用囤積大量貨物,二來可以立即取貨,不用等待漫長的預售期。

消費者的熱情不再,雙十一大促也就更難,于是就有了最近反轉又反轉的“低價之爭”。今年雙十一剛開始,京東、李佳琦、某烤箱品牌就針對某款烤箱售價“二選一”各執一詞;與之同一發酵的還有抖音大小楊哥直播間聲討李佳琦,表示大主播有能力挾持商家,通過底價協議的定價權來實現對供應鏈的壟斷。

而隨著新浪科技上一份底價協議的曝光,更是讓事情的走向變得撲朔迷離。合同真假尚未可知,倒是意外戳破了“全網最低價”的秘密。

舉個最簡單的例子,原本可以賣1塊5的礦泉水,頭部主播在直播協議上標明要賣1塊8,只要市場上有比1塊8還低的,就要面臨高額的賠償金。

先用底價協議框住品牌方,再讓消費者自認為買到了最低價,錢越花越多不說,還對主播產生了深度依賴,覺得是主播把價格給打下來了,以至于慢慢形成了平臺定價高,頭部主播價格低的印象。長此以往,自然會引起想要提升流量的平臺的不滿,帶來一系列連鎖反應。

回想2009年天貓舉辦的第一屆雙十一購物節,參加活動的商家在11月11日當天,將全部商品打5折銷售,實實在在讓利給消費者,雙十一才一戰成名,變為每年全民例行狂歡的購物節。

到如今,大額紅包、百億補貼、驚喜券包……不同的玩法和形式讓人眼花繚亂,但消費者卻反而陷入了 “溫水煮青蛙”的尷尬境地,放棄可惜,參與扎心。

歸根結底,買的永遠不如賣的精。更何況,購物這件事是有時間成本的,需求比價格更重要,價格也并不代表價值,自制力但凡差一點,就很容易掉進無處不在的“消費陷阱”。

我們能做到的,就是想清楚自己到底要什么,而不是被資本和流量所裹挾。

參考資料:

1.鳳凰網電商研究院《揭秘雙十一直播間拼單騙局:付款后遭拉黑》

2.鋅刻度《這屆雙十一消費者:先幫商家銷售庫存,再當拼單的大冤種》

3.開菠蘿財經《雙十一送的小樣,養活了誰?》