文|真故研究室 鄭思芳

編輯|龔 正

今年雙十一的熱鬧,是從一臺海氏烤箱的低價之爭開始的。背后又延伸到大平臺和超級大主播的利益之爭,倒是消費者似乎真成了坐收漁翁之利的一方。

大時代的變化從來不是一聲驚雷而下,而是于無聲處做轉折。2016年,“消費升級”成為全國生意人、投資人口耳相傳的熱詞。陡然間,消費降級、消費分層就成了時代的主旋律。這個雙十一,各電商平臺爭奪“我最低”的價格話語權的熱鬧勁兒,似乎都已把廣告法拋之腦后。畢竟,雙十一期間日賺百億,和廣告罰款20萬之間,做出選擇并不難。

01 “我最低”背后的三個玄機

“雙11”行至第十五年,天貓推出“全網最低價”、京東推出“真便宜”“真低價”,拼多多常年低價,消費者不關心,因為凡要買9.9的垃圾袋,一定不會忘了它。

這就是我們目前這個時代。

以前是“比大”,誰圈的用戶更多、誰的營收規模更大,誰就是王;現在就是“比低”,比身段對消費者的柔軟。但只要有比我低者,馬上青面獠牙,口水、手撕一個都少不了。

最近衰事連連的李佳琦就是最佳案例之一。京東賣慘、指責他強迫品牌二選一,小楊哥痛斥他控價控庫存。這當中又有劇中劇。

只可嘆李佳琦,牛的時候萬人捧,現在連遭萬人追,讓人聯想到《紅樓夢》 中那句詞:忽喇喇似大廈傾,昏慘慘似燈將盡。

不過,消費者就能在一旁坐看鷸蚌相爭,傻傻憨笑嗎?也未必。

商家都是精明的。一個一個打出的“最低價”中,都各藏玄機。

第一個玄機,消費者如果想找平臺的茬,看它是不是“最低價”,難。

以某電商平臺為例,這次雙十一,該平臺宣稱,數千萬商品將降至全年最低價,為此還為商品打出了兩種“閃電標志”。

標有“官方立減”標志的是全年價格最低的商品;標有“全網低價”的,是全網實時動態比價的商品,保證同時段該平臺價格更低。

簡單來說,前者是自己跟自己比價格,后者是跟全網比價格。概念還是挺復雜的,“最低”是有了,只是限定范圍有點多,消費者要想“找茬”,要么日歷翻遍365天去找,要么翻遍全網去找,特別花精力。

總結:你能想到的,商家早就想好了應對之策。

第二個玄機,買貴必賠,看著香,賠起來難。

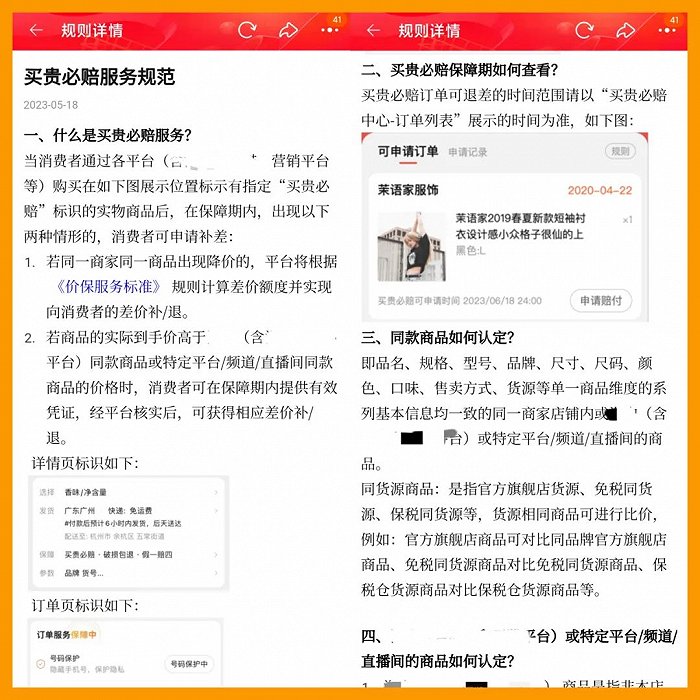

圖 | 某平臺買貴必賠服務規范

目前頭部的兩大電商平臺,都推出了“買貴必賠”,也就是如果買貴了,平臺將補償差價等額紅包。

看上去投訴還能賺錢,但你真想得到這個補差價紅包,先把下方商家給你準備的幾大條款看明白再說。

從某平臺內買貴必賠“長達八大條”的服務規則來看,首先,買貴必賠的前提是要在保障期內,可退差的時間范圍有限;

其次,買貴的“貴”得看和誰比,一是和同一商家的同一商品比,二是和平臺同款商品或特定平臺/頻道/直播間同款比,符合這兩種情形才能申請補差;

再是比價的方法也有門道,比價必須是標價扣減普惠優惠后的價格,特殊優惠還得除外,而特殊優惠指的是各種限時限量超低價優惠、促銷等;

最后比的是商品,必須要在近30天銷量大于等于100件。就算全部符合了上述的標準,賠和退差價也并不是同一個意思。

總結:都是中國字,但卻看不明白。

第三個玄機是,雙十一的游戲時長,比《甄嬛傳》 還長,玩不明白。

現在雙十一早已不是“一日狂歡”,而是一個月及以上。

根據第三方投訴平臺上的案例顯示,有消費者誤以為預售階段就已經是“最低價”,但幾天后新出的促銷優惠又一次刷新低價的“下限”,讓自己倍感欺騙。

今年10月20日00:00,某電商平臺就早早開啟了雙十一活動,將整個促銷分為了六個階段,雙 11 預售期、預售預熱活動、雙 11 專場、雙 11 現貨、雙 11 返場期和雙 11超級紅包活動;

另一個平臺遲到4天開啟,將消費者的整個付錢流程,分為付定金、付尾款、第一波、第二波四個階段。

彎彎繞繞啥意思呢?可以簡單理解為,不一定越早參與到雙十一的消費者,就一定能買到最低價。商家預埋了一個又一個“菜單”,就是想讓你從頭玩到尾。

看完這些,是不是大家被繞暈了。大家就記住一條,再牛可能也牛不過大廠的法務部。

要么別買,要么就啥規則也別看了,喜歡就下單。

02 連廣告法都不怕了的背后

現在消費者比以前早就懂法、知法多了,一看到“最”字,就知道這商家風險大了。

《廣告法》第九條規定,廣告不得有下列情形:使用“國家級”、“最高級”、“最佳”等用語。

雖然“全網最低價”沒有被直接點明,但因屬于絕對化用語,也藏有風險。在裁判文書網中,消費者是能找到以往相關的處罰案例的。

幾年前,陳先生曾在某平臺某店中購買過一臺打印機,商品宣傳頁上赫然寫著“全網最低”“全網銷售量領先激光一體機”,不過在后續使用過程中,陳先生卻發現了價格更低的同款打印機。

陳先生一紙狀告,商家因此被判定違反廣告法,夸大宣傳,最后返還了陳先生打印機的850元貨款,但所幸逃過了欺詐消費者罪,因為證據不足。

大家看好了,這里受罰的是商家,而不是平臺。和后者半毛錢關系都沒有。為啥呢?

因為電商平臺,在這一案中因為不具備買賣合同關系、也未參與商品宣傳頁的制作,故而不承擔連帶責任。

這或者就是電商平臺的機敏之處。查看過往相關投訴案件,“全網最低價”這種擦邊,多數頻繁出現在直播間或者商家的商品宣傳頁中,出了事也和平臺關系不大。

不過今年或許是各家都殺紅眼了,“全網最低價”也出現在了部分電商平臺的宣傳當中。

為何敢鋌而走險呢?答案還是利益驅動。

賺錢和損失之間,損失小,賺得卻更多。這么艱困的環境下,你是要活路還是要小清新,答案很明確。

根據廣告法以及過往判例,平臺若觸法,承擔相關責任的幾率較小,但哪怕真的觸碰到廣告法,罰款也只在20萬到100萬以下區間。

這處罰力度跟電商平臺日進斗金的規模相比,還是不重的。

根據已公開及第三方數據顯示,2022年雙11全網交易額為11154億元。如果把這個錢拿來頂格交罰款,可能要罰上100萬余次,就算一天罰一次,也要罰上3000多年。

況且還是那句話,大廠法務部也不傻,肯定能做的應急方案都做了。這里也要強調,平臺最低價,可能是真的。只不過它前面有很多定語。廣告單中沒法全部告訴你,但說明條款里肯定有。

不管如何,今年各家都這么奮不顧身,還是跟行業大環境有關。

2022年雙11全網銷售額成績并不好看,與2021年的9651億元相比,同比增長僅為13.7%。而在2017-2019年間,這一增長分別是44%、23.74%、30.48%。可以說,增速腰斬。

雖然2020年全網GMV達到了8600億元,是2019年數據的兩倍,但這背后的要因是,這8600億元不是雙十一當天的銷售額,而是囊括了足足22天的銷售額,從2020年開始,電商平臺們紛紛默契地延長了雙十一的大促時間。它能不牛嗎。

然后是平臺之間的內卷。劇情大家都很熟悉了,拼多多的崛起,驗證了低價策略在中國是多么吃香。

圖 | 某平臺直播間直接喊話李佳琦

老大哥淘天坐不住了,京東的強哥也回歸了,今年3月直接來了個京東版百億補貼,全面擁抱低價。

而拼多多勢頭還在發酵。2023年第二季度,報告期內拼多多總收入為522.81億元(72.098 億美元),去年同期 314.4 億元,同比增長66%。拼多多創始人黃崢的財富比去年多了1千億。

別人都過得緊緊張張,只有拼多多贏麻了。

錢都掙不著了,還不猛一點?

03 低價是否就是幸福的經濟?

2016年,也就是僅僅7年之前,當時的中國消費還是另外一番景象。

這一年,小恒水餃、熊貓精釀、江小白等如今響當當的品牌才開始被更多人所認知;鄉村游、體育熱、養生休閑消費,成為當年顯詞;新能源車消費在當年嶄露頭角。

這一年,財經作家吳曉波指出中國消費者開始進入到“消費升級”時代;2年后的2018年,新華社指出“消費提質升級是我國經濟平穩運行‘頂梁柱’、高質量發展的‘助推器’”;在消費投資和市場價值中,“少女>兒童>少婦>老人>狗>男人”被正式排位,女性、中產被許多人認為是消費升級的主力軍和排頭兵。

消費升級的本質是為商品溢價買單,消費者愿意為之花更多的錢購買產品的附加價值,換取更好的體驗與品位。

飛利浦電動牙刷、戴森吸塵器、日本的電飯煲和馬桶蓋,曾經一度成為中產的日常標配。在這股熱潮中,天貓等以大品牌為錨的電商平臺掙得盆滿缽滿,創造了從第一個雙十一5000萬元GMV到如今超過5千億元GMV的神話。

那時,成立于2015年,主打消費降級的拼多多,還活在眾人的笑話當中。

哪怕4年后的2020年,拼多多因推出“特斯拉中國Model3”萬人團購活動,憑一己之力讓特斯拉直降4萬,卻也因此被特斯拉單方面“拉黑”。

但世界從來就是三十年河東、三十年河西。

今年年初,自詡“高貴”的特斯拉開始自我打臉,在兩個月內進行了三次調價,Model 3也從29.18萬元的起售價變為22.99萬元,比拼多多萬人團價25.18萬元還要低上2.19萬元。

到底大家還是沒錢了,連帶著曾經的熱詞——消費升級,從雙十一中自然消失,取而代之的是消費降級或者消費分層。

這種情況下,低價看似閃亮登場,但其實并不是免費的午餐,它的背后,一定是有人,在這場游戲中,出讓了利益,或者蒙受了損失。

這幾天,海氏烤箱的含淚控訴就很說明問題——哪是你平臺在貼錢,都是我商家在割肉。

李佳琦的財富神話,某種程度上也是建立在千萬個商家的失血之上。雖然一時看上去便宜了消費者,但直播電商的實踐已經證明:一低價消費者就來,價格一高,消費者就跑,并不具備太多品牌沉淀、利潤正向循環的優勢。

無數品牌也都證明了,從低價向高端的越級發展之中,多難。小米的雷軍都做不好,更何況小老板們。

況且,商家低價的背后,那些生產者亦是消費者。他們出讓了利益,也終會影響自己作為消費者對社會的支出。

當然,商家總體還是精明的。今天這里丟錢,明天會在別處賺回來。在這個商品受損,換個包裝與規格,在別的商品會賺回來。

但愿擊鼓傳花,會如想象般順遂。只是但愿。

馬老師曾經說過,今天是殘酷的,明天也是殘酷的,后天是美好的,但很少人能留到后天。

低價是否就是幸福的經濟,未必。日本的牛肉蓋飯食其家,在時隔6年8個月后,漲價50日元(合時下人民幣2.4元)被罵翻道歉。因為大家都沒漲工資,2.4元也能成為壓倒眾人的最后一根稻草。

這說明,低價一旦成為人們新的心智,生意可能只會越來越難做。